RECONNAISSANCE DE LA RICHESSE ET RICHESSE DE LA

RECONNAISSANCE DE LA RICHESSE ET RICHESSE DE LA

RECONNAISSANCE CHEZ ADAM SMITH

INTRODUCTION :

La problématique de la RN est posée dès les premières lignes. Dans les

nations sauvages tout le monde travaille, l’entièreté du produit du travail revient au

travailleur. Il n’y a ni capitaliste pour prélever un profit, ni Etat pour prélever des

impôts. Et pourtant il y règne une grande indigence. Tandis que dans les nations

commerciales une partie non négligeable de la population est oisive et pourtant y

règne une opulence générale qui fait que le plus modeste des travailleurs de cette

société est en définitive plus riche que le plus riche des sauvages. Comment

expliquer cet apparent paradoxe ? Voilà ce que ce propose Smith dans son ouvrage.

Nous pensons toutefois qu’au-delà de cela un regard porté sur l’ensemble de l’œuvre

smithienne permet de mettre en lumière non pas seulement comment mais surtout

pourquoi il faut enrichir la nation et les individus qui la composent. Nous nous

proposons dès lors d’identifier un questionnement moral qui pourrait être le

fondement de la Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations : il s’agit du

concept de reconnaissance. Pour ce faire notre étude comportera trois parties. La RN

identifie deux grandes causes d’augmentation de la richesse nationale :

l’accumulation du capital et la division du travail. Dans la première partie nous

tenterons d’élucider non pas ce qu’est l’accumulation du capital mais pourquoi nous

cherchons à nous enrichir. Nous pensons que le moyen plus simple d’améliorer notre

condition est de nous enrichir parce que richesse et grandeur attirent les regards et

l’admiration. D’où la nécessaire distinction des rangs qui crée un système

d’émulation. Mais quelle est dès lors la situation des pauvres ? L’enrichissement

national, qui se répand parmi toutes les classes du peuple, ne permet il pas d’assurer

une vie décente aux pauvres ? La seconde partie discute la question de la liberté et de

l’indépendance, condition nécessaire à une vie digne. La relation salariale ressemble

à s’y méprendre à une nouvelle relation de dépendance. Mais l’étude du système de

la liberté naturelle et du cercle vertueux de croissance remet en question ce jugement

précipité. Enfin nous abordons dans la dernière partie les fondements de la division

du travail. Les relations d’échange sont des relations de persuasion. L’homme est un

animal « commerçant » et le marché devient dans les sociétés commerciales le lieu

fondamental de reconnaissance sociale.

I/Richesse et Reconnaissance

La démarche que nous proposons consiste à éclaircir les fondements de la

problématique de la RN. Le titre de l’ouvrage économique de Smith est on ne peut

plus explicite. L’Enquête porte sur la nature et les causes de la richesse des nations.

Smith en identifie principalement deux : l’accumulation du capital et la division du

travail. Intéressons nous à la première. La question que nous nous posons n’est pas

de savoir ce qu’est l’accumulation du capital mais pourquoi nous accumulons, c'est-à-

dire pourquoi nous cherchons à nous enrichir. Une réponse simple peut être trouvée

en s’appuyant sur la théorie de la valeur smithienne. Smith a une conception

négative du travail. C’est un effort, une peine, une perte de liberté. Or être riche c’est

commander le travail des autres ; c’est donc reporter ces inconvénients sur autrui.

Mais qu’est ce qui nous porte véritablement à accumuler du capital ? Pour le

comprendre, remontons la chaine causale. Nous découvrons de ce fait que

l’accumulation du capital prend sa source dans l’épargne

1

. Et si nous épargnons c’est

parce que nous désirons améliorer notre condition. Ainsi « le principe qui nous porte

à épargner, c’est le désir d’améliorer notre sort ; désir qui est en général, à la vérité,

calme et sans passion, mais qui naît avec nous et ne nous quitte qu’au tombeau.

2

»

C’est véritablement une caractéristique de la nature humaine que Smith décrit ici.

1

« Les capitaux augmentent par l’économie…Tout ce qu’une personne épargne sur son revenu, elle l’ajoute à

son capital. » (RN II.iii p 425)

2

(RN II.iii p 429)

L’homme est fondamentalement un être incomplet et, contrairement à ce que

pensaient les stoïciens et de manière concomitante, un être d’action. Ce désir est

incessant, il nous poursuit tout au long de notre existence puisque « il n’y a peut être

pas un seul instant où un homme se trouve assez pleinement satisfait de son sort,

pour n’y désirer aucun changement ni amélioration quelconque.

3

» C’est le « principe

de vie » de l’espèce humaine, le moteur de la croissance économique. « Cet effort

constant, uniforme et jamais interrompu de tout individu pour améliorer son

sort…est la source primitive de l’opulence publique et nationale, aussi bien que de

l’opulence privée », et il est si puissant qu’il peut maintenir « en dépit des folies du

gouvernement et de toutes les erreurs de l’administration, le progrès naturel des

choses vers une meilleure condition.

4

» L’expression est à comprendre en son sens

strict. Améliorer son sort ou sa condition c’est augmenter son bien être. Plusieurs

solutions s’offrent aux individus pour atteindre cette fin. Parmi celles ci Smith va

naturellement s’intéresser dans la RN « au moyen par lequel la majeure partie des

hommes se propose d’améliorer son sort », à savoir « une augmentation de fortune »

parce que « c’est le moyen le plus commun et qui leur vient le premier à la pensée » ;

et comme « la voie la plus simple et la plus sûre d’augmenter sa fortune, c’est

d’épargner et d’accumuler

5

», le désir d’améliorer sa condition se manifeste chez la

plupart des gens par un désir d’enrichissement. C’est toutefois dans la TSM, pierre

angulaire du système smithien, que l’on découvre, outre qu’il existe un moyen

alternatif pour améliorer son sort, pourquoi nous pensons qu’une augmentation de

richesse est la source de l’amélioration de notre condition. Pour le comprendre, il faut

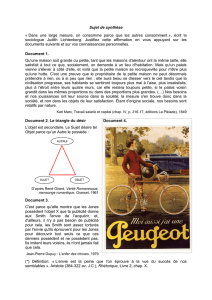

se focaliser sur la « parabole » du fils d’un homme pauvre

6

« que le Ciel dans sa

colère a affligé d’ambition » et qui « admire la condition des riches » : il voudrait,

comme eux, loger dans un palais, être transporté dans des calèches plutôt qu’aller à

pied et comme « il se sent naturellement indolent et souhaite se servir le moins

possible de ses mains » ; il « juge qu’une suite nombreuse de domestiques lui

épargnerait bien de la peine ». Ainsi, « il pense qu’une fois obtenu tout cela, il

3

(RN II.iii p 429)

4

(RN II.iii p 430)

5

(RN II.iii p 429)

6

Toutes les citations suivantes sont tirées de (TSM pp 253-6)

pourrait enfin demeurer satisfait et paisible, et jouir à l’idée du bonheur et de la

tranquillité de sa situation ». « L’idée lointaine de cette félicité l’enchante », c’est

pourquoi il décide de se consacrer « à jamais à la poursuite de la richesse et de la

grandeur. Mais « pour obtenir les commodités qu’offrent ces dernières, il s’oblige… à

plus de fatigues et de soucis que l’absence de ces commodités aurait pu lui causer

toute sa vie durant. » Il doit de se distinguer de ses rivaux par des talents

exceptionnels et s’oblige pour cela à une « industrie acharnée », travaillant « jour et

nuit …Toute sa vie durant, il poursuit l’idée d’un repos factice et élégant qu’il ne

connaitra peut être jamais, à laquelle il sacrifie une quiétude réelle toujours à sa

portée et qui, si jamais il l’atteint à la toute fin de sa vie, ne lui paraitra en rien

préférable à l’humble tranquillité et au contentement qu’il a abandonnés ». Ce n’est

qu’à l’aube de la mort, « le corps épuisé… et l’esprit humilié » qu’il comprend enfin,

dans un éclair de lucidité, que la richesse et la grandeur ne sont que « des bibelots

d’utilité frivole » inaptes à satisfaire notre bonheur, c’est à dire le bien être du corps

et la tranquillité de l’esprit.… Lorsque nous observons « les palais, les jardins,

l’équipage, la suite des grands », « l’évidente commodité » de ces objets ne peut

manquer de nous frapper. C’est pourquoi « nous entrons aisément dans le sentiment

de cette utilité, nous jouissons par sympathie de la satisfaction qu’ils sont propres à

leur offrir, et nous applaudissons. » En revanche, « la curiosité d’un cure-dent…n’a

rien d’aussi manifeste…Il est donc moins raisonnable d’en faire des sujets de vanité

que ce n’est le cas pour la magnificence de la richesse et de la grandeur. » Ainsi, si

nous admirons tant la condition des riches et des grands « ce n’est pas à cause du bien

être ou du plaisir plus grands dont ils sont supposés jouir », mais en raison « des

innombrables arrangements artificiels et élégants qui procurent ce bien être ou ce plaisir. » En

d’autres termes, nous n’imaginons pas que les riches et les grands sont plus heureux

mais qu’ils ont plus de moyens de l’être. Encore une fois, ce n’est que dans « la

langueur de la maladie » et « la lassitude de la vieillesse » que nous prenons

conscience de la futilité des objets de notre ambition et de l’absence de satisfaction

réelle que leur possession nous amène. La puissance et la richesse nous apparaissent

alors « telles qu’elles sont, d’énormes machines compliquées composées des ressorts

les plus fins et les plus délicats, inventées afin de produire quelques commodités

futiles pour le corps »…Elles sont d’immenses édifices, dont la construction exige le

labeur d’une vie entière, qui menacent à chaque instant d’ensevelir celui qui les

habite…Mais cette « philosophie mélancolique, familière à tout homme en temps de

maladie ou d’accablement » n’est que passagère. En effet « une fois recouvrées une

santé et une humeur meilleures… nous sommes enchantés par la beauté de

l’arrangement qui règne dans les palais et l’économie des grands » ; c’est

l’arrangement des moyens aux fins plus que les fins elles mêmes qui frappe notre

imagination par sa beauté, son harmonie, son ordre et suscite par là même notre

admiration. Nous contemplons avec délectation les merveilleux rouages des ces

immenses machines. A y regarder attentivement « la satisfaction réelle que toutes

ces choses sont capables de produire, pour elle-même et indépendamment de la

beauté de l’arrangement propre à la favoriser…nous apparaitra toujours au plus haut

point méprisable et insignifiante. » Fort heureusement pour le bonheur de

l’humanité :

« nous la considérons rarement sous ce jour abstrait et philosophique. Nous

la confondons naturellement en notre imagination avec l’ordre, le

mouvement harmonieux et régulier du système, de la machine ou de

l’économie au moyen desquels elle est produite. Les plaisirs de la richesse et de

la grandeur, considérés sous cet aspect complexe, frappent l’imagination comme

quelque chose de grand, de beau et de noble, dont l’obtention mérite amplement le

labeur et l’angoisse que nous sommes portés à lui consacrer. Et il est heureux que la

nature nous abuse de cette manière. C’est cette illusion qui entretient le mouvement

perpétuel de l’industrie du genre humain. C’est elle qui d’abord incita les

hommes à cultiver la terre, à construire des maisons, à fonder des villes et

des Etats, à inventer et améliorer toutes les sciences et tous les arts qui

ennoblissent et embellissent la vie humaine ; c’est elle qui a entièrement changé

la face du monde. »

Par conséquent la nature nous abuse, nous trompe, en nous faisant

confondre moyens et fins, cause efficiente et cause finale. C’est pourquoi nous

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

1

/

22

100%