Géothermie Soultz-sous-Forêts

1

Strasbourg, le 27 Mai 2007

Visite organisée par le groupe Haut-Rhin

VISITE DE LA CENTRALE GEOTHERMIE

SOULTZ sous FORET

SAMEDI 26 Mai 2007

Participants

Nom

Visite

Repas

Musée

BESSET Philippe

3

3

3

FRITSCH Théo

2

2

2

HAUSSER Daniel

3

3

3

KETTERLIN Philippe

1

1

1

BOICHUT Roland

1

1

-

FRITSCH Pierre

1

1

-

GABEL Mathieu

1

1

-

GUNTZBURGER Philippe

2

2

2

OSTERTAG Eric

2

2

2

PIERRÉ Bernard /Agnès BARROUX

2

-

-

PELLETIER Laurence

1

1

BUCHERT Vincent

1

1

-

Merci à Roland BOICHUT qui a pris quelques photos du site et des participants

Disponibles sur http://supal.free.fr/geothermie/

Identifiant et mot de passe ont été communiqués à certains : Sinon le contacter

Visite Géothermie

1. Principes physiques de la géothermie

La géothermie est la science qui étudie les phénomènes thermiques internes du globe terrestre

et toutes les techniques qui visent à l'exploiter. L'énergie géothermique issue de l'énergie de la

Terre est convertie en chaleur et/ou en électricité.

Les techniques les plus répandues consistent à échanger de la chaleur avec le sol en utilisant

un capteur dans des couches plus ou moins profondes typiquement pour chauffer ou rafraî-

chir un bâtiment ou assurer des besoins en énergie-chaleur d'équipements industriels

Plus l'on fore profond dans la croûte terrestre, plus la température augmente. Au centre du

noyau, la température atteint plus de 4000 degrés. En moyenne, l'augmentation de tempéra-

ture dans la croûte terrestre atteint 3 degrés pour 100m. L'épaisseur de la croûte terrestre et le

gradient thermique dépendent beaucoup de la région du globe considérée. (40 à 700 km de

croûte, sortie vers la zone du manteau à environ 1000 degrés)

2

En forant à une profondeur suffisante on peut donc obtenir des températures élevées et

mettre en oeuvre de la géothermie à haute énergie. Le but est d'alimenter en vapeur sous

pression des turbo-alternateurs permettant la production d'électricité.

Le projet de Soultz sous forêt a pour objet d'étudier et de mettre en oeuvre ce type de procé-

dé, de démontrer et mettre au point concrètement une centrale électrique géothermique.

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9othermie

2. Pourquoi à Soultz sous forêt ?

Plusieurs facteurs se conjuguent pour faire de la région de Soultz sous forêt un site géologique

de choix pour cette expérimentation.

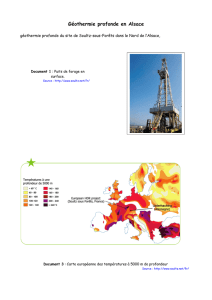

Anomalie du gradient de température

le "Bassin de Pechelbronn" connu et exploité depuis le 18ème siècle comme zone pétrolifère a

été largement sondé et exploité pour cette raison. L'exploitation du pétrole par galeries et la

présence de sources chaudes ont permis de mettre en évidence très tôt l'anomalie géother-

mique du gradient de température de 10,5°C/100m au centre de l'anomalie à Soultz sous Fo-

rêt.

L'ensemble du fossé rhénan (Rhein Graben) qui s'étend de Bâle au Nord de l'Alsace connait

des gradients supérieurs à la normale et est donc une zone de choix pour cette raison

Géologie des couches profondes

Pour obtenir une température suffisante, il faut réaliser des forages à une profondeur de 3000 à

5000m. A cette profondeur dans cette zone, on est en présence du socle granitique. Pour ré-

cupérer de la chaleur, il faut absolument faire circuler de l'eau au sein des roches chaudes.

Cette circulation est possible dans cette région en créant des fractures permettant d'établir

des circuits d'échange de chaleur entre 2 points. Les couches géologiques géologiques pro-

fondes de la région présentent des fractures naturelles, obstruées mais réactivables en injec-

tant de l'eau sous pression. C'est un avantage indéniable du site.

L'héritage du pétrole

Enfin, l'exploitation du pétrole a permis de développer une connaissance précise du sous sol

local profond. Par ailleurs, les nombreux puits de forage abandonnés ont pu être exploités

pour y introduire des instruments de prospection et de mesure permettant de suivre au plus

près les expérimentations menées en évitant une grande partie du surcoût des travaux de fo-

rage auxiliaires très chers.

3. Origine et acteurs du projet

Le choix du site et le projet sont nés d’un accord de coopération franco-allemand signé en

1987, suite à des travaux préliminaires menés par le BRGM avec le soutien de l’ADEME pour la

France et par le Geologisches Landesamt du Bade-Wurtemberg pour l’Allemagne.

Des équipes scientifiques françaises, allemandes, italiennes mais aussi suisses, anglaises, sué-

doises, japonaises et américaines ont commencé dès cette date à travailler à Soultz-sous-

Forêts et ont mis en avant des perspectives enthousiasmantes.

En 1996 un Groupement Européen d'Intérêt Economique (G.E.I.E.) dénommé "Exploitation Mi-

nière de la Chaleur" s'est constitué. Il rassemble aujourd'hui des grands acteurs internationaux

de l'énergie, parmi lesquels on retrouve EDF, Electricité de Strasbourg et Pfalzwerke (Alle-

magne).

Le groupement a pour objectif la mise à l'épreuve du procédé d'extraction de la chaleur des

roches chaudes profondes pour la production d'électricité. En 2002, la construction d'un pilote

3

scientifique a démarré sur le site expérimental du projet géothermique européen de Soultz-

sous-Forêts.

Le pilotage scientifique est assuré par un consortium d’organismes européens et de labora-

toires de recherche regroupés au sein de l’EHDRA (European Hot Dry Rock Association).

Les principaux partenaires industriels du projet sont ERGA (I), Shell, Electricité de Strasbourg et

EDF, Pfalzwerke (D), BESTEC. Les principaux partenaires scientifiques : BRGH (F), BGR (D), GGA

(D), CNRS (F), RUB (D), CHYN (CH)

http://www.soultz.net/fr/rapports/Resume_geothermie_Soultz.pdf

4. Potentiel géothermique

Au niveau mondial

Les régions du monde exploitables sont relativement bien connues aujourd'hui et directement

liées à la configuration des plaques tectoniques. Des expériences ont été menées en Italie à

proximité de volcans, l'Islande utilise depuis longtemps ces phénomènes pour exploiter de la

chaleur, la Turquie présente les meilleurs gisements de roches chaudes profondes. Tous les sites

ne sont pas exploitables à ce jour. La récupération de chaleur n'est intéressante qu'à proximité

des villes où le transport peut se faire avec un rendement acceptable. Les coûts d'aménage-

ment d'un réseau de chaleur ne sont économiquement viables que s'ils sont pris en compte

dans les plans d'urbanisation. La production d'électricité ne peut se faire que si la possibilité de

raccordement à un coût raisonnable au réseau existe.

Le potentiel exploité est de 7GW pour les aquifères en zones volcaniques sur 25GW exploi-

tables estimés. Pour les réseaux de chaleur, 8GW sur un potentiel plus important, l'éloignement

des lieux de consommation de la plupart des zones favorables est le handicap majeur à un

accroissement de cette exploitation.

En France

Les régions favorables en France sont le Rheingraben alsacien, une zone autour de Lyon, de

Marseille et dans le massif central. Les propriétés des régions granitiques bretonnes sont éga-

lement étudiées.

En Alsace

On estime qu'un km3 de roches chaudes à 200 °C dans lequel on fait circuler un flux d'eau

reinjecté avec une diminution de température de 20 °C peut fournir 15 000 GWh soit 1 275 000

TEP (Tonnes Equivalent Pétrole)

En équipant de centrales 10% de la surface exploitable du Rheingraben favorable, on pourrait

largement couvrir 20 ans de besoins de tout la région en électricité « propre » . Au bout de ce

temps, il faut à peu près 10 à 15 ans pour que la zone exploitée se « recharge » par convection

des flux de chaleur. Il suffit d'établir un roulement en laissant certains forages en jachère.

5. Les défis du forage profond

Au delà des difficultés organisationnelles concernant la mise en place des financements,

groupements scientifiques et collaborations industrielles, de nombreux défis techniques ont du

être relevés. Des technologies ou outils ont du être inventés au cours de ces longues années

d'expérimentation.

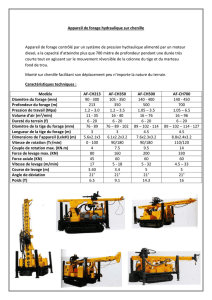

Passer du forage pétrolier au forage géothermique.

Le plus profond forage du monde se situe en Russie et descend à 14500 m de profondeur, le

2ème à 8900m. A Soultz, le forage le plus profond atteind 5100m.

4

Mais les techniques de forage ont essentiellement été mises au point dans le domaine de la

recherche pétrolière. Or, il s'agit de réaliser un forage dans des roches granitiques chaudes. Le

matériel et les techniques ont du être adaptés à ce type de circonstances.

Un forage commence toujours avec un trou relativement large (20 pouces) pour diminuer de

diamètre jusqu'à 8 pouces au fond du puits. Le trépan tourne sous l'action de l'eau ou boue

envoyée au centre de l'axe. Les boues chargées des sédiments forés remontent sur les cotés.

Des tiges de 9à 10 mètres sont ajoutées sur l'axe au fur et à mesure de la descente. Lorsque la

tête est usée, la remontée de l'ensemble des tiges + redescente d'une nouvelle tête est une

opération longue et coûteuse pouvant prendre plusieurs semaines.

Jusqu'à 8 ou 900m, on creuse dans des sédiments et du calcaire, entre 900 et 1200m dans du

grès, au delà commence le granit avec des compositions et couleurs différentes, et la pré-

sence ou non de fractures naturelles.

La science des ingénieurs « boueux ».

Dans le puits GPK2, à -2167m, une fracture occasionnait la perte de l'eau injectée et donc

compromettait la rotation de la tête. C'est là qu'a du intervenir la science de l'ingénieur

« boueux » dont le rôle primordial consiste à définir la composition des mélanges injectés en

fonction des couches traversées. Apres de longs mois d'effort la fracture a pu être cimentée

par un mélange où entrent des coquilles de noix, des cendres et de la bentonite. Le forage a

pu reprendre.

Les surprises du gradient.

Deuxième surprise de taille : Le gradient de 5 à 6 °C/ 100m si prometteur s'infléchit dans les

couches plus profondes. L'extrapolation qui avait laissé supposer l'atteinte des 200 °C vers

3500m ne s'est pas vérifiée puisqu'à cette profondeur, la température n'était que de 143 °C.

Il a donc fallu poursuivre les forages au delà de 5000m pour atteindre finalement les 200 °C.

Réveiller les fractures naturelles.

Pour réveiller les fractures naturelles présentes dans le granite, la technique consiste à envoyer

dans le puits de forage de l'eau froide très pure à forte pression (entre 150 et 500 bars). Le choc

thermique associé à la pression font éclater la roche et ré-ouvrent les failles. Ces mouvements

souterrains ont le même effet que des mini-séismes tout à fait mesurables et parfois hélas per-

ceptibles. Les premiers essais réussis de fracturation ont été obtenus avec une injection de 80

000 m3 d'eau à 150 bars et 10l/s. Ils se sont traduits par quelques secousses de 2,5 degrés sur

l'échelle de Richter.

La cause du tremblement de terre artificiel qui a eu lieu en Suisse dernièrement (3,6 ech de

Richter) lors d'essais similaires était du à une montée en pression trop rapide à 500 bars pour

obtenir l'éclatement des roches. De tels événements mettant en lumière les dangers potentiels

de ce genre d'exploitation et provoquant des plaintes risquent d'entamer la crédibilité de

cette filière. D'où l'importance de conserver une maîtrise scientifique et une démarche pru-

dente et progressive pour ces premières expérimentations même si elle est coûteuse et retarde

d'autant en apparence le début de l'exploitation.

Un réseau de capteurs sismiques a été créé sur tout le secteur avec le concours de l'IPG (Insti-

tut de Physique du Globe) et l'EOST (Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre) pour ob-

server, mesurer, quantifier ces effets. 40 à 50 micro-évènements même hors forage sont enre-

gistrés par jour.

D'autres instruments scientifiques ont également été mis en oeuvre pour le sondage sismique

et électrique, pour détecter le sens d'ouverture des failles et affiner la connaissance géolo-

gique de ces couches profondes.

Le handicap du pétrole

5

Le suintement de pétrole a obligé à tout bétonner pour préserver le puits de forage. La pré-

sence de pétrole est donc un handicap qui gène le forage dans le cas où le but recherché

n'est pas son exploitation.

Les zones pétrolifères s'accompagnent par ailleurs de nappes aquifères très chargées (salées).

L'alimentation en eau douce potable de la région a de tous temps été problématique. Ce qui

a posé une difficulté supplémentaire pour approvisionner les 230 000 m3 d'eau propre néces-

saires à la phase de fracturation.

Matériels

Pendant toutes les phases de l'expérimentation, tous les ingénieurs des pays participants ont

du imaginer des solutions nouvelles. Difficile par exemple de trouver des pompes résistant aux

conditions inédites de ce type d'expérimentation. Un fabricant hollandais a fourni les pompes

immergées spécifiques ayant servi au premier essai de circulation en 1997. Trois pompes spé-

ciales permettant l'injection d'eau à 500 bars ont été fournies par les Etats Unis pour la fractura-

tion.

Suivre la faille

Pour obtenir l'effet recherché, deux forages distants de 1km environ doivent être effectués. Il

faut s'assurer que les fractures ouvertes de part et d'autre se rejoignent et permettent d'obtenir

des circuits souterrains. Suivre la faille nécessite donc de pouvoir forer le 2ème puits au bon

endroit, ce qui n'est pas sans poser de problème pour acquérir des terrains et les droits de fo-

rage. Ces difficultés sont à l'origine d'une nouvelle technique de forage dirigé permettant à

partir de puits creusés dans un espace restreint en surface, d'éloigner les points d'arrivée en

profondeur des distances voulues dans les directions voulues.

Tuer les puits

Même sans pompage, la pression naturelle de remontée d'eau dans les puits est de 15 à 18

bars. Pour pouvoir travailler lors des changements de tête de forage ou descente de pompes,

etc... il faut « tuer » momentanément le puits. On injecte pour cela du sel. Le poids du sel

bloque la remontée d'eau, le puits se redébouche au bout du temps nécessaire à la diffu-

sion/dilution jusqu'au fond. La concentration et la quantité peuvent être dosées pour « tuer » le

puits pendant la durée désirée (de 24 h à plusieurs semaines)

6. L'état du projet à ce jour

Entre 1993 et 1997, ont été forés les 2 premiers puits GPK1 et GPK2 distants de 500 m. En 1997,

un premier test de circulation a été réussi entre ces 2 points à une profondeur de 3500m : Dé-

bit de 90m3/h (25l/s) , température extraction à 142 °C et réinjection à 40°C. L'équivalent de 10

MW thermiques a pu être extrait.

Entre 98 et 2000, un puits a été approfondi jusqu'à 5000 m.

Entre 2000 et 2004, 3 forages GPK2, 3 et 4 distants en surface de 6m l'un de l'autre et de 650m

en profondeur. Pour le fracturage, des techniques d'acidification réduisant les nuisances sis-

miques ont été testées. L'injection dans le puits central et extraction dans les 2 puits latéraux

vont constituer la source d'énergie d'une centrale pilote.

Celle ci est en cours de construction selon les aménagements classiques d'une centrale élec-

trique thermique et pourrait être opérationnelle d'ici fin 2007. Après une phase d'exploitation

et de vérification des hypothèses technico-économiques, l'industrialisation définitive et le dé-

ploiement d'unités plus puissantes pourra être entrepris à horizon 2010

7. Conclusion

Un grand merci à Mr KIEFFER pour son accueil et son enthousiasme intarissable. Le restaurant

accueillant les visiteurs après ce genre d'exposé a visiblement l'habitude des retards chro-

niques.

6

6

1

/

6

100%