I. Structure des anticorps - Cours de DCEM1 2010/2011 à Amiens

Immunologie.

Cours d’Inès Masmoudi. DCEM1 2010-2011.

ANTICORPS

- Les anticorps (Ac) sont présents dans le sérum :

o In vivo : ils apparaissent après l’injection d’une substance étrangère, ils permettent la

neutralisation des effets d’une toxine.

o In vitro: agglutination ou précipitation, ce sont des protéines.

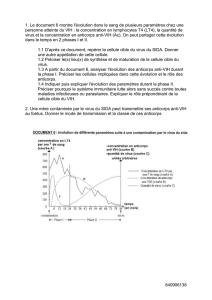

II. Techniques d’étude des anticorps

- Par électrophorèse :

o Les protéines du sérum peuvent être séparées en deux grands groupes :

o L’albumine.

o Les globumines.

o Les anticorps sont dans les gammaglobulines (β2 aussi) : pic large et étalé (les anticorps

ne possèdent pas tous le même poids moléculaire donc pas la même charge).

- Par U.C.D. (Ultra Centrifugation Différentielle) :

o Les protéines sont centrifugées et séparés selon leur poids moléculaire.

o Les anticorps sont présents à trois niveaux différents (trois populations différentes) :

o Au niveau 7S.

o Au niveau 11S.

o Au niveau 19S.

- L’étude biochimique est possible chez l’homme grâce aux myélomes :

o Prolifération maligne d’un clone plasmocytaire.

o Pic (haut et étroit) à l’électrophorèse dans les gammaglobulines qui marque la présence

importante du clone plasmocytaire.

o Une cellule ne produit qu’une immunoglobuline : c’est l’exclusion isotypique.

Immunologie.

Cours d’Inès Masmoudi. DCEM1 2010-2011.

- Par injection à l’animal (lapin) :

o Quand on injecte au lapin les immunoglobulines humaines produites par le myélome, le

lapin réagira en produisant des anticorps anti-Ig humaine.

o On montre ainsi qu’il y a plusieurs antigènes dans les gammaglobulines : gG, gA, gM.

- L’OMS définit les Immunoglobulines (Ig): IgG, IgA, IgM, IgD et des IgE. Il existe 5 classes ou

isotypes d’immunoglobulines donc 5 myélomes.

- Chez la souris :

o Technique des hybridomes permettant d’obtenir des anticorps monoclonaux.

o Chez la souris depuis les années 80, on sait faire fabriquer par l’animal un anticorps

monoclonaux dirigé (protéine myélomateuse) vers un antigène connus.

o Très utilisés en biologie médicale : diagnostic de grossesse, etc.

o Utilisé aussi en thérapeutique : exemple des anticorps anti-TNF.

I. Structure des anticorps

- Dans les protéines (dont les immunoglobulines), il y a deux types de liaisons covalentes entre

acides aminés. Pour étudier la séquence des immunoglobulines on utilise deux techniques

biochimiques :

o La liaison peptidique est coupée par la papaïne (Porter) en 3 fragments :

o Deux fragments anticorps (Fab comme fragment anti-body))

o Un fragment constant (Fc).

o Le pont disulfure est coupé par le mercapto-éthanol (Edelman) en 2 fragments :

o Chaine lourde (deux fois plus long).

o Chaine légère.

- A partir de ces fragments Porter et Edelman ont pu faire le séquençage primaire des

immunoglobulines.

1. Séquence primaire d’une immunoglobuline G

- La séquence primaire est constituée par des sous-unités de 110 acides aminés.

- Cette séquence forme une boucle grâce à la présence d’un pont disulfure.

Immunologie.

Cours d’Inès Masmoudi. DCEM1 2010-2011.

- On retrouve deux chaines lourdes : chaque chaine lourde est constituée de 4 sous-unités (donc 4

ponts disulfures).

- Et deux chaines légères : chaque chaine légère est constituée de 2 sous-unités (donc 2 ponts

disulfures).

- L’immunoglobuline-G a une structure symétrique.

- Ces 4 chaines sont maintenues ensemble grâce à la présence de :

o Ponts disulfures intra-chaines : entres les chaines lourdes.

o Ponts disulfures inter-chaines : entre les chaines légères et lourdes.

- La région charnière :

o Appelée Link en anglais.

o Lieu de coupure de la papaïne ce qui permet de former 3 fragments (un fragment

anticorps, un fragment constant).

- La pepsine (n’est pas utilisée) permet une coupure au lieu des ponts disulfures intra-chaines :

o Dimère de fragment Fc appelé fragment Fab’2 (la pepsine ne coupe pas le Fab).

o Si on enlève le fragment Fc, l’immunoglobuline ne conserve que son activité anticorps.

- L’immunoglobuline est une glycoprotéine.

o IgG peut de sucre.

o Pour les IgE ou IgM : les polyosides représentent plus de 10% de la molécule.

o Ces polyosides sont présents dans la partie constante de la molécule.

o Formule de la molécule : H2L2.

- N.B. : les immunoglobulines ne sont que la forme soluble de BCR (récepteur du lymphocyte B)

qui sont sécrétés par les plasmocytes (forme mature du Lymphocyte B).

2. Structure primaire des autres classes d’immunoglobulines

- Quatre des cinq classes des immunoglobulines ont la même structure de base (H2L2) :

o IgG (G comme chaine lourde gamma) : γ2λ2 ou γ2κ2.

o IgA (A comme chaine lourde α) : α2λ2 ou α2κ2.

o Ig D (D comme chaine lourde δ) : δ2λ2 ou δ2κ2.

o IgE (E comme chaine lourde ε): ε2λ2 ou ε2κ2.

Il existe deux types de chaines légères : λ ou κ.

- Les immunoglobulines IgA sécrétoire (dimère d’IgA) :

o Chaine J : chaine polypeptidique qui maintient ensemble les deux chaines

d’immunoglobulines A. Cette dimérisation est possible par la présence d’une cystéine à

l’extrémité de la chaine d’IgA (pour les ponts disulfures).

o Pièce sécrétoire : permet de protéger le dimère d’IgA des enzymes bactériens et des

parasites retrouvés sans les sécrétions.

Immunologie.

Cours d’Inès Masmoudi. DCEM1 2010-2011.

- Les immunoglobulines IgM :

o Chaine polypeptidique qui permet de maintenir ensemble les 5 IgM.

o L’IgM est toujours produite en première intention pour la reconnaissance de l’antigène.

3. Structures IIaire, IIIaire et IVaire

- Les immunoglobulines sont organisées en domaines globulaires (hypothèse émise par Edelman à

cause des homologies internes entre séquences de 110acides aminés) :

o Hypothèse génétique de la duplication mutation : le gène se duplique, des mutations

peuvent s’accumuler sur la partie dupliquée, ce qui peut faire acquérir une nouvelle

fonction à la molécule.

o Autonomie thermodynamique et chaque domaine.

o Rôle fonctionnel attribué à chaque domaine.

- Il y a 2 domaines dans les chaines légères : un variable et un constant.

- Et 4 domaines dans les chaines lourdes : un variable et trois constants.

- Domaine : structure en 7 feuillets β associés à des coudes (β-turns).

Immunologie.

Cours d’Inès Masmoudi. DCEM1 2010-2011.

III. Fab : site anticorps ou paratope

- Il existe trois régions hypervariables (région dans la chaine d’acide aminé qui peuvent variées) :

o Au niveau du 30ème acide aminé.

o Au niveau du 60ème acide aminé.

o Au niveau du 90ème acide aminé.

- On a montré que ces régions hypervariables sont celles qui se fixent à l’antigène.

- L’antigène est reconnu à la fois :

o Par le domaine variable de la chaine lourde.

o Par le domaine variable de la chaine légère.

- Structure complète :

o Chaines lourdes : bleu.

o Chaines légères : violet.

o Polyosides : rouge.

- IgG 1 : on voit qu’il est facile de couper avec la papaïne au niveau charnière.

- IgE : très glycolysée.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%