Word - La recherche

E

Et

th

hn

no

ol

lo

og

gi

ie

es

s

c

co

om

mp

pa

ar

ré

ée

es

s

http://alor.univ-montp3.fr/cerce/revue.htm

N°8

Printemps 2005

PAYS, TERROIRS, TERRITOIRES

Un parcours ethnologique

Entretien avec Françoise Héritier

Paul Pandolfi : Commençons par le début si vous voulez bien. Pourriez-vous

nous dire pourquoi et comment vous êtes devenue ethnologue ? Comment êtes-

vous entrée en ethnologie en quelque sorte ?

Françoise Héritier : Cela me ramène à un temps qui pour moi n’est pas très

lointain mais qui pour les jeunes chercheurs paraîtra antédiluvien. C’est un

temps où il n’y avait pas d’enseignement de sciences sociales et humaines et pas

d’enseignement d’ethnologie à proprement parler. Existaient cependant à Paris,

au Musée de l’Homme, un certificat d’ethnologie, plus exactement un certificat

d’ethnologie-sciences et un certificat d’ethnologie-lettres. C’était tout. Cela pour

cadrer la situation. J’étais alors étudiante en histoire et géographie et je me

préparais à l’agrégation. J’étais très liée avec des étudiants en philosophie qui

préparaient eux aussi ce concours et qui devaient obtenir, pour se présenter à

l’agrégation de philo, un certificat de science. C’était alors une obligation légale.

Ils choisissaient parmi les différents certificats de science qui leur étaient

proposés celui qui leur paraissait le plus proche de leurs intérêts, c’est-à-dire

celui d’ethnologie-sciences. Par sciences, on entendait un peu de statistique, de

démographie, d’anthropologie physique et pas seulement de l’anthropologie

sociale et culturelle. Ils en parlaient avec moi avec énormément d’intérêt. Et

surtout, ils évoquaient la découverte que représentait pour eux l’enseignement

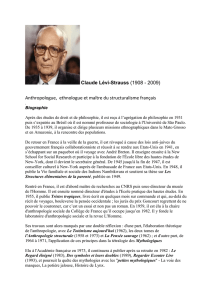

de quelqu’un qui à l’époque était presque un nouveau venu : Claude Lévi-

Strauss.

Il était de retour en France après son long séjour aux USA. Mes camarades

suivaient ses enseignements à l’EPHE où il était directeur d’études à la Vème

section (sciences religieuses) et la VIème section (sciences économiques et

sociales). Et ils en parlaient avec tellement d’enthousiasme que je suis allée y

voir. Or, à cette époque (années 1954-55), je ne savais même pas que

l’ethnologie était une discipline, je ne savais même pas ce que ce terme

recouvrait. J’y suis allée pour me rendre compte par moi-même et j’ai suivi les

enseignements de Claude Lévi-Strauss pendant plusieurs années. Ce fut une

découverte totale. Il ne se souvient peut-être pas lui-même de ces cours mais

Ethnologies comparées

Centre d'Études et de Recherches Comparatives en Ethnologie

2

j’en ai gardé un grand souvenir parce qu’ils étaient désorientants pour quelqu’un

qui faisait des études d’histoire et de géographie. Cette année-là, il nous parla du

privilège du neveu utérin chez l’oncle maternel et particulièrement de ce

privilège portant le nom de vasu à Fidji. Et ce vasu fidjien était pour moi porteur

d’une charge d’exotisme et d’étrangeté absolue. J’ai donc suivi ses cours et me

suis inscrite par la suite pour passer ce certificat d’ethnologie mais option lettres.

C’est la seule formation que j’ai eue en ethnologie, il n’y en avait pas d’autre de

toute façon. J’ai continué à suivre les enseignements de Lévi-Strauss. La

deuxième année, il traita de la chasse rituelle aux aigles chez les Hidatsa, de la

fabrication des paquets rituels de chasse etc. Par la suite, il a traité de choses très

différentes, en collaboration avec Jean-Claude Gardin, sur le rapport entre

archéologie et ethnologie et notamment sur la mise au point d’un langage

universel de description des objets et artefacts tant ethnologiques

qu’archéologiques. Le début de mon parcours est là. Cela ne m’empêchait pas

de préparer l’agrégation mais l’envie me passait de plus en plus de rester dans la

ligne que j’avais préalablement choisie. Le coup de chance ce fut lorsque Claude

Lévi-Strauss, qui avait des amis qui de temps en temps proposaient des

opportunités aux jeunes, a fait savoir à la fin de l’année 1956 qu’un de ses

collègues, Roger Daval, désirait recruter deux jeunes chercheurs, un ethnologue

et un géographe, pour aller travailler en Haute-Volta. Roger Daval était

professeur de philosophie à l’université de Bordeaux et il y avait monté un

Institut de sciences humaines appliquées (ISHA) qui avait passé un contrat avec

le Service de l’hydraulique de l’AOF. Il s’agissait d’un programme

d’aménagement consistant à établir un barrage sur le Sourou, un affluent de la

Volta noire doté d’une caractéristique intéressante pour les géographes. C’est un

affluent-défluent, son cours change selon les moments de l’année : au moment

des crues il coule dans l’autre sens. Cela permet de faire des cultures irriguées à

deux moments de l’année. L’idée était d’établir un barrage pour régulariser ce

système naturel des crues et ce dans une région très faiblement peuplée pour

diverses raisons historiques mais aussi sanitaires, à cause notamment de la

présence de l’onchocercose et de l’impaludation.

Notre travail consistait à voir si on pouvait envisager des déplacements

volontaires de populations en provenance du plateau mossi. C’est un plateau

latéritique surpeuplé avec de grands flux migratoires qui se dirigeaient à

l’époque vers les plantations du Ghana ou de la Côte d’Ivoire. Le problème était

le suivant : était-il possible de prendre appui sur ces flux migratoires pour en

détourner une partie vers la vallée du Sourou afin d’y pratiquer, grâce à

l’irrigation, la culture du riz. La question était aussi de savoir comment les

migrants seraient accueillis dans la vallée du Sourou.

Claude Lévi-Strauss nous a publiquement fait part de cette proposition. Nous

sommes deux à y avoir répondu : Michel Izard (que j’ai épousé par la suite) pour

Ethnologies comparées

Centre d'Études et de Recherches Comparatives en Ethnologie

3

le poste d’ethnologue et moi pour le poste de géographe, puisque j’avais une

licence de géographie. Je me suis formée en plus auprès d’un ingénieur-

géographe de l’IGN pour apprendre à faire des relevés topographiques à la

planchette car cette technique me paraissait indispensable.

A trouvé place alors une petite histoire intéressante sur le plan des relations

du masculin et du féminin. Des deux candidatures présentées par Lévi-Strauss,

celle de Michel Izard a été aussitôt acceptée par le Service de l’Hydraulique et la

mienne a été refusée parce que j’étais une femme. Elle n’a été retenue que trois

mois plus tard en l’absence de candidature masculine. Ils m’ont acceptée

contraints et forcés en quelque sorte. D’une certaine manière, j’ai forcé les

portes du destin. L’idée était que le terrain n’était pas fait pour les femmes. Ce

n’était pas une nouveauté cependant, puisque dans les années trente Denise

Paulme ou Germaine Dieterlen sont parties sur le terrain mais il s’agissait ici

d’un service officiel de l’administration qui estimait que ce travail n’était pas

fait pour les femmes. Ce fut là mon premier terrain. En fait le barrage n’a jamais

été construit. Mais ceci est une autre histoire. Il y eut l’indépendance et le projet

a été abandonné. J’ai fait à cette occasion mes premiers relevés généalogiques…

Ils ne nous étaient pas demandés mais il nous a semblé utile de ne pas nous

cantonner l’un et l’autre dans les tâches qui nous étaient imparties, l’un en

géographie l’autre en ethnologie. Je m’intéressais déjà à la question du choix du

conjoint et à celle de la transmission des droits, d’où l’enquête généalogique.

Pour passer du pays mossi (qui va devenir le lieu privilégié de travail de

Michel Izard) aux pays marka et pana dans la vallée du Sourou, on traversait le

pays samo. Pays remarquable à plus d’un titre pour l’œil de la géographe que je

me piquais d’être à l’époque. Il n’avait strictement rien à voir avec les deux

autres cultures. Les Mossi forment une population extrêmement nombreuse qui

vit dans un paysage très détérioré. La brousse y est extrêmement clairsemée, le

sol est devenu latéritique et peu cultivable et on observe de grandes étendues

nues et désertiques. Par ailleurs les villages sont des ensembles de type

administratif. J’entends par là que ce sont des lieux où s’exerce un pouvoir local,

une chefferie, mais physiquement ils sont éclatés : ce qu’on voit ce sont des

quartiers qui correspondent à des lignages, des familles étendues. Ils sont

souvent éloignés les uns des autres avec un habitat très particulier : cases rondes,

greniers de paille sur pilotis... c’est un habitat très dispersé. En revanche, on

découvrait en pays pana de tout petits villages très resserrés avec une

organisation en moitiés qui était physiquement visible. L’habitat était constitué

de cases plates, rectangulaires, aux toits en terrasse. Ces petits villages refermés

sur eux-mêmes avaient un côté forteresse. Les Pana sont dans la vallée du

Sourou, c'est-à-dire dans une vallée avec une partie de forêt le long de la rivière,

une brousse assez dense… Entre les deux régions, dans un paysage de brousse

armée constituée majoritairement d’arbustes porteurs de piquants, avec quelques

Ethnologies comparées

Centre d'Études et de Recherches Comparatives en Ethnologie

4

grands arbres épars, se trouvaient les villages samo. C’étaient aussi des villages

compacts avec un habitat en argile séchée (banco), des maisons rectangulaires et

une organisation dualiste assez visible sur le terrain. Mais c’étaient de gros

villages avec une particularité étonnante : ils étaient entourés d’une zone

pourvue d’une seule espèce arborée. On appelle cela un parc, ici un parc à

balanzan, nom d’un arbre dont l’appellation savante est acacia albida. C’est un

acacia qui a plusieurs particularités : il est anthropique, il se reproduit après être

passé par l’appareil digestif des chèvres car les noyaux doivent être prédigérés,

et surtout il perd ses feuilles à la saison des pluies et les garde à la saison sèche.

Ce qui en fait, bien évidemment, un fourrage très précieux. C’est un paysage très

particulier. On quittait une brousse très dense où on ne voyait rien à cinq mètres

et on arrivait subitement dans un immense espace peuplé de ces magnifiques

balanzans, on traversait le parc à balanzans sur plusieurs centaines de mètres et

on débouchait sur les villages. C’était très beau, surprenant et complètement

différent des types de présence au sol des Mossi ou des Pana. Nous y avons fait

halte assez fréquemment. J’ai pris des contacts et en parlant un peu avec les

gens, je me suis rendu compte qu’ils avaient une organisation sociale

particulière qui valait la peine qu’on s’y arrête. Il n’y avait pas de chefferie

comme c’est le cas en pays mossi où il s’agit d’un royaume avec des chefferies

déléguées jusqu’au niveau villageois. Là les villages étaient autonomes même

s’ils pouvaient être regroupés en petites fédérations politiques. De plus, ils

étaient tous organisés sur la base d’une séparation en deux parties qui

correspondaient aux deux maîtrises de la terre et de la pluie. Ajoutez à cela le

fait qu’ils étaient – tout au moins dans la partie que j’ai traversée – très peu

touchés par le catholicisme et par l’islam (ce qui a changé depuis bien sûr), que

visiblement il y avait aussi une importante présence d’autels d’ancêtres, enfin

tout ce que j’ai alors pu entendre dire des interdictions matrimoniales… Bref,

c’est chez eux que j’ai choisi de revenir. C’est là l’histoire de mes débuts.

Concernant ce premier terrain, ces premiers pas en ethnologie, avez-vous

l’impression aujourd’hui, avec le recul, que vous avez pu commettre des

« erreurs ». Si tel est le cas, comment les analyseriez-vous ? Ceci à destination

des jeunes ethnologues qui commencent leur carrière.

À partir de mon expérience de terrain en pays samo, si j’avais une chose à

dire ce serait la suivante : il faut se laisser porter par le terrain, ne pas avoir

d’idée préconçue sur le type de recherche que l’on entend mener. Par ailleurs,

même si l’on croit faire des erreurs, même si l’on pense que ce qu’on observe

n’a pas de logique, n’a pas de rationalité, il faut persévérer car il peut s’agir

d’une erreur d’appréciation qui nous vient de nos propres logiques et

connaissances occidentales. Nous pouvons avoir un biais culturel qui nous

amène à considérer comme seules logiques, seules rationnelles et même

biologiquement fondées des façons de concevoir les choses qui ne sont pas

Ethnologies comparées

Centre d'Études et de Recherches Comparatives en Ethnologie

5

universellement partagées. J’ai connu ce type de situations où j’aurais très bien

pu passer à côté de l’essentiel. L’essentiel pour les Samo, c’est qu’ils ont une

terminologie de parenté omaha et un système semi-complexe d’alliance. Le

système semi-complexe d’alliance, en posant des questions et en faisant un

inventaire comme je l’ai fait (« qui était épousable ou pas ? »), je l’aurais peut-

être vu mais j’aurais très bien pu passer à côté du système omaha de

terminologie. Je n’avais pas appris l’existence de ce type de système. Je ne me

doutais même pas que cela pouvait exister tout comme je ne savais pas que

l’ethnologie existait avant de découvrir Lévi-Strauss. Ce qui fait que lorsque j’ai

commencé à recueillir des termes de parenté, j’ai cru que j’étais induite en erreur

par des défauts de compréhension, que je n’arrivais pas à me faire comprendre,

que les autres ne recevaient pas clairement ma demande. Et donc que j’obtenais

des résultats erronés, fallacieux, alors que, tout simplement, j’obtenais des

réponses dont je ne comprenais pas la logique parce que je n’étais pas armée

pour cela, ni culturellement ni scientifiquement.

Par ailleurs, cette première expérience de recueil de termes de parenté m’a

amenée à me rendre compte d’un fait essentiel : il nous est difficile de nous

représenter mentalement, sans l’aide du papier et d’un dessin, le rapport de

parenté qui existe (prenons un exemple simple) entre moi et le fils de la fille du

frère de la mère de mon père. Il faut un gros effort mental pour nous représenter

de qui il s’agit. C’est pareil pour les autres : ils font ce même effort et la

difficulté est encore plus grande si celui qui interroge ou celui qui répond doit

opérer une conversion. Qu’est-ce à dire ? Dans notre conception nous partons

d’Alter : dans mon exemple, le fils de la fille du frère de la mère de mon père.

Les Samo partent d’Ego, quelque chose comme : de ma mère le père puis la

sœur (du père), le fils (de cette sœur), la fille (de ce fils). Donc une conversion

difficile à mettre au point à laquelle aucun apprentissage ne m’avait préparée.

Deuxièmement, j’ai essayé d’appliquer des conseils alors en usage et figurant

dans des manuels. Pour recueillir une terminologie de parenté sommaire (car on

n’envisageait pas un recueil très approfondi) il était conseillé de passer par la

généalogie, de dresser la généalogie d’individus réels et de recueillir leurs

appellations réciproques. Je me suis très vite rendu compte que cela posait deux

ordres de problèmes. Le premier, c’est que si des positions de parenté

manquaient d’un porteur dans la généalogie, personne ne voyait la nécessité de

dire comment on aurait appelé un individu qui n’existait pas. La deuxième

difficulté, parfaitement compréhensible si j’arrive à l’exprimer clairement, tenait

au fait suivant. Dans des sociétés où il y a beaucoup d’inter-mariages

(contrairement à ce que l’on pourrait croire au vu des interdictions), les

individus sont reliés par plusieurs chaînes de parenté et non pas par une seule.

L’appellation qui leur est donnée, quand il s’agit d’individus réels, ne tient pas

nécessairement compte de la chaîne que, nous, nous avons en tête mais peut-être

d’une autre chaîne qui est soit plus courte soit plus évidente pour le locuteur. Par

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%