L`existence chrétienne, une existence

Service National des Vocations - 106, rue du Bac - 75341 PARIS Cedex

Tél. 01 49 54 05 10 - Fax 01 45 48 48 70 - E-Mail : snv@cef.fr

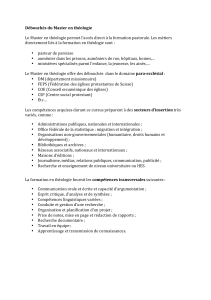

THEOLOGIE

L'existence chrétienne, une existence " appelée " ?

par le Père Laurent Villemin,

professeur à l'Institut Catholique de Paris

"En quoi l'existence chrétienne peut-elle être dite une existence "appelée" ?" tel est l'intitulé

qui figure sur la dernière version du programme que vous avez entre les mains. Dans l'une des

versions précédentes, vous auriez pu lire : "En quoi la vie laïque peut-elle être dite une

existence "appelée"?" Le changement d'intitulé est, à mes yeux, révélateur des évolutions et,

d'une certaine manière, du flou qui marquent la théologie du laïcat. J'aimerais montrer qu'en

fonction de la théologie des laïcs que l'on développe, il s'en suit un usage particulier du terme

"vocation". Je procéderai en trois parties, correspondant aux trois modèles de théologie de la

mission des laïcs qu'il est d'usage de détecter au XXe siècle. Cette typologie développée par

les théologiens, notamment J.Grootaers [ 1 ] , emprunte sa structure à un exposé du cardinal

Feltin de 1950 sur un demi-siècle d'apostolat. On distingue trois périodes :

I. La période dite des "œuvres" ;

II. La période de la théologie du laïcat ;

III. La période qui va du concile Vatican II jusqu'à aujourd'hui.

Pour chacune de ces périodes, nous tenterons de définir brièvement la théologie des laïcs qui

domine et ensuite l'usage du terme "vocation" qui lui correspond. Toute typologie est

inévitablement réductrice, puisse-t-elle être suggestive !

I - La période des Œuvres

A - La théologie des laïcs en vigueur

Cette première période remonte au XIXe siècle. Quoique située dans une théologie très

cléricale, elle marque un incontestable réveil du laïcat. Qu'il suffise ici de citer quelques noms

comme Ozanam, Louis Veuillot, Montalembert, Léon Harmel... Le type d'activité de ces laïcs

est assez varié mais ces noms ne doivent pas occulter que, d'une manière générale, elle a pour

base ce qu'on appelle les "œuvres", c'est-à-dire des institutions de type traditionnel à base

paroissiale. La théologie des laïcs en vigueur considère que c'est la hiérarchie qui est

détentrice de la mission et que le laïc peut, dans le meilleur des cas, participer, collaborer à

cette mission. Il est un ministre instrumental de la hiérarchie. Cette théologie vise largement à

protéger l'Eglise des atteintes du siècle et à cultiver une contre-culture. Cette période est aussi

appelée celle de la "préservation" et de la "conservation".

B - La vocation

Deux éléments essentiels sont à relever ici.

Service National des Vocations - 106, rue du Bac - 75341 PARIS Cedex

Tél. 01 49 54 05 10 - Fax 01 45 48 48 70 - E-Mail : snv@cef.fr

Tout d'abord, avant cette période, l'existence chrétienne est déjà considérée comme appelée.

La désignation de toute vie chrétienne comme une existence appelée, comme une vocation,

précède en effet largement le XIXe siècle et le début du XXe. Dans son commentaire de

Matthieu 22, saint Thomas défendait déjà cette thèse en citant à l'appui Jean Chrysostome :

"Allez par les chemins... les chemins sont toutes les professions de ce monde, comme celles

de philosophe, de soldat, etc. Il dit "Allez par les chemins..." pour appeler à la foi les hommes

de toute condition [ 2 ]."

Et Y. Congar fait d'ailleurs remarquer : "Il est notable que ce sont surtout les religieux

prêcheurs, voire les spirituels et les mystiques, qui ont formulé l'idée de cette vocation, pour

chacun, dans sa condition, et de la sanctification dans le devoir d'état accompli "au nom de

Dieu", c'est-à-dire en obéissance aimante à sa sainte volonté. On trouve, en particulier, chez

Eckhart et chez Tauler, l'idée même que nous exposons : l'homme, lorsqu'il s'est converti à

Dieu, reçoit à nouveau de lui le monde, qui lui est rendu comme un devoir et un service.

Tauler parlait expressément ici d'appel ou vocation (ruof) de Dieu [ 3 ]." Il convenait de

rappeler ce fait majeur qui contraste avec l'emploi du terme "vocation" pour les laïcs au début

du XXe siècle.

Il est difficile de trouver à cet époque des textes où il est question de la vocation propre des

laïcs, ou même des emplois de la catégorie de vocation pour des non-prêtres ou des non-

religieux. Un dépouillement systématique de la Documentation catholique de 1919 à 1929

révèle que, dans les tables, il s'agit toujours de vocation sacerdotale et que les textes qui

traitent des laïcs ne parlent jamais de vocation.

Voici en revanche ce que l'on trouve en termes de mission des laïcs dans une lettre

quadragésimale de Mgr Landrieux, évêque de Dijon en 1920: "Les laïcs ont leur rôle dans la

paroisse. Autant il importe que le curé garde son rang, le premier, puisqu'il est pasteur du

bercail, chef de famille, autant il est sage d'y réserver aux fidèles la leur, avec confiance. Ils

doivent collaborer, coopérer comme membres de la communauté. (...) Nous aurions peut-être

quelque reproche à nous faire sur ce point. Nous n'avons pas toujours su les intéresser à nos

affaires ni leur faire comprendre que leurs intérêts religieux ne font qu'un avec les nôtres. (...)

Le curé gouverne perpétuellement, et les dévouements qui le secondent sont subordonnés,

comme en famille, filialement [ 4 ]."

D'une autre manière, dans cette conférence de l'abbé J. Leclercq, intitulée "Du rôle du prêtre

et du laïc dans les œuvres [ 5 ] ", on perçoit le caractère subordonné du laïc mais également

son intégration implicite dans une théologie de l'appel : "Etre prêtre, c'est une carrière, c'est

même plus qu'une carrière, c'est un état ; pour le prêtre, son sacerdoce correspond à ce qu'est

pour un laïc sa profession et son foyer." Ainsi donc, si on ne trouve pas de mention explicite

d'une vocation, il apparaît que l'existence laïque est déjà entendue comme une existence

appelée.

II - La période de la théologie du laïcat

A - La théologie des laïcs en vigueur

La seconde théologie des laïcs, qui mérite davantage le titre de théologie du laïcat, est celle

qui naît justement d'une réflexion théologique renouvelée dans les années 1950-19606 sous la

Service National des Vocations - 106, rue du Bac - 75341 PARIS Cedex

Tél. 01 49 54 05 10 - Fax 01 45 48 48 70 - E-Mail : snv@cef.fr

plume des grands artisans du concile Vatican II : Y. Congar, K. Rahner [ 7 ], Mgr Philips,

Mgr J. Leclercq et E.Schillebeeckx [ 8 ]. Cette théologie repose sur une division fondamentale

entre le monde et l'Eglise, l'ad extra et l'ad intra, voire entre le temporel et le spirituel. Au

risque de caricaturer, on peut dire que ces auteurs vont réserver l'Eglise, l'ad intra et le

spirituel, au clergé et le monde, l'ad extra et le temporel, aux laïcs. Cette théologie, dont on

perçoit davantage les limites a posteriori, a tout de même permis un acquis de taille en

attribuant au laïc une détermination positive : son domaine de prédilection est le monde. On

dépasse ainsi la description uniquement négative qui consiste à ne voir dans le laïc que le non-

clerc. Le laïc se trouve pleinement associé à la mission de l'Eglise, avec une détermination

particulière. Ainsi que le disait Y. Congar dans ses Jalons pour une théologie du laïcat : "Pour

le laïc, chrétiennement parlant, ce qu'il s'agit de référer à l'Absolu c'est la réalité même des

éléments de ce monde [ 9 ]." Cette bipolarité entre le monde et l'Eglise est nuancée et l'on

reconnaît qu'à l'intérieur de l'Eglise, le laïc peut être amené à une contribution active, mais

toujours en vertu de son insertion dans le temporel [ 10 ]. C'est cette théologie qui prévaut

dans l'Action Catholique et qui provoquera d'ailleurs la crise du mandat où se joue justement

la régulation entre la responsabilité de la hiérarchie et celle des laïcs dans la mission.

B - La vocation

Il est intéressant de remarquer que les Jalons pour une théologie du laïcat d'Y. Congar

possèdent huit pages explicitement consacrées à la "vocation". Ces pages s'attachent d'abord à

montrer que toute existence chrétienne est une existence appelée, avec le slogan suivant : "On

peut dire : tout est vocation comme Bernanos dit : "Tout est grâce" [ 11 ]." Et Congar de

poursuivre : "Tout homme a une vocation parce qu'il y a sur chacun une volonté de Dieu

ordonnée à la réalisation de ce dessein. Cette volonté peut se manifester d'une façon

particulière mais, à l'ordinaire, elle se traduit pour chacun dans les goûts qu'il tient de son

tempérament, de son éducation, dans les circonstances de sa vie, dans l'appel que,

expressément ou tacitement, lui adressent les autres hommes, etc. [ 12 ] "

Mais Y. Congar n'en reste pas là, il va développer une théorie de la vocation parfaitement

assortie à sa théologie du laïcat. Il distingue, en effet, l'ordre créationnel de l'ordre

vocationnel. L'ordre créationnel correspond pour lui aux onze premiers chapitres de la

Genèse, où Dieu se manifeste comme cause de toutes choses. Avec le chapitre 12 et

l'invitation de Dieu lancée à Abraham de sortir de son pays, commence l'ordre vocationnel,

"celui du propos de grâce dont l'histoire remplit l'Ecriture et qui se réalise aujourd'hui dans

l'Eglise [ 13 ]." Et notre auteur de poursuivre : "Il nous semble que cette distinction des deux

ordres a son application dans la question de la vocation et qu'elle est de nature à y apporter

une certaine lumière. On verrait ainsi une vocation au sens large, celle qui relève de l'ordre

créationnel et de la Providence générale de Dieu, puis une vocation au sens strict, ordonnée

proprement et directement à la réalisation du propos de grâce, relevant d'une intervention

spéciale de Dieu [ 14 ]." Congar ne dira jamais explicitement que l'ordre créationnel est du

ressort de la vocation de laïc et l'ordre vocationnel de celle du clerc, mais plus subtilement il

dit que "les vocations pour le service direct du propos de grâce" sont plus "impérieuses",

qu'elles sont "organisées socialement dans l'Eglise" et "constituent en un état sacré

particulier". Congar ne rejette pas le terme de "vocation" pour l'ordre créationnel, il se

réclame même "d'une conception très positive des vocations créationnelles du chrétien." Voilà

bien une théologie de la vocation totalement assortie à celle du laïcat. Y. Congar poursuit:

"On peut parler, comme on l'a fait, de fonction adamique de création et de fonction christique

de rédemption, à condition, d'abord, de bien marquer les liens de la première à la seconde, et

Service National des Vocations - 106, rue du Bac - 75341 PARIS Cedex

Tél. 01 49 54 05 10 - Fax 01 45 48 48 70 - E-Mail : snv@cef.fr

ensuite de ne pas les distribuer respectivement sur les laïcs et sur les clercs: car si les tâches

créationnelles ou la fonction adamique leur incombent plus spécialement, elles trouvent leur

sens final dans le Christ, et n'empêchent pas les laïcs d'avoir leur part dans la fonction de

rédemption et dans les tâches d'Eglise, comme nous pensons l'avoir montré [ 15 ]."

On ne peut ici discuter de la pertinence de cette distinction. Qu'il nous suffise de souligner

l'analogie de structure entre la théologie du laïcat et celle de la vocation. D'un côté, on trouve

une distinction entre l'Eglise et le monde et, de l'autre, entre l'ordre vocationnel et l'ordre

créationnel. Dans l'un comme dans l'autre, Y. Congar perçoit les risques qu'il y aurait à durcir

cette distinction jusqu'à en faire une séparation.

III - La période du concile Vatican II et ses suites

A - La théologie des laïcs en vigueur

Dès 1957, G. Philips [ 16 ] va élargir cette théologie qui aboutira au Concile. D'abord il inclut

le laïc dans la vocation générale partagée par tout chrétien, y compris les prêtres, qui consiste

à "témoigner d'une vie chrétienne intégrale" et, dans un second temps, il le caractérise par sa

spécification dans le domaine du temporel.

Mais le troisième type de théologie n'est qu'en germe avant le Concile. C'est de celui-ci qu'elle

jaillira, notamment de la constitution Lumen gentium, même si tous les documents du concile

intéressent naturellement les laïcs. Il faut bien reconnaître qu'à Vatican II la théologie du

laïcat connaît un éclatement sans précédent.

Le canoniste autrichien H. Heimerl [ 17 ] a proposé une typologie des différents concepts de

laïcs que l'on trouve dans le chapitre IV de Lumen gentium, typologie qui a été largement

reprise par d'autres commentateurs. Tout d'abord le concept ecclésial de laïc se construit sur

un élément générique qu'il partage avec tout chrétien : il est membre du Peuple de Dieu. On

retrouve cette base commune au début du n° 31 de LG : "Sous le nom de laïcs, on entend ici

l'ensemble des chrétiens qui (...) exercent pour leur part la mission qui est celle de tout le

peuple chrétien." A cette base générique viennent s'ajouter des éléments spécifiques qui

distinguent différents concepts du laïc.

Un concept de laïc négatif et "unipolaire" : le laïc est ici défini comme celui qui n'est

pas un clerc. Il est "unipolaire" car il ne s'oppose qu'à une seule catégorie

contrairement à celui qui suit.

Un concept de laïc négatif et "bipolaire" : le laïc est ici non seulement celui qui n'est

pas clerc, mais également pas religieux. On trouve aussi cette définition dans le début

du n° 31 de LG : "Sous le nom de laïcs, on entend ici l'ensemble des chrétiens qui ne

sont pas membres de l'ordre sacré et de l'état religieux sanctionné dans l'Eglise (...)."

Un concept positif essentiel : le laïc possède dans l'Eglise un rôle positif et actif. "A sa

manière le laïc collabore avec le sacerdoce officiel pour le culte commun de l'Eglise, il reçoit

les sacrements en y coopérant personnellement, il travaille en commun avec la hiérarchie qui

commande et dirige, à l'édification du corps du Christ [ 18 ]." On trouve cela dans le concile :

"Les pasteurs sacrés savent bien l'importance de la contribution des laïcs au bien de l'Eglise

Service National des Vocations - 106, rue du Bac - 75341 PARIS Cedex

Tél. 01 49 54 05 10 - Fax 01 45 48 48 70 - E-Mail : snv@cef.fr

entière (LG 30)."

Un concept positif existentiel : "Le caractère séculier est le caractère propre et particulier des

laïcs. (...) La vocation propre des laïcs consiste à chercher le règne de Dieu précisément à

travers la gérance des choses temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu (LG 31b)."

Même si cette typologie est discutable - et elle l'a été - H. Heimerl nous permet de découvrir

que le chapitre IV de Lumen Gentium ne comporte pas une théologie unifiée du laïcat. On y

trouve des traces de la vision reposant sur la bipolarité constitutive de la théologie des années

50-60 dans la ligne des Jalons de Congar mais également une amorce d'une nouvelle

théologie.

Nous notons également que le n°31 de Lumen Gentium ne propose pas une définition mais

une description du laïc. La Relatio, après avoir précisé que le concile n'entendait pas ici

dirimer des conflits d'écoles ou d'opinions, ajoute on ne peut plus clairement : "Ulterius

Concilium non proponit definitionem 'ontologicam' laici, sed potius descriptionem

'typologicam' [ 19 ]." Il convient donc de ne pas figer ce qui n'est qu'une description et de lui

garder son caractère existentiel, pour reprendre le mot de Heimerl [ 20 ].

La description de LG 31, pour ne pas porter en elle-même de contradiction, suppose un

changement de la relation de l'Eglise à la sécularité. Cette dernière ne peut plus être le

"dehors" de l'Eglise, il convient qu'elle soit intégrée dans une vision globale de la mission de

l'Eglise. Ce n'est plus l'opposition clerc-laïc qui est structurante mais l'intégration de tout

chrétien dans la mission de l'Eglise pour le monde.

B - La vocation

Les répercussions sur la manière de concevoir la vocation sont nettes. On va les trouver aussi

bien dans le concile Vatican II que dans l'exhortation apostolique post-synodale de Jean-Paul

II sur la "vocation et la mission des laïcs dans l'Eglise et dans le monde", Christifideles laici,

du 30 décembre 1988.

Il convient d'abord de remarquer ici une explosion dans l'emploi du terme "vocation". Il est

employé une quinzaine de fois dans Lumen gentium aussi bien pour désigner la vocation en

général, la vocation à la sainteté, la vocation sacrée, la vocation propre aux laïcs, la vocation

des époux. Dans Christifideles laici, il est employé soixante-quatorze fois avec la même

diversité d'acception. Pour ce qui est des termes "appel" et "appeler", on les trouve une

quarantaine de fois dans Lumen gentium et plus de quatre-vingt fois dans Christifideles laici.

a) Une vocation chrétienne en général

Il est question dans ces textes d'une vocation chrétienne en général qui correspond à la

définition générique du laïcat. La nouveauté chrétienne est le fondement et le titre de l'égalité

de tous ceux qui sont les baptisés dans le Christ, de tous les membres du Peuple de Dieu,

comme le rappelle Lumen gentium 32 : "Commune est la dignité des membres du fait de la

régénération dans le Christ; commune la grâce d'adoption filiale ; commune la vocation à la

perfection ; il n'y a qu'un salut, une espérance, une charité sans division." En vertu de cette

dignité baptismale commune, le fidèle laïc est co-responsable, avec tous les ministres

ordonnés et avec les religieux et les religieuses, de la mission de l'Eglise."

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%