La Sculpture du vivant (Le suicide cellulaire ou la mort créatrice

La Sculpture du vivant

(Le suicide cellulaire ou la mort créatrice)

Jean-Claude Ameisen (éd. du Seuil – 1999)

Introduction Une invitation au voyage

Univers, 15 milliards d’années – Vie sur Terre, 4 milliards d’années

Depuis quatre milliards d’années, la Terre emporte à travers l’espace et le temps le foisonnement

changeant des innombrables engendrements du vivant. Et chacune des incarnations de ce que

Charles Darwin a nommé la diversité « sans fin des formes les plus belles et les plus

merveilleuses » a été composée et recomposée, depuis l’origine, à partir des mêmes éléments,

invisibles à l’œil nu (p.9)

Un oiseau, un arbre, un être humain, un papillon, une fleur, une colonie de bactéries ou de levures,

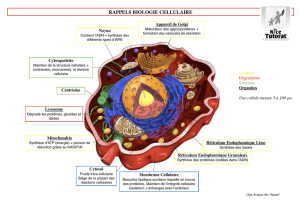

sont, tous constitués de cellules : les plus petites entités vivantes, microscopiques, capables de

puiser leurs ressources dans l’environnement et de se reproduire en se dédoublant (p.9)

« Nous sommes tous, au-delà de nos différences superficielles, […] un paysage pointilliste

composés de minuscules êtres vivants » Lynn Margulis, biologiste (p.9)

Les bactéries (forme la plus simple des cellules vivantes) sont toujours présentes parmi nous, et

leur nombre dépasse le nombre des animaux et des plantent qui peuplent aujourd’hui notre

planète. Les organismes unicellulaires règnent sur la Terre depuis des temps immémoriaux. Ils

l’ont colonisée, façonnée, modifiée. Ils ont empli l’air de l’oxygène qui nous permet de respirer

(comment ?) (p.11)

L’histoire du vivant est une succession, imprévisible, d’accidents étranges, terribles ou

merveilleux. (p.11)

Le dédoublement des cellules / Depuis la naissance des premiers animaux et des premières plantes

dont le corps est composé de plusieurs cellules, se répète un événement à la fois familier et

mystérieux. Une cellule unique – une cellule œuf – donne naissance à un univers entiers. (p.12)

A l’inverse des êtres unicellulaires, l’homme ne se dédouble pas mais crée à deux un nouvel être.

En dissociant irréductiblement l’individu de sa descendance, l’évolution nous a ancrés dans la

diversité et dans la mort. De la conception à la naissance, de l’enfance à l’âge adulte et de la

vieillesse à la mort, se construit puis se défait notre univers singulier et éphémère (p.12)

Pour le biologiste, la part de chacun d’entre nous qui croise au plus près des rives de l’éternité, ce

sont les cellules et leur gêne qui abandonnent nos corps pour en construire d’autres, voyageant de

génération en génération à travers le temps. Mais pour le médecin, la part d’avenir qu’il essaie de

préserver est toute entière la vie fugace de l’individu. La mort en est la fin, l’anéantissement,

l’ennemie. (p.13)

Le suicide cellulaire / Chacune de nos cellules possède tout au long de son existence le pouvoir à

tout moment de s’autodétruire en quelques heures. Et la survie de l’ensemble des cellules qui nous

composent – notre propre survie – dépend de leur capacité à trouver dans l’environnement de

notre corps les signaux qui leur permettent de réprimer, jour après jour, le déclanchement de leur

suicide. Nous sommes des sociétés cellulaires dont chacune des composantes vit « en sursis », et

dont aucune ne peut survivre seule. Le destin de chacune de nos cellules dépend en permanence de

la qualité des liens provisoires qu’elle est capable de tisser avec son environnement. Et c’est sur

cette interdépendance dépourvue d’alternative qu’est scellée notre existence et fondée notre

pérennité. Pour chacune de nos cellules, vivre, c’est avoir réussi à empêcher, pour un temps,

le suicide. Et d’une manière troublante, contre intuitive, paradoxale, un événement positif – la vie

– naît d’un événement négatif – l’autodestruction (p.13)

Le suicide cellulaire apparaît profondément ancré, depuis longtemps, au cœur du vivant. Et se

révèle une vision radicalement nouvelle de ses origines, sans rapport aucun avec l’ »utilité », le

« rôle » et la « fonction » qu’il nous semble exercer dans nos corps (p.15)

Et c’est en acceptant de regarder la mort en face, au lieu de l’occulter, en tentant de comprendre et

d’apprivoiser les mécanismes qui la régissent, au lieu de simplement tenter de leur résister, que

nous pourrons probablement un jour acquérir le pouvoir de nous reconstruire et de nous pérenniser

et de franchir les frontières « naturelles » de notre jeunesse et de notre longévité (p.16)

Fondée sur des modalités de combats et d’interdépendance qui se traduisent en termes de vie et de

mort, bâtie sur la précarité, le sursis et la disparition »avant l’heure », l’évolution du vivant, depuis

quatre milliards d’années, constitue un merveilleux modèle de construction de la complexité. Mais

elle nous dévoile aussi le prix de sa splendide efficacité : une indifférence aveugle et absolue au

devenir, à la liberté et à la souffrance de chacune de ses composantes. C’est dans la tentation de

prendre exemple – dans la fascination pour une forme de « loi naturelle » propre à fonder ou à

justifier le fonctionnement de nos sociétés – que naissent les dérives, les pièges et les dangers de la

sociobiologie. S’il est une contribution que les sciences du vivant doivent apporter à l’élaboration

de nos sociétés, c’est de stimuler la réflexion éthique, non de s’y substituer ; et de nous révéler le

récit tumultueux de nos origines, non pour nous y enfermer, mais pour nous permettre d’inventer,

de choisir et de bâtir librement notre avenir dans le respect de l’altérité. (p.17, 18)

I – La mort au cœur du vivant

1- la sculpture de l’embryon

Au moment où commence véritablement notre existence, nous sommes chacun, tout entier,

contenus dans une cellule. Et de cette cellule unique naît, soudain, un univers en expansion. (p.21)

De la fusion, dans le corps de notre mère, d’un spermatozoïde et d’un ovule résulte notre

conception, la naissance d’une cellule nouvelle, hybride, la cellule-œuf. La cellule-œuf se déplace

en tournant sur elle-même, se divisant une première fois, plus de vingt-quatre heures après la

fécondation, pour donner naissance à deux cellules. Puis chaque cellule va se diviser à son tour en

deux cellules. Les descendants successifs de la cellule-œuf, dont le nombre augmente sans cesse,

demeurent au contact les uns des autres, formant une petite sphère protégée par une fine pellicule

translucide. Une semaine après la fécondation, le petit amas de cellule s’immobilise, continuant à

donner naissance à de nouveau descendants.

Ces toutes premières étapes ont produit des cellules apparemment identiques, un peuple de

doubles. Mais à cette phase d’expansion spectaculaire est rapidement venu s’ajouter un autre

phénomène : la création de la diversité. (p.21,22)

Les cellules se transforment et deviennent autres. Un des mécanismes fondamentaux qui

permettent la construction d’un embryon à partir des descendants d’une cellule-œuf unique est la

diversification – la différenciation – des cellules filles. Des cellules initialement identiques vont

d’abord se transformer en deux, puis en quatre grandes familles distinctes, dotées de propriétés

nouvelles. Puis, comme les arborescence d’un buisson en train de grandir, les premières branches

donneront naissance à des branches nouvelles, qui donneront naissance, à leur tour, à de nouveaux

rameaux, aboutissant à l’apparition de plus d’une centaine de familles de cellules différentes.

(p.22)

L’extraordinaire diversité des formes, des activités, des fonctions et des potentialités des cellules

qui composent notre corps est déterminée par les interactions entre les outils – les protéines – que

nos cellules fabriquent continuellement à partir des informations contenues dans nos gènes. (p.23)

Les gènes sont comme de longues suites de lettres qui s’agencent en mots, s’enchaînent en phrases

et forment des livres. La bibliothèque de nos gènes est constituée de plus de cent mille livres, tous

différents, et chacun présent en double exemplaire, l’un provenant de notre père, l’autre de notre

mère, deux variations sur un même thème, comme deux éditions différentes, annotées et révisées,

d’un même livre. Le langage dans lequel sont écrits les livres de nos gènes est commun à

l’ensemble de l’univers du vivant, des bactéries aux oiseaux, des fleurs aux poissons, et des souris

à l’homme. Seule change, dans chacune des espèces, la nature du texte. Le vocabulaire de ce

langage universel comporte soixante-quatre mots, chacun formé d’une suite de trois lettres, à partir

d’un alphabet d’une simplicité extrême qui se réduit à quatre lettre. Cet alphabet a une nature

concrète : chaque lettre est une molécule. La bibliothèque des livres de nos gènes se déploie ainsi

le long d’un enchainement de plusieurs milliards de lettres, qui constituent un immense filament

d’ADN (l’acide désoxyribonucléique). Ce filament de plus d’un mètre de long, replié et enroulé

sur lui-même comme une pelote, est condensé dans nos chromosomes et contenu tout entier dans

une sphère microscopique – le noyau – entourée d’une enveloppe qui la sépare du cytoplasme – le

corps – de chacune de nos cellules. (p.23,24)

Mais les gènes ne peuvent quitter le noyau et les protéines sont fabriquées dans le cytoplasme. Les

cellules construisent les protéines à partir d’une copie mobile et éphémère d’un gène (…) qui

voyage du noyau vers le cytoplasme. Et chaque protéine est elle-même l’équivalent d’une

traduction de ce livre dans un autre langage, une longue suite de lettres – de molécules – les acides

aminés, dont il existe vingt exemplaires différents – assemblées à partir des informations

contenues dans la copie d’un gène. (p.24)

Les véritables acteurs de la vie cellulaires sont les protéines (p.24)

Mais tenter d’attribuer à une protéine donnée une activité univoque – une propriété intrinsèque –

correspond à une illusion. Son activité, en effet, et sa pérennité, dépendent de son environnement,

de la collectivité des autres protéines qui l’entourent, du ballet préexistant dans lequel elle va

s’intégrer. Et c’est l’ensemble – la collectivité – des protéines que produit une cellule qui

détermine, à un moment donné, ses caractéristiques, ses potentialités particulières et son

appartenance à l’une des cent familles cellulaires qui nous composent. (p.24, 25)

La différence entre deux cellules qui appartient à deux familles distincte de notre corps, comme

une cellule du cerveau et une cellule du foie, une cellule du poumon et une cellule de la peau, est

due au fait que chaque famille de cellules consulte des informations génétiques différentes

fabrique donc des protéines différentes. Aucune cellule ne peut lire et utiliser la totalité des

informations génétiques contenues dans la bibliothèque des gènes commune à toutes les cellules

de notre corps. Dans chaque cellule, la bibliothèque originelle est toujours présente, mais la

plupart des livres sont devenus inaccessibles. Ainsi, le développement d’un embryon dépend de la

capacité des descendants de la cellule-œuf à subdiviser la bibliothèque originelle en plusieurs

sous-bibliothèques distinctes et à ne permettre à chaque famille cellulaire de ne lire qu’une partie

des livres qu’elle contient. (p.25)

/ la différenciation Dans d’autres espèces encore, l’assymétrie naît plus tard au cours du

développement de l’embryon. Une fois que l’ovule a été fécondé, la cellule-œuf commence à se

dédoubler, donnant naissance à des cellules-filles identiques, qui à leur tour se dédoublent. Mais

ces cellules-filles identiques, n’occupent pas dans la petite sphère de cellules agglomérées les unes

aux autres la même position dans l’espace : certaines sont situées, par hasard, en haut, au milieu

ou en bas. Chacune des cellules-filles, identiques, fabrique et libère les mêmes protéines, dont

certaines agissent sur les cellules voisines comme des signaux. La pesanteur fait descendre ces

signaux. Il y en a un peu autour des cellules du sommet et beaucoup autour des cellules de la base.

Une quantité faible de signal entraine le verrouillage de certains gènes ; une quantité plus forte

entraine le verrouillage d’autres gènes. Dans l’amas composé de cellules initialement identiques,

ce sont la pesanteur et le hasard qui ont brisé la symétrie et fait naître la diversité. (p.27)

Et nous pouvons nous construire et nous pérenniser, en tant qu’individus, que parce que nos

cellules deviennent autres. De la diversité naît la complémentarité ; de la complémentarité,

l’interdépendance et de l’interdépendance, la complexité. Des familles cellulaires différentes se

regroupent dans des régions distinctes, qui se côtoient, découpant la société cellulaire en de grands

territoires. Emerge l’ébauche d’un corps constitué de régions, de pôles, de frontières – un haut et

un bas, un avant et un arrière, une droite et une gauche. Des cellules se déplacent, voyagent d’un

territoire à l’autre, acquiert au contact d’autres cellules des propriétés nouvelles. (p.28)

Ainsi, la métamorphose d’une cellule-œuf en embryon implique trois grands phénomènes

complémentaires : la division ou le dédoublement cellulaires, qui donnent naissance à la

multitude ; la différenciation cellulaire, qui crée l’assymétrie, la diversité, la régionalisation et la

complémentarité ; et la migration – le déplacement des cellules à travers le corps – qui permet de

répartir et de recomposer dans l’espace cette diversité. Mais à ces trois phénomènes s’en ajoute un

autre, étrange, et apparemment paradoxal. (p.28)

Les cellules qui composent les tissus et les organes de l’embryon sont le siège de phénomènes de

mort cataclysmiques et massifs. (p.29)

C’est, il y a près de cent cinquante ans, lorsque l’usage des microscopes a commencé à se

répandre, que s’est imposé la théorie proposée par le botaniste Matthias Schleiden et par le

zoologiste Théodor Schwann selon laquelle tous les corps vivants sont constitués de cellules, et

l’idée que chaque cellule ne peut avoir pour origine qu’une autre cellule (…) Et c’est de cette

période que fut observée pour la première fois l’existence de phénomènes de mort cellulaire au

cours du développement de l’embryon. (p.29)

Près d’un siècle plus tard, en 1966, l’embryologiste John Saunders commençait une très belle

synthèse sur ses travaux et les connaissances de son époques, intitulée La Mort dans les systèmes

embryonnaires, par ces mots : « C’est avec inconfort que l’on se confronte à l’idée que la mort

cellulaire fait partie du développement de l’embryon ; car pourquoi un embryon se projetant vers

un devenir chaque jour incertain devrait-il dilapider dans la mort les ressources d’énergie et

d’information qu’il a laborieusement acquises à partir d’un état initialement moins ordonné ? Et

pourtant… » (p.30)

La déconstruction du corps à mesure qu’il se construit, est une des composantes essentielles de

l’élaboration de la complexité. (p.30)

Le premier rôle reconnu à la mort cellulaire fut celui d’un outil permettant à l’embryon d’élaborer

sa forme en devenir, par un procédé d’élimination qui s’apparente à la sculpture. (p.30)

Si la sculpture de la forme extérieure représentait la manifestation la plus évidente de la mort

cellulaire, il allait progressivement apparaître qu’elle n’en était pas la seule, ni la plus importante.

A chaque étape du développement, la mort cellulaire sculpte aussi la forme intérieure de

l’embryon. Quelques jours après la fécondation, au stade où nous ne sommes encore constitués

que d’une petite boule d’environ une centaine de cellules – entourée de la couche superficielle des

trophoblastes qui vont s’ancrer dans le corps de notre mère -, la mort fait brutalement disparaître la

plupart des cellules qui occupent le centre, créant soudain un espace vide à l’intérieur de la sphère.

Cette cavité permet la migration, le voyage de la périphérie vers le centre, de cellules qui vont se

transformer à distance de leurs voisines, donnant naissance à de nouvelles familles cellulaires,

organisant dans l’espace l’architecture première du corps de l’embryon à venir. (p.31)

L’embryon se développe sous forme de modules qui s’élaborent de manière indépendante, puis se

rejoignent et s’emboitent. Sculpteur qui donne la forme à la matière, la mort joue aussi un rôle

d’architecte. (p.32) [en créant puis détruisant des formes intermédiaires notamment]

Nous portons à la fois le vestige de nos ancêtres et le témoignage du travail, des variations

aléatoires, qui ont été effectuées sur ce passé. (p.33)

Si la mort cellulaire joue un rôle essentiel dans les étapes qui nous permettent, en neuf mois, de

nous développer en tant qu’individus, elle a aussi, sans doute, joué un rôle essentiel dans les étapes

qui ont permis, au cours de la longue évolution du vivant, les métamorphoses successives des

espèces qui nous ont donné naissance. (p.34)

Ainsi, la mort permet de construire, mais aussi d’effacer. Et l’embryon fait disparaître à la fois une

partie des structures architecturales qu’il a utilisées pour élaborer sa forme, et une partie des traces

de la longue généalogie qui a donné naissance à l’espèce à laquelle il appartient. (p.34)

Parce qu’ils jouent un rôle central dans la construction de l’embryon, les phénomènes de mort

cellulaire ont commencé, à partir du milieu du XXème siècle, à être considérés comme partie

intégrante du plan de construction, du « programme » de développement normal de l’embryon, au

même titre que les phénomènes de dédoublement, de différenciation et de migration cellulaire. En

1963, Richard Lockshin, dans la thèse de doctorat de biologie qu’il présente à l’université Harvard

sur ses travaux décrivant la métamorphose du ver à soie, utilise pour la première fois le terme de

« mort cellulaire programmée ». (p.35)

2 - De la sentence à l’exécution

A la fin des années cinquante, l’étude de la métamorphose des insectes et des batraciens avait

révélé que la mort cellulaire pouvait être déclenchée par des signaux – des hormones – émis à

distance et voyageant à travers le corps. (p.36)

Qu’on modifie artificiellement ces signaux, et les cellules survivent, entrainant la persistance des

tissus et des organes qu’elles composent. (p.36)

Ainsi apparaît l’idée que ce qui est »programmé » au cours du développement n’est pas la

prédétermination du destin individuel de chaque cellule, mais la propension d’une population

cellulaire à mourir, à un endroit et à un moment précis, en réponse à un signal donné. (p.36)

Les cellules qui vont mourir ne disparaissent pas en raison d’une incapacité fondamentale à

survivre. Si l’horloge de la mort cellulaire indique le moment de la mort à venir, la sentence de

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

1

/

54

100%