Maladie de Huntington

1

Maladie de Huntington

Compte rendu de la conférence du Dr. Peschanski

Semaine du Cerveau, 14 mars 2005

Fabrice Chatain, élève à l'annexe Georges Dumas du lycée Champollion

2

Sommaire

Introduction

A – Description de la maladie

1. Présentation de la maladie de Huntington

2. Comment se manifeste la maladie ?

Exercice de type bac …

B – Une tentative de traitement : la greffe de cellules souches neurales

1. Présentation

2. Les limites

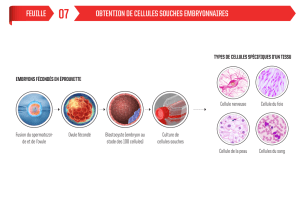

C – La greffe de cellules souches embryonnaires

1. Présentation

2. Où en est la recherche aujourd’hui ?

Conclusion

Introduction

Le Docteur Marc Peschanski, spécialiste de la maladie de Huntington et Directeur de

recherche INSERM à Paris, a donné, lundi 14 mars 2005 au CRDP de Grenoble, dans le cadre

de la 7ème semaine internationale du Cerveau, une conférence sur les différents moyens de

traiter la maladie de Huntington. Le Docteur Peschanski a tout d’abord tenté de traiter cette

maladie par la greffe de cellules souches neurales de fœtus dans le cerveau de patients

atteints, mais il a précisé lors de cette conférence les limites de cette méthode. Il a ensuite

évoqué un autre type de traitement possible, la greffe de cellules souches embryonnaires.

Précisons qu’il est le seul en France à être autorisé à travailler sur des cellules souches

embryonnaires et ce depuis le 16 février 2005, contrairement aux Etats-Unis où l’on

expérimente les cellules souches embryonnaires depuis environ 10 ans ! Ce retard est

principalement dû à l’adoption, en France, de lois bioéthiques en 1993, qui interdisaient alors

tous travaux sur les cellules souches embryonnaires. En effet les progrès récents des sciences

et techniques dans le domaine de la procréation et du génie génétique ont soulevé des

questions éthiques en France, Le Dr Peschanski s’est donc parfois inspiré des résultats des

travaux américains en matière de cellules souches embryonnaires lors de cette conférence.

Nous nous proposons de réaliser une synthèse de cette conférence en tentant de soulever les

difficultés ainsi que les espoirs de traitement de la maladie de Huntington que le Docteur

Peschanski a lui-même évoqués lors de la conférence.

Pour cela nous allons tout d’abord procéder à la description de ce qu’est la maladie de

Huntington et de ce qu’elle entraîne chez un patient atteint ; dans un second temps nous

expliquerons en quoi consiste la greffe de cellules neurales que le Docteur. Peschanski a lui-

même expérimentée et nous en montrerons ensuite les limites ; pour terminer nous tenterons

de décrire un nouveau type de greffe plus prometteur, la greffe de cellules embryonnaires, et

nous préciserons alors les limites de cette technique qui sont cette fois-ci plus encourageantes.

3

A - Description de la maladie

1. Présentation de la maladie de Huntington :

La maladie, ou chorée de Huntington est une maladie d’origine génétique, qui se transmet de

manière autant chez l’homme que chez la femme et de génération en génération. Elle

symbolise l’idée même de la perte du contrôle de soi. On estime qu’il y a 300 ans la maladie

de Huntington faisait déjà des ravages, puisque l’on a découvert que certains patients ont une

descendance directe avec des femmes ayant vécu dans le fameux village de Salem et ayant

été considérées comme étant des sorcières. On sait aujourd’hui que ces femmes n’étaient

évidement pas des sorcières mais qu’elles avaient simplement perdu le contrôle d’elles

mêmes

On considère qu’une personne sur 30 000 est touchée par la maladie, soit un peu plus de

2 000 personnes atteintes en France. La maladie apparaît le plus souvent à l’âge adulte, c'est-

à-dire en moyenne à 35 ans, cela ne l’empêchant pas de s’exprimer parfois de manière

tardive ou même précoce. Une fois atteints les patients vivent en moyenne guère plus d’une

vingtaine d’années et deviennent alors rapidement dépendants du fait des conséquences que

cette maladie entraîne.

2. Comment se manifeste la maladie ?

Au niveau de l’organisme :

Les personnes atteintes de la maladie présentent des symptômes d’ordre phénotypique, (c'est-

à-dire au niveau de l’organisme) quelques années après le début de la maladie. Les malades

ont des mouvements choréiques typiques, autrement dit des mouvements involontaires,

imprévisibles, illogiques, brefs, irréguliers, arythmiques, assez stéréotypés et de grande

amplitude. Les malades donnent l’impression de danser, d’où l’appellation : « chorée de

Huntington » (chorégraphie). C’est une maladie très stigmatisante et qui a pour conséquences

des troubles de l’équilibre importants. Lorsque la maladie est avancée, la marche est

inenvisageable.

Au niveau psychique :

La maladie s’associe progressivement à d’autres signes d’ordre neuropsychiatriques. Les

malades présentent des troubles caractériels, touchant l’humeur et la personnalité. Ils sont

souvent dépressifs et caractériels car ils connaissent l’issue de leur maladie étant donné que

leurs parents ont contracté la même maladie. Précisons enfin qu’il existe un fort taux de

suicide parmi les personnes atteintes de la maladie de Huntington.

4

Au niveau organique :

La maladie agit de manière dégénérative sur les cellules du système nerveux central. Cela se

traduit par une perte neuronale (des neurones) dans des zones cérébrales précises, notamment

le striatum (putamen). Il s’agit de la zone vide dans la coupe du cerveau ci-dessous :

Il est à noter que l’avancée de la maladie détruit peu à peu les ventricules internes du

striatum. Cette même zone est le relais essentiel des informations que le cerveau traite. La

maladie agit donc comme un coupe-circuit dans un relais électrique et va provoquer

l’interruption des messages nerveux. Ainsi, de nombreux troubles d’ordre cognitif

apparaissent tout au long de l’évolution de la maladie.

Au niveau moléculaire :

La dégénérescence des cellules nerveuses est due à un désordre moléculaire.

Le gène responsable de la maladie de Huntington a été découvert en 1993. On ne connaît pas

encore clairement comment il provoque la maladie mais on sait qu'il produit une protéine

appelée "huntingtine". Le gène responsable de la maladie de Huntington a une région dans

laquelle une séquence de trois bases (triplets CAG) est répétée de nombreuses fois. Le triplet

CAG code la glutamine. Normalement, ce triplet est répété 6 à 31 fois. On sait qu’au-delà de

35 répétitions la maladie sera contractée, mais chez les plupart des malades, on observe

beaucoup plus de répétitions de ce même triplet (chez les personnes atteintes de la maladie de

Huntington, le triplet est répété 36 à 121 fois).

Au niveau chromosomique (ADN) :

Pour cette partie, on propose un exercice de type baccalauréat, spécialité :

On a localisé le gène qui code la molécule huntingtine sur le bras court du chromosome 4.

L’allèle responsable de la maladie d’Huntington est dominant, c'est-à-dire qu’il prévaut sur

l’allèle non morbide (qui n’entraîne pas la maladie).

Montrez que l’arbre généalogique du document 1 permet de valider les modalités de

la transmission de cette maladie exposées ci-dessus, puis indiquez dans lequel des

deux cas proposés (fœtus 5 et 5’) on peut envisager une interruption de grossesse.

(exercice proposé par Jean-Pierre Pally, professeur à l'annexe Georges Dumas du lycée Champollion)

5

Document 1 :

Remarque :

? signifie que l’on ne sait pas si le sujet est atteint par la maladie (archives familiales

insuffisantes, mort accidentelle des individus, jeunesse de certains d’entre eux).

Document 2 :

Une interruption de grossesse peut se justifier par le risque évalué, pour le fœtus, de porter

l’allèle responsable de cette maladie. Cette évaluation peut se faire par la méthode des

marqueurs génétiques. Il existe à proximité du locus du gène une portion d’ADN qui peut

exister sous 4 formes allèliques notées A, B, C et D, et que l’on peut facilement révéler lors

d'un test génétique. Il est parfois possible d’associer une des 4 formes alléliques à l’allèle

responsable de cette maladie ; cette forme est alors un marqueur génétique, car posséder cette

forme allèlique revient à posséder l’allèle responsable de la maladie situé à proximité.

On utilise cette méthode dans deux familles, présentées dans les documents suivants :

(Voir corrigé en fin d’exposé)

6

6

7

7

1

/

7

100%