II-Optimisation des anticorps thérapeutiques

Cibles et mécanismes d’action des anticorps thérapeutiques

et protéines de fusion

Hervé Watier

Jean-Michel Bidart, Olivier Lambotte, Hélène Moins-Tesserenc, Gilles Thibault,

I-Introduction ______________________________________________________________ 2

II-Optimisation des anticorps thérapeutiques ____________________________________ 2

III-Anticorps thérapeutiques neutralisants _______________________________________ 3

IV-Anticorps thérapeutiques antagonistes _______________________________________ 4

V-Anticorps thérapeutiques cytolytiques ________________________________________ 5

VI-Biomédicaments anti-TNF __________________________________________________ 7

I-Introduction

Dès 1891, l’emploi de sérum de chevaux immunisés a permis de développer l’utilisation

thérapeutique de ce qu’on ignorait encore être des anticorps. A cette époque commence la

sérothérapie anti-diphtérique, suivie, entre autres, de la sérothérapie anti-tétanique, anti-

pesteuse ou anti-méningococcique. La purification de la fraction immunoglobulinique permet

ensuite d’améliorer la tolérance de ces produits. Par la suite des fractionnements encore

plus précis ont été effectués, allant parfois jusqu’à la production de fragments Fab et F(ab)’2

à partir de sérum ou de plasma, et dès que possible le recours à des plasmas humains a été

développé. Ces préparations provenant d’individus (animaux ou humains) immunisés,

contiennent des anticorps de nombreuses spécificités. On parle de préparations d’anticorps

polyclonaux.

Dans les années 1970, Georges Kohler et César Milstein ont découvert la possibilité

d’immortaliser et de faire proliférer des clones de cellules produisant chacun un seul type

d’anticorps. Ces anticorps dits monoclonaux reconnaissent un seul épitope et leur

préparation utilise la technologie des hybridomes. Cette technologie, d’abord développée

chez la souris, a ensuite permis, grâce au génie génétique, de produire des anticorps

monoclonaux humanisés puis humains. Ces progrès ont révolutionné ce domaine

thérapeutique à partir de la fin des années 1990.

On parle pour ces anticorps, ainsi que pour les molécules apparentées appelées protéines

de fusion à Fc, de biomédicaments.

II-Optimisation des anticorps thérapeutiques

Les immunoglobulines sont des protéines, donc potentiellement immunogènes. Toute

administration de protéine thérapeutique comporte ainsi un risque d’immunogénicité. Celle-ci

dépend du biomédicament lui-même selon le degré de divergence épitopique entre la

protéine injectée et les protéines endogènes. Les conditions d’administration et le statut

immunitaire du patient influent également sur ce paramètre. La survenue d’anticorps anti-

biomédicament peut entraîner une diminution de son efficacité, par neutralisation et/ou

accélération de sa clairance. Par ailleurs, des réactions immunitaires indésirables peuvent

survenir. Il peut s’agir d’anaphylaxie (hypersensibilité de type I) ou de maladie sérique

(hypersensibilité de type III).

L’efficacité et la tolérance de la sérothérapie ont dans un premier temps été améliorées par

le remplacement des sérums de cheval par des préparations polyclonales issues de

volontaires vaccinés ou de convalescents.

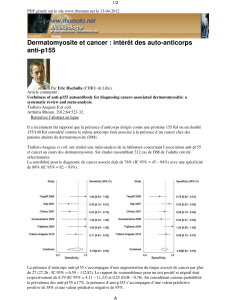

L’échec relatif des anticorps monoclonaux thérapeutiques murins, dans les années 1980, lié

à leur immunogénicité, a ensuite poussé au développement d’anticorps monoclonaux rendus

plus humains grâce au génie génétique. Les différentes étapes de cette humanisation ont

conduit au remplacement progressif de la quasi-totalité des chaînes d’immunoglobulines

monoclonales murines par des structures humaines réduisant considérablement le potentiel

immunogène de ces biomédicaments. Les suffixes momab, ximab, mumab, zumab retracent

les progrès effectués dans la production respectivement d'anticorps monoclonaux murins,

chimériques, humanisés puis humains (Figure 1). A chaque progrès, la diminution de

l'immunogénicité de ces biomédicaments a augmenté leur durée d'action et leur efficacité in

vivo.

Cependant, quel que soit le degré d’humanisation, et même si l’anticorps dérive de gènes

d’immunoglobulines humains, l’idiotype reste issu d’une recombinaison génétique unique et

garde un certain potentiel d’immunogénicité. Autrement dit, tout anticorps humain reste

immunogène, ne serait-ce que par son idiotype.

Par ailleurs, dès l’utilisation d’anticorps monoclonaux murins modifiés pour posséder une

portion Fchumaine, la diminution de l’immunogénicité a été accompagnée de nouvelles

propriétés de ces biomédicaments. En effet, cette portion Fc entraîne une augmentation de

la demi-vie de l’anticorps par liaison aux récepteurs FcRn, et le recrutement d’effecteurs de

l’immunité par liaison au C1q et/ou aux récepteurs FcR des cellules cytotoxiques ou

phagocytaires. Ces propriétés pharmacologiques intéressantes sont également exploitées

dans toutes les protéines de fusion comportant un Fc humain. A noter que les médicaments

de ce type se terminent par le suffixe cept.

III-Anticorps thérapeutiques neutralisants

Si l’anticorps se lie à l’antigène avec suffisamment d’affinité et que l’épitope reconnu

concerne un site critique dans la fonction de l’antigène-cible, l’anticorps exerce une action de

neutralisation. Cette neutralisation concerne des cibles antigéniques solubles, comme des

toxines ou des cytokines, ou des virus ou des récepteurs de virus. Le biomédicament

empêche alors l’interaction entre ces molécules ou ces virus et leur cible cellulaire.

Les immunoglobulines anti-tétaniques, qui sont des IgG humaines polyclonales sont encore

largement utilisées pour la neutralisation de ces toxines microbiennes. Il existe également

une IgG1 monoclonale anti-toxine du bacille du charbon qui pourrait être utile en cas

d’attaque bioterroriste (raxibacumab).

En ce qui concerne la prévention des infections virales, il existe des préparations

polyclonales d’IgG humaines à teneur garantie en anticorps neutralisants anti-hépatite B ou

en anticorps anti-virus de la varicelle. Un anticorps monoclonal neutralisant, le palivizumab,

est dirigé contre la protéine F du virus respiratoire syncytial. Ces anticorps ont une visée

prophylactique, et il est donc important qu’ils aient une demi-vie longue, ce qui explique qu’il

s’agisse d’IgG entières.

L’activité de neutralisation des anticorps peut également être utilisée en situation d’urgence

comme antidote dans le cas d’envenimations, ou de surdosages en médicaments comme les

digitaliques. Ce sont des préparations polyclonales animales (cheval, mouton), fractionnées

et utilisées sous la forme de fragments Fab ou F(ab’)2 d’IgG.

Des anticorps monoclonaux ciblant et neutralisant des autoantigènes ont aussi été

développés. Un bon exemple est celui des anticorps dirigés contre le VEGF (Vascular

Endothelial Growth Factor). Ce sont des IgG1 entières monoclonales dans le bévacizumab

utilisé en cancérologie, tandis que le ranibizumab, utilisé en injections vitréennes dans la

dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), est un fragment Fab. D’autres anticorps

monoclonaux recombinants neutralisant des cibles solubles sont actuellement utilisés

(Tableau 1).

IV-Anticorps thérapeutiques antagonistes

Cibler spécifiquement un récepteur membranaire, et bloquer la liaison de son ou de ses

ligands ou son fonctionnement, n’est devenu réellement possible qu’avec les anticorps

monoclonaux. Plusieurs biomédicaments ont reçu une autorisation de mise sur le marché et

sont utilisés en thérapeutique. Ils peuvent être regroupés en anticorps anti-récepteurs de

cytokines et anti-récepteurs de facteurs de croissance, anticorps anti-intégrines (molécules

d’adhésion, cf livre L2) et biomédicaments interférant avec les synapses immunologiques.

Il y a six anticorps anti-récepteurs de cytokines ou anti-récepteurs de facteurs de

croissance:

- deux anticorps IgG1 dirigés contre la chaîne de l’IL-2R (CD25), le basiliximab et le

daclizumab. Ces anticorps inhibent la prolifération lymphocytaire T et sont utilisés

comme immunosuppresseurs en transplantation

- une IgG1 dirigée contre la chaîne du récepteur de l’IL-6, le tocilizumab, limite les

phénomènes inflammatoires et est indiquée notamment dans la polyarthrite

rhumatoïde

- deux anticorps contre le récepteur de l’Epidermal Growth Factor (EGFR), une IgG1

(cétuximab) et une IgG2 (panitumumab) bloquent la croissance tumorale et sont

indiqués dans le traitement des adénocarcinomes coliques et, pour, le cétuximab,

des carcinomes épidermoïdes de la sphère ORL. Comme ils perturbent aussi la

physiologie de l’épiderme, ils entraînent des effets indésirables cutanés

- une IgG1 dirigée contre le récepteur HER-2 (erbB2), le trastuzumab, est indiqué dans

le traitement des tumeurs du sein et de l’estomac surexprimant cet oncogène.

On recense trois anticorps anti-intégrines:

- l’abciximab, un fragment Fab d’IgG1 anti-gpIIbIIIa (intégrine plaquettaire) qui bloque

l’agrégation plaquettaire et qui est utilisé ponctuellement dans les syndromes

coronariens aigus

- l’éfalizumab, une IgG1 anti-LFA-1 (anti-CD11a), qui bloque le trafic transendothélial

des lymphocytes T et réduit les infiltrats inflammatoires. Initialement indiqué dans le

psoriasis, il a été retiré du marché du fait de risques infectieux trop élevés

(leucoencéphalopathie multifocale progressive à virus JC)

- le natalizumab, une IgG4 anti-VLA-4 (CD49d), bloquant également le trafic

lymphocytaire, est indiqué dans la sclérose en plaques. Il comporte les mêmes

risques que l’éfalizumab mais le rapport bénéfice/risque élevé justifie sa prescription.

Enfin, quatre biomédicaments interférent avec les synapses immunologiques:

- l’alefacept est une protéine de fusion entre l’ectodomaine de LFA-3 (CD58) et le Fc

d’une IgG1. En se liant au CD2 des lymphocytes T, l’alefacept empêche l’interaction

CD2-LFA-3. Il est prescrit aux Etats-Unis (pas en Europe) dans le traitement du

psoriasis.

- l’abatacept est une protéine de fusion entre l’ectodomaine de CTLA4 (CD152), un

antigène lymphocytaire T apparenté à CD28 mais doué de propriétés

immunorégulatrices, et le Fc d’une IgG1. Il se lie aux molécules de costimulation

CD80 et CD86 des cellules présentatrices d’antigène avec une plus forte affinité que

CD28. De ce fait, il bloque le second signal et empêche l’activation des lymphocytes

T. Son activité immunosuppressive est mise à profit dans le traitement de la

polyarthrite rhumatoïde

- l’ipilimumab est à l’inverse une IgG1 anti-CTLA4 qui potentialise les réponses

lymphocytaires T. Il est utilisé dans le mélanome pour doper les réponses

immunitaires contre la tumeur, mais des effets indésirables de type auto-immuns sont

assez fréquemment observés

- le bélimumab est une IgG1 anti-BAFF (B-cell Activating Factor belonging to the TNF

Family ou CD257), une cytokine membranaire exprimée par divers types cellulaires et

activant les lymphocytes B par le biais de récepteurs spécifiques. Bloquant certaines

réponses humorales, le bélimumab est indiqué dans le lupus érythémateux

systémique.

V-Anticorps thérapeutiques cytolytiques

Dès lors qu’un anticorps se fixe sur un antigène membranaire, il peut avoir un effet

cytotoxique pour la cellule cible. Cet effet peut être recherché (effet désiré), comme dans le

cas d’une cible cancéreuse, ou non (effet indésirable). Les fragments Fab sont dépourvus

d’effet cytotoxique, il faut donc qu’un fragment Fc soit présent.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%