Corrigé BAC BLANC février 2009

Corrigé BAC BLANC février 2009

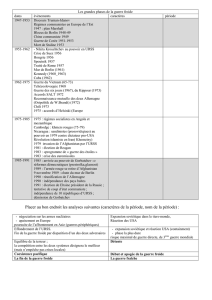

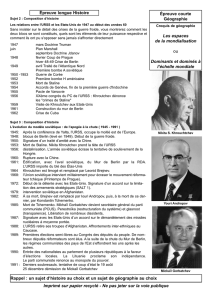

Sujet 1 : L’Allemagne au cœur de la guerre froide des lendemains de la guerre à la réunification

A mesure que la défaite allemande se précise les Alliés évoquent dès la conférence de Téhéran en 1943 le futur

sort de l’Allemagne. L’URSS a libéré la partie orientale du pays tandis que les EU ont libéré la partie

occidentale, les deux armées alliées se rejoignent à Berlin, capitale de l’Allemagne nazie au début de mai 1945.

La capitulation de l’Allemagne et l’effondrement du III ème Reich interviennent le 8 mai 1945 et le pays

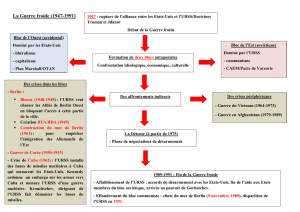

n’existe plus en tant qu’Etat. Les deux Grands, alliés pour vaincre le nazisme s’affrontent indirectement dès

1946 et se lancent dans une compétition multiforme (politique, militaire, économique, …) où alternent des

moments de crise et de détente. L’Allemagne, au cœur de l’Europe est le premier lieu où s’exerce leur rivalité et

elle demeure l’un des principaux des théâtres de la guerre froide qu’ils se livrent.

En quoi l’Allemagne et Berlin sont-elles emblématique de la rivalité des deux superpuissances tout au long de la

guerre froide (1947-1991) ?

De 1945 à 1949 l’Allemagne vaincue subit la partition de son territoire entre les deux blocs hostiles en

formation.

Des années 1950 jusqu’en 1969 chacune des deux Allemagne évolue séparément en empruntant les méthodes et

les objectifs du camp auquel elle appartient.

A partir des années 1970 les deux pays débutent un processus de rapprochement qui aboutit à leur réunification

en 1990.

De 1945 à 1955 : un pays divisé

A) L’Allemagne en 1945 : année zéro

A Yalta (février 1945) alors que l’Allemagne est proche de la défaite, les EU, l’URSS et le RU procèdent à une

division de l’Allemagne et de sa capitale en 4 zones d’occupation.

A Potsdam (juillet-août 1945) l’Allemagne, entre-temps vaincue, a perdu sa souveraineté et les Alliés souhaitent

l’empêcher de nuire à nouveau. Ils précisent les 4 zones d’occupation dans l’attente d’un traité de paix (qui n’a

jamais vu le jour): les Soviétiques au nord-est, les Américains au sud, les Britanniques au nord-ouest et les

Français (zone prélevée sur la zone anglo-saxonne) dans la région rhénane frontalière. Berlin, située dans la zone

soviétique, est également partagée en 4 secteurs.

Les Alliés s’accordent sur la démilitarisation (plus d’armée allemande), la dénazification (on juge à Nuremberg

21 responsables du régime déchu entre novembre 1945 et octobre 1946 ce qui est une des dernières

manifestations de la Grande Alliance) et la décartellisation.

On fixe à 20 Mds de $ le montant des réparations de guerre que l’Allemagne doit payer à l’URSS.

Le territoire allemand est réduit de 25% par rapport à sa superficie de 1937.

Le pays a particulièrement souffert des bombardements alliés, le pays est un champ de ruines, la guerre a

provoqué la mort de 4 M de militaires et de 2 M de civils, soit 8% de la population. La production industrielle

n’est plus que le tiers de ce qu’elle était avant guerre.

20 M d’Allemands n’ont plus de logement, les villes ne sont plus approvisionnées en eau, en gaz, en électricité,

la nourriture manque et les destructions qui affectent la moitié du réseau de transport allemand rend

l’approvisionnement très compliqué. Les colis envoyés par les EU, par l’ONU et par l’Eglise ne suffisent pas à

subvenir aux besoins de la population. L’inflation est galopante.

B) Berlin au cœur de la mise en place d’un monde bipolaire

Dès 1946 des désaccords apparaissent entre Alliés à propos de la question allemande car les Occidentaux ne

veulent pas reproduire les erreurs de 1919 (le « Diktat » imposé à l’Allemagne vaincue lors du traité de

Versailles a provoqué l’exacerbation du nationalisme allemand). Ils préfèrent mettre un terme à la politique de

désindustrialisation et de désarmement décidée à Yalta et à Potsdam. Les Occidentaux veulent une Allemagne

forte, dotée d’une certaine puissance industrielle et militaire, capable de réagir à une éventuelle confrontation

avec l’URSS. Ils craignent qu’une Allemagne appauvrie et humiliée ne bascule dans le communisme (doctrine

Truman). Ils organisent la fusion économique de leurs zones entre 1947 et 1948 (bizone, puis trizone) et la

création d’une monnaie : le Deutschmark, et ils convoquent une assemblée constituante. Les Américains

apportent une aide économique grâce au plan Marshall aux zones occidentales d’occupation en Allemagne

(Staline empêche les territoires qu’il contrôle d’en bénéficier).

Staline perçoit l’attitude des Occidentaux comme le signe d’un renversement d’alliance ce qui renforce sa

volonté de faire de l’Europe centrale et orientale un « glacis protecteur » contre l’Ouest. Les élections libres

prévues à Yalta dans les pays libérés par l’Armée Rouge n’ont pas lieu et l’URSS impose le PC, la

collectivisation des terres, la nationalisation des usines et limite les libertés dans les régions qu’elle occupe.

Staline veut affaiblir durablement l’Allemagne, il procède à des confiscations économiques au titre des

réparations (démontage et transferts d’usines, prélèvements de ressources) et il revendique la totalité de Berlin

dont les zones occidentales représentent une enclave capitaliste dans la zone soviétique.

Le « rideau de fer », évoqué par Churchill dès 1946, passe au cœur de l’Allemagne et sépare la zone occupée par

les Soviétiques des 3 zones occidentales. L’année 1947 confirme la division de l’Europe et de l’Allemagne en 2

zones distinctes, l’une sous domination soviétique, l’autre alliée des EU.

Le 28 juin 1948 Staline bloque tous les accès terrestres et ferroviaires pour empêcher les communications entre

Berlin-Ouest (2 M d’habitants) et le reste de l’Occident. Les Américains réagissent par la mise en place d’un

pont aérien vers Berlin-Ouest et le président Truman est prêt à employer la force si les couloirs aériens ne sont

pas libres. Après un blocus de 11 mois (près de 280 000 vols sur 322 jours) l’épreuve de force prend fin le 12

mai 1949 par le recul des Soviétiques qui n’ont pas réussi à asphyxier Berlin-Ouest, ni à en chasser les

Occidentaux.

Des années 1950 à la fin des années 1960 : deux modèles idéologiques s’affrontent en Allemagne

A) La RFA et Berlin-Ouest, vitrines de l’Occident

La 1ère crise de Berlin a eu pour conséquence la création de deux Etats allemands : la RFA à l’Ouest et la RDA à

l’Est qui évoluent séparément de 1949 à 1990.

Le système politique et économique mis en place en RFA en 1949 est calqué sur le modèle américain.

L’Allemagne de l’Ouest est une démocratie fédérale (capitale Bonn), les Länder disposent d’une grande

autonomie. Le pays élections sont libres, le pluralisme est garanti. Le chef du gouvernement est le chancelier (K.

Adenauer a été le 1er chancelier de la RFA de 1949 à 1963). Il n’est pas directement élu par les citoyens, mais

issu du parti majoritaire aux élections législatives.

La RFA manifeste son intransigeance par la doctrine Hallstein qui prévoit la rupture des relations diplomatiques

avec tout Etat qui reconnaîtrait la RDA (c'est le cas avec la Yougoslavie en 1957).

La RFA reconnaît le capitalisme et l’économie de marché. L’aide américaine (dès 1948 l’Allemagne de l’Ouest a

adhéré à l’OECE pour gérer collectivement les fonds du plan Marshall et elle a bénéficié de 10 % de l’aide) et le

contexte de forte croissance économique permet à l’Allemagne de bénéficier d ‘une période de prospérité et

d’abondance. La reconstruction est plus rapide qu’à l’Est (en 1950 le PIB est le même qu’en 1939). A l’image

des autres pays occidentaux, sa population accède à la société de consommation grâce à la publicité et au crédit.

Berlin-Ouest est une vitrine de l’Occident, c’est une ville universitaire dont la vie culturelle est très développée.

Elle attire de nombreux touristes.

La RFA participe à la construction européenne avec la CECA et devient un des six membres fondateurs du

Marché Commun créé en 1957 à Rome. Elle devient rapidement la 1ère puissance économique de l’Europe.

D’abord destinée à préserver la paix par une union économique très étroite, la construction européenne permet

également à l’Europe occidentale et à la RFA de s’émanciper de la tutelle américaine.

Sur le plan des alliances militaires la RFA est intégrée à l’OTAN en 1954 et environ 300 000 soldats de l’OTAN

ainsi que 50 000 Français y stationnent jusqu’à la fin des années 1980.

B) La RDA , vitrine du modèle socialiste

Les institutions, l’organisation économique et sociale sont identiques au modèle soviétique. La RDA est une

démocratie populaire (capitale Berlin-Est). Le PC est le seul parti autorisé, les libertés sont limitées, la police

politique (la Stasi) exerce une surveillance étroite sur les personnes et réprime toute tentative d’opposition. Les

dirigeants, comme E. Honecker, font l’objet d’un culte de la personnalité.

L’économie est entièrement contrôlée et planifiée. Les moyens de production sont nationalisés, les terres sont

collectivisées. Les travailleurs sont soumis à des normes de production élevées et ont des conditions de vie très

inférieures à celles de la population ouest-allemande. La révolte des ouvriers de Berlin-Est, en juin 1953, qq

semaines après la mort de Staline témoigne d’une volonté de libéralisation politique et d’amélioration sociale,

mais sa répression révèle l’incapacité du modèle soviétique à se réformer et à satisfaire les aspirations des

populations. Dans la division internationale socialiste du travail mise en place par le CAEM ou COMECON en

1949 pour mettre l’économie des démocraties populaires au service de l’URSS, la RDA est spécialisée dans

l’industrie lourde, puis dans l’industrie des biens de consommation (la voiture de marque Trabant utilisée dans

tous les pays du bloc socialiste est fabriquée en RDA). Le pays connaît également une forte croissance

économique, mais le niveau de vie , bien que l’un des meilleurs du bloc soviétique, y est très inférieur à celui de

la RFA. La RDA est le pays de l’Est le plus développé économiquement : 5ème puissance économique d’Europe

en 1970, mais elle ne peut concurrencer la RFA.

La RDA est intégrée au Pacte de Varsovie en 1955 (400 000 Soviétiques sont présents jusqu’en 1990).

C) La 2de crise de Berlin (1961)

En 1958 Khrouchtchev veut restaurer son autorité sur le plan intérieur et extérieur, il menace de donner à la

RDA la pleine souveraineté sur Berlin. Il exige le départ des troupes occidentales dans les six mois et veut faire

de Berlin une « ville libre » démilitarisée, mais se heurte au refus des Occidentaux.

En 1961 Berlin redevient l’épicentre de la confrontation entre les deux blocs. La RDA souhaite que Berlin soit

entièrement rattachée à son autorité. La circulation entre les deux zones de Berlin a permis à 2 M de

ressortissants Est-Allemands de « passer à l’Ouest » depuis 1945 (3,5 M de personnes entre 1945 et 1961). Ce

« vote par les pieds » exprime l’échec du modèle soviétique en même temps que le refus du totalitarisme et de la

pénurie dont souffrent les populations du bloc socialiste. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961 les autorités est-

allemandes, avec l’accord de Moscou édifient un mur sévèrement gardé, séparant Berlin-Ouest de Berlin-Est. Il

symbolise la division de Berlin et de l’Allemagne et indigne les Occidentaux qui le qualifient de « Mur de la

honte ». Cette situation entraîne la séparation tragique de nombreuses familles et la mort de près de 600

personnes qui tentent de le franchir (entre 1961 et 1989 environ 5000 personnes ont réussi à s’évader).

Le président américain Kennedy, en visite à Berlin-Ouest en juin 1963, a manifesté la solidarité des

Occidentaux avec la population par son discours « Ich bin ein Berliner ».

De 1969 à 1990 : rapprochement et réunification

A) L’Ostpolitik de W Brandt

Depuis 1969 le nouveau chancelier de la RFA W. Brandt (maire de Berlin-Ouest de 1957 à 1966), dans un

contexte de détente internationale et de repli américain (Nixon est surtout préoccupé par la guerre du Vietnam),

mène une politique de rapprochement entre la RFA et la RDA. Il obtient un droit de visite des Berlinois de

l’Ouest à l’Est. Il souhaite normaliser les relations avec la RDA qu’il considère au même titre que la RFA

comme une partie de la nation allemande. Il effectue des visites dans plusieurs pays du bloc de l’Est (Pologne où

il se recueille à Varsovie devant le monument à la mémoire de l’insurrection du ghetto juif en 1943), il signe

avec la Pologne et l’URSS des traités de reconnaissance des frontières (ligne Oder-Neisse entre RDA et

Pologne). Ses initiatives le détachent de la tutelle américaine. Il obtient le prix Nobel de la paix en 1971.

En 1972 les deux Allemagnes se reconnaissent mutuellement et entrent ensemble à l’ONU en 1973.

Les accords d'Helsinki en 1975 confirment cette nouvelle situation en Europe.

Au début des années 1980 les deux Allemagne sont à nouveau au cœur des tensions entre EU et Soviétiques qui

y ont installé des missiles nucléaires (SS 20 de l’URSS installés en RDA à partir de 1977 et fusées Pershing

américaines en RDA entre 1981 et 1983). La crise des euromissiles montre le regain des tensions E /O (reprise

de la course aux armements initiée par le président américain Reagan) et rappelle que l’Allemagne est un enjeu

entre Occidentaux et Soviétiques. Les manifestations pacifiques témoignent que la population et le territoire

allemand refusent désormais cette logique bipolaire.

B) La chute du mur de Berlin et la réunification allemande

En RDA le régime communiste est de plus en plus contesté par la population et abandonné par l’URSS.

Gorbatchev a renoncé en 1989 à la doctrine de Brejnev de souveraineté limitée des démocraties populaires

formulée en 1968. Le traité de Washington de 1987 a entraîné le retrait des euromissiles. Le président soviétique

a affirmé son refus de recourir à la force pour réprimer les manifestations dans les démocraties populaires. Ses

réformes politiques (perestroïka) ont entraîné le retour au multipartisme et l’organisation d’élections libres à

l’été 1989 en Pologne, en Hongrie, en Tchécoslovaquie. L’URSS accepte la libéralisation et la démocratisation.

Le « rideau de fer » n’existe plus et beaucoup d’Allemands de l’Est fuient vers l’Ouest en passant par la Hongrie

ou la Tchécoslovaquie. En octobre 1989 Gorbatchev, en visite officielle à Berlin-Est (40 ème anniversaire de la

création de la RDA) indique que la répression est exclue ce qui déclenche une série de manifestations populaires

qui précipitent la chute des dirigeants (Honecker) et l’ouverture du mur le 9 novembre 1989.

Dès le mois de décembre les deux Allemagnes décident de s’engager sur la voie de la réunification qui a lieu en

septembre 1990 par la signature du traité 2+4 . L’Allemagne intègre l’OTAN et les dernières troupes

d'occupation russes et occidentales quittent Berlin en 1994. .

Les élections libres en RDA en mars 1990 donnent une large victoire aux démocrates chrétiens (Lothar de

Maizière).

Le Mur est peu à peu démoli (on en conserve 6 pans pour mémoire) et Berlin fait l’objet de vastes chantiers

architecturaux pendant les années 1990. La ville est capitale de l’Allemagne réunifiée.

L’Allemagne a été au cœur de la guerre froide, elle a subi les aléas des relations entre les EU et l’URSS Elle a

été dès 1948 le 1er lieu de leurs affrontements interposés, le 1er pays coupé en 2 camps, chacun étant le symbole

de la lutte idéologique. La division de l’Allemagne autant que la chute du Mur sont des symboles de la naissance

et de la fin de la guerre froide. Les deux Grands sont omniprésents de la conférence de Potsdam à la conférence

2+4.

La montée en puissance de la RFA à partir des années 1960 et son émancipation de la tutelle américaine est nette

et elle a été l’artisan du rapprochement avec l’Est, tandis que le régime en RDA s’est stérilement campé en

meilleur allié de l’URSS et en régime particulièrement répressif. Le retrait du soutien soviétique de Gorbatchev

lui a été fatal en 1989. L’affaiblissement de l’URSS a permis la réunification allemande.

La nouvelle Allemagne, fondée en 1990 apparaît comme une extension de la RFA et le retrait de l’URSS a été

immédiat et définitif. L’Allemagne réunifiée est désormais la 1ère puissance européenne, l'Etat le plus peuplé

d'Europe et la 3ème puissance mondiale. Pourtant les années 1990 portent la marque des 45 ans de division

allemande : entre Ossis et Wessis (Allemands de l’Ouest et de l’Est) la méfiance et les préjugés sont longs à

disparaître.

Sujet 2 : Le modèle américain et son influence dans le monde de la fin de la guerre à la fin des années 1970

Le modèle américain a dominé les représentations politiques, idéologiques et culturelles du monde occidental

depuis la 2de guerre mondiale. Cette hégémonie s’explique par la victoire militaire qui a validé son efficacité et

sa légitimité, mais aussi par sa puissance économique qui a participé au rayonnement matériel du modèle dans le

monde. Enfin, elle s’explique par le fait que les EU représentent sur le plan politique et militaire une force

capable de protéger l’Occident face à la menace soviétique. Cette influence a suscité l’admiration et l’adhésion,

mais aussi d’importantes critiques liées aux contradictions du système, voire de l’hostilité.

Comment l’influence de ce modèle a-t-elle évolué entre 1945 et la fin des années 1970 ?

Nous présenterons d’abord les fondements du modèle américain en 1945, avant d’étudier son évolution jusqu’au

milieu des années 1960, avant de terminer sur la contestation du modèle dans les années 1970.

I- Les caractères du modèle américain

A) Un modèle politique de démocratie libérale

Déclaration d’indépendance de 1776 et Constitution de 1787 (possibilité d’amendements) garantissent des

principes toujours en vigueur : libertés individuelles et publiques, égalité des citoyens, généralisation des

élections. L’Etat de droit est garanti par les textes de lois.

Pouvoir organisé à 2 niveaux (niveau local de chaque Etat et niveau central ou fédéral).

Régime présidentiel avec séparation des pouvoirs : exécutif (Président et gouvernement), législatif (Congrès

composé de la Chambre des représentants et du Sénat), pouvoir judiciare (Cour Suprême).

Pouvoirs importants du Président élu pour 4 ans : il est à la fois chef de l’Etat et chef du gouvernement, il dirige

les armées et la diplomatie, il choisit les secrétaires du Cabinet. Le Président (inamovible, sauf procédure

exceptionnelle d’impeachment), assisté d’un vice-président élu en même temps que lui et le gouvernement ne

sont pas responsables devant le Congrès qui ne peut les renverser. Le Président détermine et conduit la politique

du pays et dirige l’administration. Il dispose d’un droit de veto si le Congrès vote une loi contraire à sa politique.

Il désigne les nouveaux membres de la Cour Suprême.

Mais des limites : il ne peut exercer que 2 mandats, seul le Congrès a l’initiative des lois, il peut lui refuser des

crédits, un veto du Président peut être contourné par un vote du Congrès à la majorité des 2/3.

Bipartisme, mais les politiques menées par les républicains et les démocrates sont proches.

Faible participation des Américains aux élections (50% d’abstention en général).

Rôle essentiel de la presse, surnomée le 4ème pouvoir et influence des groupes de pression (lobbies : sociétés

industrielles ou financières, groupes religieux, défenseurs des armes à feu, …).

B) Un modèle économique

L’économie repose sur la libre-enreprise et la faible intervention de l’Etat dans le domaine économique. Pourtant

son rôle n’est pas négligeable : il définit la politique monétaire, le budget, il protège le marché intérieur, il

légifère sur les entreprises, il passe des commandes aux entreprises, il finance des politiques de grands travaux, il

finance la R-D.

La propriété est un droit sacré et les moyens de production et d’échange appartiennent à des personnes privées.

La liberté d’entreprendre est considérée comme une liberté fondamentale.

La libre concurrence est la règle fondamentale de l’économie de marché.

C) Un modèle social et culturel

Société très marquée par les valeurs du puritanisme des 1ers immigrants avec un rapport à l’argent dépourvu de

tout complexe et une valeur fondamentale, le travail. La société doit favoriser l’individualisme et les Américains

pensent que tout le monde peut réussir à condition de le mériter par son travail et sa vertu. La réussite se mesure

à la capacité de gagner de l’argent.

Décrire l’ American way of life et le rêve américain qui fascine les populations du monde entier, la société

d’abondance stimulée par le plein emploi, les salaires élevés, le crédit et la publicité.

Civilisation des loisirs, influence croissante de la télévision, fascination internationale d’Hollywood, parcs

d’attraction, tourisme.

Société de classes moyennes, mode de vie citadin avec extension des banlieues, confort matériel (maison

individuelle, électroménager, automobile) standardisé.

Culture de masse diffusée par l’image et le son.

Suprématie de l’anglais comme langue internationale

Esprit pionnier, pays jeune avec le goût du risque et de l’aventure (mythe très vif de la frontière)

Conviction des EU de la supériorité de leur civilisation qu’ils doivent exporter au reste du monde.

II- Un modèle qui affirme sa supériorité (1945-milieu des années 1960)

A) Une superpuissance en 1945

- Un modèle économique et financier

Les EU ont eu de faibles pertes humaines et n’ont subi aucune perte matérielle. Ils ont été les fournisseurs et

l’arsenal des Alliés. Leur production a doublé pendant la guerre et ils ont pris une importante avance

technologique (ils attirent les chercheurs du monde entier). Leurs exportations ont doublé par rapport à 1939 et

ils possèdent 80% de la flotte commerciale mondiale.

Les EU réalisent les 2/3 de la production industrielle mondiale et ils détiennent les ¾ du stock d’or mondial. Le

dollar est la seule monnaie de réserve et la base du SMI. Ils possèdent la moitié des richesses mondiales et

produisent plus que tous les autres pays réunis. Ils sont le seul pays à être sorti de la guerre enrichi. Les capitaux

américains ont permis la reconstruction rapide de l’Europe, mais permettent aussi de s’attacher des amitiés en

Afrique (1,5 Mds de dollars entre 1945 et 1963) et surtout en Amérique latine (5 Mds de $) qui est la « chasse

gardée » des EU qui y préservent leurs intérêts politiques et économiques (politique du Big Stick). .

Leur marché intérieur ne suffit plus à absorber leur production, ils ont besoin d’accéder au marché mondial et ils

imposent une réorganisation du commerce mondial dans le cadre du GATT créé en 1947, qui, en abaissant les

barrières douanières, profite d’abord à la nation hégémonique.

Dès les années 1950 ils pratiquent la production et la consommation de masse et ils diffusent des produits

nouveaux (matière plastique, nylon, électroménager, TV,…). Ces progrès sont liés au perfectionnement de leur

système productif, commercial , de la recherche, du marketing et de la publicité. Les EUA, forts de leur avance

industrielle et technologique, se lancent dans une stratégie planétaire par l’intermédiaire de leurs multinationales.

Dans les années 1950 General Motors déclare un chiffre d’affaires comparable au budget de la France. Les

investissements à l’étranger sont massifs et constituent une main mise des EU sur les matières 1ères dont leur

économie a besoin. Dans les années 1960 leurs multinationales contrôlent des secteurs entiers de l’économie de

certains pays et influencent leur évolution politique.

Les EUA donnent l’image d’une société d’abondance où le capitalisme engendre la prospérité.

- Un modèle politique et militaire. En 1945 les EU disposent du monopole nucléaire et ils conservent un

avantage sur l’URSS jusqu’à la fin des années 1950 où ensuite un équilibre se met en place entre les deux pays.

Les EU ont une supériorité stratégique qui s’accompagne deplus de 2000 bases militaires dans le monde et sont

le seul pays capable d’intervenir en tout point de la planète.

Ils inspirent les principes d’une nouvelle organisation destinée à préserver la paix mondiale, l’ONU, créée à san

Francisco en 1945 et financée à près d’1/4 par les EU.

- Un modèle social et culturel triomphant

De 1945 aux années 1960 le niveau de vie a doublé et la classe moyenne représente les 2/3 de la population

totale. En 1960 les congés payés se généralisent et la semaine de 40 h est instituée. 75% des ouvriers se rendent

en voiture à leur travail. Alors que l’Europe et l’Asie souffrent encore de pénurie dans les années 1950 les foyers

américains sont de mieux en mieux équipés et l’éducation se développe. Les EU apparaissent comme une terre

de prospérité et de modernité. Les habitudes alimentaires et vestimentaires changent (chewing gum, coca cola,

hamburger, blue jean), le week-end et l’automobile sont synomymes de liberté. La population augmente

fortement entre 1945 et 1975.

New-York supplante Paris comme capitale mondiale de la culture et diffuse les nouvelles tendances de l’art et de

la culture (pop-art, rock’n roll).

Le gouvernement accorde une grande importance à la diffusion de son idéologie. Un Office of Educational

Exchange existe depuis 1948, de même qu’une US Information Agency (1953). Les EU diffusent presse, livres,

films, programmes radio ou télé. Cinéma et télé sont le 2d secteur d’exportation des EU.

B) A la tête du « monde libre »

En 1945, face à l’expansionnisme soviétique, les EUA assument leur 1er rang mondial en rompant avec

l’isolationnisme pour devenir interventionnistes, ils sont les « gendarmes du monde ». Face à une Europe

désemparée et ruinée, les EU participent au redressement du « monde libre » et à sa protection. Dans un

contexte international tendu par la guerre froide, ils accentuent leurs interventions. La CIA est crée en 1947 pour

surveiller les activités ennemies à l’extérieur du territoire fédéral et pour défendre les intérêts américains.

Face à la pousée communiste de l’après-guerre, les EU mettent en place en 1947 la doctrine du containment

(endiguement) de Truman et le plan Marshall (13,5 Mds de dollars de prêts et de dons aux pays d’Europe pour

aider à leur reconstruction). Les Américains ravitaillent la population de Berlin-Ouest coupée du reste de

l’Occident par le blocus organisé par Staline entre juin 1948 et mai 1949.

Mais en 1949, ils doivent tenir compte du fait que l’URSS possède la bombe atomique et que la Chine vient

renforcer le monde communiste, d’où la mise en place de l’OTAN et le durcissemnt de la position américaine.

Eisenhower élabore une politique de refoulement (Roll back) du communisme et la stratégie des représailles

massives. Les EU interviennent en Corée pour faire reculer les communistes du nord. L’intervention des

Américains sous mandat de l’ONU entre 1950 et 1953 préserve l’existence du territoire sud-Coréen. Une série

de pactes sont signés dans les années 1950 (Traité de San Francisco, OTAZE, ANZUS, Pacte de Bagdad) pour

achever l’encerclement de l’URSS. Les EU apportent des aides financières et logistiques aux pays en lutte contre

le communisme (France en Indochine) et mènent des opérations en sous-main pour renverser des régimes jugés

trop proches des communistes (Guatemala en 1954).

La peur du communisme jusque sur leur propre territoire entraine les EU dans une vaste psychose entre 1949 et

1954: le maccarthysme. C’est une vague d’intolérance qui montre les possibilités de dérapage et d’entorses aux

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%