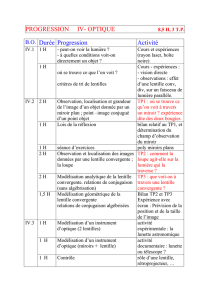

I. Reconnaissance rapide d`une lentille mince - PCSI

1

TP O1

Lentilles minces sphériques - Focométrie

Objectifs

Se familiariser avec des montages simples d’optique géométrique : savoir réaliser

convenablement une projection d’image sur un écran, réaliser le mieux possible

l’alignement horizontal et vertical des différents éléments du montage.

Mettre en évidence les propriétés des lentilles minces et voir différentes méthodes de

détermination de la distance focale d’une lentille mince.

Savoirs et savoir-faire

Mettre simplement en évidence le caractère convergent ou divergent d’une lentille

mince.

Utiliser des systèmes optiques dans les conditions de Gauss (alignement axial et

vertical, éclairage de l’objet,…).

Réaliser la projection d’un objet réel sur un écran en utilisant une lentille convergente.

Mettre en place plusieurs protocoles permettant de déterminer la distance focale d’une

lentille convergente ou divergente (en particulier les méthodes de Bessel, Silbermann

et autocollimation).

Observer les aberrations géométriques lorsque l’on s’écarte des conditions de Gauss.

Mettre en évidence les aberrations chromatiques d’une lentille.

Recommandations

Au cours d’une manipulation, s’assurer que les centres des différents éléments

(lentilles, objet …) sont bien tous alignés.

Manipuler les lentilles avec précaution : éviter de les toucher, mettre de côté le

matériel non utilisé.

I. Reconnaissance rapide d’une lentille mince

A. Travail expérimental à réaliser en travaux pratiques

Quatre lentilles sont disposées sur le banc d’optique placé sur votre table. Préciser en

le justifiant le caractère convergent ou divergent de chacune de ces lentilles.

Indication : Ne pas oublier qu’une image formée par un système optique, jouant le rôle

d’objet pour l’oeil, doit être au moins à une distance d’environ 25 cm (distance minimale de

vision distincte correspondant au Punctum Proximum (PP) de l’oeil) devant l’œil.

2

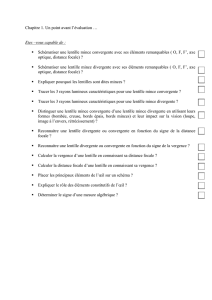

B. Préparation à réaliser avant le TP

Ce thème a déjà été abordée en cours. En s’aidant du cours et de la vidéo proposée à l’adresse

http://www.youtube.com/watch?v=VFoGqp4_xMI&list=PL9D5EE0CD0A2D02FA&index=1

1&feature=plpp, répondez aux questions suivantes.

1. Forme de la lentille

Une lentille à bords minces est convergente, une lentille à bords épais est divergente.

Est-il facile de les différencier par ce critère en pratique ?

2. Taille de l’image d’un objet proche

Qu’observe–t-on lorsqu’on regarde à travers la lentille un objet placé à courte distance

de celle-ci ? Le caractère convergent ou divergent de la lentille modifie-t-il le résultat

observé ?

Justifier les réponses faites à la question précédente par 2 constructions graphiques (on

précisera la signification de courte distance).

Conclure.

3. Sens de l’image d’un objet éloigné

Qu’observe–t-on lorsqu’on regarde à travers la lentille un objet à grande distance de

celle-ci ? Le caractère convergent ou divergent de la lentille modifie-t-il le résultat

observé ?

Justifier les réponses faites à la question précédente par 2 constructions graphiques.

Conclure.

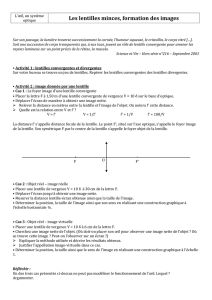

II. Formation des images

A. Description du dispositif expérimental

Les différentes manipulations font intervenir un objet lumineux. On l’obtient à l’aide d’une

lampe produisant un faisceau que l’on peut rabattre sur l’objet choisi (une lettre découpée

dans une plaque métallique par exemple) grâce au condenseur intégré dans la lampe (sur

lequel on agit en tirant ou poussant une tige située à l’arrière de la lampe).

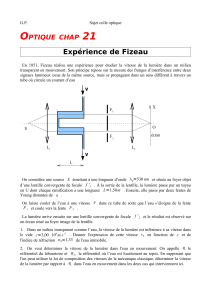

Fig. 1 : description du banc optique

Tige permettant de régler la

position de la lampe.

3

Dans la pratique, on place l’objet assez près du condenseur (à une vingtaine de cm) pour ne

pas perdre trop de lumière, mais pas trop près pour ne pas trop le chauffer et laisser de la

place pour disposer entre les deux un filtre coloré.

D’autre part, on forme l’image de la source lumineuse derrière le plan de l’objet utilisé afin

d’éclairer ce dernier uniformément et également pour ne pas superposer l’image du filament à

l’image de l’objet étudié.

Enfin, si l’image de l’objet sur l’écran n’est pas suffisamment nette (lentille d’ouverture trop

grande), on peut améliorer la netteté en plaçant un diaphragme circulaire à proximité de la

lentille afin de supprimer les rayons marginaux.

B. Utilisation d’une lentille convergente

1. Préparation à réaliser avant le TP

Déterminer par une construction graphique l’image d’un objet AB situé entre −∞ et

F, en F, entre F et O et entre O et l’∞.

Ces quatre constructions seront réalisées sur quatre figures différentes. Les constructions

seront vérifiées en utilisant la simulation disponible à l’adresse http://www.sciences.univ-

nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/lentilles/lentille_mince.html.

2. Travail à réaliser pendant la séance

Vérifier expérimentalement avec la lentille « +100 mm » (L1) les 2 cas qui

correspondent à l’obtention d’une image réelle.

NB : Pour réaliser un objet virtuel : réaliser une image d’un objet à l’aide d’une lentille

annexe convergente L2 «+200 mm ».

C. Utilisation d’une lentille divergente

1. Préparation à réaliser avant le TP

Déterminer par une construction graphique l’image d’un objet AB situé entre −∞ et

F, en F, entre F et O et entre O et l’∞.

Ces quatre constructions seront réalisées sur quatre figures différentes. Les constructions

seront vérifiées en utilisant la simulation disponible à l’adresse http://www.sciences.univ-

nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/lentilles/lentille_mince.html.

2. Travail à réaliser pendant la séance

Vérifier expérimentalement avec la lentille « −200 mm » le cas qui correspond à

l’obtention d’une image réelle.

4

III. Projection d’un objet réel sur un écran à l’aide d’une

lentille convergente

A. Nature de l’image et grandissement

Ces questions sont à réaliser avant la séance.

Pour quelles positions d’un objet AB l’image A’B’ est-elle réelle et donc projetable

sur un écran ?

Quelles sont, dans ce domaine, les caractéristiques de l’image formée ?

B. Condition sur la distance objet-écran

1. Préparation

On place l’objet sur le banc d’optique et on fixe l’écran à une distance D de lui. On déplace

ensuite une lentille convergente de focale f’ entre ces deux positions à la recherche d’une

image nette sur l’écran.

Montrer qu’il existe deux positions de la lentille donnant une image nette, à condition

que D soit supérieure à une certaine valeur qu’il faudra préciser.

Indication : on peut nommer x la distance séparant l’objet de la lentille et appliquer la

formule de conjugaison en utilisant x. on pourra s’aider d’un schéma. On pourra s’aider de

l’exercice 4 du TD O2.

2. Expérience

Eclairer l’objet par le condenseur ; utiliser une lentille de distance focale f’ = 200 mm

et placer l’écran de projection à une distance d’environ 1,0 m de l’objet. Fixer l’objet

et l’écran ;

En déplaçant la lentille, trouver les deux positions pour lesquelles une image nette se

forme sur l’écran. Mesurer les deux grandissements correspondants :

γ1 = γ2 =

Calculer le produit : γ1.γ2 =

Déplacer l’écran de manière à ce que sa distance à l’objet soit inférieure à 80 et

chercher à former une image sur l’écran par déplacement de la lentille.

Conclure.

5

C. Qualité de la projection

1. Profondeur de champ

La profondeur de champ est l'étendue suivant l'axe optique de la zone d'espace visible à

travers un instrument et dont l'image est nette.

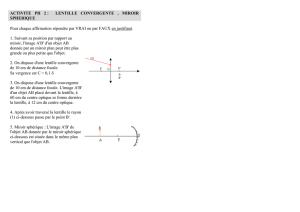

Fig. 2 : Montage optique pour l’étude de la profondeur de champ

Placer un dépoli contre la grille et l'éclairer par le condenseur.

Former une image nette du centre de la grille en déplaçant la lentille de projection.

Placer un diaphragme (une iris) contre la lentille de projection. Fermer l’iris, puis

modifier la position de l’écran. Déterminer alors l’étendue de la zone de netteté.

Se placer en limite de zone de netteté, puis ouvrir l’iris. En déplaçant l’écran, mesurer

alors la nouvelle zone de netteté.

Comment varient la profondeur de champ et la luminosité de l’image lorsque l’on

ferme/ouvre le diaphragme ?

2. Aberrations géométriques (cette manipulation sera

réalisée par l’enseignant)

L'image peut être déformée par rapport à l'objet. Ces déformations sont essentiellement dues

an non respect des conditions de GAUSS. Pour les mettre en évidence, il faut donc travailler

avec des rayons fortement, écartés (lentille de grand diamètre) et inclinés (utilisation du

dépoli pour favoriser la diffusion de la lumière dans toutes les directions). L’objet est une

grille.

Former l'image de la grille sur l'écran.

Placer un diaphragme à mi-distance entre la lentille et la grille, puis le fermer

progressivement. Observer la déformation de l'image.

Procéder à la même manipulation, mais en plaçant le diaphragme entre la lentille et

l'écran. Observer la déformation.

Dans quel cas observe-t-on une aberration en barillet ? une aberration en coussinet ?

Indication : On nomme les aberrations géométriques correspondantes de la manière

suivante

lampe

condenseur

dépoli

grille diaphragme

lentille

écran

lampe

condenseur

dépoli

grille diaphragme

lentille

écran

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%