Lire l`article complet

prise en charge des traumatisés crâniens : les priorités

par P. Adnet* et R. Gauzit**

* Service d'Accueil et d'Urgences du CHRU de Lille, Hôpital R.-Salengro, 59037 Lille Cedex.

** Médecin Anesthésiste-Réanimateur DAR, Hôpital Jean-Verdier, 93143 Bondy Cedex.

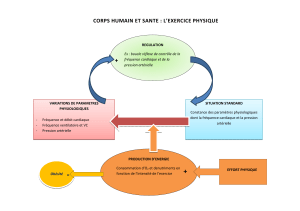

L'aggravation en chaîne des lésions initiales du cerveau (contusion, attrition,

cisaillement) débute immédiatement après le traumatisme crânien. L'origine de cette

agression cérébrale secondaire est soit intra-, soit extracrânienne (tableau n° 1). S'il

n'est pas possible à l'heure actuelle de protéger directement le cerveau par

l'utilisation de médicaments spécifiques, il est réaliste, en revanche, de concentrer

ses efforts sur l'amélioration de la prise en charge initiale des patients victimes d'un

traumatisme cranio-cérébral (TCC) grave. L'objectif est de diminuer l'incidence des

agressions cérébrales secondaires d'origine systémique qui alourdissent la

morbidité* et la mortalité*. Contrôler les agressions cérébrales secondaires d'origine

extracrânienne passe par l'amélioration des traitements symptomatiques initiaux qui

doivent être débutés dès la prise en charge du patient, poursuivis pendant le

transport, à l'arrivée dans un service d'urgences, lors de la réalisation d'examens

complémentaires puis à l'admission dans un service spécialisé. Cette notion de

"chaine de protection cérébrale continue", doit être respectée en permanence. Notre

exercice quotidien nous montre à l'évidence qu'il existe de nombreuses périodes à «

risque » lors, par exemple, des transferts extra- et intrahospitaliers ou encore

pendant la réalisation d'examens complémentaires (angiographie, scanner) : le

patient peut alors perdre tout ou partie de ses chances de récupération.

Physiopathologie appliquée

Au niveau du point d'impact (choc direct ou par contre-coup), les lésions cérébrales

vont de la simple commotion qui récupère intégralement à l'attrition associant

destruction des axones et hémorragies. Les lésions des zones de pénombre

(situées autour des points d'impacts traumatiques directs) sont faites

d'extravasations vasculaires, d'obstructions des microvaisseaux.

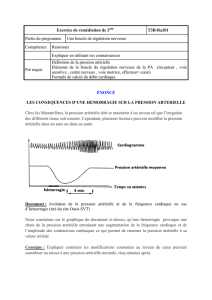

Le débit sanguin cérébral (DSC) après un traumatisme crânien est pratiquement

toujours diminué initialement jusqu'à la 6è heure) et se situe au-dessous du seuil

critique d'ischémie pour un tiers des patients (33 %). Secondairement (après la 6e

heure), l'incidence de l'ischémie diminue rapidement (rééquilibration du DSC)

montrant qu'une prise en charge tardive est peu utile. Il faut donc considérer tout

patient victime d'un traumatisme cranio-cérébral en état d'ischémie cérébrale ; aussi,

rétablir et/ou maintenir une pression de perfusion cérébrale donc une pression

artérielle normale est une priorité absolue qui doit être prise en charge comme un

arrêt cardio-circulatoire.

Principaux mécanismes responsables des agressions cérébrales secondaires

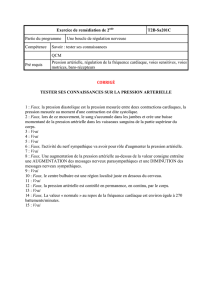

Hypotension artérielle

C'est l'agression cérébrale secondaire de loin la plus fréquente et la plus délétère.

On sait depuis vingt ans que la mortalité d'un patient traumatisé crânien double s'il

présente à l'admission dans un service d'urgence une pression artérielle systolique <

90. L'hypotension est responsable, à elle seule, de 60 % des décès si elle n'a pas

été corrigées temps par une équipe d'urgence extrahospitalière. Dans ces

conditions, il semble raisonnable de viser un objectif tensionnel d'au moins 120

mmhg. L'hypotension peropératoire est tout aussi néfaste.

Hypoxémie*

En cas d'hypoxémie entre le lieu de l'accident et l'arrivée à l'hôpital, un taux

d'évolution défavorable de 50 % est observé. Le pronostic est encore plus sombre

s'il existe une hypotension artérielle associée (75 % de mortalité). L'hypoxémie est

souvent liée à une mauvaise libération des voies aériennes supérieures. En 1993,

en France, seulement 40 % des patients comateux étaient transportés intubés et il

est logique de penser que la médicalisation des équipes de secours a diminué

considérablement la fréquence des épisodes hypoxiques.

Hypercapnie*

La grande majorité des patients comateux (score de Glasgow < 8) sont

hypercapniques avant les gestes de libération des voies aériennes supérieures

avec ou sans intubation trachéale. Le traumatisme cranio-cérébral est presque

toujours associé à une hypoventilation, elle-même corrélée à la profondeur du

coma. L'obstruction partielle des voies aériennes supérieures en est la principale

cause. L'hypoventilation centrale se voit plus rarement et doit faire rechercher une

lésion de la moelle cervicale. Une souffrance médullaire aiguë de niveau supérieur

à C4 se traduit par un tableau de choc spinal associant une hypotension artérielle

associée à une bradycardie sinusale, une paralysie flasque, une détresse

respiratoire avec hypercapnie, une rétention aiguë d'urine.

Hypocapnie*

Pour une pression artérielle normale, la réponse du débit sanguin cérébral (DSC)

est presque linéaire entre 20 et 80 mmhg de pression artérielle en gaz carbonique a

(PaCO2) : réduire de moitié la PaCO2 de 40 à 20 mmHg divise par deux le DSC. De

même, doubler la PaCO2 de 40 à 80 mmHg double le DSC. L'hyperventilation

diminue la pression intracrânienne mais risque d'augmenter l'ischémie cérébrale en

diminuant le DSC. Aussi, la réduction spontanée du DSC qui accompagne le

traumatisme cranio-cérébral dans au moins 30 % des cas contre-indique

l'hyperventilation systématique. En pratique, une hypocapnie modérée de sécurité,

afin d'éviter toute hypercapnie, est recommandée (PaCO2 aux environs de 35

mmHg).

Hypertension artérielle (HTA)

L'hypertension artérielle en phase initiale de la prise en charge d'un traumatisme

cranio-cérébral grave est très fréquente et ne doit pas être corrigée. Il est possible,

en effet, qu'une HTA soit plutôt utile. Il faudrait avant tout s'enquérir du statut

tensionnel du patient avant le traumatisme (hypertendu connu, traité ou non). Un

sujet âgé tolérera d'autant moins bien une "normotension" qu'il était auparavant

hypertendu. En pratique, en l'absence de signe évident d'hypertension

intracrânienne et d'anamnèse, une hypertension artérielle doit être respectée parce

que l'ischémie cérébrale est, comme nous l'avons vu, la voie finale commune de

l'agression cérébrale quelle qu'en soit la nature.

Conduite pratique

Tout patient comateux (score de Glasgow < 8) doit être considéré comme porteur

d'une lésion du rachis cervical jusqu'à preuve du contraire. La mise en place d'une

minerve ou de deux sacs de sable en région cervicale sera systématique. Toute

mobilisation du sujet devra maintenir la tête en position axiale. Une fois les variables

respiratoires et hémodynamiques vérifiées, un examen neurologique initial sera

effectué sur les lieux de l'accident.

Bilan neurologique

L'examen évaluera le niveau de conscience par le score de Glasgow. Cette échelle

graduée est simple, rapide et reproductible, permettant une transmission facile entre

les différentes équipes qui recevront le blessé. L'état de coma se définit comme un

score de Glasgow inférieur à 8 (tableau n° 2). C'est un indice pronostique de grande

valeur, bien corrélé à la gravité des lésions et au risque de décès quels que soient

les moyens mis en œuvre secondairement. Une adaptation de la réponse verbale

aux enfants de moins de deux ans est nécessaire. Lorsque le patient ne peut

ouvrir les yeux pour des raisons externes (hématome, traumatisme direct), le score

est compté 1. Si la réponse aux stimulus est asymétrique - par exemple le patient

évite le stimulus à gauche et ne réagit pas à droite -, le score est compté 4. La

stimulation doit être réalisée par un frottement appuyé sur le sternum pendant 5 à 10

secondes. Le pincement du mamelon ne doit pas être le stimulus douloureux car

non symétrique.

État hémodynamique

Un traumatisé crânien pur est rarement choqué, s'il l'est, c'est que son état

neurologique est très grave. Un collapsus cardiovasculaire doit faire rechercher des

lésions associées (abdomen, bassin, membres inférieurs) ou une atteinte de la

moelle épinière. Cette dernière hypothèse doit être évoquée devant un syndrome

vagotonique associant : bradycardie, hypotension artérielle et hypothermie. Dans

tous les cas, restaurer une pression artérielle normale en fonction de l'âge est une

priorité absolue. La pression artérielle varie en fonction de l'âge (tableau n° 3). Le

traitement doit être aussi agressif que celui réalisé lors d'un arrêt cardio-circulatoire

et fait appel au remplissage parfois associé aux vasopresseurs.

Le choix et la quantité du soluté de remplissage restent controversés et n'ont pas

beaucoup d'importance à condition de suivre au moins deux objectifs : maintien de la

volémie* et de la natrémie à 140 Meq/I. Pour maintenir une natrémie normale, il

suffit de n'utiliser que des solutés contenant 9 g de sel (NACI) par litre. De ce fait,

les solutés glucosés sont unanimement proscrits. Dans tous les cas, la

restriction hydrique n'a plus sa place dans la prise en charge initiale car elle est

source d'hypotension artérielle et de baisse de la pression de perfusion cérébrale.

Pendant longtemps, les cristalloïdes (sérum salé, ringer lactate) ont été bannis de

toute réanimation neurochirurgicale. Cette attitude était justifiée par l'apparition

d'oedèmes périphériques chez des patients ayant reçu de grandes quantités de ces

liquides. En fait, les cristalloïdes n'ont probablement pas leur place en cas de choc

hypovolémique, le volume de distribution du sérum salé étant tel (volume

extracellulaire) qu'il faudrait perfuser au moins 4 litres pour compenser la perte d'un

litre de sang. Par contre, le sérum salé est le soluté de choix pour maintenir

une hydratation normale du patient (maintien d'une normo-natrémie). Le ringer

lactate n'est pas iso-osmotique (273 mOsm.L-1) et ne devrait pas être administré

mais, à défaut, il convient mieux que le sérum glucosé. En cas d'hypotension, les

colloïdes et les hydroxy-éthyl-amidons sont les solutés à utiliser en première

intention. Ces solutés accentuent l'anémie responsable d'une augmentation parfois

considérable du débit sanguin cérébral (mécanisme compensateur de la baisse du

contenu artériel en O2). Un patient jeune peut supporter un taux d'hèmoglobine égal

à 7 g/dl (hématocrite à 25%). Le remplissage sera guidé par l'interprétation

raisonnée de la pression artérielle, la fréquence cardiaque, le débit urinaire, et

l'estimation des pertes sanguines. La mise en place d'une pression veineuse

centrale est utile, mais jamais indispensable. L'ensemble de ces données doit éviter

toute surcharge volémique fréquente à la phase de récupération d'un état de choc

hémorragique (risques d'aggravation de l'hypertension intracrânienne) . L'utilisation

clinique de solutés salés hypertoniques n'est pas encore validée.

Certains auteurs nient toute indication des agents vasopresseurs dans la phase

initiale de réanimation du polytraumatisé. En fait, l'effet désastreux de l'hypotension

artérielle lors d'un traumatisme cranio-cérébral sévère fait recommander le recours

précoce à des agents vasopresseurs. Les catécholamines (dopamine, adrénaline,

noradrénaline) devraient faire partie de l'arsenal thérapeutique initial pour le maintien

à tout prix de la pression de perfusion cérébrale.

État respiratoire

Tout patient ayant un score de Glasgow inférieur à 8 doit bénéficier d'une intubation

trachéale et d'une ventilation contrôlée compte tenu du retentissement majeur des

variations de pression artérielle en oxygène (PaO2) et surtout de PaCO2 sur le débit

sanguin cérébral. D'autres indications sont résumées dans le tableau n° 4. La

fréquence d'une lésion cervicale associée au traumatisme cranio-cérébral est

estimée entre 1,8 et 10 %. Aussi, toute manoeuvre visant au rétablissement de la

liberté des voies aériennes supérieures doit prendre en considération le risque

potentiel de déplacement secondaire d'une fracture cervicale instable. Différentes

techniques ont été décrites. Les points importants résident dans le maintien de l'axe

tête-tronc et la détection d'une difficulté à l'intubation (corps étranger, traumatisme

facial, fracture mandibulaire). Un exemple de séquence rapide d'intubation trachéale

peut être proposé (tableau n° 5). En l'absence de détresse respiratoire aiguë,

plusieurs techniques sont possibles : intubation nasale à l'aveugle, intubation

rétrograde, fibroscopie bronchique lorsque c'est possible.

Dès que la liberté des voies aériennes supérieures est assurée, la majorité des

patients développe une hyperventilation centrale neurogénique qui peut induire une

hypocapnie parfois importante (risque d'ischémie cérébrale). Ailleurs, une respiration

anarchique peut être observée. Dans ces différents contextes, la ventilation

mécanique aidée d'une sédation permet d'optimiser au mieux la PaCO2 d'autant que

la marge thérapeutique (35 mmHg < PaCO2 < 40 mmHg) est étroite.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%