Anthropologie et enseignement de l`architecture, quels enjeux

1

Anthropologie et enseignement de l’architecture, quels enjeux ?

Jean-Louis Genard

Ce court texte entend, à partir de la lecture des différentes contributions à cet ouvrage,

répondre à la question suivante : que peut impliquer, pour l’enseignement de l’architecture,

l’intégration d’un souci anthropologique ? Et, le cas échéant, en quoi cela peut-il poser

question ?

Les textes qui précèdent invitent à donner à ces questions plusieurs réponses.

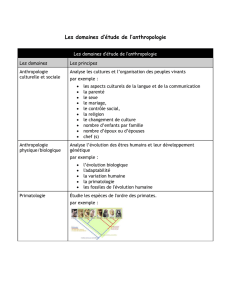

Etymologiquement, l’anthropologie est, bien entendu, la connaissance de l’homme. Toutefois,

au-delà de cette signification très large qui pourrait, à vrai dire, en faire la discipline centrale

des « sciences humaines », le sens du mot « anthropologie » s’est infléchi pour prendre des

accentuations plus spécifiques. Un détour par une évocation de ces fluctuations sémantiques

n’est d’ailleurs pas sans intérêt.

Ainsi, encore que cette signification soit aujourd’hui en net déclin, oppose-t-on quelquefois

l’anthropologie à la sociologie au sens où la première s’intéresserait aux sociétés non

occidentales, voire aux sociétés en développement, là où la sociologie s’emploierait plutôt à

connaître les sociétés dites « développées » ou « industrialisées ». Hérité de découpages issus

du 19e siècle, historiquement attaché à un pensée évolutionniste, ce partage appartient sans

doute à la même configuration intellectuelle qui, au niveau de l’architecture , entendait

imposer aux colonies des formes et des partitions de l’espace obéissant à des logiques

occidentales.

Cette distinction, encore présente dans les découpages universitaires, fait aujourd’hui de

moins en moins sens, si du moins on la réfère à sa seule distinction d’objets. Comme

Balandier a pu initier une déconstruction de ces clivages en proposant une sociologie des pays

africains, Marc Augé et bien d’autres se sont proposé de soumettre les pays occidentaux au

regard anthropologique. Beaucoup ont vu dans ce mouvement le résultat de contacts de

cultures, et surtout de la pression exercée par les logiques occidentales sur l’ensemble de la

planète au point de conduire à une situation où plus aucune culture ne demeure intelligible

sans qu’il ne soit fait au moins en partie référence aux standards culturels occidentaux et sans

qu’il ne soit tenu compte des processus de domination dont les cultures non occidentales sont

victimes. A une certaine anthropologie, il fut alors reproché de cultiver une nostalgie pour une

réalité socio-culturelle, celle des sociétés « archaïques », à vrai dire en voie de disparition. Et,

surtout, une nostalgie qui contribuait à occulter ce qu’il en était réellement de ces sociétés qui

étaient depuis longtemps passées d’un statut de sociétés « archaïques », entretenant volontiers

les rêveries exotiques et les mythes du bon sauvage, vers le statut, à vrai dire peut-être moins

enviable, de sociétés « en voie de développement ». Bref, l’anthropologie était là accusée de

participer d’un processus de mythification d’une réalité dont l’historicité et l’oppression se

trouvaient ainsi gommées.

Cette première mise en question n’a toutefois pas discrédité absolument la distinction entre

anthropologie et sociologie. Elle a plutôt contribué à la faire évoluer. A observer les usages du

mot « anthropologie » dans les arènes académiques, il me semble que la spécificité du point

de vue anthropologique s’est alors en effet progressivement déplacée de l’objet analysé vers le

type de regard induit par une méthode qui se serait éprouvée et aiguisée dans l’analyse des

cultures archaïques, sans qu’il n’y ait de raison d’en exclure la culture occidentale. Formé à

2

l’analyse de cultures de plus en plus introuvables, le regard anthropologique se serait en

quelque sorte alors retourné vers ses cultures d’origine. Observation distanciée mais

empathique, patience de l’intégration dans des milieux d’abord inconnus, souci du détail

culturel… le regard anthropologique contribuera à interroger les habitudes des sociologues.

Ce nouveau glissement sémantique obéissait sans doute à la même logique que celle qui fit

qu’en architecture on en vint à récuser l’impérialisme de modernisme ou du fonctionnalisme

occidental et à prôner une architecture plus soucieuse du régionalisme ou du lieu.

Si cette nouvelle anthropologie prendra d’abord des objets qui paraîtront se rapprocher de

ceux qui étaient les terrains privilégiés de l’anthropologue-ethnologue, elle n’hésitera pas par

la suite à prendre pour objets les symptômes les plus criants du capitalisme avancé. A

l’anthropologie des zones rurales et des quartiers ouvriers victimes du déclin du capitalisme

industriel, se substitueront vite des analyses anthropologiques des Mac Dos ou du Web.

Là où la première évolution sanctionnait les effets de la domination culturelle occidentale sur

l’ensemble du monde et, en particulier, sur les terrains privilégiés des anthropologues, la

seconde, plus récente, était plus profondément épistémologique. Elle invitait, comme le

suggèrera Bruno Latour, à interroger le grand partage entre les modernes et les non modernes,

et, proposait, en tout cas méthodologiquement, d’instaurer un principe de réversibilité ou de

symétrie entre cultures, pour reprendre le vocabulaire de celui pour qui nous n’avons jamais

été modernes. Saisir donc les sociétés occidentales avec le regard du non occidental. Mais

aussi, le cas échéant, entamer avec l’Occident un grand travail de déconstruction des mythes

et des illusions à l’image de ce que le colonialisme d’abord, une bonne conscience paternaliste

ensuite, avaient tenté d’opérer avec les peuples non occidentaux. Après avoir servi de caution

au colonialisme, après avoir, en réponse, flirté avec la culpabilité de l’Occident ou les

sanglots de l’homme blanc dont nous a parlé Pascal Bruckner, l’anthropologie prenait là le

risque de surfer sur la grande vague du relativisme culturel, que celui-ci soit différentialiste (à

chacun une micro-culture, valorisable en soi et qu’il s’agit de préserver) ou indifférentialiste

(tout est somme toute intéressant et défendable).

Que retenir de ces significations et de ces glissements sémantiques ? Du premier sens, très

certainement un souci pour les différences sociales et culturelles, pour le multiplicité des

cultures et, éthiquement, pour le respect de l’autre. Du second, une certaine humilité à l’égard

des repères culturels occidentaux et l’exigence du décentrement dans la communication avec

l’autre.

S’il est une leçon à retenir pour l’architecte et pour l’enseignement de l’architecture, ce serait

donc celle-là.

Mais sans doute l’anthropologie peut-elle nous en apprendre beaucoup plus. Pour le

comprendre, peut-être alors faudrait-il dépasser cet enfermement de la question de la

définition de l’anthropologie dans celle de la tension entre l’Occident et le reste du monde.

Car la leçon de l’anthropologie se situe somme toute aussi à un autre niveau qui me paraît

essentiel pour l’architecte. Ce niveau nous tirerait peut-être alors autant vers ce qui est le

terrain privilégié de l’anthropologie philosophique que vers celui d’une anthropologie conçue

selon les modèles évoqués précédemment.

Tout d’abord, comme l’ont montré plusieurs des articles qui précèdent, l’anthropologie nous a

appris à quel point la culture représente un analyseur pertinent de la réalité. Des années 50 aux

3

années 70, l’anthropologie avait continué à chercher à nous en convaincre. Durant cette

période donc, où un marxisme étroitement matérialiste tendait à discréditer toute approche qui

entendrait aborder le social par la culture ou préserver une relative autonomie pour les faits

culturels. Contre ceux qui pensaient avoir résolu définitivement la question de l’antériorité de

l’œuf sur la poule ou de la poule sur l’œuf, l’anthropologie nous convainquait que la réalité la

plus matérielle était aussi cognitive. On se rappelle par exemple les extraordinaires travaux du

premier Bourdieu sur la maison kabyle. L’anthropologie nous apprenait là que, dans les

pratiques, dans les objets, il y avait et il y a de l’esprit. Qu’une habitation, un détail

d’architecture, une formule de distribution, une échelle,… que tout cela qui se matérialise est

porteur de cognitions. Pour l’architecte comme pour l’usager. Au-delà donc de l’indispensable

préoccupation pour les autres cultures, le regard anthropologique nous invite à faire de cela

une question, une occasion de réflexivité. Apprendre à saisir l’esprit dans les matériaux, dans

les agencements d’espaces, dans les objets… La manière aussi au travers de laquelle, par les

gestes de l’artisan, par les techniques et les matériaux utilisés,… ces cognitions s’objectivent

dans les configurations spatiales. Cette leçon de l’anthropologie ne peut qu’inviter l’architecte

à réfléchir et à verbaliser ces cognitions qui s’inscrivent dans les objets qu’il dessine et qu’il

conçoit. Des cognitions que souvent nous ne voyons que lorsque nous sommes aidés par la

distance culturelle. Réfléchir ce que nous mettons dans nos gestes architecturaux, comprendre

les significations que les maîtres d’ouvrage prêtent au vocabulaire qu’ils utilisent lorsqu’ils

disent les mots de l’architecture. Bref, là se fonde l’exigence d’une attitude architecturale

réflexive et communicationnelle. Apprendre à verbaliser le non-dit, mais aussi entrer dans des

formes de communication avec le maître d’ouvrage qui lui permettent d’exprimer ce que sont

ces attentes. Et une telle attitude nécessite certainement une vigilance, une attention à ces

petits riens dans lesquels l’autre se révèle, dans lesquels aussi nous pouvons lui faire violence.

Ce que nous a aussi appris l’anthropologie –et qui d’une certaine façon ne fait qu’amplifier ce

qui précède- c’est, depuis sans doute les travaux de Marcel Mauss, l’importance du corps dans

le rapport à l’espace. Le texte d’A.M. Vuillemenot y insistait avec force. A quel point la

construction de l’espace est liée à la socialisation du corps. La leçon de l’anthropologie

rencontre là celle de la phénoménologie.

Or, à ce niveau, la culture occidentale, au travers de son processus de rationalisation, est

certainement responsable d’un oubli ou d’une occultation. Le grand travail d’abstraction de la

modernité a fait de l’espace une donnée avant tout mathématique, déconnectée de ses

ancrages corporels. L’espace est désormais dans la mesure, les proportions, les gabarits…

C’est cet oubli que nous rappelle l’anthropologie, comme aussi la phénoménologie de Husserl

d’abord, de Patocka et de Merleau-Ponty plus tard. Peut-être devrions-nous réfléchir alors au

fait que le corps est un des grands oubliés de l’enseignement de l’architecture, oublié du

moins dès lors qu’il ne s’agit plus du corps objectivé, tel que nous le met en scène le Modulor.

Que pourrait toutefois signifier une redécouverte du corps dans l’enseignement de

l’architecture ?

Comme je l’évoquais, au-delà de l’exotisme de leur découverte, la confrontation à d’autres

cultures est toujours susceptible de nous obliger à un retour réflexif sur nous-mêmes. En

particulier, sur ce que la familiarité nous empêche de voir chez nous. La socialisation du corps

appartient en effet à ce que les sociologues, à la suite de Berger et Luckman, appellent la

« socialisation primaire », celle dont les contenus sont à ce point incorporés qu’ils se

transforment en « seconde nature » et échappent ainsi à la réflexivité. Alors que des

environnements familiers ne cessent de nous conforter dans nos évidences, la confrontation à

l’altérité est seule susceptible d’interpeller ce qui demeure autrement ininterrogé. J’évoquerais

4

ici l’expérience de la montée des pyramides pré-colombiennes du Mexique qui, à elle seule,

suffit à nous persuader que nos escaliers sont une construction sociale ; que somme toute

aucune nécessité corporelle ni fonctionnelle ne préside aux mesures de leurs marches ni à la

déclivité de leurs pentes. Gravir une pyramide mexicaine induit une insécurisation de notre

corps d’occidental qui, dans certains cas, confine au vertige. C’est là une expérience qui nous

oblige à faire retour sur nous-même, à prendre conscience de contraintes insoupçonnées et,

dès lors, à les rejeter ou à les assumer mais cette fois, en raison. Ce qui est vrai des escaliers,

l’est évidemment aussi de beaucoup d’autres choses. Pénétrer certaines cases africaines oblige

à une gestuelle qui ne nous est pas familière et qui nous apprend à quel point la socialisation

du corps, en ancrant des habitudes, ferme aussi toute une série de possibles. Ainsi, en

Occident, avons-nous totalement perdu un sens de l’accroupissement qui se trouve souvent

mobilisé dans d’autres cultures, participant d’ailleurs d’une identification des sexes (parce que

les femmes ne s’accroupissent pas comme les hommes), de rituels de sociabilité (parce que

c’est accroupis que l’on palabre) ou encore de pratiques professionnelles. Dans ces deux

exemples de l’escalier pré-colombien et de la case africaine, on voit très bien en quoi le corps

et l’architecture obéissent à des logiques congruentes, la socialisation de l’un confortant les

logiques de l’autre. L’escalier mexicain conforte une manière de gravir les marches très

différente de la nôtre qui appelle à ce que les escaliers soient comme ils sont, comme la case

africaine rend nécessaire et ainsi reproduit une manière de se tenir mais aussi une souplesse

d’articulations qui dans d’autres cultures « s’atrophie » ou se « sclérose ».

Par rapport à ces questions, l’expérience du handicap peut également être très éclairante.

Notre architecture comme notre urbanisme sont, contrairement aux pays d’Europe du Nord,

largement conçus sans souci de ce que nous appelons maintenant volontiers des « personnes à

mobilité réduite ». A l’inverse, comme nous l’avons fait à la Cambre l’année académique

passée, la mise en situation des étudiants (invités à user de la chaise roulante dans des univers

familiers, placés dans des situations d’orientation dans le noir…) oblige à une prise de

conscience des implications corporelles et sociales des choix architecturaux.

Si l’anthropologie nous invite à reposer la question de l’architecture à partir de celle du corps,

il reste à se demander comment rendre le corps plus présent, plus actif dans l’enseignement de

l’architecture. Peut-être, en plus de la confrontation matérielle à d’autres cultures à l’image de

l’expérience relatée par J.P.Pouhous dans cet ouvrage, la dimension « corporelle » de

l’enseignement de l’architecture pourrait-elle tirer parti d’une immersion des étudiants dans

des disciplines artistiques qui seraient plus physiques que l’architecture. Si on la compare aux

autres arts, à la danse bien sûr, mais aussi à la sculpture, à la peinture… l’architecture apparaît

en effet comme un art bien peu physique. L’architecte, dessinant des plans, écrit davantage

des partitions qu’il ne les joue. Et le dessin lui-même prend de plus en plus, nouvelles

technologies obligent, les voies de la dématérialisation. Cela peut paraître anodin, mais ces

dimensions sont de fait significatives. Et, peut-être l’enseignement de l’architecture gagnerait-

il à les assumer, par exemple en poussant l’étudiant à découvrir ces pratiques artistiques

manifestement « plus près du corps », ou à fréquenter davantage le jeu de la partition (c’est-à-

dire le travail matériel, le chantier…) que sa seule écriture.

Ce qui est vrai de la socialisation corporelle, l’est évidemment aussi des formes de sociabilité,

des manières de vivre. Celles-ci s’inscrivent dans l’espace et dans l’architecture comme le

montrent les contributions à ce numéro des Cahiers de la Cambre. Une inscription qu’il faut

donc comprendre, mais sans pour autant se méprendre sur les liens entre formes

architecturales et pratiques sociales : des liens qui, indéniablement existent, mais qu’il ne faut

toutefois pas interpréter sur un mode exagérément déterministe. L’architecture ne détermine

5

pas la violence même si elle peut la faciliter. Les travaux de J. Jacobs sur les métropoles

américaines nous l’ont suffisamment montré : de mêmes formes architecturales peuvent

parfaitement induire des formes d’appropriation et de sociabilité très différentes, même si

certaines formes spatiales manifestement sont susceptibles de favoriser telle ou telle formes

sociales.

Entendons-nous bien toutefois. La compréhension de l’autre est bien sûr indispensable à

l’architecte qui entend construire dans d’autres cultures ou pour d’autres cultures que la ou les

siennes. Mais cela n’implique en rien le nécessaire respect de ces formes architecturales

« autochtones ». Ainsi, la domination, par exemple celle de la femme si présente dans les

cultures évoquées dans cet ouvrage, peut-elle, elle aussi, s’inscrire dans l’espace. Là, bien

pensée, la rupture avec les formes architecturales peut s’avérer un acte politique comme la

prise en compte des réalités anthropologiques des sociétés colonisées fut à coup sûr un acte

politique émancipateur. Toutefois, là encore, de tels gestes nécessitent une compréhension

fine de la réalité sociale tant des actes de rupture insuffisamment réfléchis peuvent engendrer

des « effets pervers », et faire de gestes supposés libérateurs l’envers de ce qu’ils prétendaient

être. C’est ce que montre un des textes consacrés à l’architecture marocaine.

Autrement dit, l’indispensable compréhension anthropologique doit constamment veiller à ne

pas céder à la fascination de l’exotisme sous quelque forme que ce soit. Pas plus d’ailleurs

qu’à la défense emphatique d’une authenticité que viendrait menacer la modernité. Nous

savons à quel point son adoption par l’extrême-droite a pu mettre en évidence les ambiguïtés

d’une défense inconditionnelle de l’authenticité.

Ce que nous apprend l’anthropologie ne doit donc pas s’arrêter à la compréhension de l’autre

mais s’ouvrir à une réflexivité sur nous-même comme aussi sur ceux dont nous découvrons

les réalités. Et l’horizon de cette réflexivité ne doit pas cesser d’être guidé par des intuitions

éthiques ou politiques émancipatrices. Connaître l’autre bien sûr, le respecter assurément,

mais, d’autant qu’il s’agit d’un « art appliqué », l’architecture ne peut oublier la dimension

éthique et politique des gestes qu’elle pose. Ce n’est qu’à condition d’éviter les pièges, que ce

soit ceux du mépris et de l’indifférence mais aussi celui de l’émerveillement, que

l’anthropologie et l’architecture pourront participer d’un processus émancipateur.

1

/

5

100%