Dans toutes les sociétés, le théâtre donne lieu à un grand

Dans toutes les sociétés, le théâtre donne lieu à un grand rassemblement qui tient à la fois de la cérémonie et de la fête.

Le public s'y voit assigner une place différente suivant les époques – participation maximale ou regard distancié –,

inscrite dans l'architecture même du lieu théâtral. Les événements représentés par les comédiens sur un mode stylisé ou

réaliste, selon qu'on veut ou non faire croire à la véracité de la fiction, s'organisent en un spectacle de l'existence

humaine qui permet à chacun de s'interroger sur sa propre image, réfléchie par ce miroir.

Théâtre et société

En Orient comme en Occident, le théâtre naît du culte religieux, dont il se détache lentement, et de la dramatisation de

textes narratifs fondateurs, épiques ou religieux. Aussi véhicule-t-il, sous forme de mythes, l'histoire collective et nous

éclaire-t-il sur l'image qu'une société se fait d'elle-même. Il est la mémoire politique d'un peuple. Parce qu'il est la

manifestation du groupe social, il emprunte ses modes d'expression aux grandes fêtes, religieuses ou civiques, qui

réunissent la cité. À l'origine, l'art dramatique recourt spontanément au chant, à la musique et à la danse.

Les origines de l'art de la scène

La naissance du théâtre occidental s'opère en deux temps, au VIe siècle avant J.-C. dans la Grèce antique, puis au

Moyen Âge, après la période de transition qui suit l'effondrement de l'Empire romain et les Grandes Invasions. Le

miracle grec s'est opéré par la découverte du pouvoir de la parole. Au moment où le théâtre naît à Athènes, la cité est en

train de mesurer, avec l'instauration de la démocratie, l'efficacité de l'échange du discours: la parole circule partout à

Athènes, au théâtre de Dionysos comme à la Pnyx, où siège l'assemblée des citoyens.

L'art du dialogue

Les Grecs, rompus à la dialectique, excellaient dans l'art du dialogue. Ils avaient bien senti l'importance de la présence

stimulante de l'auditeur, permettant à l'orateur de formuler une pensée qui resterait, sans cela, inachevée. Heinrich von

Kleist, dans un texte de 1805 (De l'élaboration progressive des pensées dans le discours), en est conscient: «Veux-tu

savoir une chose que la méditation ne permet pas de découvrir? alors, cher ingénieux ami, je te conseille d'en parler à la

première personne connue que tu rencontres. [...] Il y a une étrange source d'inspiration, pour celui qui parle, dans un

visage humain qui lui fait face, et un regard, par lequel nous devinons comme déjà comprise une pensée à demi

énoncée, nous suggère souvent une formulation pour la moitié qui manquait encore.» La vivacité du dialogue de théâtre

tient à cette relation présupposée entre deux acteurs qui se font face. Tous les genres littéraires sont nés en Grèce de la

déclamation: l'épopée, l'art oratoire, le dialogue philosophique. Ce peuple, qui à la lecture solitaire préféra de loin la

parole proférée à haute voix, découvrit le théâtre, genre où la parole est en acte.

La liturgie mise en scène

Avant l'apparition du théâtre, la liturgie, en Grèce comme dans toutes les anciennes civilisations, se manifeste dans des

cérémonies rituelles dont l'ordonnance est régie par une sorte de mise en scène. Issues de cultes agraires primitifs, les

fêtes en l'honneur de Dionysos – dieu barbare et inquiétant qui deviendra le dieu du Théâtre – donnent lieu à des

spectacles hauts en couleur. Dès le VIIe siècle avant J.-C., bacchantes et bacchants, les officiants de Dionysos,

entonnent en son honneur un hymne sacré, le «dithyrambe»; ils dessinent un cercle (qui préfigure la forme du théâtre)

autour de son autel et exécutent des danses, les unes sérieuses les autres comiques; certains choreutes évoluent au son

des tambourins et des cymbales, dans une frénésie orgiaque, d'autres, habillés en satyres, se livrent à des danses

phalliques.

Du choreute à l'acteur

Pendant les hymnes dithyrambiques, l'un des choreutes se détachait parfois du groupe et, montant sur une estrade,

venait improviser une monodie près de l'autel de Dionysos. Ainsi naquit le protagoniste (nom par lequel en Grèce on

désignera l'acteur). Quoique le mystère de la transformation du rituel en œuvre d'art reste malaisé à élucider, Aristote

établit, dans la Poétique, l'origine de la tragédie et de la comédie: «[...] l'une vient de ceux qui conduisaient le

dithyrambe, l'autre de ceux qui conduisaient les chants phalliques qui sont encore en usage aujourd'hui dans nombre de

cités.»

Le metteur en scène polonais Tadeusz Kantor évoquait dans le Théâtre de la mort (1975) ce moment de rupture où,

pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un homme se détacha de la communauté de culte et, devenu acteur,

se retourna vers le public: «Face à face avec ceux qui sont restés de ce côté-ci apparut un Homme leur ressemblant trait

pour trait, qui était cependant, par une espèce d'opération mystérieuse et géniale, infiniment distant, terriblement

étranger, tel un mort, séparé par une cloison invisible, et néanmoins redoutable et inimaginable [...]. Ils ont vu

subitement, comme dans la lumière d'un éclair, l'image tragiquement clownesque de l'homme, comme s'ils l'avaient vu

pour la première fois, comme s'ils s'étaient vus eux-mêmes.»

La création de l'art dramatique

Vers 550 avant J.-C., Thespis, un poète lyrique dont les œuvres ne nous sont pas parvenues, se mit à consigner par écrit

ces monodies improvisées qui constitueront les épisodes de la pièce antique, équivalents des actes dans le théâtre

occidental. Il les chantait lui-même, tout en dansant. Substituant le texte à l'improvisation et l'acteur professionnel à

l'officiant, il créa l'art dramatique. Eschyle parachèvera l'œuvre de Thespis: il lui suffira d'introduire le deuxième acteur,

ce qui permet le jeu dialogué, pour que naisse le théâtre occidental tel qu'il fonctionne encore aujourd'hui. Thespis

donne à Athènes, en 534, dans le cadre des concours dramatiques instaurés à l'époque du tyran Pisistrate, la première

représentation tragique de l'histoire, et il obtient le prix.

Les dionysies

Désormais les spectacles sont créés deux fois par an à Athènes, pour les fêtes de Dionysos, lors des grandes dionysies,

au printemps, et au cours des lénéennes, en hiver, et à chaque fois devant une foule immense: le théâtre de Dionysos

pouvait en effet contenir dix-sept mille spectateurs; selon certains contemporains, il y aurait eu jusqu'à trente mille

personnes à la création des Perses d'Eschyle. Trois auteurs dramatiques concourent pendant trois jours consécutifs.

Chacun présente, dans la même journée, trois pièces, suivies d'un drame satyrique, ce qui constitue un corpus d'environ

dix mille vers. Toute la cité participe à cet événement. Le spectacle repose autant sur les choreutes, simples citoyens et

non acteurs professionnels, que sur les protagonistes.

L'épopée portée à la scène

Le théâtre grec trouve ses matériaux dans l'épopée. Platon tenait Homère pour «le maître originel et le guide de la belle

troupe des poètes tragiques». Eschyle, Sophocle et Euripide lui empruntent en effet bon nombre de leurs sujets. Leurs

matériaux sont déjà dramatisés grâce au travail des rhapsodes, ces sortes de ménestrels qui, au VIe et au Ve siècle,

chantaient des passages saillants de l'Iliade et de l'Odyssée et que Pindare surnomma Homérides («fils d'Homère»). Le

fait de porter à la scène l'épopée, interminable récit à tiroirs, aurait pu donner naissance à des pièces à épisodes

comportant de nombreux rebondissements; en fait, le passage à la scène introduisit une concentration de l'action autour

d'un événement unique. Si Aristote attache tant d'importance à l'unité d'action, ce n'est pas d'un point de vue normatif,

mais parce qu'il constate l'échec, auprès du public, des tragédies qui en sont dépourvues: «Tous ceux qui ont traité toute

l'histoire du sac de Troie au lieu de la traiter par parties comme a fait Euripide, ceux qui ont traité toute l'histoire de

Niobé au lieu de faire comme Eschyle, ou bien échouent ou bien résistent mal dans les concours.»

La prise de conscience du fictif

La naissance du théâtre est un moment essentiel dans l'histoire de l'humanité. L'homme prit conscience du fictif grâce

au jeu théâtral. La réaction de Solon devant la première représentation à Athènes, donnée par Thespis, est significative:

lorsqu'il se trouva pour la première fois confronté à l'acteur, qui donne pour vrai un simulacre, il considéra qu'un tel

mensonge était sacrilège, et il quitta le théâtre, indigné. La fiction, qui n'était exprimée auparavant qu'à travers le récit

indirect de l'épopée, était brusquement mise en scène, si bien que l'on pouvait croire momentanément à la réalité des

événements joués.

Cette prise de conscience du fictif ne s'opéra que lentement. Deux exemples l'attestent. Lors de la représentation de la

Prise de Milet, tragédie perdue de Phrynichos, prédécesseur immédiat d'Eschyle, la panique s'empara des spectateurs: à

la vue d'un spectacle qui représentait des événements vieux d'à peine dix ans, croyant que l'action représentée se

produisait dans le réel, ils éprouvèrent ce que Stendhal appellera, dans Racine et Shakespeare, l'«illusion parfaite».

Athènes interdit alors de représenter des événements contemporains. Les Euménides d'Eschyle produisirent une terreur

bien plus grande encore: persuadés que les Érinyes arrivaient sur scène, «des enfants en moururent et des femmes

avortèrent», comme nous l'apprend la Vie anonyme d'Eschyle.

Le théâtre médiéval

La chute de l'Empire romain crée en Occident une cassure politique, linguistique, culturelle. Après une époque

chaotique, le théâtre renaît lentement du culte, selon un processus analogue à celui qui s'était opéré dans la Grèce

antique. Le théâtre médiéval européen s'enracine en effet, comme le théâtre grec, dans la liturgie. Molière, désireux de

soustraire le théâtre aux attaques des dévots, le rappelle dans la préface du Tartuffe

: «[...] la comédie, chez les Anciens, a pris son origine dans la religion qui faisait partie de leurs mystères.»

De la liturgie au jeu dramatique

Dès le IXe siècle, l'Église institue en effet des «jeux liturgiques», dialogués et chantés, qui théâtralisent les passages les

plus marquants de l'Évangile: l'adoration des bergers et des Rois mages à Bethléem, la rencontre du Christ avec les

pélerins d'Emmaüs, la résurrection de Lazare, etc. L'un des plus anciens, célébré à l'époque carolingienne pour l'office

pascal, est le Quem quaeritis? («Qui cherchez-vous?»). Quatre moines représentent devant les fidèles la scène où un

ange annonce la résurrection aux saintes femmes devant le tombeau vide. Le jeu se déploie, suivant un parcours

processionnel strictement fixé, dans toute l'église. Dans une telle cérémonie, l'utilisation du latin, la langue du culte,

renforce, sur le plan du dialogue, la rupture spatiale qui s'opère entre l'espace sacré de l'église et l'espace profane de la

ville. Deux conditions seront nécessaires pour que la notion de théâtre remplace celle de cérémonie: l'adoption du

français, langue profane, et la sortie du sanctuaire. C'est un auteur anonyme normand qui, à la fin du XIIe siècle,

accomplira le passage du jeu liturgique au jeu dramatique, avec le Jeu d'Adam. Cette pièce, qui montre la tentation

d'Adam et Ève, le péché et la punition, est le plus ancien mystère.

Les mystères

Joués dans toute l'Europe du Moyen Âge, les mystères sont des drames sacrés qui empruntent à la Bible leurs sujets. Ils

sont très populaires, particulièrement les mystères de la Passion, qui relatent toute l'histoire de l'humanité, du péché

d'Adam jusqu'au rachat de l'homme lors de la Résurrection. Le théâtre occidental gardera toujours la nostalgie de cet

espace sacré de l'église dont il est sorti. Mallarmé, qui voit dans la cérémonie religieuse un modèle de théâtre, trouve

dans le sanctuaire «un agencement dramatique rare», comme il le dit dans l'un des passages de Divagations. Le

dispositif constitué par l'église permet, selon lui, une communion à la fois esthétique et métaphysique entre fidèles et

officiants (nombreux sont les metteurs en scène du XXe siècle qui voudraient instituer entre le public et les interprètes

un rapport de cette nature-là, ce qui apparaît utopique dès lors que les officiants sont devenus des acteurs, et les

participants des spectateurs).

Théâtre, musique et danse

Parallèlement au culte, la théâtralisation des pratiques sociales, lors des fêtes profanes et des cérémonies religieuses,

favorise le renouveau du théâtre. Sur leur exemple, le théâtre médiéval, comme l'avait fait le théâtre antique, recourt au

moins autant au chant, à la musique et à la danse qu'à la déclamation. Beaucoup de poètes et d'auteurs dramatiques

étaient eux-mêmes compositeurs, notamment Arnoul Gréban, à qui l'on doit un des mystères de la Passion, et Adam de

la Halle, le plus ancien dramaturge profane français, auteur du Jeu de la feuillée et du Jeu de Robin et de Marion. C'est

l'apparition de l'opéra, au XVIIe siècle, qui coupera le théâtre des arts musicaux. Il ne sera plus alors ce spectacle

complet que connurent l'Antiquité et le Moyen Âge, mais se réduira à l'art de la déclamation.

Les fêtes populaires

Les fêtes princières, fort anciennes, décrites dès le VIe siècle par Grégoire de Tours, puis par des chroniqueurs comme

Froissart, sont un spectacle fastueux que les grands offrent au peuple pour affirmer leur pouvoir. La ville entière se fait

théâtre: la porte d'entrée, les rues que le défilé va emprunter sont richement décorées; des tréteaux sont plantés aux

carrefours qui présentent des tableaux vivants, parfois mimés; sur des chars roulants se produisent des mimes aux

endroits où le cortège s'immobilise, dispositif qui sera utilisé en Espagne sur les scènes des autos sacramentales. Les

fêtes populaires, issues des saturnales romaines, comme la fête des Fous ou le carnaval, contiennent également des

éléments de théâtralité. Bouffons et fous, personnages qui égaieront la scène shakespearienne, encore médiévale à bien

des égards, peuplent cet univers burlesque. Telles sont les racines de la farce. Le sermon joyeux, qui parodie de façon

grossière les sermons proférés en chaire, et la sotie, qui cultive le canular, procèdent également de l'atmosphère qui

règne lors des fêtes populaires.

Les «confréries»

Le théâtre, parce que toute la cité y participe, est chose politique au Moyen Âge, comme il l'était en Grèce. La

construction du hourdement (le terme sera synonyme de «théâtre») mobilise charpentiers, maçons, etc. La réalisation

des costumes incombe aux tisserands, drapiers, tailleurs. Les plus grands peintres – Fouquet sous Louis XI, Holbein

sous Henri VIII en Angleterre – participent à la réalisation des décors. Les rôles sont tenus par des bourgeois et par des

étudiants de la ville, parfois même par des nobles. La rupture entre acteurs et spectateurs n'apparaîtra qu'au XVe siècle,

lorsque les acteurs de mystères, devenus professionnels, groupés en «confréries», ne seront plus les délégués des

spectateurs sur l'aire de jeu. Les confrères de la Passion, reconnus officiellement par Charles VI en 1402, détiennent dès

lors une sorte de monopole à Paris: eux seuls ont droit d'y jouer les mystères. Cette rupture ne fera que s'accroître dans

les siècles qui suivent. Si le rêve d'un théâtre populaire, tel que Jean Vilar l'avait conçu, s'est soldé par un échec, c'est

que le groupe social n'est soudé aujourd'hui ni par des idéaux communs ni par une identité collective, et il peut

difficilement se retrouver uni dans la grande aventure théâtrale.

Les traditions non européennes

Le théâtre médiéval n'a pas survécu, car un travail de condensation pour passer de la matière narrative – la Bible – à la

forme dramatique, travail que les Grecs avaient mené à bien, n'a pas été réalisé. Ce n'est sans doute pas la seule raison.

D'autres phénomènes, sociologiques et artistiques, sont en cause, notamment la séparation du profane et du sacré, qui

s'opère dans la société occidentale avec la Renaissance, et la redécouverte d'autres modèles antiques.

Le Ramayana

Le Ramayana est en effet toujours très vivace en Inde ainsi que dans l'Asie du Sud-Est. Le théâtre qui est en est issu, né

d'une épopée religieuse comme les mystères européens, n'a pourtant pas procédé à un travail de sélection dans les

nombreux épisodes que contient le poème. La geste de Rama, qui date dans sa version sanskrite du Ier siècle, et dans sa

version hindi du XVe siècle, est, avec le Mahabharata , l'un des plus anciens poèmes religieux indiens. Ce texte narratif,

dans lequel tous les personnages sont des incarnations des dieux, le roi Rama étant l'un des avatars de Vishnu, contient

un enseignement éthique et spirituel. Il a été tôt dramatisé. À mesure de sa diffusion à travers l'Inde, puis dans l'Asie du

Sud-Est, lors de l'expansion de l'hindouisme, dans les sociétés khmère, javanaise, birmane, thaï, malaise, balinaise, etc.,

le Ramayana a donné naissance à d'innombrables versions. Chaque pays a introduit des particularités culturelles et

adopté des formes théâtrales différentes (théâtre d'ombres, théâtre masqué, opéra, marionnettes, danse). Partout, ce

théâtre rassemble les foules durant de longues heures pour suivre la succession de multiples épisodes, comme au théâtre

médiéval européen. Le public de ces spectacles, proches encore de la cérémonie, n'a pas perdu, contrairement à celui de

l'Occident, sa ferveur religieuse.

Le monde arabe

L'absence de théâtre arabe est une question tout aussi complexe que celle de l'absence d'épopée en Chine.

L'interdit de la figuration

La pensée hellénique a pourtant exercé une très grande influence sur le monde arabe. En outre, ce sont les musulmans

qui, grâce à leurs traductions latines de Platon et d'Aristote, ont transmis l'héritage grec au Moyen Âge européen.

Comment se fait-il qu'ils n'aient traduit ni Eschyle, ni Sophocle, ni Euripide? qu'ils n'aient pas non plus créé une forme

originale de théâtre? L'argument le plus souvent retenu pour rendre compte de cette carence est l'interdit de la

figuration, donc de la représentation, dans la religion musulmane. Une anecdote est à ce propos éclairante, même si son

authenticité est contestée. Averroès, écoutant les récits d'un marchand arabe qui revenait de Canton, ne put croire à la

véracité de ses propos. Ce marchand prétendait avoir assisté à un spectacle où des individus, masqués ou maquillés,

gesticulaient et déclamaient devant un public dans le dessein de représenter un événement imaginaire. Il était

impensable pour Averroès, pourtant grand lecteur et commentateur des philosophes grecs (d'Aristote notamment), que

des hommes fussent assez fous, voire impies, pour rivaliser avec Dieu, seul façonneur des images. L'idée de théâtre était

donc, pour lui, inintelligible.

Le taziyé et le Karagöz

Il n'existe pas en effet, dans la religion musulmane, de jeux liturgiques comparables aux cérémonies rituelles des Grecs

anciens ou du Moyen Âge européen, aussi le théâtre ne put-il naître du culte comme partout ailleurs. La seule forme de

théâtre islamique, créée en Iran au VIIe siècle par les chiites, et représentée aujourd'hui encore, est le taziyé: il s'agit d'un

drame religieux, comparable à nos grandes Passions, où le problème de la légitimité de la succession du Prophète est

représenté à travers de mortels combats entre prétendants. Quant au théâtre profane, il n'a qu'un mode d'expression dans

le monde arabe, c'est le Karagöz, un théâtre d'ombres qui a pris le nom de son personnage principal. Cette forme, qui ne

recourt pas à l'acteur et ne joue donc pas du phénomène de l'incarnation, est née en Égypte ou en Turquie au XIIIe

siècle. Elle est proche, par son triple aspect, licencieux, grotesque et contestataire, de la farce médiévale européenne.

Il faut attendre 1848 pour que le chrétien maronite Marun al-Naqqach traduise et fasse jouer en Syrie l'Avare de

Molière. C'est la première représentation théâtrale dans le monde arabe.

Les éléments du jeu scénique

Le théâtre, réunissant toute une communauté, ne peut fonctionner qu'avec l'adhésion du groupe. Shakespeare faisait

remarquer que «le public, non l'auteur, fait un bon mot». Le théâtre occidental repose, comme tous les jeux, sur un

système de conventions: le spectateur sait bien qu'il ne se passe rien de réel sur la scène, mais il feint de croire que le

spectacle auquel il assiste est vrai; quant aux acteurs, ils agissent, à l'intérieur des conventions, comme si leur but

essentiel était de tromper le public.

Principe de plaisir et principe de réalité

L'illusion théâtrale réveille l'une des formes les plus archaïques de plaisir, celle que Freud a mise en évidence dans le

jeu du fort-da. Le petit enfant, capable d'émettre seulement quelques syllabes, jubile lorsqu'il découvre ce jeu. Il s'amuse

à faire disparaître un objet en criant fort («loin»), puis à le faire réapparaître en criant da («voilà»). Ce jeu permet de

maîtriser, par l'alternance présence/absence, l'angoisse de séparation créée par l'éloignement momentané de la mère.

Cette mise en scène transforme le déplaisir en plaisir. Comme au théâtre, tout n'est ici que représentation, et la

principale source de plaisir réside dans la fonction scopique, c'est-à-dire dans le seul fait de regarder. Ici, l'enfant est

acteur et spectateur de son propre jeu. L'âge adulte ne lui permettra plus de cumuler ces deux rôles. De même que

l'enfant se montre souvent mécontent lorsque le jeu cesse, de même le spectateur, qui a assisté, fasciné, à l'apparition et

à la disparition des acteurs, éprouve un sentiment de frustration lorsque le rideau tombe définitivement. Cette rupture

marque un retour au «principe de réalité», qui durant la représentation avait été mis en veilleuse au profit du «principe

de plaisir».

Le «plaisir de pleurer»

Ce que vient chercher le spectateur au théâtre, c'est le rire et/ou l'émotion. Le rire est un moment jubilatoire: dans une

sorte de triomphe imaginaire, le public se moque d'un personnage qui incarne une force perçue comme maléfique. Le

plaisir tragique, lui, est plus complexe. Saint Augustin, au livre III de ses Confessions, s'étonne du plaisir ressenti dans

sa jeunesse au spectacle de la tragédie: «Mais quel est ce motif qui fait que les hommes y courent avec tant d'ardeur, et

qu'ils veulent ressentir de la tristesse en regardant des choses funestes et tragiques qu'ils ne voudraient pas néanmoins

souffrir? Car les spectateurs veulent en ressentir de la douleur; et cette douleur est leur joie.» Le «plaisir de pleurer et

d'être attendri» dont parle Racine à propos de Bérénice

, dont il est très satisfait, car «c'est une tragédie qui a été honorée de tant de larmes», semble paradoxal. Le plaisir

tragique met en jeu un phénomène cathartique. Nous avons tous besoin, comme l'a montré Aristote, d'éprouver des

émotions fortes – crainte, pitié... – qui s'accompagnent, dans la vie, de troubles et de souffrances. Dans la tragédie, en

revanche, le spectateur les ressent sans en avoir les tourments, et il en retire du plaisir, parce qu'il est «purgé» de ses

affects. Ce que nous vivons d'émotion au spectacle de la tragédie, par personnage interposé, nous l'évacuons,

économisant ainsi un déplaisir que nous éprouverions dans l'existence réelle.

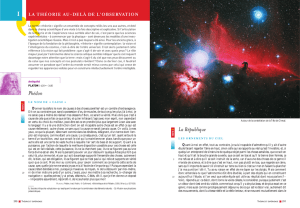

L'acteur selon Platon

Le jeu scénique met donc en branle les affects. Ces forces émotionnelles que la représentation suscite ont éveillé à

maintes reprises la méfiance des moralistes. Platon bannit les poètes de sa république idéale, de peur qu'ils n'exercent

une influence néfaste sur les esprits. En incarnant des personnages immoraux, l'acteur aurait perdu, selon le philosophe,

tout sens moral. «N'as-tu pas remarqué que l'imitation, commencée dès l'enfance et prolongée dans la vie, tourne à

l'habitude et devient une seconde nature, qui change le corps, la vie et l'esprit?» dit-il dans la République.

L'anathème chrétien

Avec l'apparition du christianisme, bon nombre de Pères de l'Église jetteront à différentes époques l'anathème sur le

théâtre, qu'ils considèrent comme un lieu de perdition. Les jansénistes notamment, convaincus que le jeu corrompt,

condamnent farouchement le théâtre. Pour Pierre Nicole, le comédien est un homme perdu parce qu'il éprouve,

partiellement du moins, les passions qu'il joue. Il ne peut rester maître de son jeu. Le rôle déteint sur la personne et

inocule à l'être, comme dans un phénomène de contagion, les désirs et les troubles dont il se fait l'interprète. De plus, le

comédien est un homme dangereux, qui va communiquer au spectateur toutes les passions nocives dont il s'est imprégné

en les jouant. Bossuet écrit lui aussi, à la même époque, un violent réquisitoire contre le théâtre (Maximes et réflexions

sur la comédie, 1664) qu'il étendra ensuite à tous les autres arts. Seuls les jésuites, qui dès la fin du Moyen Âge

cultivèrent le théâtre dans leurs collèges, surent utiliser l'impact sensible qu'exerce la représentation lorsque son but est

moralisateur.

Le théâtre selon Diderot

Diderot, dans le Paradoxe sur le comédien, réhabilite l'acteur, qui ne doit éprouver aucune des émotions du personnage

auquel il prête son corps. Il faut qu'il se regarde sans cesse jouer pour trouver le ton juste, qu'il fasse taire sa propre

sensibilité, car l'émotion ne peut que nuire à son jeu. S'il veut créer chez le spectateur l'illusion, s'il désire l'émouvoir au

plus profond de lui-même et lui faire croire à la réalité du personnage qu'il incarne, il ne doit pas s'identifier à ce

personnage. Le «don de nature» n'a aucune valeur s'il n'est sans cesse perfectionné par le travail. Tout doit être maîtrisé

au théâtre: l'expression du visage, la voix, les cris, les gestes; rien ne peut y être naturel. Le «vrai de la scène» ne

consiste pas à montrer les choses comme elles sont en nature, ce qui serait «commun», mais il réside dans «la

conformité des actions, des discours, de la figure, de la voix, du mouvement, du geste, avec un modèle idéal, imaginé

par le poète et souvent exagéré par le comédien».

La scène et le jeu dramatique

Le théâtre est le reflet du monde: tel est, selon Shakespeare, «l'objet propre du théâtre, dont le but a été dès l'abord, et

demeure toujours, de tenir, pour ainsi parler, le miroir devant la nature, de montrer au bien son propre visage et au mal

sa physionomie, au siècle même et au corps de notre temps son image et son effigie» (Hamlet). Mais l'art du reflet,

complexe, suppose un travail d'épuration. Le réalisme vit mal sur la scène; le théâtre, pas plus que la peinture, n'est

photographie du réel. Le monde stylisé qu'il évoque met en cause le spectateur dans son existence même.

Le jeu scénique est, dès ses débuts, toujours stylisé, tant en Orient qu'en Occident. Tandis que l'art oriental ne connaît

que peu d'évolution, la scène occidentale est passée par une série de métamorphoses, de la stylisation au réalisme. C'est

là une caractéristique des arts de l'espace: les plus anciennes représentations visuelles (Lascaux, Altamira, vallée des

Merveilles) sont stylisées, et ce n'est que tardivement que les représentations plastiques deviennent réalistes.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%

![PDF [23 Ko]](http://s1.studylibfr.com/store/data/006978007_1-d1986b192e51a4bdf6d5347ee3baf875-300x300.png)