progressionce2franca..

Grammaire

Le texte, la phrase, la ponctuation.

Les types de phrases :

- Déclarative.

- Interrogative.

- Exclamative.

- Impérative.

Phrases affirmatives/phrases négatives :

- Les reconnaître

- Passer d’une forme à l’autre.

Identifier verbes et noms dans une phrase :

- Repérages et substitutions.

Phrases minimales/phrases étendues :

- Les distinguer, expansion et réduction de phrases.

- La composition de la phrase minimale : Groupe Sujet + Groupe Verbal.

- La composition de la phrase étendue : GS + GV + Groupe Complément –

découpage de phrases.

Manipuler les différents compléments :

- Les compléments essentiels : COD et COI.

- Les compléments non essentiels : les compléments circonstanciels. Travail sur le

déplacement de ces groupes.

Le Groupe Nominal.

- Reconnaître et manipuler les différentes déterminations du nom.

- Distinguer noms communs et noms propres.

- Manipuler les expansions du nom : reconnaître et utiliser l'adjectif qualificatif,

approche, par comparaison, du complément du nom.

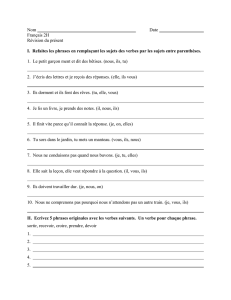

L’accord sujet verbe.

- Les différentes compositions du sujet : GNS ou pronom personnel sujet.

- Repérage de noms noyaux dans les GN.

- Repérage et réalisation de chaînes d’accords.

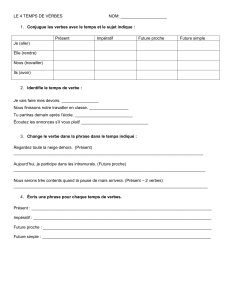

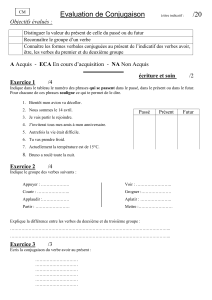

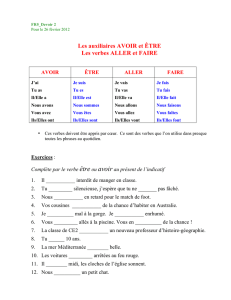

Conjugaison

Les variations du verbe.

- Rôle du verbe dans la phrase.

- L’infinitif du verbe.

- Les marques temporelles : passé, présent, futur.

- Les personnes, les pronoms de conjugaison.

Le présent :

- Etre, avoir, aller.

- Verbes du premier groupe

- Verbes du deuxième groupe

- Verbes du troisième groupe (approche)

Le futur.

- Règle d’engendrement.

- Quelques verbes irréguliers.

L'imparfait.

- Règle d’engendrement.

- Verbes en yer et ier.

- Quelques verbes irréguliers usuels.

Le passé composé.

- Règle d’engendrement.

- Trouver le participe passé.

- L’accord du participe passé.

Etude de verbes fréquents :

- être, avoir, aller, venir, voir, prendre, faire, dire (tous les temps étudiés).

Verbes particuliers.

- Les verbes en -ier, -ouer, -uer.

- Les verbes en -cer, -ger, -yer.

- Les verbes en -ter et -ler.

Vocabulaire

L'ordre alphabétique des mots, le dictionnaire.

- Repérer et classer des mots dans l’ordre alphabétique.

- Chercher un mot dans le dictionnaire et exploiter la définition.

Mots de la même famille :

- mots racines, mots dérivés.

- Les préfixes.

- Les suffixes.

-

Mots étiquettes ou mots plus précis.

Le contraire d'un mot.

- Les différentes manières de dire le contraire

- Exprimer le contraire.

Les homophones.

- Les distinguer grâce au contexte.

Les homonymes

- Un mot peut avoir plusieurs sens.

- Se référer au contexte.

Les synonymes.

- Plusieurs mots pour un même sens.

Les niveaux de langue :

- Distinguer les registres familier, courant, soutenu.

- Un emploi dans des situations différentes.

Dérivations.

- Du verbe au nom.

- Du nom au verbe.

- De l'adjectif au nom.

- Du nom à l’adjectif.

- Le sens des préfixes les plus courants.

Sens propre et sens figuré.

- Les expressions françaises.

Orthographe

- M devant m, b, p.

- La lettre S et la lettre C

- Le pluriel des noms

- Le féminin des noms

- Choisir entre est ou et

- Choisir entre sont et son

- Choisir entre a et à

- Choisir entre ont et on

- La lettre G et la lettre J

- La lettre finale muette.

- Choisir entre ou et où

- Choisir entre la et là

- Noms féminins en [e]/noms masculins en [e].

- Les noms en [war]

- Les noms en [oer]

- Noms féminins en [i] et [y]

- Les noms en ail(le), eil(le), euil(le).

- Mais ou mes.

- Se/s' ou ce

- Ses/ces/c'est/sait/sais.

- Infinitif en er/participe passé en é

- L'accord du participe passé

- Choisir entre leurs et leur.

- Les mots terminés en -ment.

Et tout au long de l’année :

- Dictées préparées avec recherche et explication commune des erreurs.

- Dictées instrumentées avec recours à tous les outils susceptibles d’aider l’élève.

- Mémorisation progressive des mots de l’échelle Dubois-Buyse.

Littérature

Dire les textes.

- Mémorisation et récitation de textes.

- Lecture orale régulière.

- Lecture orale à plusieurs voix : narrateur et personnages.

- Ateliers de théâtre.

- Lecture orale de ses propres productions.

Lecture des textes de la littérature de jeunesse.

- Reformulations et synthèses successives de ce qui a été lu.

- Contrôle de la compréhension par retour au texte.

- Travaux d’interprétation avec argumentation.

- Travaux d’anticipation.

- Lectures orales du maître.

Chronologie et cohérence d'un texte.

- Remettre une histoire dans l’ordre chronologique : expliciter ses choix.

- Réécrire une courte histoire en supprimant les intrus.

- Puzzles de plusieurs textes à reconstituer.

- Textes à trous.

- Produire la fin d'un texte.

- Produire la suite d'un texte.

- Produire le début d'un texte.

- Substituts du nom : les repérer, les utiliser.

- Les mots de liaison : le repérer, les utiliser.

La poésie.

- Production de textes poétiques (rimes, acrostiches…)

- La chanson.

- Jouer avec les mots : mots valises.

Le récit.

- Repérer des récits parmi différents types de textes.

- Vers l’implicite : comprendre des récits.

- Différentes séquences du récit : dialogues, descriptions, narration – choix des temps

verbaux.

- Le dialogue : étude et production – Cas des dialogues au théâtre.

- La bande dessinée : étude et production – passage d’une BD à un récit.

- Le portrait : étude et production.

- Le conte : étude de sa structure, production d'un conte.

La lettre.

- Etude de la structure et production d’une lettre humoristique en relation à la culture

littéraire des enfants (contes).

- Ecriture régulière de courrier électronique à des correspondants.

Le compte rendu de lecture

- Repérer les éléments importants.

- Le résumé.

- Repérer le résumé d'une histoire parmi plusieurs textes et expliciter son choix.

- Production collective du résumé d'un récit lu en classe.

- Production personnelle du résumé d'un texte.

- Produire le résumé d'un texte long.

6

6

1

/

6

100%