Le tournage du documentaire

Imaginer et rassembler pour l’adaptation

Association TIFLIT - Maroc

Réalisation du documentaire / tournage participatif

Le tournage du documentaire a été effectué du 10 au 17 mars 2010. Il s’est déroulé de manière participative et

contributive, de façon à mobiliser l’ensemble des membres de la communauté, en particulier : les jeunes, les

femmes, les agriculteurs, les anciens (voir présentation des ateliers ci-dessous).

Equipe technique : encadrement du projet et appui à la participation communautaire

Les participants communautaires ont été encadrés et appuyés par :

- L’association TIFLIT : organisation, logistique, communication au sein de la communauté

- Une équipe technique composée de :

o Deux facilitateurs spécialisés dans la mise en œuvre de projets audiovisuels participatifs

(Association AFRIQUE IN VISU)

Jeanne MERCIER : animation, mobilisation des groupes, ateliers photo

Baptiste de VILLE D’AVRAY : photographie, vidéo, prise de son

o Un vidéaste : Redouane AIT BADDAZ - caméra, animation des ateliers vidéo, facilitation des

échanges communautaires

o Une coordinatrice de projet : Anne-France WITTMANN (CBA Maroc) – supervision et

coordination, animation des ateliers

Méthodologie et approche

La réalisation de ce film s’est basée sur des techniques de mobilisation communautaire et de participation

inclusive. Les activités du projet se sont déroulés en petit groupes, et ont reposé principalement sur des

échanges et du partage (jeunes interviewant des aînés ; agriculteurs parlant de leurs pratiques d’adaptation ;

femmes témoignant de leur rôle par rapport à l’écosystème local ; responsables locaux partageant leur vision

du développement de leur commune, dans une perspective d’adaptation…).

Les activités se sont organisées de manière à respecter le fonctionnement des différents groupes de la

communauté : emploi du temps et obligations des habitants ; traditions et cultures locales (en particulier

concernant la séparation hommes/femmes).

Bien que le programme des activités ait été soigneusement préparé avant le tournage, l’équipe d’organisation

a privilégié une grande souplesse, afin de tenir compte des dynamiques locales et des réactions des habitants.

Les ateliers ont été préparés et mis en œuvre de manière à favoriser l’expression libre des participants, et leur

contribution au débat et à la création. L’approche adoptée a été une approche privilégiant l’informel et la

spontanéité, de manière à ne pas braquer ou impressionner les participants, et de manière à laisser une

véritable place à l’énergie locale.

Les ateliers se sont déroulés dans des lieux divers, selon les thématiques abordés et selon les groupes ciblés.

Les lieux extérieurs ont été privilégiés, dans ou autour de l’oasis, ce qui a largement facilité les échanges (il est

plus facile de s’exprimer sur l’environnement local sur site, plutôt que dans une salle de réunion !).

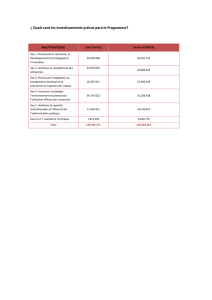

Déroulement du tournage / ateliers participatifs et contributifs

Première journée d’ateliers participatifs

A- Atelier d’échange et de débat avec les jeunes

Le changement climatique et ses impacts ressentis à Iguiouaz. Quelles idées pour l’adaptation ?

Environ 20 jeunes âgés de 12 à 24 ans ont participé à cet atelier, organisé dans le local associatif des jeunes

d’Iguiouaz. L’objectif de ce premier échange est tout d’abord d’apprendre à se connaître (chacun s’est

présenté, y compris les 4 membres de l’équipe technique) et de faire émerger le point de vue des jeunes sur les

évolutions climatiques, et de les faire réfléchir à des solutions.

Une première séquence a permis aux jeunes de s’exprimer librement sur les évolutions de leur oasis, à partir de

leur vécu personnel et à partir des récits transmis par leurs parents. Puis une discussion animée par la

coordinatrice CBA a permis de définir de manière très simple le changement climatique.

Dans un deuxième temps, deux groupes ont été constitués, avec pour mission de dessiner ensemble l’oasis

dans le passé (1er groupe) et au présent (2e groupe), en mettant l’accent sur les éléments qui leur semblent

importants. Un petit groupe d’enfants (5-10 ans) ont également réalisé un magnifique dessin très détaillé de

leur oasis.

Les deux groupes ont ensuite effectué une

restitution de leur travail, expliquant les traits

marquants de l’évolution de leur village.

Ce jeu a permis de favoriser la réflexion collective

au sein des groupes (les jeunes étaient très

concentrés et très motivés par ce travail), et de

faire émerger la vision des jeunes. Tous ont mis

l’accent sur les enjeux forts du village : évolution

de l’agriculture, en lien avec la disponibilité des

ressources en terre et en eau, évolution de

l’habitat (ancien cœur de village, désormais

abandonné, constructions récentes), évolution

de la palmeraie et donc de l’économie locale,

évolution du cheptel, réseaux de communication

(route, symbolisant à la fois l’ouverture vers

l’extérieur et l’exode).

Les jeunes ont une perception assez vive du changement climatique, à travers l’expérience de leurs parents et

grands-parents. Ils connaissent tous très bien l’histoire de leur village et de ses évolutions. Ils identifient

rapidement l’eau comme le principal enjeu local, ressource qui se fait de plus en plus rare (sources taries), à la

Atelier de réflexion collective sur les impacts du changement

climatique sur l’oasis d’Iguiouaz ©Baptiste de Ville d’Avray

fois à cause de la hausse des températures et de la baisse des précipitations (changement climatique), mais

aussi à cause d’une mauvaise utilisation (certains avouent eux-mêmes ne pas faire trop attention à leur

consommation d’eau, maintenant que l’eau potable est accessible dans tous les foyers du village). La discussion

permet de faire la différence entre les impacts du changement climatique, et les impacts des comportements

humains sur l’environnement. Elle permet également de tracer des liens de causalité entre les impacts du

changement climatique (diminution des ressources en eau, dégradation des sols) et la pauvreté qui incite les

jeunes à l’exode, renforçant ainsi la dégradation de l’oasis.

A la suite des restitution des dessins, et dans la poursuite des discussions entre les jeunes, nous avons abordé

les solutions. Comment faire pour s’adapter ? Comment faire pour faire face au changement climatique ?

Bien sûr, pour les jeunes, il est difficile de faire la distinction entre l’adaptation au changement climatique et le

développement, en général, de leur village. Néanmoins, les idées évoquées et discutées sont intéressantes :

- Pour les jeunes, la priorité est d’économiser l’eau, pour pouvoir faire face à sa diminution dans le

futur : action individuelle de chacun, mais aussi action collective, à travers un programme de

plantation d’essences agricoles et arboricoles nécessitant peu d’eau ;

- La deuxième solution proposée est de construire un barrage pour retenir l’eau des crues (de plus en

plus violentes dans la région), protéger le village et utiliser cette eau pour l’agriculture.

B- Ateliers de groupes VIDEO / PHOTOS

A l’issue du premier atelier de débat et d’échange, deux groupes sont constitués (garçons / filles), et participent

à deux ateliers :

- Atelier VIDEO – axé sur la manipulation de la caméra, les techniques d’interview (thème : échanges de

messages d’espoir en faveur de l’adaptation au changement climatique)

- Atelier PHOTO – axé sur la manipulation de l’appareil photo et les techniques de prises de vues

(thème : le ressenti des jeunes dans leur village (que leur inspire leur village, leur futur ?) à travers des

attitudes, des poses)

Ces deux ateliers ont permis de motiver les jeunes à travers une approche « amusante » : chacun a pu prendre

en main caméra et appareil photo, apprendre comment fonctionnent ces deux outils, avec des rudiments de

cadrage et de réglages très simples.

Les jeunes ont également appris à composer une interview, à poser des questions, mais également à se mettre

eux-mêmes en scène et à répondre aux questions, transmettant un message.

1- Ateliers photo

Les ateliers photo se sont déroulés en intérieur. Après avoir montré les techniques de fonctionnement d’un

appareil photo professionnel, les participants ont été invités à se mettre en scène pour représenter la jeunesse

de l’Oasis. Chacun par son expression faciale exprimait un message pour les personnes extérieures à l’Oasis.

Les jeunes se sont photographiés entre eux et ont noté chacun une légende accompagnant leur photo.

2- Atelier VIDEO - Filles

Les participantes ont tout d’abord débriefé avec la coordinatrice CBA autour des questions du changement

climatique et des solutions/idées pour le futur. Le thème de l’atelier étant « comment s’adapter au

changement climatique, quelles idées pour le futur ? », les jeunes filles ont tout d’abord échangé entre elles et

alimenté le débat. Puis, après une petite formation à l’utilisation de la caméra, elles se sont interviewées

mutuellement, sur la base de trois questions qu’elles ont préparées ensemble :

Qui es-tu ?

Quelles sont tes idées pour l’adaptation au changement climatique ?

Quel est le mot d’espoir que tu veux transmettre à d’autres communautés ?

Les idées des jeunes filles pour l’adaptation sont nombreuses et très pertinentes :

- Les économies d’eau ;

- La construction d’infrastructures pour protéger l’oasis contre les crues et favoriser l’alimentation en

eau ;

- Surtout, elles mentionnent l’éducation, en particulier pour les filles (car l’éducation permet de trouver

des solutions, d’avoir plus de ressources, de ne pas être dépendant) ;

- Et la solidarité (TIWIZI, en langue berbère), qui permet aux gens de faire face aux situations difficiles.

Pour elles, la solidarité est ce qui permet la vie dans l’oasis, et ce, de tous temps. Cette solidarité doit

être renforcée dans le futur, car la vie va être de plus en plus difficile. « Seule, une main ne peut

applaudir », comme le dit le dicton, cité par l’une des participantes ;

- Les jeunes doivent s’engager pour leur communauté. Sans les jeunes, l’oasis ne pourra pas survivre. Ils

doivent travailler la terre, perpétuer l’héritage de leurs ancêtres, développer de nouvelles

opportunités (activités nouvelles, qui motiveront les jeunes à rester dans le village).

« Espoir », « Mobilisation des jeunes », et « Solidarité », sont les trois mots d’espoir qui reviennent dans les

interviews, messages que les jeunes filles adressent aux autres communautés, au Maroc et dans le monde.

A la fin de l’atelier, quatre jeunes filles (Saadia, Amina, Fatima et Aïcha), leaders du groupe, décident de réaliser

une interview à quatre, en quatre langues, pour transmettre ce message d’espoir, en faveur de l’adaptation.

3- Atelier VIDEO - Garçons

Les garçons (11 adolescents et jeunes adultes et 6 enfants), se sont montrés plus timides que les filles face à la

caméra ! Ils ont réalisé les mêmes activités que les filles, et se sont interviewés mutuellement.

Les idées intéressantes pour l’adaptation qui sont ressorties de leurs échanges sont :

- Renforcement de l’agriculture, en cultivant différemment : utiliser l’eau intelligemment, planter des

cultures nécessitant moins d’eau ;

- Renforcer les connaissances des jeunes : les principaux problèmes de l’oasis sont, selon eux, liés au fait

que les connaissances des anciens se perdent de plus en plus (entretien des systèmes de captage

d’eau –khettaras- ; pollinisation et entretien des palmiers). Les jeunes ont des connaissances, mais il

réalisent que cela ne suffira pas. Ils se disent motivés pour en apprendre plus, pour perpétuer

l’héritage de leurs ancêtres et l’adapter aux conditions actuelles de vie ;

- Permettre aux jeunes de rester au village : en les aidant à développer des activités intéressantes

localement, en soutenant leurs initiatives.

Certains jeunes sont des relais de ces connaissances. C’est le cas par exemple de Mustapha, jeune

volontaire communautaire, qui apprend à réparer les réseaux sous-terrains d’eau. Mustapha est l’une

des figures emblématiques de la communauté d’Iguiouaz. Fils de musicien, il est lui-même un passeur

et un créateur. Un passeur, car il est détenteur de l’héritage de son père, des musiques traditionnelles,

mais aussi des contes et légendes du village (il parle longuement du temps des caravanes venant du

Sénégal, qui s’arrêtaient à Iguiouaz pour se reposer et s’alimenter). Il est le jeune à qui les anciens ont

appris à descendre dans les khettaras. Mais il est aussi celui qui compose de nouvelles musiques et de

nouvelles chansons, celui qui organise des activités pour les enfants du village, leur apprend à dessiner,

à chanter, les emmène à la découverte de la nature…

C- Atelier avec les femmes

Réalisé dans les champs oasiens, avec les jeunes et les femmes

Le groupe constitué par des membres de l’association TIFLIT, les jeunes participants et l’équipe technique a

rencontré une quinzaine de femmes (dont plusieurs très âgées) travaillant ensemble dans les champs. L’atelier

« femmes » a été organisé de manière à respecter leur emploi du temps et à les rencontrer dans le cadre de

leurs activités, en l’occurrence l’agriculture. Ce sont en effet elles qui s’occupent des « strates basses » de

l’agriculture oasienne : le maraîchage et les céréales.

Elles nous ont fait visiter plusieurs champs (petites parcelles accolées), et nous ont montré comment elles

travaillaient. A travers de petits entretiens avec les jeunes, elles ont parlé de leur perception du changement

climatique et des difficultés qu’elles rencontrent dans leurs activités quotidiennes. Là encore, elles ont surtout

parlé de la diminution des ressources en eau, liée à

l’augmentation des sécheresses et à la diminution

des pluies.

L’atelier a permis de comprendre les modes de

travail collectif des femmes, et les solutions

d’adaptation qu’elles mettent en place. En effet, les

femmes travaillent principalement en groupe (selon

les règles de la TIWIZI, la pratique de solidarité

locale) : chaque femme bénéficie de l’aide des

autres, à tour de rôle, sur son champ. Elle s’y

rendent toutes ensemble pour cueillir les légumes,

récolter la luzerne et les céréales, ou souvent, pour

sarcler la terre. Les femmes qui ne possèdent pas de

terre (et qui donc ne bénéficient pas de la TIWIZI)

reçoivent en échange de leur travail une partie des

récoltes. Ainsi le système bénéficie à toutes les

familles.

Elles parlent facilement des facteurs qui les rendent plus vulnérables encore que les hommes : le manque

d’éducation, le manque d’opportunité et de solution alternative. En effet, les femmes ne peuvent émigrer pour

gagner leur vie hors de l’oasis, elles sont obligées d’y rester et de se débrouiller ou de dépendre de l’argent

envoyé par leur fils, leur mari ou un autre homme de la famille.

Femmes pratiquant la TIWIZI (solidarité) dans les travaux agricoles

©Baptiste de Ville d’Avray

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%