Introduction à la notion d`information entre journalisme et

Introduction à la notion d’information

Introduction à la notion d’information entre journalisme et communication

Questions concernant le journalisme

Comment se constitue ce format journalistique de l’information ? Comment émerge et se

stabilise un exercice journalistique (statut : profession à part + ensemble de technologies

intellectuelles).

> Mélange domaine journalisme et domaine de la communication.

Terme « Information » :

Très récemment qu’il est devenu un terme relevant du journalisme.

Jusqu’à la fin du XIXe, ce terme n’avait rien à voir avec le journalisme.

Information -XIXe :

- au sens large, domaine pédagogique

- sens plus spécialisé, sens juridique // enquête : on instruit une information.

A partir de 1880, les dico renvoient à « journal ».

Certain type de travail professionnel, renvoyant au journalisme. Cf. Berthelot

Information, aujourd’hui : contenu ET type de discours, format médiatique à la fois.

MELANGE JOURNALISME ET COMMUNICATION :

- Support de communication et de pub. Conséquence symbolique et sémiologique Pub finance

le journalisme. Contenu de l’info : besoin d’un support.

- La communication s’inspire du journal

Journaux d’entreprise imitent les journaux d’information. Hybridation dans formes du journal

avec la communication.

- Confusion des rôles accentuée par le développement du numérique.

Les nouveaux outils de communication numériques ont pour conséquences de déstabiliser la

répartition des rôles entre créateurs et diffuseur de contenus.

E.g. # 1 Ipad, Tablette : Support de diffusion + Suppose système d’exploitation + Éditeur de

contenus (Apple produit maintenant des contenus après avoir créer des ordinateurs avec les

applications).

> Apple devient une sorte d’acteur-orchestre qui joue plusieurs rôles.

E.g. # 2 Orange, marque de France-Telecom (=groupe mondial de télécommunication).

Désormais Orange est de la téléphonie mobile/fixe+TV+Internet. Est aussi devenu un

producteur de contenus (Orange organise également des concours de journalisme : Phone

Reporters : produire des informations adaptées aux nouveaux supports).

Chaque innovation médiatique entraîne l’apparition de nouveaux contenus et l’entrée en

jeu de nouveaux acteurs.

> Rapport de translation de l’outil au contenu et du contenu à l’outil.

Les modes de communication de l’information joue un rôle décisif sur les contenus de

l’information.

Rôle déterminant du support dans le contenu de l’information.

Introduction à la notion d’information

Soit, souscrire à la théorie de l’énonciation éditoriale (= procédé selon lequel, lorsqu’un

message est énoncé, plusieurs acteurs rentrent en jeu dans l’interprétation du message, autre

que l’auteur).

Comment est né le journalisme moderne et comment il se reconfigure aujourd’hui ?

Comment l’information se stabilise-t-elle pour comprendre les contraintes du support ?

E.g. Rue 89 : site d’informations. Va rechercher le modèle de 1989 pour trouver le moment où

l’on exprime dans les textes officiels la nécessité de la liberté d’expression et d’accès à

l’information.

E.g. Le Monde -1944-, hérite du Temps. forme visuelle similaire . Journal : forme textuelle

hérite de modèles ancien.

> « Mémoire sociale des formes », selon Y. Jeanneret

// Internet utilise « la page » // modèle du papier

Permanence dans le renouvellement : la communication est tjs un phénomène hybride,

technique et symbolique (tjs combinés à chaque formulation du discours).

PLAN :

I. LA PRESSE MODERNE AU XIXE A TRAVERS LA PRESSE DE GIRARDIN

II. LE PETIT JOURNAL, PREMIER EXEMPLE D’UNE CULTURE DE MASSE

III. LA NAISSANCE DES PREMIERS JOURNAUX D’INFORMATION A TRAVERS LE CAS DU

MATIN

I. LA PRESSE DE GIRARDIN

Comment s’invente la presse moderne au XIXe ?

- Phénomène révolutionnaire car avec cette naissance -1836- qu’on entre pour la 1ère fois dans

l’ère médiatique :

- Invention modèle économique qui sera celui utilisé jusqu’à aujourd’hui.

- Rencontre un phénomène essentiel : hybridation de la littérature et du journalisme.

1. L’invention d’un modèle économique

- Entré dans l’ère médiatique : un public large va vivre à l’heure du média pour la 1ère fois.

Soit, le média va être diffusé largement. Une large communauté de lecteurs vivra le même

moment au même instant : découverte d’un temps collectif rythmée par le retour régulier

de support d’information.

Avec Girardin s’impose l’idéal d’un support de lecture à la fois démocratisé et régularisé.

GIRARDIN : homme de lettres ET homme d’affaires. Né en 1806, né bâtard. Élevé dans une

famille de Normandie avec volonté de devenir écrivain. Émile (autoportrait) : succès mais pas

d’argent. Pour faire fortune, il remarque qu’il faut rentrer dans le monde de la presse. Crée

donc de nouveaux journaux pour créer de nouveaux publics.

- 1er journal : Le Voleur, journal qui reprend des articles publiés dans d’autres journaux. Tire

parti du fait que les contenus sont mal protégés : agrégateur de contenus.

Introduction à la notion d’information

> Gagne beaucoup d’argent et est même copié // Le Pirate, Le Compilateur.

- 2d journal : un magasin, Le journal des connaissances utiles, journal mensuel qui répond aux

projets du magasin (=magasine), soit fournir une masse de connaissances dans une visée

encyclopédique même en temps périodique. Volonté de s’inscrire dans la continuité des

Lumières.

> Succès phénoménal : 132 000 abonnés en 1832.

- La Presse :

Ressorts de son modèle économique :

* Instauration de la publicité dans les journaux.

Ce journal part de l’objectif d’obéir au principe de publicité élargie défendue par la

Révolution Française : le principe est de rendre public la vie quotidienne d’une nation.

// Initiative qui s’inscrit dans les Lumières tout en faisant de ce principe idéologique

un principe de rentabilité économique : il faut que le journal soit accessible au plus

grand nombre pour la rentabilité.

Positionnement économique original : prix bas (40F # 80F des autres journaux)

Pour la 1ère fois, un journal se définit par son prix :

- le journal est vendu à perte : les abonnements ne financeront pas les abonnements

- pour baisser le prix d’un journal, nécessité utiliser la publicité.

Mise en place par Girardin du double marché : journal est vendu deux fois : - lecteurs,

- annonceurs.

Le tarif des annonces va être tellement augmenté que c’est l’annonce qui va financer la

fabrication du journal (la pub représente 50% du journal : innovation)

= SCANDALE : on estime que Girardin a vendu le cerveau de ses lecteurs à des annonceurs.

Le journalisme est transformé en un « trafic vulgaire » selon Louis Blanc.

+ Sainte-Beuve dénonce la « littérature industrielle ».

> Modèle économique s’impose peu à peu.

1836 : tous les journaux font de même.

* Importance du rôle de la littérature.

Girardin a inventé le roman feuilleton.

> Objectif : fidéliser le lectorat pour fournir à l’annonceur un public constant (d’où

invention roman feuilleton).

Va s’accorder au ton du journal. C’est un espace éditorial, une fiction qui prend place chaque

jour en épisode en bandeau en vas de la 1ère page.

> On constate qu’il entre en relation dialectique avec la publicité : plus le roman est

court, plus il y a de pub = certain ÉQUILIBRE.

- Pour retenir le lecteur, Girardin va faire appel aux plus grands écrivains de son temps pour

publier leurs romans en séries dans le journal.

E.g. La vieille fille, Balzac -1836.

> Décollage des ventes du journal.

Girardin tire parti à la fois d’un désir de démocratisation de l’information et à la fois d’une

situation plus générale qui est celle de la nature littéraire du journalisme au XIXe.

= Innovation révolutionnaire ET limitée :

Révolutionnaire : 1ère fois qu’un journal utilise le double marché

Limité : le journal reste acheté par abonnement alors qu’il est quotidien.

Il faudra que le journal arrive à la vente au numéro pour que le principe de

l’information quotidienne corresponde au geste d’achat.

Introduction à la notion d’information

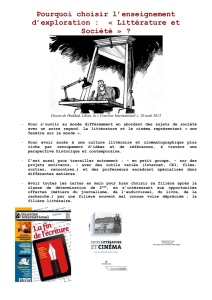

2. Hybridation de la littérature et de la presse au XIX et autonomisation

progressive du journalisme

On considère que le journalisme est né en France de deux domaines d’origine : la littérature et

la politique.

> Ces deux univers professionnels présentent des caractéristiques communes : univers

où domine une parole considérée comme agissant sur l’espace public.

Au 19ème siècle, écrivains, journalistes et hommes politiques de considèrent comme des

rivaux : héritage de la Révolution.

Chez les penseurs des Lumières s’ébauche une réflexion sur le rôle de la parole dans l’espace

public qui est d’ordre communicationnel. Le principe de la « raison » domine à l’époque dans

la cité.

Le mélange entre journalise et littérature est issu de cette période est d’un phénomène

dominant qu’est la crise de l’édition et du livre issue de la Révolution.

Contexte :

Au 19ème, les écrivais ne cessent de connaître des difficultés pour publier leurs œuvres.

1er moment de difficulté : la Révolution française elle–même effondrement du marché du

livre + déstabilisation d’un équilibre intellectuel avec la déstabilisation du pouvoir

monarchique. Sous l’Ancien Régime le livre est soutenu et censuré par la monarchie. Le roi

délivre les privilèges d’édition.

> Apparition d’un concurrent au livre pendant la Révolution : le journal.

= Création de centaines de petits titres périodiques éphémères bon marché qui racontent les

événements quotidiens et sont faits pour être lus par des gens qui ne savent pas lire : sont faits

pour accompagner l’action.

Après la Révolution, les journalistes sont devenus des nouveaux acteurs qui s’imposent

dans l’ordre public et éditorial au détriment des écrivains.

= Période paradoxale : - d’un côté on assiste à une « révolution du lire » car la vie

politique se démocratise le besoin de lecture se fait sentir pour se tenir au courant de la

politique,

- de l’autre côté effondrement du livre : les anciens éditeurs

ont perdu leurs lectures, les imprimeurs n’impriment plu les livres mais les journaux.

- Vers 1830, la France connaît une 2ème révolution : les libraires qui ont essayé de se recréer

depuis la révolution ont fait faillite + la France connaît le mouvement culturel du Romantisme

dont les écrivains accompagnent le mouvement politique et culturel. Or les éditeurs à cette

époque publient très peu car pays instable et peu de prêts accordés.

> Les écrivains qui veulent vivre de leur plume n’ont que la solution d’écrire dans le

journal. C’est le cas de Balzac qui rencontre Girardin alors qu’il ramait. Va devenir

journaliste dès 1836.

- Un 3ème phénomène accentue cette tendance : naissance des intellos précaires à la fin du

XIXe (= masse de surdiplômés qui ne trouvent pas d’emploi qualifié).

// Tout au long du siècle, la France a connu un mouvement massif d’alphabétisation

> La France est devenue un pays de lecteurs.

- Alphabétisation liée à une série de lois. Elle va faire monter le niveau de culture

moyen avec une stagnation des métiers intellectuels et notamment une saturation du secteur

professionnel de l’enseignement.

De nombreux lettrés n’ont pas d’emplois et se retrouvent marginalisés

// ils vont constituer le mouvement des intellectuels qui vont soutenir Zola dans l’affaire

Dreyfus, qui souhaiterait que ce soit le savoir qui domine la société et non pas l’argent ou le

pouvoir politique républicain.

> On est dans une situation d’élitisme démocratique contradictoire :

Introduction à la notion d’information

vie politique démocratisé mais avec un manque de débouchés professionnels pour les

intellectuels.

Cela fait que littérature et journalisme vont s’hybrider de deux façons : du côté du journal

et du côté de la littérature :

Journal : tout au long du 19ème et encore aujourd’hui, se fabrique avec la littérature.

Tous les grands genres journalistiques sont dérivés de grands genres littéraires.

E.g. l’interview est dérivé du dialogue de fiction va devenir un genre journalistique

professionnel et s’affranchit de la littérature.

E.g. :le fait divers on considère que c’est l’ancêtre du reportage.

Littérature : le fait que le journal devienne le débouché des écrivains cela entraîne des

conséquences sur la fabrication du littéraire

> Conséquence : un type de littérature plutôt que d’autres s’adaptent à la

publication périodique.

La prédominance du support périodique va entraîner la suprématie d’un genre littéraire

sur tous les autres : le roman.

Le journal va transformer le système de valeurs dans les genres littéraires. La littérature a

subit l’influence du journal avec « l’influence de la matrice périodique » cela réunit les

différents types d’effets qu’opèrent le support périodique sur la création littéraire

3 ordres principaux :

1/ la périodicité : la littérature doit d’écrire périodiquement pour être publiée dans un

journal et les écrivains doivent donc répondre à la demande

2/ l’actualité : parce que la littérature se publie dans le journal elle intègre un champ de

référence qui est celui de l’aujourd’hui la littérature parle donc de faits contemporains

et l’inspiration dominante devient celle du quotidien

3/ la collectivité : +/+ de livres sont collectifs pour répondre à la demande de quantité

du journal.

= Littérature et journalisme ont donc un univers de références communes

Le journal est amené à être considéré comme un texte crée par des individus qui ne se

professionnalisent que très progressivement.

Quelques itinéraires autobiographiques

Presque tous les écrivains de l’époque sont passés par le journalisme sauf Flaubert et les

frères Goncourt. Cette proximité entre écrivains et journalistes va produire une concurrence

comparable aujourd’hui avec documentaristes et reporters TV.

Georges Sand (Aurore Dupin): née en 1804 (contemporaine de Girardin) dans le Berry

d’une famille à la fois populaire et aristocrate. Se marie à 20 ans. En 1830 elle est

enthousiasmée par les mouvements révolutionnaires et veut monter à Paris trouver un

métier. Elle suit son amant et arrivée à Paris elle veut écrire mais s’aperçoit qu’elle

n’arrivera pas à vivre de sa plume va entrer dans le journalisme rencontre le

directeur du Figaro et de la Revue de Paris. Ce dernier lui offre de la publier à

condition qu’elle ne soit pas une femme va s’inventer une identité d’écriture pour

le journal devient un acteur de premier plan du journalisme selon 2 inspirations :

c’est une journaliste romantique elle défend les idées hugoliennes de

rénovation de la langue dans les grandes revues intellectuelles du romantisme

et publie des romans-feuilletons ;

6

6

7

7

1

/

7

100%