Ronéo

1

Cours de neurologie n°5

Mercredi 28/01/2009 à 15H30

Professeur : Nathalie Kubis

Ronéotypeur : Florian Chevillon

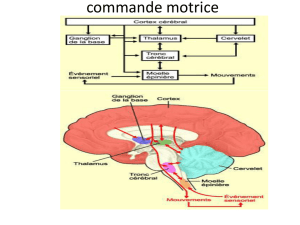

SYSTEMES MOTEURS :

Ensemble des structures qui interviennent dans le

contrôle et la régulation du mouvement et/ou de la

locomotion

2

PLAN :

Introduction

A. Les différents types de mouvements

1) Les mouvements passifs

2) Les mouvements actifs

B. Les structures motrices impliquées

1) Structures motrices impliquées dans le mouvement passif

2) Structures motrices impliquées dans le mouvement réflexe

3) Structures motrices impliquées dans le mouvement volontaire

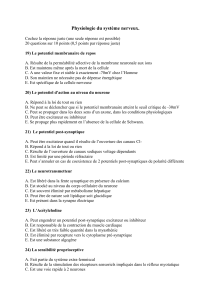

I. Le mouvement réflexe

A. Le réflexe myotatique

1) Définition

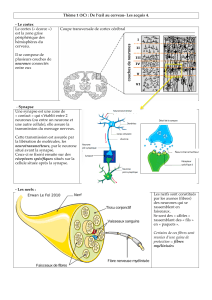

2) Le fuseau neuro-musculaire

3) L’arc réflexe myotatique : exemple du ROT rotulien

4) Systèmes de contrôle du réflexe myotatique

5) Voie empruntée en fonction du type de fibre intrafusale stimulée

Résumé : l’arc réflexe myotatique

6) Les neuromédiateurs excitateurs impliqués

B. Le réflexe myotatique inverse

1) Définition

2) L’arc réflexe myotatique inverse

3) L’organe tendineux de Golgi

C. Le réflexe nociceptif ou de défense ou de flexion et d’extension croisée

D. Fonctions des réflexes

1) Protection contre une agression extérieure

2) ROT donnent des renseignements cliniques

E. Comment est-ce que les réflexes s’arrêtent ?

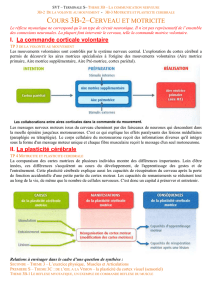

II. Le mouvement volontaire

A. Rappels anatomiques : le cortex

B. Histologie du cortex

1) Le cortex est organisé en 6 couches cellulaires

2) Exemple du neurone pyramidal

3) Exemple de l’interneurone

4) Les aires de Brodmann

C. Le cortex moteur primaire

3

D. Organisation des différentes voies motrices impliquées dans le mouvement volontaire

1) La voie cortico-spinale latérale descendante ou faisceau pyramidal

2) La voie rubro-spinale

3) Le système médial descendant

4) Résumé des différentes voies

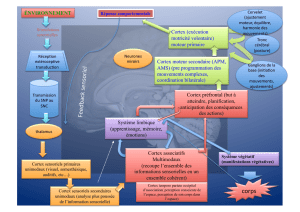

E. Organisation des différentes parties du cortex impliquées dans le mouvement

volontaire

1) Définitions : cortex primaires et cortex associatifs

2) Rôle du cortex prémoteur

3) Rôle de l’aire motrice supplémentaire

F. Résumé le déroulement d’un mouvement volontaire

1) Implication du cortex moteur primaire, du cortex prémoteur et de l’aire motrice

supplémentaire selon le type de mouvement

2) Le déroulement d’un mouvement complexe élaboré sur stimulation visuelle

Cette ronéo correspond à la première partie d’un cours centré sur le système moteur (la suite

du cours aura lieu le 9 février).

Les points les plus importants sont signalés par ♥

La ronéo et les diapos de la prof sont comme d’habitude disponibles sur le site d’Auriana.

Bon courage !

4

INTRODUCTION :

Un même mouvement fait intervenir de nombreux paramètres de manière rapide et

coordonnée et fait appel à des systèmes élémentaires et d’autres plus complexes. Ce sont ces

différents systèmes que nous allons étudier dans ce cours.

A. Les différents types de mouvement :

Il y a deux grands types de mouvement :

1) Les mouvements passifs

Ils sont déclenchés soit par nous même (on évite par exemple de contracter le mollet à

la suite d’un hématome pour éviter la douleur et on déplace donc sa jambe avec l’aide de ses

mains pour l’allonger) soit par un observateur extérieur (qui nous aide à porter notre jambe

pour l’allonger).

Ils sont toujours induits par une force extérieure au membre en mouvement.

2) Les mouvements actifs

Ils ne sont pas induits par une force extérieure.

L Les mouvements actifs comprennent 3 types de mouvements avec des caractéristiques

qui leur sont propres :

→ Les mouvements réflexes

→ Les mouvements automatiques

→ Les mouvements volontaires ou intentionnels

Le mouvement réflexe :

- C’est le mouvement le plus simple.

- Il est TOUJOURS induit en réponse à un stimulus sensoriel.

- Il est involontaire.

- Il est parfaitement reproductible chez un sujet donné.

- Il apporte une réponse motrice toujours identique pour un même

stimulus.

Exemple : Le réflexe ostéo-tendineux (ROT) rotulien est provoqué par la percussion du

tendon du quadriceps qui engendre l’extension de la jambe sur la cuisse.

Le mouvement automatique :

- Il est englobe des mouvements qui sont entre les mouvements

réflexes et les mouvements volontaires.

- Il est plus ou moins conscient et volontaire.

- Il est souvent inné (comme les réflexes).

- Il est modulé par l’apprentissage.

5

Exemple : La marche automatique chez le nourrisson.

Si on tient un nourrisson par les bras et qu’on le met en position debout, la plante des

pieds à plat sur une table, on déclenche un mouvement automatique de marche qui est utilisé

dans des tests en pédiatrie pour vérifier la maturation du système nerveux du nourrisson.

Le mouvement volontaire :

- C’est la réponse à une clé interne (on décide soi-même du

mouvement) ou à une clé externe (déclenchement du mouvement

suite à un stimulus externe).

- Il est toujours complexe et élaboré.

- Il est conscient et fait toujours intervenir le système nerveux central.

- Il n’est PAS indépendant des influences du milieu extérieur et des

influences de notre passé, de notre mémoire et de notre conscience.

B. Les structures motrices :

Les structures motrices impliquées font intervenir à la fois le système nerveux central

(SNC) et le système nerveux périphérique (SNP).

Elles comprennent :

- Certaines aires particulières du cortex

- Le tronc cérébral

- La moelle spinale sur toute sa longueur

- Le motoneurone α ou nerf moteur

- Le muscle

Ces voies motrices sont modulées par :

- Le cervelet

- Les noyaux gris centraux (ou profonds)

- Les nerfs sensoriels et leurs récepteurs

Lorsque l’on étudie le mouvement, on s’intéresse à tous ces éléments. Ainsi, si il y a

une lésion au niveau d’un segment quelconque de ces structures, il existe un risque de

répercussion sur le mouvement.

1) Structures motrices impliquées dans le mouvement passif :

- Uniquement un segment de membre comprenant muscles (organes

effecteurs), tendons et os.

- Eventuellement un observateur extérieur.

2) Structures motrices impliquées dans le mouvement réflexe :

La voie motrice réflexe comprend :

- Un organe sensoriel (en général ce sont des récepteurs sensoriels)

qui reçoit le stimulus.

- Le stimulus est transmis le long de fibres nerveuses sensorielles ou

sensitives spécifiques de l’information véhiculée : c’est la voie

afférente.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

1

/

25

100%