LA TORTUE

publicité

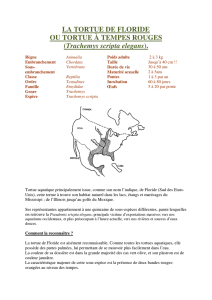

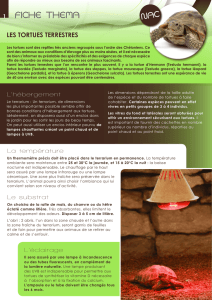

LA TORTUE La tortue est un animal fabuleux, merveilleux… bref, qui mérite bien un document complet dans LES EPERVIERS ! En effet, ces reptiles peuvent parfois vivre plus de cent ans et se reproduisent très lentement. Comme tous les animaux répondant au dernier critère, elle est en danger et ne parviendra pas à se repeupler toute seule ! Certains humains, pour réparer leur bêtise, essayent donc à tout prix de sauver des espèces rares, qui se font souvent prendre dans des filets de pêcheurs et dont la grande majorité des mœurs restent encore inconnus aux yeux des scientifiques… Entrons seulement dans le monde de la tortue… Nadège Hirsch Document réalisé par LES DIFFERENTES ESPECES Il y a différentes espèces de tortues. En tout, il en existe environ 245 ( !), qui sont réparties sur toute la surface du globe, dans des zones tempérées ou intertropicales. Ces animaux vivent sur terre depuis plusieurs millions d’années et ont très peu changé depuis leur apparition ! Les tortues font partie de la classe des reptiles et de l’ordre des chéloniens – les tortues en sont les uniques composantes. En fait, on décrit les chéloniens comme des reptiles à mâchoire non dentée recouverte d’un bec corné, enfermés dans une carapace osseuse, comportant un « bouclier » dorsal creux et d’un « plastron » ventral plat, unis entre eux latéralement et laissant passer vers l’avant la tête et les membres antérieurs et vers l’arrière les membres postérieurs et la queue. Il y a encore quelques autres caractéristiques qui décrivent les chéloniens, mais je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps avec ça. L’ordre des chéloniens est divisé en deux sous-ordres. Dans le premier des sous-ordres, dans lequel on distingue les dermatémyidés, les chélydridés, les émydidés, les testudinidés, , les chélonidés, les dermochélyidés, les carettochélyidés et les trionychidés, on peut voir les tortues dont le cou se plie en S dans le plan vertical, nommé les cryptodires. Dans le second, dont le cou se rabat dans le plan horizontal, dans lequel il y a les pélomédusidés et les chélidés, appelé les pleurodires. Les espèces faisant partie du sous-ordre des cryptodires vivent dans les zones tempérées et tropicales, ainsi que dans les lacs ou les cours d’eau, ou encore à terre. On les trouve sur tous les continents, mais seule une espèce atteint le nord de l’Australie. Par contre, les pleurodires ne se trouvent qu’en Australasie, en Amérique du Sud et en Afrique centrale et méridionale. Ensuite, ces deux sous-ordres sont divisés encore en une douzaine de familles, puis en quatre-vingt sept genres et pour finir, cela donne deux cent quarante-cinq espèces différentes ! Sur l’image du dessus, tu peux voir un homme accompagné d’une tortue faisant partie des espèces les plus imposantes et de la plus petite, à côté. La plus grande est la tortue luth, dont je parlerai après, dont la carapace mesure jusqu’à 2,4 m et qui peut peser jusqu’à 860 kg ! Quant à la plus petite, elle se nomme la tortue terrestre du Cap et possède une carapace de 95 mm et ne pèse que 140 g ! VENUE DE LOIN Comme il était inscrit précédemment, les tortues vivent sur cette terre depuis bien plus longtemps que nous ! Le plus ancien groupe connu de tortues fossiles est du Trias (il y a environ 230 millions d’années) ! Les tortues se sont très vite adaptées à différents milieux ! Elles se sont établies avec succès dans des terrains secs, comme des déserts, des savanes ou encore des steppes, aussi bien quedans les prairies, les zones boisées, les montagnes. Ensuite, elles ont trouvé à leur goût les eaux tranquilles des mares et les eaux courantes des fleuves tropicaux. Aujourd’hui, certaines espèces ne viennent à terre que pour pondre et passent le reste de l’année dans l’eau sans revenir à la côte. D’autres vivent dans des régions si sèches qu’elles n’ont jamais eu la chance de rencontrer le moindre plan d’eau au cours de leur vie ! UN PHYSIQUE EN OR La tortue, même si son physique est resté très primitif, a un corps tout à fait adapté au milieu dans lequel elle vit, et nous le verrons par la suite. Sa carapace est faite de deux parties : une supérieure, appelée dossière, et une inférieure, le plastron. Chacune d’elle est constituée d’une couche interne osseuse et d’une couche externe faite de plaques cornées. La couche visible est constituée de grandes plaques cornées qui recouvrent, en fait, une couche plus épaisse de segments osseux – qui forment en fait la véritable couche protectrice. A la jonction entre la dossière et le plastron, il y a des ouvertures pour la tête, les membres et la queue. Le nombre et la disposition des plaques varient considérablement d’une espèce à l’autre. Ces différences se révèlent souvent utiles pour différencier les tortues d’une espèce à l’autre. Cependant, on peut quelques fois distinguer des différences individuelles ! Seulement trois familles sont dépourvues de plaques cornées sur la carapace : les tortues à carapaces molles (Trionychidae et Carettochelyidae) et la tortue luth (Dermochelyidae). Un caractère commun à toutes les tortues est l’absence de dents. Les plus vieux fossiles datant du Trias en possédaient, mais elles étaient toute petites et se trouvaient non pas sur les mâchoires, mais dans le palais. Pour remplacer les dents, les tortues ont des sortes de crêtes cornées couvrant les mâchoires supérieures et inférieures. Chez les tortues suivant un régime carnivores, elles sont très aiguisées, comme des couteaux, et tranchent la chair. Par contre, pour les végétariens, l’aspect est un peu différent, puisque le bord de chaque crête cornée est dentelé, ce qui facilite la section des plantes dures.Toutes les tortues ont les membres plutôt robustes. Même les plus grosses tortues terrestres parviennent à soulever leur corps lorsqu’elles évoluent sur le sol ! Chez les espèces terrestres, on trouve des doigts et des orteils plus ou moins soudés, ce qui constitue un pilier solide. Par contre, chez les tortues d’eau douce, les doigts sont distincts, bien individualisés. De nombreuses espèces possèdent ainsi une sorte de palmures qui leur sera très utile dans leur milieu. Quant aux tortues de mer, leurs doigts ont fusionné pour obtenir des membres en pagaie – des nageoires, en fait – qui les propulse dans l’eau. Contrairement aux autres tortues, ces animaux de la mer ont les membres antérieurs bien plus développés que les postérieurs. LA REPRODUCTION Le point qui relie toutes les espèces de tortue dans le monde entier, c’est le fait (bien connu) qu’elles viennent enterrer leurs œufs dans le sol et que les jeunes y grandissent sans aucune intervention de leur mère, avec la température ambiante du sable ou du gravier environnant ! Dès leur éclosion, les jeunes sont livrés à eux-mêmes et sont donc obligés de se débrouiller seuls. Le plus grand danger pour eux ? Les prédateurs, bien entendu ! Rapaces et crabes veillent lors que les petits sortent de leur nid et là, attention ! Nombreux sont ceux qui y laisseront leur peau ! La durée de l’incubation varie d’une espèce à l’autre. Chez les tortues à carapace molle, on compte un seul petit mois. Par contre, chez les tortues terrestres, il faut une année et demi d’incubation aux petits ! Mais la moyenne varie de deux à trois mois environ. Cependant, le taux de reproduction de la tortue est très bas. Les petites tortues ne déposent que de un à six œufs, tandis que les plus grandes en mettent maximum cent. Beaucoup mourront dans leur plus jeune âge, souvent exposés à de grands dangers ! Tu trouveras dans la suite du document plus de précision sur la reproduction de la tortue, car chaque espèce a ses particularités ! LES TORTUES PLEURODIRES Les tortues pleurodires sont des tortues bien adaptées à la vie en eau douce. Elles se trouvent en Amérique du Sud, en Australie ainsi qu’en Nouvelle-Guinée. La plupart des espèces qui composent ce sous-ordre possèdent un long cou qui leur permet de venir respirer à la surface sans exposer le reste du corps à des prédateurs affamés. La Chélodina expansa, qui habite au sud-est de l’Australie, possède le plus long cou de toutes les tortues, car ce dernier atteint un peu plus de 31 cm. Sur la photo ci-contre, tu peux voir une chélodine à long cou, qui fait partie de la famille des chélidés et dont le nom savant est : Chelodina longicollis. Elles peuvent rester longtemps dans l’eau, passant leur temps à chercher de la nourriture, par exemple. La chélodine à long cou, par exemple, est carnivore et chasse activement, surtout pendant le jour, toutes sortes d’invertébrés, de crevettes, d’écrevisses, de larves, d’insectes et de mollusques. Quelques fois, elle opte même pour des grenouilles. Cette tortue a plusieurs techniques de chasse. Parfois, elle s’en approche furtivement, en nageant lentement à travers la végétation aquatique, ou alors, elle fond directement sur son dîner, allant même jusqu’à poursuivre la bête s’il s’agit d’un gros animal. C’est au moment de l’attaque que son long cou va lui servir. Il se détend brusquement et aspire sa proie. Le bec ne mord pas directement la chair : la tortue place d’un coup sa tête le long de la proie et ouvre brusquement sa bouche. La victime est avalée avec de l’eau. Ensuite, la chélodine à long cou referme à moitié ses mâchoire et rejette l’eau, puis absorbe son repas. Ses mâchoires étant trop faibles pour déchiqueter la proie, elle l’avale jusque dans la gorge où, à l’aide de ses membres antérieurs qui pressent sur son cou, elle la place d’une façon à ce qu’elle puisse l’avaler facilement. Et le tour est joué ! Certaines autres espèces de pleurodires mangent des plantes aquatiques et des fruits tombés dans l’eau des arbres environnants. La chélodine vit aussi bien dans l’eau que sur terre. Elle habite de préférence les rivières, les étangs et les lagunes, recherchant essentiellement les eaux tranquilles et bourbeuses. Au Nord de l’Australie, l’eau atteint parfois des températures si basses que la chélodine se voit obligée d’hiberner. Elle s’abrite alors dans l’eau ou sur terre. La chélodine à long cou se déplace beaucoup, colonisant souvent les nouveaux espaces qu’elle trouve à son goût. Cette espèce de tortue s’accouple sous l’eau. Le mâle se hisse sur la carapace de sa compagne et s’agrippe avec ses pattes avant. Deux mois plus tard, la femelle ira pondre dans un trou sur la terre ferme de six à vingt-quatre œufs. Elle choisit un sol léger et sableux, car il ne faut absolument pas que les œufs soient immergés, même quelques heures, sinon, cela risquerait de les détruire. Mais les œufs courent bien d’autres dangers : divers prédateurs pillent les nids ! Et lorsque les bébés sortent de leurs œufs six mois plus tard et se dirigent immédiatement vers l’eau, de gros poissons les attendent, sans compter ceux qui les guettent depuis la terre. La chélodine a le surnom de « puante », en Australie, en raison du liquide nauséabond qu’elle peut émettre pour se défendre et qui se projette à plus d’un mètre. Les membres sud-américains de la famille des pleurodires se divisent en deux groupes : les espèces à coup de serpents (celles qui ont le cou long) et d’autres à cou court. Dans la région du Chaco, au Centre-Sud de l’Amérique du Sud, la sécheresse peut durer des mois. Là vivent de petites tortues, répondant au nom savant de A. pallidipectoris dont la carapace mesure 18 cm. Quant les cours d’eau sont asséchés, elle s’enterre profondément dans la boue, jusqu’au début de la saison des pluies. LS TORTUES CRYPTODIRES La famille des Chélidridae, qui fait partie l’ordre des cryptodires, ne renferme que deux espèces, la tortue hargneuse (ou happante) et la tortue alligator, qui vivent en Amérique du Nord. Elles possèdent une longue queue qui ressemble à celle d’un crocodile. Elles ont une tête très volumineuse, qui peut facilement disparaître complètement sous la carapace. La tortue hargneuse (voir photo p.15), appelée comme ça car elle est d’un naturel très agressif et mord tout ce qui se trouve sur son passage, passe le plus clair de son temps dans l’eau. Sur la terre, elle est plutôt maladroite. Dans le Nord des Etats-Unis, la tortue hargneuse hiberne quelques fois, ou alors reste active sous la surface gelée. La palette d’animaux qui peuvent être mangés par la tortue hargneuse est grande : des poissons aux petits tortues, en passant par les oiseaux, de jeunes alligators, des têtards, des insectes ou encore des crustacés aquatiques : tout ce qui passe à sa portée et qui a une taille raisonnable est bon à la consommation ! Cette tortue se nourrit même quelques fois de cadavres ! LES CHELONIDES Les Chélonidés, également appelées tortues de mer, se divisent en sept espèces. Si les mâles passent toute leur vie dans l’eau, puisque l’accouplement y a également lieu, les femelles, elles, se rendent chaque année sur la même plage pour pondre leurs œufs. Hélas, cette régularité a permis à l’homme de prévoir leur arrivée et donc de les chasser pour leur chair. La plupart des espèces de tortues de mer sont aujourd’hui gravement menacées. Les femelles pondent une centaine d’œufs par nid et il y a généralement plusieurs pontes par saison. Cela n’empêche pas leur rareté, car sur cent œufs seulement un ou deux petits subsisteront au bout d’une année entière. Lorsque les petits sortent de leur nid, ils sont en « sécurité » par le nombre. En effet, c’est la nuit qu’elles sortiront toutes ensemble et se rueront vers la mer. Là, elles seront à l’abri des prédateurs terrestres. Naguère, la tortue franche vivait dans toutes les mers chaudes du globe. Aujourd’hui, la plupart des populations sont décimées. Elle peut vivre jusqu’à quarante ou cinquante ans et doit attendre l’âge de dix, voire même quinze ans pour se reproduire. L’accouplement se fait à la surface de l’eau ! La tortue franche, comme quelques autres tortues de mer (mais pas toutes !), mange végétarien. Cependant, les jeunes se nourrissent quelques fois de petits poissons et de crustacés. Le sexe des nouveaux-nés, chez la tortue franche, dépend entièrement du degré auquel les œufs sont gardés. A 32° naissent uniquement des femelles, à 28° seulement des mâles et à 30°… le sexe-ratio est à 1/1 ! Les tortues marines doivent régulièrement remonter à la surface pour respirer. Mais une tortue marine adulte peut quelques fois rester cinq heures d’affilées sous l’eau, les jeunes devant souvent remonter plus régulièrement ! LES TRIONYCHIDAE Les Trionychidae, ou tortues à carapaces molles, comprennent les espèces de tortue qui déplient un large éventail d'adaptation à la vie aquatique dans les cours d'eau et les lacs. Pourquoi tortues à carapace molle ? Parce que leur carapace ne présente aucune plaque cornée, mais une peau épaisse. Cette peau, à la consistance de cuir, a une surface lisse et des bords flexibles. L’ensemble est adapté à une nage rapide et efficace en hautes eaux et aux déplacements sur les fonds vaseux des cours d’eau et des lacs. Ainsi, toutes les tortues de cette espèce présentent les mêmes caractéristiques physiques et leurs mœurs se ressemblent beaucoup. Les tortues à carapace molle ont la capacité de s’incruster dans le fond grâce à des mouvements ondulatoires. Elles y restent cachées des prédateurs, bien qu’elles soient capables de se défendre efficacement au moyen de leurs mâchoires cornées, tranchantes comme des couteaux, cachées sous des lèvres gonflées. Leur gorge est vascularisée, ce qui leur permet d’extraire l’oxygène de l’eau. Comme ça, elles n’ont pas besoin de remonter à la surface pour respirer ! La plupart de ces tortues suivent un régime carnivore, attrapant mollusques, crustacés, insectes, vers, grenouilles et poissons. D’autres espèces mangent en outre des fruits et des plantes aquatiques. Quelquefois, les tortues à carapace molle remontent et viennent prendre des bains de soleil, mais cette pratique reste assez rare, car quelques prédateurs les attendent sur la terre ferme. On trouve les trionychidés en Amérique du Nord, en Afrique et en Asie, mais pas en Amérique du Sud, ni en Australie. LES CARETTOCHELYIDAE Les Carettochelyidae ressemblent énormément aux trionychidés, puisque ce sont aussi des tortues à carapace molle. Cependant, leur carapace n’est pas plate comme celle du dernier genre dont nous avons parlé, mais bombée, avec une crête le long de la ligne médiane. Toutes les structures osseuses de la carapace sont présentes, même si elles tendent à être un peu plus petites que chez les tortues à carapace dure. La famille des Carettochelyidae est représentée aujourd’hui par une seule et unique espèce que l’on trouve en NouvelleGuinée et dans le nord de l’Australie. Cette espèce possède un long museau en forme cylindrique et c’est la plus grande tortue Australienne – elle mesure plus de 70 cm et atteint un poids de 30 kg – et c’est la seule qui replie son cou verticalement et qui fait donc partie de l’ordre des cryptodires ! C’est un animal placide, qui peut rester des heures immobile. Nocturne, elle chasse dans l’eau des poissons et des crustacés, et sur terre, se servant de son « groin » pour fouiner et trouver des larve et absorber des éléments nutritifs tombés dans la vase. Elle pond une quinzaine d’œufs à la fois, qui sont mous, sur les plages de sable. Les petits attendront la marée haute pour sortir. LES KINOSTERNIDAE Egalement appelés tortues bourbeuses et musquées, la (sous)famille des kinosternidae comprend les petites tortues cryptiques d’Amérique. Leur taille moyenne est de 15 à 20 cm environ. Le genre le plus connu de cette sous-famille est sans doute celui des tortues bourbeuses (genre Kinosternon) qui regroupe une quinzaine d’espèces différentes. La plupart de ces tortues, brunes et peu visibles, passent leur journée au fond de l’eau, dans les zones marécageuses, où elles chassent les petits mollusques. Au matin, elles quittent l’eau pour se chauffer au soleil et atteindre leur température préférée. Les plus petites optent même pour une grimpée à l’arbre ou dans un buisson. Un second genre, Sternotherus, qui ne comporte que quatre espèces regroupées au centre et au sud des Etats-Unis, regroupe des tortues qui ont un plastron (ventre) réduit. On les qualifie parfois de « puantes » à cause de l’odeur qu’elles émettent lors de leur capture. L’accouplement dure de trois à quatre heures, ce qui est relativement long. Il est fait de petites taquineries mutuelles et mordillements. En liaison avec leur petite taille, elles ne pondent qu’un à cinq œufs, qui sont très petits et dont la coquille est souvent fragile. Toute cette famille est omnivore, se nourrissant de mollusques, d’insectes, d’araignées, de crustacés, aussi bien que de plantes aquatiques ! Une espèce est très impressionnante quant il s’agit de migrer : c’est la Kinostrenon sonoriense, dont on a trouvé quelques individus dans une mare artificielle, au Mexique, qui était distante de huit kilomètres de son habitat d’origine ! Toutes ces tortues qui appartiennent à la sous-famille Kinosternidae sont quelques fois mangées par les populations environnantes. LES DERMATEMYDIDAE Cette famille n’a qu’un seul représentant ! Il s’agit de la tortue ayant pour nom savant : Dermatemys mawii (voir dessin) et qui vit au Nord de l’Amérique centrale et au Mexique. Jusqu’au Crétacé, elle vivait en Asie, et jusqu’au Tertiaire, on la trouvait encore en Europe et en Afrique. Elle ressemble à une grande tortue d’eau douce, bien que sa dossière soit plus forte et plus plate, aussi. Elle est assez impressionnante : sa carapace atteint 65 cm et elle habite à la fois les rivières, les lagunes, ainsi que les estuaires. Elle aime les couches superficielles chaudes et se laisse dériver tandis qu’elle augmente sa température interne (n’oubliez pas que les reptiles sont des animaux à sang froid dont la température dépend de la chaleur externe) ! Si elle est dérangée, elle plonge dans les profondeurs. En dehors de l’eau, elle est très maladroite et ses pattes ont du mal à soutenir son corps qui fait un poids de 22 kg. Il lui est également difficile de relever la tête ! On ne la trouve jamais sur la terre ferme, à part pendant les période de ponte, bien entendu, où elle dépose dans des trous de six à vingt œufs environ qui mesure de trente-cinq à soixante millimètres. Il arrive que les trous soient inexistants et que la femelle recouvre simplement ses œufs de détritus. Mais gare aux prédateurs, dont le principal serait la loutre ! Cette tortue, qui est un animal nocturne, suit un régime herbivore. La nuit, elle se laisse flotter sur l’eau et mange les fruits et feuilles tombés sur l’eau, ainsi que des plantes aquatiques. LES EMYDIDAE Les émydidés, avec huit genres, vivent dans le sud de l’Amérique du Nord. On trouve encore quelques espèces au Canada, dans les Antilles ou dans l’Amérique Centrale. Ces tortues se caractérisent par une carapace osseuse complètement, couverte de plaques cornées. Chez certains genres, des charnières bien développées permettent à la carapace de se fermer complètement. Elles ont des membres robustes et des pieds palmés. Beaucoup sont semi-aquatiques et vivent dans les marécages, par exemple, les rivières, et même les lagunes côtières. Quelques-unes, plus terrestres, se trouvent dans les bois, loin de l’eau. A vrai dire, aucune autre famille de tortue ne présente une telle variété d’habitats ! C’est normal, c’est également la famille qui a le plus d’espèces, et il serait très difficile d’en faire le tour en quelques mots… C’est pourquoi, après une brève présentation que tu viens te lire, nous te montrons deux espèces différentes faisant partie des émydidae afin que tu puisses te faire une petite idée de ces tortues… La tortue à tempes rouges : elle vit essentiellement en Floride et c’est pour ça qu’on la surnomme souvent « Tortue de Floride ». Une tache rouge allongée qui s’étend en arrière de l’œil lui a donné son nom officiel. Elle ne possède par de dents, mais un bec corné tranchant qui découpe ses aliments en lambeaux. La tortue à tempes rouges se nourrit à la fois de végétaux et d’animaux. Les jeunes capturent de petits animaux tels que l’escargot, de petits poissons, des mollusques et des insectes. Mais les adultes, eux, optent souvent pour un régime végétarien, préférant les plantes aquatiques riches en fibres. La tortue de Floride aime les étangs tranquilles ou les bras morts d’une rivière, avec un fond vaseux et une riche ceinture végétale. A la belle saison, elle s’expose au soleil. Quelques fois, plusieurs individus s’entassent les uns sur les autres afin de profiter au mieux de la chaleur ! Cela donne des pyramides très amusantes. Hélas, aujourd’hui, la tortue à tempes rouges pose un problème écologique. Elle a séduit les touristes avec sa jolie petite tête et son prix bas, ainsi que sa faculté d’adaptation à la vie domestiques. Les nouveaux nés amenés en Europe ne mesurent même pas un centimètre ! Mais quelques années après, ils en mesureront vingt ! Leurs maîtres les relâcheront, lassés et encombrés ! Elles trouveront alors leur confort dans la faune et la flore européenne, au détriment d’autres espèces ! ! ! Déjà maintenant, elle s’est acclimatée au Japon, en Afrique du Sud et au Moyen-Orient et les conséquences ne vont pas en s’améliorant… La tortue terrapin : la tortue terrapin possède une carapace allant de dix à vingt centimètres (le mâle étant plus petite que sa compagne) et ne pèse pas plus d’un kilo ! Son nom vient d’un dialecte amérindien où le mot « terrapin » signifie « petite tortue ». Elle vit dans les eaux saumâtres ou salées du littoral Atlantique des Etats-Unis, du Massachusetts au Texas. Dès 7 ans, la tortue terrapin peut se reproduire. Les accouplements ont lieu au printemps, au moment où les eaux commencent à se réchauffer. C’est au début de l’été que la femelle choisit un site de ponte favorable, juste au-dessus du niveau des plus hautes eaux et y creuse un trou profond d’une quinzaine de centimètres, à l’aide de ses pattes postérieures. Elle y dépose de 7 à 24 œufs qu’elle recouvre de sable et de boue. Selon son âge, la femelle peut pondre plusieurs fois par année, quelques fois cinq pontes pendant la même année ! En cas de problème, la femelle de tortue terrapin peut pondre des œufs fertiles trois ans après s’être accouplée : ce phénomène est rendu possible par la stockage dans leurs voies génitales des spermatozoïdes, ceux-ci demeurant actifs et fécondant les ovules à retardement ! L’éclosion se produit quelques mois plus tard (trois mois environ). La carapace des nouveaux nés est très colorée. Contrairement aux autres tortues marines qui peuvent boire de l’eau de mer, la tortue terrapin, qui se nourrit de mollusques, poissons, crustacés et insectes, doit gagner des sources d’eau douce pour s’abreuver. Longtemps persécutée à cause de sa chair, la tortue terrapin est maintenant protégée et commence à repeupler certains territoires. Au dix-huitième siècle, on considérait la tortue terrapin comme un animal bon à donner à manger aux esclaves. A la fin du dix-neuvième, c’était déjà pris comme un plat du choix. Enfin, dans les années 1920, le prix d’un seul animal atteignait la somme considérable de cent vingt dollars ! LES TESTUDINIDAE Egalement appelées tortues terrestres, les Testudinidae se trouvent en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique. Les Testunididae, qui regroupent également les tortues géantes, hibernent plus ou moins longuement suivant la région où elles vivent. Elles dépendent de la nourriture disponible en plantes herbacées, car toutes ces tortues terrestres sont à prédominance végétarienne, bien que quelques-unes chassent aussi des vers, des mollusques, des insectes et mêmes des charognes. D’autres optent même pour du crottin ou des bouses. Le continent le plus riche en tortues terrestres est sans doute l’Afrique. Comme certaines tortues américaines, elles survivent à la sécheresse en s’enterrant dans le sol. Dans les régions spécialement chaudes, elles ne sont actives que le matin et en fin d’après-midi. Pendant les heures où le soleil tape le plus fort, elles se reposent à l’ombre des buissons ou des arbres, ou alors elles s’enterrent. Si par hasard elles restaient au soleil aux alentours de midi, les plaques de leur carapace chaufferait tellement que les pauvres bêtes mourraient ! La tortue de Bell est, elle aussi, largement répandue dans les régions sèches. Elle possède une carapace qui peut se fermer complètement, ce qui la protège ainsi de tous les prédateurs, à l’exception de la hyène, qui parvient à percer sa carapace. Les tortues géantes : on ne trouve les tortues géantes que dans les îles Galapagos et dans quelques petites îles au Sud de Madagascar. La tortue éléphantine est la dernière survivante, en fait, des tortues géantes qui peuplaient jadis presque toutes les îles de l’océan Indien occidental. Les tortues géantes mesurent jusqu’à 1,35 m et pèse 280 kg ! Les tortues des Galapagos se sont développées dans un milieu isolé et présente différents types de carapace. La carapace en selle (le premier dessin en haut de la page) : la dossière est relevée en avant, le long cou peut atteindre les pousses ou les feuilles des arbres La carapace en dôme (le deuxième dessin – juste au dessus) : elle est massive est bien convexe : la tortue se limite à brouter les plantes basses, herbes et fruits tombés. Mais les deux carapaces sont très rigides, ce qui ne permet pas à l’animal d’avoir une cage thoracique mobile. Vu la taille de la tortue géante, la carapace n’est plus une protection. La partie osseuse étant souvent allégée, la carapace est souvent fragile. Les tortues géantes sont impressionnantes, mais pas aussi fortes que ce qu’on pourrait le croire. Une meute de chiens pourrait facilement en mettre une à mort et la dévorer ensuite. Mais de tels prédateurs sont absents des Galapagos et d’Aldabra (la seule île où subsiste encore des tortues géantes dans l’océan Indien). Les tortues géantes des Galapagos sont végétariennes et, lorsque la végétation est abondante, elles prennent plaisir à se nourrir de pousses tendres. Mais dans le cas contraire, elles mangent des feuilles coriaces et sèches et doivent même quelques fois migrer pour trouver des plaines plus riches en verdure. Les tortues géantes d’Aldabra peuvent consommer, hormis les plantes, des restes de crabes ou de chèvres mortes, quelques fois même d’autres tortues, qu’elles soient déjà mortes, ou simplement malades.. Les tortues géantes peuvent vivre rela-tivement longtemps. Beaucoup dépassent cent ans, quelques-unes atteignent même cent cinquante ans ! L’exemple le plus souvent cité est celui de la tortue appelée « Marion », qui a vécu de 1769 à 1918. Ainsi, ce n’est pas avant dix-huit ou vingt ans que la tortue peut se reproduire ! Lorsque le mâle est intéressé, il commence par secouer la tête en mouvements saccadés. Ensuite, il tente de s’accoupler avec la femelle en s’agrippant maladroitement à l’arrière de l’élue, en poussant de puissants meuglements. De six à vingt œufs blancs sont déposés dans un trou creusé dans le sol et laissés au bon soin du soleil. Les nouveaux-nés possèdent une peau uniformément sombre et sont longs de cinq ou six centimètres. Leur carapace souple les rend très vulnérables et les prédateurs veillent, particulièrement les crabes. La croissance des tortues géantes est terriblement lente et se poursuivra toute leur vie ! LES BATAGURIDAE Les Bataguridae, qui regroupent en fait les tortues d'eau douce de l’Ancien Monde, constituent la plus grande famille des tortues, avec 21 genres. A l’exception d’un seul genre, qui vit en Amérique Centrale et du Sud, toutes vivent en Europe, en Afrique du Nord ou en Asie. Les caractéristiques physiques des Bataguridae sont très ressemblant avec les émydidae, et quelques fois, seule leur répartition géographique les diffèrencie – avec les exceptions citées ici. Les tortues des fleuves ont une carapace solide et les pieds robustes, entièrement palmés. La tortue peinte, qui vit dans des rivières et les fleuves, pond ses œufs sur la plage et, dès leur éclosion, les petits se rendront dans la mer, où ils resteront vivre quelques temps avant de rentrer dans les estuaires des fleuves. Le mâle tortue peinte est très reconnaissable pendant la période des accouplements car une couronne rouge se teint sur sa tête, qui est normalement de couleur grise olivâtre. Du blanc argenté apparaît sur la nuque et des couleurs vives sur la carapace. Ce changement saisonnier, très commun chez les lézards, est plutôt rare chez les tortues. La plupart des tortues faisant partie de la sous-famille des Bataguridés est végétarienne, même si beaucoup, pendant leurs premières années de vie, suivent un régime omnivore, et que quelques-unes, comme la tortue de Malaisie, craquent de temps à autre pour un escargot ou encore de mollusques. L’émyde de la mer Caspienne et l’émyde lépreuse de la Méditerranée vivent dans les cours d’eau des régions arides et montagneuses autour de la Méditerranée. Lorsque les cours d’eau dans lesquels elles vivent s’assèchent, elles doivent faire de longues migrations pour trouver un nouveau point d’eau. Quelques fois, elles s’enterrent pour attendre la prochaine pluie. Le dessin de tortue que tu peux voir juste au dessus est une tortue épineuse dont les bords de la carapace sont pourvus d’épines très visibles chez les jeunes individus (un peu moins chez les adultes). Outre leur rôle dissuasif pour les prédateurs, elles favorisent un meilleur camouflage parmi les feuilles, en plus de la coloration brune de leur carapace. LES PLATYSTERNIDAE La tortue à grosse tête d’Asie orientale (Platysternon megacephalum) est très voisine à la fois des testudinidés et des bataguridés. On la classe donc dans une famille à part : les platysternidae. Elle vit en Chine méridionale ainsi que dans le nord et le centre de l’Indochine. Elle mesure rarement plus de vingt centimètres. Sa tête qui est plutôt grande et bien visible, ne peut pas rentrer complètement dans la carapace, et sa queue, assez longue et recouverte d’écailles cornées (voir dessin en bas de la page) non plus. La tortue à grosse tête vit dans les cours d’eau frais et rapides de montagne, bien qu’elle ne soit pas très bonne nageuse. Cependant, elle sait s’agripper et escalader les grands rochers des torrents. Certains individus captifs se sont noyés dans des bassins trop profonds et d’autres, qui s’étaient échappés, ont été retrouvés sur le plafond après avoir grimpé aux rideaux. PROTECTION Comme tu l’as vu dans ce document, de nombreuses espèces de tortue sont menacées de disparition. L’espèce de tortue la plus rare et la plus menacée vit dans le sud-ouest de l’Australie près de Perth : c’est la petite tortue des marais, du nom savant de Pseudemydura umbrina. Il en survit probablement une vingtaine à l’état sauvage (dans une petite réserve), mais un programme de reproduction en captivité au zoo de Perth a récemment obtenu un succès significatif. Si l’habitat original peut être protégé des prédateurs et de l’action humaine, la population sauvage pourra être renforcée par l’apport d’animaux nés en captivité. Une autre espèce très menacée est la tortue luth, dont nous n'avons pas eu la place de parler dans ce document, mais sur laquelle un article figure un peu plus loin et où tu trouveras des détails sur sa disparition très rapide, les causes et les actions menées afin que l’on puisse toujours la voir sur les plages. La tortue d’Hermann, qui vit en France, est également sur la liste des animaux en voie de disparition. A cause de l’urbanisation et des incendies de plus en plus fréquent des forêts, elle n’occupe plus qu’une aire de 200 km2. La tortue d’Hermann est la seule tortue terrestre française. Elle se reconnaît immédiatement grâce à sa carapace qui est composée d’une peau modifiée, le derme (couche de plaques osseuses) et l’épiderme (couche externe d’écailles cornées). L’ensemble est soudé aux ceintures osseuses (épaules, bassin) et aux vertèbres dorsales. Certains de ces individus ont vécu jusqu’à cent trente ans. Il y a quelques millénaires, la tortue d’Hermann habitait tout le littoral méditerranéen, de la Catalogne jusqu’à la Turquie. Cette région était alors couverte de forêts de chênes verts. C’est le développement de l’agriculture qui a complètement modifié le milieu et, simultanément, les populations de tortues ont commencé à régresser. Seul le maquis, qui a succédé aux déforestations dans les milieux les plus hostiles et surtout les lisières, ont offert un refuge à ces pauvres tortues. Aujourd’hui, c’est le tourisme qui constitue la plus grande menace pour ces tortues. Le développement de cette activité qui contribue à modifier le milieu naturel élimine les tortues : construction de nouvelles routes, urbanisation, incendies, prélèvements, etc… Et en dessous d’une certaine densité de population, les tortues ont moins de chance de se rencontrer et les naissance baissent… Heureusement, de nombreux programmes se sont mis en place, comme un « Village des tortues ». Aujourd’hui, on arrive assez facilement à faire reproduire les tortues en captivité, mais il semble qu’il subsiste quelques problèmes à le relâcher dans la nature. Il reste cependant une question : est-il nécessaire de maintenant en vie une espèce dont le milieu d’origine a totalement disparu ? LA TORTUE LUTH La tortue luth, une espèce menacée, hélas. Le plus grand chélonien actuel mène une vie tranquille en haute mer que nous allons te conter tout de suite… DROLE DE CARAPACE Bien qu’elle appartienne à l’ordre des chéloniens, la tortue luth se distingue des autres espèces par sa carapace bien étrange, puisqu’elle ne possède ni écailles, ni plaques osseuses et rigides. Chez la plupart des tortues, le tronc est enfermé dans un boîte osseuse, composée de la dossière en dessus et du plastron en dessous ainsi que d’autres caractéristiques que nous avons cités dans le document. Des fossiles montrent que les ancêtres de la tortue luth possédaient également ce type de morphologie. Mais peu à peu, elles se sont réduites pour aboutir à la structure actuelle : les écailles ont été remplacées par l’épaisse peau coriace et les plaques osseuses de sont transformées en de nombreux petits os, supportant une souple enveloppe cartilagineuse. Grâce à sa carapace rendue plus légère, la tortue luth est très à l’aise dans l’eau, sans dépenser beaucoup d’énergie. Ainsi, elle a peu de prédateurs naturels, car il est très difficile de l’attraper ! La tortue luth, que l’on trouve dans certains zones de l’océan Pacifique, Atlantique et Indien, peut mesurer jusqu’à deux mètres et peser neuf cents kilos ! MIGRATION Les tortues peuvent effectuer des longues migrations : un spécimen bagué au Surinam a été retrouvé dans l’Atlantique à 6800 km de ce lieu d’origine. La tortue luth habite quelquefois les mers froides et doit donc adopter une peau grasse et isolante en développant un système d’échange thermique dans ses membres antérieurs : le sang chaud venant du cœur longe de très près le sang froid qui y retourne, la chaleur passe de l’un à l’autre et réchauffe le corps de la tortue. Ces adaptations permettent à la tortue luth de garder une température interne de 25° alors que l’eau peut ne pas dépasser les 12° ! ! ! La tortue luth nage activement, utilisant ses battoirs pour « voler » dans l’eau ! Se déplaçant à une grande vitesse, elle n’a ainsi aucune peine à attraper des poissons rapides et des calmars. Mais elle se contente aussi de proies lentes, comme des méduses, ou de grands invertébrés qui dérivent parmi le plancton à la surface des océans. Cependant, tous ces animaux sont constitués en grande partie d’eau et la tortue luth doit donc en consommer en grande quantité. Elle doit aussi être immunisée contre les poisons que sécrètent ses « repas ». Sur l’image au dessus, tu peux voir un tube digestif de tortue luth : les longues épines charnues sont là pour avaler les proies au corps mou. On connaît mal les mœurs de la tortue et, comme elle peut plonger à plus de six cents mètres sous l’eau et qu’elle ne vient que très rarement sur les plages – juste pour pondre – il est très difficile d’en apprendre plus sur elle. ŒUFS MALFORMES La tortue luth vit toute l’année dans l’eau et ne vient sur la terre ferme que pour pondre. Cependant, il arrive que cette tortue ne ponde pas pendant plusieurs années. Elle choisit de préférence les côtes proches des eaux profondes, évitant à tout prix les plages bordées de récifs coralliens. Après l’accouplement, qui a lieu dans l’eau, la femelle gagne le continent au moment de la marée haute, le plus souvent la nuit. Elle se hisse jusqu’à la plage jusqu’à un endroit où le sable est assez humide, mais sans subir les fortes marées. Là, elle creuse un trou, après en avoir creusé quelques autres « préparatoires » pour juger de la qualité du site. Dans un trou assez profond, la femelle dépose de 50 à 170 gros œufs ronds et blancs qu’elle recouvre de sable. Puis, elle regagne l’océan en zigzaguant, afin d’effacer ses traces. Les œufs se développent en quelques mois, même s’il arrive fréquemment que l’on trouve des œufs mal-formés qui n’éclosent pas. Les nouveaux-nés sortent du nid et se précipitent vers la mer. Beaucoup n’y parviennent pas car les prédateurs sont nombreux : crabes, goélands, frégates, etc… Seuls quelques-uns en réchappent ! La femelle reviendra de cinq à dix fois sur la côte pendant la même saison. SAUVONS-LA ! Comme nous l’avons dit, la tortue luth est présente dans de nombreux endroits du monde et elle n’est donc pas (vraiment) en voie de disparition… du moins, pas partout. Mais en Guyane, par exemple, la population est en train de se mobiliser avant de sauver l’animal qui est très fortement menacé. La principale menace qui pèse sur la tortue luth est l’homme. Ainsi que tu l’as déjà lu précédemment, elle n’a pas d’ennemis naturels. C’est la pêche intensive et la pollution qui la met sérieusement en danger. Depuis 1991, le braconnage d’œufs sur les plages est interdit, mais cela n’empêche pas ce malheureux trafic. En mer, des filets de pêches sont également responsables d’un grand pourcentage de mortalité. Encore une autre raison : la tortue luth confond les méduses avec des sacs en plastiques et s’étouffe. Le WWF Guyane agit et tente de mieux connaître cet animal pour le protéger. Espérons que tous leurs plans aboutiront à de bons résultats !