Raphaël - Schengen

1

Raphaël - Schengen

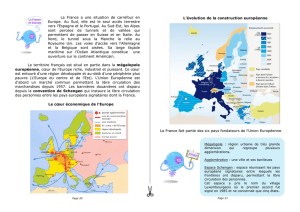

Contenus:

compétences culturelles : l’interculturel de la chanson; l’immigration ; accords

politiques ;

compétences lexicales: expressions figées; lexique divers ;

compétences linguistiques: pronoms et leurs fonctions syntaxiques ;

compétences pragmatico-discursives: argumentation pour/contre ;

compétences communicatives: expression de la révolte.

Niveau CECR: B1+ – B2

Temps: 4 heures

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Raphael_

French_singer.jpg

Raphaël Haroche voit le jour à Boulogne,

en banlieue parisienne, d’un père russo-

marocain et d’une mère argentine, le 7

novembre 1975. La profondeur des

chants slaves et l’énergie des rythmes

sud-américains bercent l’enfance de ce

fils d’avocats qui, dès son plus jeune âge,

se passionne pour la musique et fait ses

gammes sur le piano familial. A l’âge de

sept ans, il découvre David Bowie et se

fascine pour l’univers baroque du

créateur de "Ziggy Stardust". Plus tard,

ses références iront d’Iggy Pop à Bob

Dylan, de Noir Désir à Jacques Brel ou

Léo Ferré.

Témoignages

« Raphaël, je pense, est l'artiste qui marque

ce début de siècle. Ca change enfin un

garçon beau et plein de talents ! enfin

surtout plein de talents et beau, car c'est

surtout pour ça qu'on l'aime? non? Je suis

vraiment fan, il est tellement génial !! Pourvu

qu'il continue comme ça ! »

« Raphaël, vous êtes pour moi le nouveau

grand monsieur de la chanson française. Je

n'ai jamais été vraiment fan d'un chanteur à

part Brel, mais j'avoue que c'est la première

fois que je ressens une telle admiration pour

un jeune chanteur. J'aime votre douceur,

votre authenticité. Vous ne ressemblez à

personne. Ne changez surtout pas. Vous

êtes quelqu'un de rare! »

La Création de l'homme

http://www.flickr.com/photos/marja2006/3661454606/

« Pour paraphraser notre ami Verlaine

parlant d'Arthur Rimbaud, je dirais une

seule chose : "mi ange, mi démon, autant

dire Raphaël"... »

2

Raphaël, tu nous offres de telles

interprétations, si simples, si sincères et si

justes... Sans fioritures, sans artifices, tes

ballades et tes riffs plus sauvages nous

propulsent dans un monde qui est tien. Ce

monde réaliste où départs, souvenirs

d'enfance et hommages aux plus grands

riment avec poésie. Tu as la voix fragile d'un

poète de 17 ans, le regard, le sourire, le

physique d'un ange, les mots d'un écorché

vif au summum de son génie.

(http://www.evene.fr/celebre/biographie/raphael-haroche-19916.

php?messages)

La création

http://www.flickr.com/photos/nexus_6/244839290/in/photostrea

m/

Pour Raphaël, l’écriture est un exutoire et il a une facilité déconcertante lorsque la

muse le visite, pour écrire ses textes en quelques minutes. Ce grand amateur de littérature

a pour compagnons de chevet Jack Kerouac ou William S. Burrough, des auteurs

américains, révoltés ou marginaux qui ont baigné ses jeunes années.

Au printemps 2003, sort le second album de Raphaël "La réalité", à la tonalité

beaucoup plus posée que le précédent (Hôtel de l'univers), où le piano remplace les riffs

des guitares saturées. A 27 ans, il écrit et compose toujours ses chansons, avec toutefois

deux interventions notables de Gérard Manset ("La mémoire des jours" et "Etre

Rimbaud"). Des chroniques de la petite enfance, des chansons de révolte ou d’amitié,

constituent les douze titres d’un album réalisé par Jean Lamoot, qui a collaboré avec Alain

Bashung, Noir Désir ou encore Indochine.

Mais Raphael connaît vraiment la consécration avec son troisième album

Caravane, disque de diamant avec 1,8 million d'exemplaires vendus (meilleure vente de

2005[10]), qui lui vaut trois victoires de la musique en mars 2006 : meilleur artiste masculin,

meilleur album et meilleure chanson pour Caravane. Tous les extraits de cet album

(Caravane, Ne partons pas fâchés, Et dans 150 ans et Schengen) sont largement diffusés

en radio.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Schengen

Schengen est une chanson militante qui parle

essentiellement de la condition de l’immigrant. Le

chanteur Raphaël, dont la consécration s’est

produite avec son troisième album : Caravane,

évoque indirectement dans la chanson appelée

"Schengen" le sort des sans-papiers confrontés à

la fermeture croissante de l'Europe de l'espace

Schengen. Le trait n'est pas trop appuyé, mais le

choix du titre et quelques lignes annoncent

clairement la couleur : Et que même dans l'espace

Schengen/ Ils ont pas voulu de ma peau

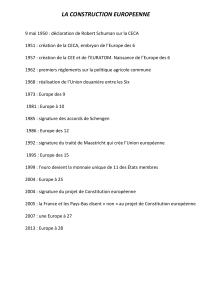

L’Espace Schengen

L'espace Schengen est l'espace constitué par le territoire des États ayant mis en

œuvre en totalité l'acquis Schengen, à savoir les États qui, notamment :

délivrent des visas valables pour l'espace Schengen ;

acceptent la validité des visas délivrés par les autres États Schengen pour entrer

sur leur territoire ;

ont supprimé les contrôles aux frontières intérieures ;

appliquent le code des frontières à leurs frontières extérieures.

La convention de Schengen promulgue l'ouverture des frontières entre les pays

signataires. Le territoire ainsi créé est communément appelé « espace Schengen », du

3

nom du village luxembourgeois de Schengen, tripoint frontalier entre l'Allemagne, le

Luxembourg (donc le Benelux) et la France (au bord de la Moselle), où a été signé

l'accord, le 14 juin 1985. Le premier accord de Schengen a été signé par cinq des

membres de la Communauté européenne d'alors : l'Allemagne, la France et les pays du

Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), déjà régis par un accord de libre circulation.

Souvent présenté comme un « laboratoire de l'Europe », cet accord a en fait été

signé dans l'improvisation par des États qui n'étaient pas nécessairement les plus en

faveur d'une liberté de circulation des biens et des personnes. Il fait suite en particulier à

une grève du zèle des douaniers italiens, puis des douaniers français, en janvier 1984,

confrontés à l'intensification de leur travail suite à l'augmentation des passages de

frontières, à laquelle fait réponse une grève des camionneurs qui paralyse le territoire

français en février 1984. Malgré l'opposition du ministre des Transports Charles Fiterman

(PCF), le Premier ministre Pierre Mauroy veut envoyer l'armée pour briser la grève.

Finalement, il envoie des grues, accompagnées de chars, pour dégager les camions, et

tente de faire émerger un interlocuteur représentatif.

Si la première convention de Schengen date de 1985, l'espace Schengen a été

institutionnalisé à l'échelle européenne par le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997.

L'espace Schengen comprend actuellement 25 pays membres (le chiffre a changé

récemment et pourrait augmenter encore dans les prochaines années) : (première série)

la Suède, le Portugal, les Pays-Bas, la Norvège, le Luxembourg, l’Italie, l’Islande, la

Grèce, la France, la Finlande, l’Espagne, le Danemark, la Belgique, l’Autriche,

l’Allemagne, (deuxième série depuis 2008) la Malte, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la

Hongrie, la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Suisse. Pour

trois pays de l'Union européenne signataires de la Convention, les accords ne sont pas

encore appliqués : La Roumanie, la Bulgarie, le Chypre.

Le traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007, modifie les règles juridiques concernant

l'espace Schengen, en renforçant la notion d'un « espace de liberté, de sécurité et de

justice ». Celui-ci fait intervenir davantage de coopération policière et judiciaire, et vise à

une mise en commun des politiques de visas, d'asile et d'immigration, notamment par le

remplacement de la méthode intergouvernementale par la méthode communautaire.

Sept des 33 articles de l'accord portent sur l'immigration et/ou la coopération

policière, les autres étant concernés par la libre circulation (suppression des contrôles

douaniers, mais aussi harmonisation de la TVA et des politiques d'accords de visas).

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Schengen)

Activités

Activité 1. Ecoutez une première fois la chanson Schengen, écrite et interprétée par

Raphaël à partir du site http://www.youtube.com/watch?v=Kp4zhSh7LFI ou

http://www.youtube.com/watch?v=HNO8yXCFcGk&feature=related et notez sur une feuille

à partir de la musique et du texte.

Activité 2. Réécoutez la chanson. En vous aidant des éléments retenus après la première

et la seconde écoute :

a. appuyez l’argumentation en l’orientant dans la même direction que celle qui se

manifeste dans la chanson (connecteurs/opérateurs : en effet, même, c’est

pourquoi, conformément à, encore) ;

b. contredisez le contenu de la pièce en fondant votre argumentation sur le schéma

classique thèse – antithèse – synthèse et en vous servant des connecteurs de

contradiction : au contraire, mais, ou, par contre, en revanche.

4

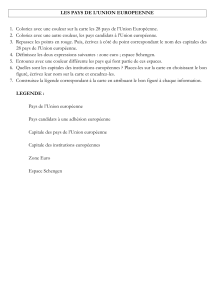

Activité 3. Cherchez sur la carte de l’Europe la localité Schengen et justifiez sa notoriété.

Activité 4. Recomposez la carte des pays membre de l’Espace Schengen en identifiant le

nom des pays auxquels appartiennent les drapeaux du tableau ci-dessous :

Carte de

l’Espace

Schengen

Activité 5.Répondez aux questions :

1. Qui est le personnage dont la chanson raconte l’histoire dramatique ?

2. Quels sont les vers décrivant le drame de l’immigrant ?

3. Que faut-il comprendre par l’orgue de barbarie qu’il possède ?

4. Quelle est l’idée fondamentale suggérée par le refrain ? A quoi pense notre

personnage « depuis mille ans » ?

Activité 6. Elucidez le sens des vers suivants :

1. J’étais trop grand pour me courber/Parmi les nuages de poussière

2. Le ventre à l’air dans le ruisseau

3. Tellement de nuits sous la paupière

4. Je vais pourrir leur pays

Activité 7. Mis à part le thème principal, indiquez d’autres thèmes, cette fois-ci

secondaires, que le texte suggère. Repérez-les à l’aide de certains mots ou syntagmes-

clés :

Modèle : « se courber » = refus de l’humiliation

«sous la mitraille et le fer », « la bombe atomique » = guerre et menace de guerre

Activité 8. Comment ces fils thématiques concourent-ils à la création de l’atmosphère et

du sens de la chanson ? Relevez la texture des idées du texte.

Activité 9. Dans la strophe suivante, mettez à la place des blancs le terme du texte

d’origine : Je suis……………d’un bout du……………

J’étais trop……………pour me……………….

Parmi les………………de poussière

Juste au…………….de la terre

Et j’ai ………………le long des …………………

Le ventre à l’air dans le………………………..

Et même que le…………………..nous …………………..

5

Et la…………………….va tomber………………….

Activité 10. Découpez à l’aide des ciseaux chaque vers de la troisième strophe ;

mélangez les morceaux de papier résultés, puis recomposez de mémoire la strophe en

question.

Activité 11. Vérifiez le résultat des deux activités antérieures en faisant appel à la variante

karaoké de la chanson à partir du site

http://www.youtube.com/watch?v=vBFafjSyWdI

et ensuite donnez-en votre propre interprétation.

Exercices

Rappel grammatical

Grammaire : les pronoms personnels :

-formes : - non accentuées : je, tu, il/elle, nous, vous, ils/elles, eux, elles ;

- accentuées (toniques) : moi, toi, lui/elle, nous, vous, eux/elles ;

- accentuée réfléchie : soi (3e pers.sg. et pl.)

Exercice 1. Cherchez les formes du pronom personnel ci-dessus :

a. dans le texte de la chanson ;

b. dans les phrases suivantes :

1. Je te crois sur parole. ; 2. Fais-moi confiance, cher ami !; 3. C’est son livre à lui !; 4.

Toi, tu ne mettra pas ce chapeau !; 5. Il est revenu à soi. ; 6. Nous, nous n’irons pas à la

réunion, vous, vous êtes obligés d’y aller. ; 7. Eux, ils ne font que ça !; 8. Elle ne perd

jamais son sang froid. ; 9.Chacun pour soi et Dieu pour tous. ; 10. Je ne viendrai pas,

moi !; 11. Elles, elles le feront à coup sûr !

Rappel grammatical

Fonctions syntaxiques du pronom personnel :

Formes non-réfléchies – formes atone/forme tonique

fonction

1e pers.

2è pers.

3è pers.

1e pers.

2è pers.

3è pers.

Sujet

je/moi

tu/toi

il/lui/ ;

elle/elle

nous/nous

vous/vous

ils/eux ;

elles/elles

C.O.D

Me,

m’/moi

Te, t’/toi

Le/lui ;

La/elle

Nous/nous

Vous/vous/

Les/eux

Les/elles

C.O.I/

C.O.I

prép.

Me,

m’/(à)

moi

Te, t’/(à)

toi

Lui/(à)

lui ;

Lui/(à)

elle

Nous/(à)

nous

Vous/(à)

vous

Leur/(à) eux

Leur/(à)elles

Formes réfléchies

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%