Papillomavirus humains (HPV) et cancer du col de l`utérus

Dépistage du cancer du col de l’utérus

Si vous avez déjà été active sexuellement, vous devriez commencer à passer régulièrement le test Pap dès

l’âge de 21 ans. Vous aurez à passer de nouveau le test à intervalles de 1 à 3 ans, en fonction des résultats

du test précédent.

Même si vous cessez d'avoir des relations sexuelles, il est important de continuer à passer un test Pap

régulièrement. Si vous avez subi une hystérectomie, il se peut que vous ayez quand même à passer un test

Pap; votre médecin vous dira si cela est nécessaire ou non.

Le plus important facteur de risque pouvant entraîner le développement d’un cancer du col de l’utérus est

l’infection par le virus du papillome humain (VPH). Le VPH se propage principalement par contact sexuel

(ce qui inclut les relations sexuelles, le contact génital peau sur peau et les relations buccogénitales). Le

virus peut ne se manifester que plusieurs années après l’exposition. L’utilisation d’un préservatif pendant

les relations sexuelles aide à réduire le risque de contracter le virus, mais le condom ne protège que

partiellement car il ne couvre pas toute la région génitale.

Le fait d’avoir reçu le vaccin anti-VPH n’élimine pas la nécessité de passer régulièrement un test Pap. Le

vaccin ne protège pas contre tous les types de VPH.

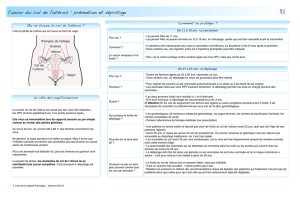

Le test Pap

Le test Pap est une procédure simple et rapide pour détecter les changements dans les cellules du col de

l’utérus. Le test est pratiqué au cabinet du médecin et, s’il peut causer un certain inconfort, il ne devrait

pas être douloureux.

Comment se préparer à un test Pap

Essayez de passer le test au milieu de votre cycle menstruel (de 10 à 20 jours après le début des règles).

Au cours des 48 heures précédant votre test Pap :

évitez les douches vaginales;

à moins d’indication contraire de votre médecin, n’utilisez aucun médicament ou contraceptif

(spermicide) vaginal, que ce soit sous forme de crème, de mousse ou de gelée, car ces produits peuvent

chasser ou masquer les cellules anormales.

Pendant environ 24 heures avant votre test Pap :

évitez d’avoir des relations sexuelles.

Chez votre médecin

À l’aide d’une petite spatule de bois, votre médecin grattera délicatement la surface de la partie inférieure

du col afin de prélever des cellules. Une brosse spéciale appelée cytobrosse permettra de recueillir des

cellules de la partie supérieure du col, menant à l’utérus. Les cellules seront ensuite étalées sur une

lamelle de verre et l’échantillon envoyé à un laboratoire, où il sera examiné au microscope. Si les résultats

indiquent un changement ou une anomalie, d’autres tests pourraient être nécessaires, notamment :

un autre test Pap;

un test de VPH;

une colposcopie;

une biopsie.

La plupart des résultats anormaux sont associés à des problèmes précancéreux, qu’il est facile d’identifier

et de traiter avec succès. La plupart des modifications précancéreuses sont dues à une infection par

le VPH. Ces changements ne constituent pas un cancer et sont aussi appelés dysplasie.

Qu’est-ce que la dysplasie?

La dysplasie du col de l’utérus n’est pas un cancer. C’est un état précancéreux qui peut évoluer vers un

cancer si elle n’est pas traitée. Le terme dysplasie signifie que les cellules du col de l’utérus ont subi des

changements anormaux. La dysplasie est habituellement décelée durant un test Pap de routine.

La dysplasie du col de l’utérus est également désignée par les noms suivants :

lésion malpighienne intra-épithéliale;

CIN (néoplasie cervicale intra-épithéliale).

La forme la plus avancée de CIN (CIN 3) est un cancer au stade le plus précoce. Demandez à votre médecin

de vous expliquer le terme correspondant à la forme de dysplasie diagnostiquée dans votre cas.

La dysplasie est relativement fréquente. Elle se traite facilement et ne devrait pas être alarmante. Les

traitements possibles sont :

la chirurgie au laser;

l’électrochirurgie (également appelée LEEP ou LLETZ);

la cryochirurgie;

la chirurgie.

Avantages et risques du dépistage

Pratiquement tout test ou toute intervention comporte à la fois des avantages et des risques. Ce qui

compte, c’est d’en être informée afin de prendre une décision éclairée – celle qui vous convient le mieux.

Aucun test de dépistage n’est absolument infaillible, mais les données scientifiques nous indiquent que les

tests Pap contribuent à réduire les taux de mortalité chez les femmes atteintes de cancer.

Avantages

Détection précoce de modifications précancéreuses du col de l’utérus : le cancer du col de l’utérus se

développe à la suite de modifications précancéreuses du col. Le dépistage permet de constater ces

changements tôt, de telle sorte qu’ils puissent être traités ou surveillés, afin d’empêcher l’apparition du

cancer du col de l’utérus.

Taux de survie supérieurs : le test Pap peut aider à détecter le cancer du col à un stade précoce. Dans la

plupart des cas, plus le cancer est détecté rapidement, meilleures sont les chances de survie.

Meilleure qualité de vie : la détection précoce peut également permettre de diminuer la durée du

traitement et de la convalescence.

Les femmes qui ne passent de tests de dépistage ou qui ne les passent pas régulièrement courent

davantage de risques de développer un cancer du col de l’utérus.

Risques

Faux résultats positifs : cela se produit lorsque les résultats d’un test semblent indiquer la présence

d’anomalies du col de l’utérus, comme des modifications précancéreuses, alors qu’il n’y a pas de cancer. De

faux résultats positifs peuvent engendrer de l’anxiété, du stress et éventuellement d’autres tests

douloureux et inutiles pour infirmer les résultats initiaux (c’est-à-dire pour s’assurer que vous n’avez pas

le cancer malgré ce que pouvait suggérer le test de dépistage).

Faux résultats négatifs : cela se produit lorsque des anomalies du col effectivement présentes ne sont pas

détectées par le test. De faux résultats négatifs peuvent faire en sorte que vous ou votre médecin ne soyez

pas au courant d’anomalies pouvant mener au cancer ou que vous ignoriez des symptômes causés par un

cancer, retardant ainsi le diagnostic et le traitement.

Procédures ou traitements de suivi inutiles : certaines femmes présentant des anomalies du col de l’utérus

peuvent subir par la suite des procédures ou des traitements pour un problème qui n’aurait peut-être

jamais évolué en cancer. Chez la plupart des femmes jeunes, les anomalies du col de l’utérus se résorbent

souvent d’elles-mêmes, sans traitement (s’il s’agit d’anomalies comportant peu de risques). Les

procédures ou traitements de suivi (par exemple le retrait des lésions) peuvent entraîner des

complications ou affecter la capacité de reproduction.

Read more: http://www.cancer.ca/fr-ca/prevention-and-screening/early-detection-and-

screening/screening/screening-for-cervical-cancer/?region=qc#ixzz3GOxDngKN

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-

08/referentieleps_format2clic_kc_col_uterus_2013-30-08__vf_mel.pdf

Deux vaccins prophylactiques recombinants dirigés contre certains génotypes du papillomavirus

humain sont disponibles en 2012 : un vaccin recombinant quadrivalent (génotypes 6, 11, 16 et 18), et un

vaccin recombinant bivalent (génotypes 16 et 18).

Pour en

savoir plus

Prévention primaire : la vaccination contre le papillomavirus

La vaccination doit être proposée à toutes les jeunes filles âgées de 11 à 14 ans, avec un rattrapage

possible chez celles âgées de 15 à 19 ans révolus non encore vaccinées.

L’efficacité du vaccin sur la prévention de l’infection par le papillomavirus humain est ≈ 100 % pour les

génotypes visés par le vaccin.

Pour en

savoir plus

L’effet préventif du vaccin contre le papillomavirus humain concernant le cancer du col de l’utérus

est présupposé : les premiers résultats des études cliniques disponibles montrent une petite réduction de

la fréquence des lésions néoplasiques de type CIN3.

Papillomavirus humains (HPV) et cancer du col de l’utérus : prévention, dépistage et vaccination

Il existe deux moyens pour prévenir le cancer du col de l’utérus : la vaccination des jeunes filles pour

prévenir l’infection par certains papillomavirus humains (HPV) et la détection précoce des lésions

précancéreuses par frottis du col utérin.

Ces deux moyens sont complémentaires.

Particules virales de papillomavirus ©Institut Pasteur

Les papillomavirus humains (ou HPV : Human Papilloma Virus) sont des virus très communs qui

peuvent infecter la peau et les muqueuses. Il existe plus de 150 types de papillomavirus, dont

environ 40 peuvent infecter les organes génitaux des hommes et des femmes.

La plupart des infections par les papillomavirus ne donnent aucune lésion. Dans 90 % des cas,

l’infection est transitoire et s’élimine naturellement en une à deux années après la contamination

sexuelle. Dans 10 % des cas, l’infection persiste et peut entraîner des anomalies (lésions) au

niveau de la muqueuse du col. On parle alors de lésions précancéreuses. Ces lésions peuvent

évoluer vers un cancer 10 à 15 ans après l’infection par le virus.

Une vingtaine de papillomavirus humains sont à l’origine d’anomalies cellulaires modérées ou

sévères, de lésions précancéreuses et de cancers.

Les papillomavirus humains (HPV) de type 16 et 18 sont responsables de 70% des cancers du col

de l’utérus. La contamination se fait le plus souvent dans les premières années de la vie sexuelle

et environ 80 % des femmes sont exposées à ces virus au cours de leur vie.

Avec 3028 nouveaux cas estimés en 2012, le cancer du col de l’utérus représente la 11ème cause

de cancer chez la femme en France. Le nombre de décès liés à ce cancer est estimé à 1 102 pour

l’année 2012.

Source : Estimation nationale de l’incidence et de la mortalité par cancer en France entre 1980 et 2012.

Etude à partir des registres des cancers du réseau Francim, InVS juillet 2013

Il existe deux moyens pour prévenir et dépister le cancer du col de l’utérus. Ces deux moyens sont

complémentaires :

La vaccination des jeunes filles pour prévenir l’infection par certains papillomavirus humains ;

le dépistage par frottis du col utérin, qui permet de rechercher des lésions précancéreuses et

cancéreuses du col de l’utérus, chez toutes les femmes entre 25 et 65 ans, qu’elles aient été

vaccinées ou non.

ANSM – Novembre 2013 www.ansm.sante.fr Page 1 sur 2

Questions/Réponses

Vaccination par Gardasil

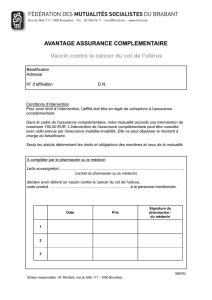

1. Quelles sont les indications du vaccin Gardasil ?

2. Quel est l’intérêt de ce vaccin ?

3. Quels sont les effets indésirables liés à ce vaccin ?

4. Comment les patientes sont-elles informées des risques liés à la vaccination par Gardasil ?

5. Que font les autorités sanitaires pour minimiser ces risques ?

6. Que met en évidence ce suivi du vaccin au niveau de la France ?

7. Que doivent faire les jeunes filles par rapport à cette vaccination ?

1. Quelles sont les indications du vaccin Gardasil ?

Gardasil est un vaccin indiqué pour la prévention des :

- lésions génitales précancéreuses (du col de l'utérus, de la vulve et du vagin) et du cancer du

col de l'utérus dus à certains types oncogènes1 de Papillomavirus Humains (HPV).

- verrues génitales (condylomes acuminés) dues à certains types d’HPV.

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) recommande la vaccination des jeunes filles entre les âges

de 11 et 14 ans avec un rattrapage jusqu’à 19 ans révolus.

2. Quel est l’intérêt de ce vaccin ?

Le cancer du col du l’utérus est le 10ème cancer chez la femme en France. Près de 3 000 nouveaux cas de

cancer du col de l’utérus sont diagnostiqués chaque année en France et le nombre de décès liés à ce

cancer est de 1 000 par an. Les papillomavirus humains (HPV) sont la principale cause du cancer du col

de l'utérus, les HPV 16 et 18 sont responsables de 70% des cancers du col de l’utérus. La contamination

se fait le plus souvent dans les premières années de la vie sexuelle et environ 80 % des femmes sont

exposées à ces virus au cours de leur vie. Pour certaines femmes, l’infection liée à ces virus persiste et

provoque des lésions au niveau du col de l’utérus qui peuvent évoluer plus tard vers un cancer dont

l’évolution est lente (5 à 15 ans en général).

La vaccination, en luttant contre l'infection par certains types de virus HPV, constitue donc, en

complément

du frottis cervico-utérin2 qui doit être poursuivi, un moyen préventif d’agir face au cancer du col de

l’utérus.

3. Quels sont les effets indésirables liés à ce vaccin ?

Les effets indésirables possibles sont ceux observés après toute vaccination : rougeur, douleur et/ou

démangeaisons au point d'injection, pic de fièvre, maux de tête. Dans de rares cas, d'autres effets

secondaires sont possibles, comme des troubles de la sensibilité locale (perception de sensations

douloureuses par exemple) ou des malaises bénins transitoires.

Comme pour tout médicament, il est important de faire part à votre médecin de tout effet indésirable que

vous pourriez constater et de le déclarer sur le site de l’Agence nationale de sécurité du médicament et

1 Gène susceptible de transformer une cellule en cellule cancéreuse. Les papillomavirus concernés sont

principalement ceux de type 16

et 18.

2 Il s’agit du test de dépistage de référence des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus

(examen cytologique).

ANSM – Novembre 2013 www.ansm.sante.fr Page 2 sur 2

des produits de santé (ANSM) :

http://ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-indesirable/Comment-declarer-un-effet-indesirable/Declarer-un-

effetindesirable-

mode-d-emploi

4. Comment les patientes sont-elles informées des risques liés à la vaccination par Gardasil ?

Toutes les informations concernant ce vaccin figurent dans la notice qui est insérée dans l’emballage. Il est

également possible de consulter les informations concernant le vaccin Gardasil sur la Base de données

publique des médicaments (http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/ dans la notice ou le

résumé des caractéristiques du produit (RCP).

L’Institut national du cancer (INCa) met également à disposition des jeunes filles et de leurs parents

une information de référence sur la vaccination contre les HPV (www.e-cancer.fr).

Les médecins prescripteurs et ceux qui réalisent la vaccination informent également les patientes et

répondent à toutes leurs questions concernant cette vaccination.

5. Que font les autorités sanitaires pour minimiser ces risques ?

Depuis sa mise sur le marché, en novembre 2006, ce vaccin fait l’objet d’un suivi de pharmacovigilance

dans le cadre d’un Plan de gestion des risques qui a été mis en place au niveau national et européen. Il

permet de détecter et d’analyser, dans les conditions réelles d’utilisation, tout nouvel effet indésirable

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%