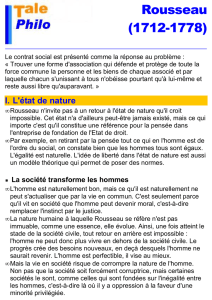

enfant philosophe

ENFANT PHILOSOPHE ? ENFANT ARTISTE ? MODERNITE DE J.-J. ROUSSEAU

L'Emile et « le partage du sensible »

Alain Kerlan

1

Université Louis Lumière Lyon2

Laboratoire Education Cultures et Politiques (Lyon2/IFE/ENS)

Résumé

L’Emile: traité d’une radicale refondation de l’éducation sur l’enfance, traité d’une refondation de l’enfance elle-

même. La « découverte » de l’enfance si souvent attribuée à l’auteur, a pour centre de gravité cette déclaration

bien connue : « l’enfance a des manières de sentir et de penser qui lui sont propres ». Cette autre déclaration plus

abyssale est moins souvent citée : « Nul n’est assez philosophe pour se mettre à la place de l’enfant », affirme

Jean-Jacques. La chambre d’Emile sera le cadre de la toute première exposition du dessin de l’enfant. L’Emile,

traité de l’enfance qui désigne dans l’enfance le sensible, l’esthétique (aesthesis) comme cœur de notre humaine

condition. Mais aussi, et indissociablement, traité politique. Qu’en est-il alors, dans L’Emile, de ce « partage du

sensible » dans lequel Jacques Rancière situe l’enjeu du politique? Qu’en est-il de cette esthétique au fondement

de la politique? Quelles proximités entre « l’enfant philosophe », et « l’enfant artiste » ? Quels peuvent être les

bénéfices d’une lecture de l’Emile inspirée des thèses de Jacques Rancière ?

* * *

Si je devais tenter de dire comment se pose aujourd’hui, en ce début du 21ème siècle, la

question de l’enfance, comme question philosophique et anthropologique, je placerai cette

tentative sous deux exergues qui me semblent être particulièrement significatifs. Le

premier est un propos emprunté à Picasso : « J’ai mis toute une vie pour apprendre à

dessiner comme un enfant ». Le second se trouve sous la plume de Rousseau, dans

l’Emile : « Nul n’est assez philosophe pour se mettre à la place d’un enfant ».

Nous voici en un siècle en effet où le grand artiste en vient à regarder l’enfant comme

son modèle, un siècle dans lequel la philosophie jusqu’ici réservée au grand âge –

rappelons que Platon fixait le bon moment pour entrer en philosophie à la

cinquantaine ! – s’adresse aux enfants, que la « philosophie pour enfant » s’adresse au

plus jeune âge. Il m’arrive de le dire de façon plus ironique : notre siècle est celui où les

jeunes enfants font de la philosophie et tutoient le grand artiste, tandis que les grands-

pères font de la trottinette…

Mais laissons là les grands parents et leur joujou. Je voudrais tenter avec vous de

comprendre, pour l’enfance, et pour notre monde, l’émergence de ces deux figures :

« l’enfant philosophe », et « l’enfant artiste ». Il serait plus juste de parler de la figure de

« l’enfant au plus près du philosophe », et de la figure de « l’enfant au plus près de

l’artiste », même si la formule est un peu lourde. Quoi qu’il en soit, pour les comprendre,

je voudrais vous montrer tout l’intérêt d’une relecture de l’Emile, cette « bible » de la

découverte de l’enfance, comme on le dit si souvent. Vous montrer du même coup toute

1

Alain Kerlan est philosophe, professeur à l'université Lyon2, ex-directeur de l'Institut des Sciences et des

Pratiques d'Education et de Formation. Son travail se situe aux carrefours de la philosophie et de la

pédagogie, de l'art et de l'éducation. Il est auteur et directeur de plusieurs ouvrages, dont notamment:

L'art pour éduquer ? La tentation esthétique (PUL, 2004), Des artistes à la maternelle (Scérén, 2005), Paul

Ricoeur et la question éducative (PUL, 2011), Repenser l’enfance ? (Hermann 2012).

la modernité, et peut-être mieux encore toute la « postmodernité » de Rousseau sur

cette question qui nous vient aujourd’hui.

Sous le signe des paradoxes et des oxymores

Nous avons tous en tête quelques phrases de Rousseau tirées de nos lectures de l’Emile

et qui sonnent comme des aphorismes. Pour moi, celle-ci continue de briller comme une

bien étrange pépite, et de me saisir par son obscure clarté : « Nul d’entre nous n’est

assez philosophe pour se mettre à la place d’un enfant ». Voilà un propos qui en une

poignée de mots ouvre soudain deux abîmes sous nos pas et de surcroît les relie en un

jeu de miroirs vertigineux. Abîme du côté de l’enfance, abîme auquel serait vouée toute

tentative de penser l’enfance : aucune philosophie, aucune volonté de vérité, aucun

chemin de sagesse, aussi accomplis soient-ils, ne nous permettra de savoir ce qu’est

l’enfance, ce qu’il en est de l’état d’enfance, nous qui en sommes définitivement éloignés.

Abîme tout autant du côté de la philosophie, dès lors qu’elle trouverait sa limite et son

échec précisément dans cet état de l’être et de la pensée, l’enfance, qui en constitue

traditionnellement l’antithèse.

Rousseau, « découvreur » de l’enfance ? Oui, mais un découvreur et une découverte qu’il

faut placer sous le signe des paradoxes et des oxymores. Jean-Jacques d’ailleurs ne s’en

cache pas et même le revendique, qui « aime mieux être homme à paradoxes que

homme à préjugés ». Et de fait, L’Emile abonde en paradoxes, et il suffirait presque d’en

tourner les pages au hasard pour les cueillir en nombre. Je feuillette le livre II et je lis :

« Vous ne parviendrez jamais à faire des sages si vous ne faites d’abord des polissons »

(p. 149)

2

; un peu plus loin : « En le laissant ainsi maître de ses volontés, vous ne

fomenterez point ses caprices » (p. 150) ; ou un peu plus avant : « Les mensonges des

enfants sont tous l’ouvrage des maîtres, et vouloir leur apprendre à dire la vérité n’est

autre chose que leur apprendre à mentir » (p. 125).

Inutile de multiplier les exemples et les illustrations. En tant que traité d’éducation,

traité de refondation de l’éducation, L’Emile tout entier est comme le déploiement d’un

même paradoxe, qui est le paradoxe même de l’éducation telle que la conçoit Rousseau :

« Jeune instituteur, je vous prêche un art difficile, c’est de gouverner sans préceptes, et

de tout faire en ne faisant rien » (Livre II., p. 146). Tout faire en ne faisant rien. En

baptisant au livre II l’art de son gouverneur « méthode inactive », Rousseau en dit plus

que nous n’en disons en parlant, comme on le fait le plus souvent aujourd’hui,

d’ « éducation négative », expression certes choisie par Rousseau lui-même, mais dont la

banalisation atténue l’oxymore fondateur.

La leçon de dessin

De tous les nombreux paradoxes que déploie l’Emile, il en est un que je ne serai certes

pas le premier à relever, mais qui a pris à mes yeux un relief singulier. Il a trait au dessin

enfantin. L’intérêt porté au dessin d’enfant, on le sait, a une histoire et cette histoire est

très logiquement indissociable de celle de l’enfance. Il s’agit d’un intérêt relativement

récent. A cet égard, la place qu’occupe le dessin d’enfant dans l’Emile, le fait même que

cette activité de l’enfant y soit remarquée et considérée comme activité proprement

2

Toutes les citations de l’Emile sont faites dans l’édition Garnier-Flammarion.

enfantine participent assurément de la « découverte » de l’enfance dont l’Emile marque

une étape majeure, et même d’une refondation de l’enfance elle-même. Le regard porté

sur le dessin d’enfant dont elle témoigne vient tout droit de cette célèbre affirmation du

livre II : « L’enfance a des manières de voir, de penser, de sentir, qui lui sont propres » (p.

108). La chambre d’Emile est d’une certaine façon le lieu de la toute première exposition

de dessins enfantins, à l’initiative du gouverneur : « Nous étions en peine d’ornements

pour notre chambre, en voilà de tout trouvés. Je fais encadrer nos dessins ; je les fais

couvrir de beaux verres, afin qu’on n’y touche plus, et que, les voyant rester dans l’état où

nous les avons mis, chacun ait intérêt à ne pas négliger les siens. Je les arrange par ordre

autour de la chambre, chaque dessin répété vingt, trente fois, et montrant à chaque

exemplaire le progrès de l’auteur, depuis le moment où la maison n’est qu’un carré presque

informe, jusqu’à celui où sa façade, son profil, ses proportions, ses ombres, sont dans la plus

exacte vérité » (Livre II, p. 184).

Mais quel est ce « nous » ? C’est que le gouverneur, qu’on a vu à d’autres moments bien

plus soucieux de ne point se mêler de ce qui est l’affaire de son élève, qu’on a vu prôner

qu’il faut « considérer l’homme dans l’homme, et l’enfant dans l’enfant » (Livre II, p. 93),

et même exhortant les lecteurs en ces termes : « Aimez l’enfance ; favorisez ses jeux, ses

plaisirs, son aimable instinct » (Livre II, p. 92), c’est donc que ce même gouverneur,

s’agissant du dessin, met sans réserve la main au pinceau et au crayon : « Je prendrai le

crayon à son exemple ; je l’emploierai d’abord aussi maladroitement que lui. Je serais un

Apelle, que je ne trouverai qu’un barbouilleur » (Livre II, p. 184). A quoi rime ici cette

imitation par le maître de son imitateur d’’élève

3

? Elle s’explique par les fins qu’il

poursuit. Le gouverneur, constatant que tous les enfants s’essaient au dessin, certes

voudrait « que (le sien) cultivât cet art », mais « non précisément pour l’art même, mais

pour se rendre l’œil juste et la main flexible » (Livre II, p. 183). L’imitation de l’imitateur

est au service du progrès de l’élève vers la juste représentation. Rousseau pédagogue

défend alors une pratique qui paraît mettre en place comme une sorte d’anticipation de

ce que Vigotski appellera une zone proximale de développement : « Dans ce progrès, je

marcherai tout au plus à côté de lui, ou je le devancerai de si peu, qu’il lui sera toujours

aisé de m’atteindre, et souvent de me surpasser » (Livre II, p. 184). Quel progrès ? Celui

qui arrache l’enfant aux erreurs que comporte chacun de ses dessins, et même, devrais-

je dire, que constitue chacun de ses dessins : « Je commencerai par tracer un homme

comme les laquais les tracent contre les murs ; une barre pour chaque bras, une barre

pour chaque jambe, et des doigts plus gros que le bras. Bien longtemps après nous nous

apercevrons l’un ou l’autre de cette disproportion » (Idem).

Voilà donc le dessin enfantin, à peine découvert, « recouvert ». Mais pourquoi ? La

question, on l’accordera, doit être posée. Suffit-il d’y répondre en invoquant l’esthétique

de l’imitation, de la mimesis, à laquelle le dispositif éducatif du gouverneur est

entièrement suspendu ? Certes, son poids et son rôle sont visibles à chaque ligne des

quelques pages que Rousseau consacre à l’apprentissage du dessin. Mais il y a plus. Il y

a que le dessin enfantin, à peine découvert, renvoie la maladresse enfantine à reproduire

le sensible à la maladresse générale du peuple. Il y a ce sous-texte cinglant, qu’il faut

bien restituer sans détour : les enfants dessinent comme des laquais. Sous-texte qui se lit

tout autant dans l’autre sens : les laquais dessinent comme des enfants. Il ne s’agissait que

d’apprendre à « bien » dessiner, de faire le partage entre l’imitation fidèle à la nature et

3

« Les enfants, grands imitateurs, essayent tous de dessiner » (Livre II), p. 183).

l’image erronée. Voilà qu’il s’agit d’une ligne de partage entre l’homme du peuple et le

bourgeois éduqué, voilà qu’il s’agit de la différence entre une enfance maintenue dans

son état populaire et une enfance qui s’en arrache. Voilà qu’il s’agit d’une question

politique, au sens que lui donne Jacques Rancière : une question qui concerne le

« partage du sensible », c’est-à-dire, « le système d’évidences sensibles qui donne à voir

en même temps l’existence d’un commun et les découpages qui y définissent les places

et les parts respectives

4

».

Le sensible et les « politiques de l’enfance »

Entreprendre de relire l’Emile à la lumière des thèses de Jacques Rancière, et plus

particulièrement de cette notion au cœur de l’œuvre, puisqu’elle est déjà engagée en

1981 dans l’ouvrage fondateur, La nuit des prolétaires. Archives du rêve ouvrier, et qu’elle

est toujours là dans l’un des derniers ouvrages publiés, Aesthesis. Scènes du régime

esthétique de l’art, pourrait passer pour l’une de ces acrobaties savantes dont nous

autres philosophes sommes parfois un peu trop friands. Je ne bouderai pas le plaisir que

peut procurer ce genre de défi. Mon entreprise s’adosse toutefois à quelques tentatives

qui m’ont convaincu non seulement de l’intérêt d’une lecture de cet ordre, mais aussi d’y

pressentir une réelle puissance théorique. Pour m’en expliquer brièvement – j’y

reviendrai – je dois au moins indiquer que la lecture que je vais amorcer s’inscrit dans

une ligne de réflexion portant sur l’enfance d’aujourd’hui, sur l’enfance d’aujourd’hui

comme question politique, et qu’elle en est venue à considérer le champ de l’art et de

l’esthétique comme l’un des lieux où s’élaborent ce que nous pouvons appeler les

politiques de l’enfance

5

.

Dans un entretien recueilli dans l’ouvrage qui donne sans doute au lecteur l’accès le plus

aisé et le plus développé à l’œuvre de Jacques Rancière, et qui le gratifie de surcroît d’un

titre étonnamment tonique : Et tant pis pour les gens fatigués, on peut lire cette

déclaration : « la politique est d’abord une bataille sur les données sensibles elles-

mêmes

6

». Eh bien je propose qu’on regarde la scène d’apprentissage du dessin et la

chambre d’Emile où elle s’expose au Livre II comme une bataille sur les données

sensibles. Je propose qu’on examine dans l’Emile le déploiement d’une politique de

l’enfance, et qu’on le fasse à la lumière de cette définition du politique selon Jacques

Rancière : « La politique consiste à reconfigurer le partage du sensible qui définit le

commun d’une communauté, à y introduire des sujets et des objets nouveaux, à rendre

visible ce qui ne l’était pas et à faire entendre comme parleurs ceux qui n’étaient perçus

que comme animaux bruyants

7

». Comment Rousseau, par exemple, entreprend-il au

Livre I de faire entendre comme parleurs ceux qui n’étaient perçus que comme animaux

bruyants ? Lire L'Emile donc comme traité pédagogique et politique, en se souvenant que

4

Jacques Rancière, Le partage du sensible. Esthétique et politique, La Fabrique, 2000, p. 12.

5

Cette réflexion s’inscrit dans les développements d’une recherche intitulée « Politiques de l’enfance : le

cas de l’éducation artistique » (acronyme POLEART). Elle a été soutenue et financée par l’Agence

Nationale de la Recherche (France), dans le cadre de son programme « Enfances ». La présente conférence

reprend une communication faite en ouverture d’une journée du colloque de Cerisy-la-Salle Emile

aujourd’hui, colloque organisé par la Société Francophone de Philosophie de l’Education (SOFPHIED) en

juin 2012 à l’occasion du deux cent cinquantième anniversaire de la publication de l’Emile (1762).

6

Jacques Rancière, « Littérature, politique, esthétique. Aux abords de la mésentente démocratique », in Et

tant pis pour les gens fatigués, Paris, Editions Amsterdam, 2009, p. 159.

7

Jacques Rancière, Malaise dans l’esthétique, Paris, Galilée, 2004, p. 38.

la politique « se joue toujours dans des questions de partages et de frontières

8

». Qu'en

est-il dans L'Emile de ces partages et frontières ? Quelle politique de l'enfance

déterminent-ils ? Et que dire à cet égard de l'éducation d’Emile et du partage du sensible

qu'elle opère ? Qu'en est-il dans l'Emile de ce « problème de partage symbolique qui est

beaucoup plus ancien et beaucoup plus large » et qui concerne « la distribution de la

parole, du temps, de l'espace

9

» ? Qu'en est-il en effet dans l'Emile et son économie

pédagogique de la distribution de la parole, du temps et de l'espace ? Ces questions,

selon nous, peuvent éclairer les figures de « l’enfant philosophe » et de « l’enfant au plus

près de l’artiste » qu’on voit aujourd’hui se lever et réinterroger l’enfance, la différence

enfant-adulte, la place et le statut de l’enfance dans les sociétés postmodernes.

Aesthesis et politique

Aussitôt que nous adoptons cette perspective, nous sommes conduits à regarder

autrement les deux premiers livres de l’Emile, et plus particulièrement le sensualisme

qui préside à la première éducation, à celle de la première et de la seconde enfance, à

l’éducation de l’infans, puis du puer. On loue à fort juste titre Rousseau d’une première et

fondatrice libération de l’enfant, celle de son corps, de sa mobilité, de sa relation

esthésique au monde. L’Emile, dès son livre premier, se trouve placé sous le double

signe, sous les signes conjoints du sensible et de la liberté. Le sensible y est désigné

comme le lieu où se joue aussitôt le destin de la liberté. Si L’Emile est un traité de

l’enfance qui désigne dans l’enfance le sensible, l’esthétique (aesthesis) comme cœur de

notre humaine condition, il est aussi, indissociablement, et pour cette raison même,

traité politique. On regarde souvent L’Emile comme le complément éducatif du Contrat

social : la philosophie politique commande l’entreprise éducative, l’Emile est l’homme tel

que doit être tout homme tel que le réclame l’effectivité du contrat social. Et nous avons

en tête l’image d’un Rousseau ayant ses deux manuscrits sous la main et allant de l’un à

l’autre d’une même plume. Certes, mais l’Emile commence par un vigoureux plaidoyer

pour que l’enfance soit libérée du carcan dans lequel l’enferme la pratique de

l’emmaillotage, commence par l’irruption du sensible dans le politique, la désignation du

sensible comme tout premier et fondateur lieu du politique. Rousseau y associe sans

détours le langage de la puériculture et celui de la politique ; sous sa plume les cris et les

pleurs de l’enfant font déjà entendre les dictats du tyran.

La dénonciation rousseauiste de l’emmaillotage ne se fait pas seulement dans le langage

d’un naturaliste, mais fondamentalement dans celui de la philosophie politique.

Rousseau cite bien le Buffon de l’Histoire Naturelle, en lui empruntant cette superbe

envolée : « A peine l’enfant est-il sorti du sein de la mère, et à peine jouit-il de la liberté

de se mouvoir et d’étendre ses membres, qu’on lui donne de nouveaux liens. On

l’emmaillote, on le couche la tête fixée et les jambes allongées, les bras pendants à côté

du corps ; il est entouré de bandages de toute espèce, qui ne lui permettent pas de

changer de situation. Heureux si on ne l’a pas serré au point de l’empêcher de respirer »

(Cité au livre premier, p. 43). Mais il l’aura fait précéder d’une déclaration qui place

résolument la pratique en usage à l’égard du nouveau-né dans le droit fil du célèbre

début du Contrat social et de la fière maxime qui ouvre le chapitre un : « L’homme est né

libre et partout il est dans les fers ». Pour Rousseau, « tous nos usages ne sont

8

Jacques Rancière, « Littérature, politique, esthétique. Aux abords de la mésentente démocratique », in Et

tant pis pour les gens fatigués, Paris, Editions Amsterdam, 2009, p. 151.

9

Ibid., p. 155.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%