La Turquie et l`Europe

1

Paul DUMONT

*

La Turquie et l’Europe : les éléments historiques du débat

Musulmane et située à la croisée des continents, au cœur de l’ancien monde, la Turquie a-t-

elle sa place dans l’Europe ? La question n’est pas nouvelle, même si elle suscite aujourd’hui,

en raison de la candidature d’Ankara à l’intégration européenne, un débat public d’une rare

intensité. Pour sa part, la Turquie y a répondu depuis longtemps. Au temps de son apogée,

l’Empire ottoman, balkanique et méditerranéen tout autant qu’oriental, était déjà fasciné par

l’Europe et ses souverains se présentaient volontiers comme les héritiers des empereurs

romains. A partir de la fin du XVII

e

siècle, obligés d’abandonner progressivement les

territoires conquis sur le continent européen, c’est encore vers l’Europe que regardent les

sultans et leurs vizirs réformateurs, cherchant à lui emprunter les recettes de sa réussite. Au

XIXe siècle, tandis que l’Empire s’engage pour survivre dans une politique de transformation

radicale de ses institutions et de tous les mécanismes régissant l’existence des sujets ottomans,

les choses sont plus claires que jamais : la plupart des réformes engagées à compter du règne

de Mahmud II (1808-1839), qu’il s’agisse de la création d’une armée moderne, de la

promulgation de nouveaux codes, de la réorganisation de l’administration, de la mise en

chantier d’un nouveau système éducatif, ou bien encore, de l’adoption de toute une série de

mesures visant à changer les mentalités et les modes de vie, doivent beaucoup au modèle

européen. Du reste, c’est d’Europe que vient, en bonne partie, le personnel chargé d’encadrer

les mutations en cours. Orchestrés par des ministres ayant souvent séjourné longuement dans

l’un ou l’autre des capitales européennes, les changements s’appuient sur des officiers, des

ingénieurs, des médecins, des juristes, des pédagogues qui contribuent puissamment au

transfert des savoirs et des pratiques.

Depuis ces années cruciales, ce n’est pas seulement la Turquie qui cherche à s’inscrire dans

l’Europe. Les Puissances, de leur côté, font tout pour entretenir un tropisme européen qui,

somme toute, les flatte. Mais donnant, donnant. A partir du début du XIX

e

siècle, la plupart

des négociations bilatérales ou internationales qui scandent les relations euro-turques sont

placées sous le signe du marchandage : en échange de garanties territoriales ou de quelque

*

Professeur et directeur du département d’études turques, Université Marc Bloch (Strasbourg).

2

autre avantage, la monarchie ottomane doit s’engager à faire des réformes, sous le regard des

Puissances et dans le respect des critères édictés par celles-ci. Si le scénario de ces

négociations est bien rodé, leurs enjeux, de même, ne changent guère : il s’agit pour les États

européens concernés par de telles transactions, de jeter les bases d’un partenariat économique

et politique qui leur soit profitable ; il s’agit aussi, presque toujours, d’obtenir de la Turquie

une meilleure protection des éléments de la population que l’on désignera, à partir de la fin de

la Première Guerre mondiale, sous le terme générique de « minorités ». A cette exigence

récurrente viendront ultérieurement s’ajouter, en réponse aux deux interventions militaires qui

ont marqué l’histoire du pays au XX

e

siècle (27 mai 1960 et 12 septembre 1980), des

demandes relatives au respect des libertés et des droits de l’homme.

Sous la double contrainte de ces pressions et de sa propre aspiration à la modernité et à un

progrès paré des atours de la civilisation européenne, la Turquie a entamé une longue marche

dont l’issue, ne peut être aujourd’hui, à ses yeux, qu’une adhésion pleine à l’Europe. Reste à

dire que son parcours, tel qu’il s’est déroulé à partir des tanzimat -c’est ce terme d’origine

arabe signifiant « réorganisations » que l’historiographie a très vite adopté pour désigner l’ère

des grandes réformes initiées par le rescrit impérial de Gülhane du 2 novembre 1839 - n’a pas

été facile et qu’embûches et faux pas, en chemin, n’y ont pas manqué. N’ont pas manqué non

plus, surtout du côté européen, les hésitations et les revirements dictés par les besoins du

moment.

1856 : la Turquie dans le « concert européen »

Dans l’histoire de cette marche vers l’Europe, certains épisodes méritent une attention

particulière, ne serait-ce que parce qu’ils constituent la toile de fond par rapport à laquelle il

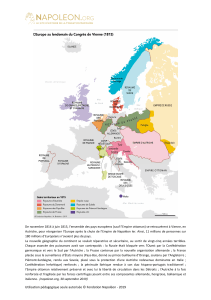

convient de situer les évolutions actuelles. Le Congrès de Paris, convoqué en février 1856

pour mettre fin à la Guerre de Crimée, est un de ces moments-clés, à l’issue duquel l’État

ottoman croit avoir gagné son billet d’entrée dans le « concert européen », un concept forgé

par l’Europe coalisée pour désigner la diplomatie multilatérale qui, au lendemain du conflit

avec la Russie, s’était mise en place sous la prédominance de la France.

Durant les hostilités, le sultan Abdulmedjid Ier avait été, pour l’Autriche-Hongrie,

l’Angleterre et la France de Napoléon III, un allié fidèle et valeureux. Prenant acte de cette

loyauté, le traité de paix signé à Paris multiplie les engagements : la Sublime Porte est admise

3

à participer aux avantages du dispositif de concertation « établi par le droit public entre les

États d’Europe », les Puissances promettent de garantir l’indépendance et l’intégrité

territoriale de l’Empire ottoman, elles s’engagent, en cas de conflit entre le gouvernement

ottoman et l’une des puissances contractantes, à mettre en œuvre une procédure de médiation.

Toutefois, ces assurances ont un prix. En marge du Congrès, le sultan a dû édicter,

conformément à une promesse faite deux années auparavant (« protocole des quatre

garanties », 8 août 1854) un firman impérial énumérant une longue liste de dispositions visant

à assurer aux communautés non-musulmanes la jouissance de leurs immunités traditionnelles,

le libre exercice du culte et le droit d’administrer leurs biens au mieux de leurs intérêts.

Désormais, ajoutait le rescrit impérial, tous les sujets de l’Empire seraient admissibles, sans

restriction, aux emplois publics et pourraient être reçus dans les écoles civiles et militaires de

l’État. Des tribunaux mixtes allaient être institués pour statuer sur les affaires commerciales,

correctionnelles et criminelles impliquant des sujets ottomans de confessions différentes. Les

non-musulmans pourraient siéger dans les conseils provinciaux et communaux. Tous les

Ottomans, quelle que soit leur religion, seraient égaux devant l’impôt et le service militaire.

Même si le traité de Paris précise que ce firman « ne saurait en aucun cas donner le droit aux

Puissances de s’immiscer soit collectivement, soit séparément, dans les rapports de S. M. le

Sultan avec ses sujets », il faut bien voir que les garanties octroyées par le sultan s’inscrivent

dans le cadre d’un marché conclu avec les Puissances : les mesures en faveur des non-

musulmans font pendant aux promesses touchant le maintien de l’intégrité de l’Empire. Une

quinzaine d’années auparavant, lors de la promulgation de la charte de Gülhane qui annonçait

le début d’une nouvelle ère, le canevas était déjà le même. Il s’était agi, pour la Sublime

Porte, de témoigner de manière aussi fracassante que possible de sa bienveillance à l’endroit

des communautés non-musulmanes, à un moment où le pouvoir ottoman, engagé dans un

conflit hasardeux contre les forces du khédive d’Egypte, Mehmet Ali Pacha, se trouvait dans

une passe particulièrement délicate et avait un pressant besoin du soutien européen.

Le Congrès de Berlin : la réforme ottomane sous tutelle

Edictées dans des moments de crise, les chartes de 1839 et de 1856 constituent les temps forts

d’un processus de réformes dont le point culminant sera, en 1876, la proclamation d’une

constitution dotant l’Empire d’un parlement et inscrivant dans le marbre d’une loi

fondamentale les principes sur lesquels l’État entend désormais fonder son action : liberté,

4

égalité civile et politique, responsabilité ministérielle, indépendance des tribunaux, équilibre

du budget, décentralisation, conseils élus à tous les niveaux de l’administration territoriale…

Certes, le sultan Abdulhamid II (1876-1909), qui vient de monter sur le trône et qui s’est

laissé forcer la main par son grand vizir, Midhat Pacha, conserve à la monarchie l’essentiel de

ses prérogatives ; le souverain peut dissoudre le parlement, suspendre la constitution et punir

de bannissement toute personne susceptible de mettre en danger les institutions et la sécurité

de la monarchie. Il n’en demeure pas moins que la Turquie peut à présent se flatter d’être le

premier État musulman à bénéficier d’un régime constitutionnel, à l’image de la plupart des

Puissances européennes.

Les élites réformatrices, et notamment le groupe d’intellectuels et de personnalités politiques

connu sous le nom de « jeunes ottomans », ont largement contribué au triomphe de l’esprit

nouveau. Depuis le début des années 1860, ils sont nombreux à se battre, à grand renfort de

libelles et de memoranda, pour obtenir du pouvoir qu’il s’engage plus fermement qu’il ne

l’avait fait jusque-là dans la voie du progrès et de l’instauration d’un État de droit. Mais ce ne

sont pas seulement ces pressions internes qui ont joué. Une fois de plus, ce sont aussi les

circonstances qui ont dicté à la Sublime Porte la marche à suivre. De fait, l’Empire est à

nouveau en guerre. A nouveau, il se heurte aux nations balkaniques, soutenues par la Russie.

Dans cette conjoncture délicate, il lui faut, comme en 1856, s’assurer la sympathie des

puissances susceptibles de l’aider à faire front à l’offensive slave.

Peine perdue. Accourue à la rescousse de l’« homme malade », la diplomatie européenne

allait s’avérer incapable d’éteindre le brasier balkanique et de freiner l’avancée russe. Cette

nouvelle crise d’Orient s’achèvera, du point de vue ottoman, par un désastre : en mars 1878,

les forces du tsar Alexandre II campent dans la banlieue d’Istanbul et dictent au sultan une

paix honteuse qui sanctionne la perte d’une bonne partie des Balkans et de trois provinces de

l’Anatolie orientale. Il faudra bien se rendre à l’évidence : les rouages du concert européen

n’ont pas fonctionné à temps.

Toutefois, quelques semaines plus tard, à Berlin, les Puissances vont s’employer à rafistoler le

dogme de l’intégrité ottomane et à contenir la poussée russe, tout en prenant acte de la

nouvelle répartition des cartes en Méditerranée orientale et dans les Balkans. Pour la Sublime

Porte, l’heure des concessions est revenue. Soucieuse de s’assurer, dans la partie qui l’oppose

à la Russie, le soutien de l’Angleterre, elle conclut avec celle-ci une alliance défensive et

5

l’autorise à occuper Chypre d’où les forces britanniques surveilleront la Syrie, les provinces à

population arménienne, l’Asie mineure. Il lui faut aussi promettre, comme au congrès de

Paris, l’application d’une politique égalitaire au profit des non-musulmans. Certains territoires

de l’Empire, et notamment la Crète en pleine révolte, se voient reconnaître le droit de

bénéficier d’un statut spécifique. Enfin, le gouvernement d’Istanbul est contraint de prendre

en compte les revendications d’une délégation arménienne, peut-être venue à l’instigation du

sultan lui-même. Par l’article 61 du traité de Berlin, la Porte s’engagera à réaliser sans plus

tarder des réformes dans les provinces orientales et à « garantir la sécurité des Arméniens

contre les Circassiens et les Kurdes ». Pour mieux convaincre les puissances de sa bonne foi,

elle va aussi accepter de les informer périodiquement des mesures prises et des les autoriser à

surveiller l’application des réformes.

Ce texte ne donne pas aux puissances un droit d’ingérence dans les affaires intérieures de

l’Empire ottoman. Mais la diplomatie européenne est désormais invitée à exercer une sorte de

tutelle sur les velléités réformatrices du sultan et de son gouvernement. Demandes

d’éclaircissements, protestations, notes verbales, communications officielles, démarches

collectives : bientôt, tous les moyens vont être bons pour contraindre l’Empire à ne pas perdre

de vue ses engagements. Harcelée de demandes et de remontrances, l’administration ottomane

ne parvient pas toujours à cacher son agacement. Cette surveillance se heurte à d’autant plus

d’amertume qu’avec la mise en place, en 1881, de la Dette publique ottomane -un organisme

multinational chargé de gérer le remboursement des emprunts contractés par la Sublime

Porte- l’Europe exerce aussi un étroit contrôle sur les ressources financières de l’Empire.

Dans une telle conjoncture, l’opinion ottomane ne peut éprouver à l’endroit de l’Occident

européen que des sentiments ambivalents. Admirée et enviée, considérée comme porteuse

d’une civilisation matérielle performante, courtisée dans les moments de crise, l’Europe est

perçue comme un modèle dont la Turquie doit impérativement s’inspirer. Mais elle est aussi

appréhendée avec suspicion et exaspération, tant est patente la volonté de domination des

nations qui la composent.

Parallèlement, en Europe, s’installe progressivement, en ces dernières décennies du XIXe

siècle, une franche antipathie à l’endroit du régime d’Abdulhamid II. Le souverain ottoman

-que la presse ne tardera pas à surnommer le « sultan rouge » - traîne un lourd passif. Il lui est

fait reproche d’avoir suspendu la constitution de 1876 dès la première altercation avec les

parlementaires (février 1878), d’avoir disgracié et exilé, puis fait étrangler la figure de proue

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%