le rayonnement fossile

´

ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSS´

EES.

´

ECOLES NATIONALES SUP´

ERIEURES DE L’A´

ERONAUTIQUE ET DE L’ESPACE,

DE TECHNIQUES AVANC´

EES, DES T´

EL´

ECOMMUNICATIONS,

DES MINES DE PARIS, DES MINES DE SAINT–´

ETIENNE, DES MINES DE NANCY,

DES T´

EL´

ECOMMUNICATIONS DE BRETAGNE,

´

ECOLE POLYTECHNIQUE (FILI`

ERE TSI)

CONCOURS D’ADMISSION 2009

PREMI`

ERE ´

EPREUVE DE PHYSIQUE

Fili`

ere PC

(Dur´

ee de l’´

epreuve: 3 heures)

L’usage de la calculatrice est autoris´

e

Sujet mis `

a disposition des concours : ENSAE (Statistique), ENSTIM, INT, TPE–EIVP, Cycle

international

Les candidats sont pri´

es de mentionner de fac¸on apparente sur la premi`

ere page de la copie :

PHYSIQUE I — PC.

L’´

enonc´

e de cette ´

epreuve comporte 7 pages.

– Si, au cours de l’´

epreuve, un candidat rep`

ere ce qui lui semble ˆ

etre une erreur d’´

enonc´

e, il est invit´

e`

a le

signaler sur sa copie et `

a poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu’il aura ´

et´

e

amen´

e`

a prendre.

– Il ne faudra pas h´

esiter `

a formuler les commentaires (incluant des consid´

erations num´

eriques) qui vous

sembleront pertinents, mˆ

eme lorsque l’´

enonc´

e ne le demande pas explicitement. Le bar`

eme tiendra compte

de ces initiatives ainsi que des qualit´

es de r´

edaction de la copie.

LE RAYONNEMENT FOSSILE

Le sujet est compos´

e de quatre parties ind´

ependantes. Les deux premi`

eres parties ´

etudient l’expansion

de l’Univers. La troisi`

eme partie ´

etudie le positionnement d’une sonde d’observation du rayonnement

cosmologique. La quatri`

eme partie approfondit l’´

etude du rayonnement. Les donn´

ees num´

eriques

n´

ecessaires sont en fin d’´

enonc´

e. Les vecteurs sont g´

en´

eralement not´

es avec une fl`

eche, −→

v, sauf s’ils

sont unitaires et sont alors surmont´

es d’un chapeau kb

exk=1. Les nombres complexes sont soulign´

es :

z∈C. On notera j2=−1.

I. — Expansion de l’Univers

1 — Expliquer bri`

evement la phrase suivante, souvent utilis´

ee dans les revues de vulgarisation

scientifique : plus on regarde loin dans l’Univers, plus on regarde dans le pass´

e.

On raisonne dans le cadre de la cin´

ematique classique (non-relativiste). Le point Orepr´

esente un ob-

servateur sur la Terre et le point Mrepr´

esente un objet c´

eleste (´

etoile, galaxie, etc.). On consid`

ere le

r´

ef´

erentiel Ro`

uOest fixe et Mest en mouvement. Le milieu interstellaire est assimil´

e au vide pour

les ondes ´

electromagn´

etiques et on note cla c´

el´

erit´

e de ces ondes dans R.

On convient de ne pas tenir compte de l’att´

enuation de l’amplitude des ondes au cours de leur propa-

gation.

Soit sM(t)le signal ´

electromagn´

etique ´

emis par le point M`

a l’instant t. Ce signal est rec¸u `

a l’instant

t′par le point O. On note sO(t)le signal rec¸u par O`

a l’instant t. On note OM =r(t). D’apr`

es les

hypoth`

eses, sO(t′) = sM(t).

2 — Exprimer t′en fonction de t,cet de la distance r(t).

LE RAYONNEMENT FOSSILE

3 — L’´

emetteur Ma une vitesse not´

ee −→

v(t), de norme v(t)et

faisant avec −−→

OM un angle

α

(t)(voir figure 1). L’´

emetteur ´

emet des

signaux p´

eriodiques de p´

eriode T. On suppose que la fr´

equence des

signaux est suffisamment grande pour pouvoir n´

egliger les variations

de −→

vet de

α

sur une p´

eriode. On suppose ´

egalement qu’`

a chaque

instant t,v(t)T/r(t)≪1. Exprimer, au premier ordre, la diff´

erence

r(t+T)−r(t).

4 — En d´

eduire, toujours au premier ordre, la p´

eriode T′des

signaux rec¸us par l’observateur en O. On exprimera T′en fonction

de T,v,cet

α

.

r

v

O

M

FIG. 1 – G´

eom´

etrie

5 — On appelle vitesse radiale de Mla quantit´

evr=vcos

α

. On note

λ

la longueur d’onde du

signal ´

emis par Met

λ

′la longueur d’onde du signal rec¸u en O. Donner la relation qui existe entre

λ

,

λ

′,vret c. On mettra cette relation sous la forme

λ

′/

λ

=1+Z. La quantit´

eZainsi d´

efinie s’appelle

le redshift.

6 — On suppose que Mse rapproche de O. Si M´

emet une longueur d’onde

λ

situ´

ee dans le jaune

(

λ

=585 nm), la longueur d’onde

λ

′rec¸ue en Oest-elle d´

ecal´

ee vers le rouge ou bien d´

ecal´

ee vers

le bleu par rapport `

a

λ

? On justifiera la r´

eponse.

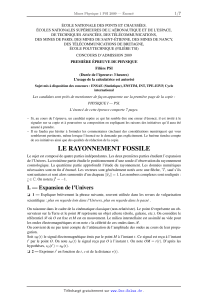

FIG. 2 – Loi de Hubble

En 1929, le physicien Edwin Hubble a relev´

e

le spectre de la lumi`

ere issue des galaxies dont

la distance `

a la Terre ´

etait connue. En compa-

rant ces spectres `

a ceux d’´

el´

ements chimiques

connus, il en a d´

eduit le redshift Z de ces

galaxies. Les points exp´

erimentaux pour plu-

sieurs galaxies sont repr´

esent´

es sur la figure 2.

En notant dla distance Terre-galaxie et vrla

vitesse radiale de la galaxie par rapport `

a la

Terre, les mesures sugg`

erent une loi lin´

eaire

du type vr=H×d. Cette loi porte le nom de

loi de Hubble et Hs’appelle la constante de

Hubble (le mot constante signifie qu’il s’agit

d’une constante par rapport `

a l’espace et non

dans le temps).

d0,87 1,05 1,56 1,76 2,11 2,26 2,48 2,77 3,92 4,59 4,30 5,32 6,92 7,21 11,22 14,47

Z×1020,71 0,83 1,06 1,23 1,67 1,72 1,92 1,92 2,68 2,93 3,23 3,69 4,55 4,95 7,42 10,00

Donn´

ees exp´

erimentales ayant permis la construction de la figure 2, dest exprim´

ee en unit´

e de 1024m.

7 — Donner une estimation num´

erique de Hen unit´

es du syst`

eme international, puis en km.s−1par

million d’ann´

ees-lumi`

ere. Que signifie cette unit´

e. On ne s’offusquera pas du fait que la loi de Hubble

puisse donner des vitesses radiales d´

epassant cpour des galaxies tr`

es ´

eloign´

ees. Cette impossibilit´

e

n’apparaˆ

ıt pas lorsque les ph´

enom`

enes relativistes sont pris en compte.

8 — La loi de Hubble sugg`

ere que l’Univers soit en expansion. Le mod`

ele du big-bang permet

de postuler que cette expansion a commenc´

e depuis un temps fini et donc que l’Univers peut se voir

attribuer un ˆ

age. Avec des arguments qualitatifs simples, expliquer pourquoi l’inverse de la constante

Page 2/7

Physique I, ann´

ee 2009 — fili`

ere PC

de Hubble est un bon ordre de grandeur de l’ˆ

age de l’Univers. Estimer num´

eriquement l’ˆ

age de

l’Univers en milliards d’ann´

ees.

9 — Dans cette question, on veut savoir si l’expansion de l’Univers va un jour s’arrˆ

eter ou non.

Pour cela, on mod´

elise l’Univers par une boule homog`

ene de masse volumique

ρ

constante et dont

le rayon R(t)suit la loi d’expansion de Hubble. On consid`

ere une galaxie (suppos´

ee ponctuelle) de

masse msitu´

ee `

a la surface de la boule et s’´

eloignant radialement `

a la vitesse ˙

R=dR/dt du centre de

la boule. Exprimer l’´

energie m´

ecanique de cette galaxie. En d´

eduire qu’`

a partir d’une certaine masse

volumique de l’Univers, not´

ee

ρ

c, la galaxie ne pourra pas s’´

eloigner ind´

efiniment. Exprimer

ρ

cen

fonction de la constante de gravitation Get de la constante de Hubble H=˙

R/R.

10 — Donner la valeur num´

erique de

ρ

c. Les observations de la mati`

ere visible de l’Univers

donnent une masse volumique moyenne

ρ

≃3×10−28 kg.m−3. D’apr`

es cette donn´

ee, l’expansion

durera-t-elle ind´

efiniment?

FIN DE LA PARTIE I

II. — Le rayonnement fossile

II.A. — Propri´

et´

es g´

en´

erales

D`

es 1948, le physicien Gamow a pr´

evu que le big-bang a

dˆ

u laisser une trace dans l’Univers sous forme de rayon-

nement ´

electromagn´

etique, appel´

erayonnement fossile. Ce

rayonnement a ´

et´

e d´

ecouvert en 1962 par Penzias et Wil-

son (prix Nobel 1978). La densit´

e volumique w

λ

d’´

energie

´

electromagn´

etique de ce rayonnement par unit´

e de longueur

d’onde

λ

est repr´

esent´

ee sur la figure 3.

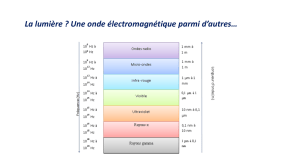

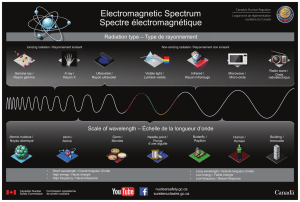

11 — Quel type d’ondes ´

electromagn´

etiques est associ´

e

au rayonnement fossile ? On justifiera la r´

eponse en don-

nant des ordres de grandeur connus. FIG. 3 – Spectre du rayonnement fossile

La courbe de la figure 3 a exactement la mˆ

eme forme que celle correspondant `

a l’´

emission d’un

corps chauff´

e (braise chaude, int´

erieur d’un four etc.). Pour ce type de rayonnement, la longueur

d’onde

λ

mau maximum d’´

emission est li´

ee `

a la temp´

erature Tdu corps chauff´

e par la loi de Wien :

λ

m×T=constante ≃2,9mm.K. Par abus de langage, Test appel´

ee temp´

erature du rayonnement.

12 — D´

eterminer la temp´

erature actuelle du rayonnement fossile.

On d´

ecide qu’`

a chaque instant depuis son ´

emission, on peut identifier la temp´

erature de l’Univers `

a

celle du rayonnement fossile.

13 — Le rayonnement fossile est le r´

esultat d’un processus physique qui s’est d´

eroul´

e pendant

une phase tr`

es br`

eve de l’histoire de l’Univers durant laquelle sa temp´

erature Tvalait environ 3000K.

En admettant que les longueurs d’onde aient subi la mˆ

eme dilatation que l’Univers, de quel facteur

l’Univers s’est-il dilat´

e entre le moment de l’´

emission du rayonnement fossile et aujourd’hui?

II.B. — Propri´

et´

es thermodynamiques

On montre que la densit´

e volumique d’´

energie ´

electromagn´

etique par unit´

e de fr´

equence

ν

associ´

ee

au rayonnement contenu dans une enceinte dont les parois sont `

a la temp´

erature Tet r´

efl´

echissent

parfaitement ce rayonnement s’´

ecrit id´

ealement

w

ν

(

ν

,T) = 8

π

h

ν

3

c31

exph

ν

kBT−1

o`

uhest la constante de Planck, cla c´

el´

erit´

e de la lumi`

ere et kBla constante de Boltzmann.

Page 3/7 Tournez la page S.V.P.

LE RAYONNEMENT FOSSILE

14—Quelle est l’unit´

e de w

ν

? Montrer que la densit´

e volumique totale d’´

energie ´

electromagn´

etique

udu rayonnement se met sous la forme u=aT

δ

, o`

u

δ

est un nombre entier que l’on pr´

ecisera et a

une constante que l’on exprimera en fonction de kB,het cet dont on pr´

ecisera la valeur num´

erique.

On rappelle que Z∞

0

x3

ex−1dx=

π

4

15

L’Univers est assimil´

e`

a une enceinte sph´

erique de rayon Ret de volume V. On admet que le rayon-

nement fossile est mod´

elisable par un gaz `

a la temp´

erature Tet dont la pression pv´

erifie l’´

equation

d’´

etat p=u/3, o`

uud´

esigne toujours la densit´

e volumique totale d’´

energie ´

electromagn´

etique intro-

duite `

a la question 14. Cette hypoth`

ese sera justifi´

ee dans la partie IV. `

A cause de l’expansion de

l’Univers, ce gaz subit une d´

etente adiabatique suppos´

ee quasistatique.

15 — D´

emontrer que, dans ce mod`

ele, le rayon Rde l’Univers et sa temp´

erature Tob´

eissent `

a une

relation du type R×T=constante. On ne demande pas d’exprimer la constante.

FIN DE LA PARTIE II

III. — La sonde Planck

Afin d’´

etudier certaines propri´

et´

es du

rayonnement fossile, l’Agence Spatiale

Europ´

eenne va placer en orbite la sonde

Planck dans le courant du mois d’avril

2009! De mani`

ere `

a ce qu’elle ne soit

pas ´

eblouie par le soleil lors des me-

sures, cette sonde a ´

et´

e plac´

ee dans le

cˆ

one d’ombre de la Terre situ´

e`

a l’oppos´

e

du Soleil, comme indiqu´

e sur la figure 4

(cette figure ne respecte pas les ´

echelles).

FIG. 4 – Position de la sonde

16 — Donner la position du centre de masse du syst`

eme Terre-Soleil. Estimer l’erreur relative que

l’on commet si on assimile le centre du Soleil au centre de masse Terre-Soleil.

D´

esormais, on consid`

ere que le centre de masse du syst`

eme Terre-Soleil et confondu avec le centre

du Soleil. Le r´

ef´

erentiel h´

eliocentrique sera consid´

er´

e comme galil´

een. On assimile la Terre `

a un

point de masse MTse d´

eplac¸ant sur une trajectoire circulaire de rayon rautour du Soleil. On n´

eglige

l’influence des astres autres que le Soleil.

17 — Montrer que la Terre tourne `

a vitesse constante autour du Soleil. Exprimer la p´

eriode Tde

rotation de la Terre autour du Soleil ainsi que la vitesse angulaire

ω

de cette rotation en fonction de la

constante de la gravitation universelle G,ret de la masse MSdu Soleil. Calculer la valeur num´

erique

de T.

La sonde devant toujours ˆ

etre situ´

ee dans le cˆ

one d’ombre de la Terre, on travaillera d´

esormais dans

le r´

ef´

erentiel R′centr´

e sur le Soleil S, en rotation `

a la vitesse angulaire

ω

par rapport au r´

ef´

erentiel

h´

eliocentrique galil´

een. La Terre est donc fixe dans R′. Dans le r´

ef´

erentiel R′, on choisit un rep`

ere

cart´

esien orthonorm´

e direct (S,b

ex,b

ey,b

ez). Le vecteur rotation −→

ω

=

ω

b

ezest tel que

ω

>0. Le plan

(S,b

ex,b

ey)est le plan de r´

evolution de la Terre autour du Soleil.

Page 4/7

Physique I, ann´

ee 2009 — fili`

ere PC

On ne s’int´

eresse qu’aux cas o`

u la sonde est

dans ce plan. La vitesse de la sonde dans R′est

suppos´

ee toujours assez faible pour que la force

d’inertie de Coriolis soit n´

eglig´

ee. On note m

la masse de la sonde, rla distance Terre-Soleil,

rT=TM la distance sonde-Terre, rS=SM la

distance sonde-Soleil, et b

erle vecteur unitaire

qui pointe du Soleil vers la sonde FIG. 5 – R´

ef´

erentiel li´

e`

a la Terre

18 — Montrer que l’´

equation du mouvement de la sonde dans R′s’´

ecrit

md2−→

SM

dt2=−−−−−−→

grad(Ep)

o`

uEpest une ´

energie potentielle dont on donnera l’expression en fonction de

ω

,m,MS,MT,rSet rT.

Les positions d’´

equilibre de la sonde dans R′correspondent aux extrema de Ep, on montre qu’il en

existe cinq, toutes contenues dans le plan (S,b

ex,b

ey). Ces positions sont appel´

ees points de Lagrange.

19 — Montrer qu’il existe trois points de Lagrange sur l’axe (S,b

ex). Puis, `

a l’aide d’arguments

´

energ´

etiques, pr´

eciser si ces points d’´

equilibre sont stables ou instables vis-`

a-vis de perturbations

dans la direction b

ex.

On s’int´

eresse au point de Lagrange L2, situ´

e sur l’axe (S,b

ex)dans le cˆ

one d’ombre `

a l’oppos´

e du

Soleil par rapport `

a la Terre (voir figure 4). On note ℓla distance entre le centre de la Terre et L2.

20 — Donner, sans la r´

esoudre, l’´

equation alg´

ebrique v´

erifi´

ee par ℓ. En faisant l’hypoth`

ese que

ℓ≪r, trouver une expression litt´

erale approximative de ℓ, et en d´

eduire sa valeur num´

erique. V´

erifier

a posteriori l’hypoth`

ese sur ℓ.

Il est possible de montrer que L2est stable vis-`

a-vis de perturbations dans les directions b

eyet b

ez. On

consid`

erera donc, pour simplifier, que tout se passe comme si la sonde ´

etait astreinte `

a se d´

eplacer

uniquement sur l’axe (S,b

ex), sans frottement .

21 — La sonde ´

etant plac´

ee en L2, on envisage une petite perturbation de sa position de la forme

−→

ε

(t) =

ε

(t)b

ex.´

Ecrire l’´

equation diff´

erentielle v´

erifi´

ee par

ε

(t). Lin´

eariser cette ´

equation en supposant

qu’`

a chaque instant ton puisse ´

ecrire r≫ℓ≫

ε

(t). On fera apparaˆ

ıtre dans l’´

equation lin´

earis´

ee un

temps caract´

eristique

τ

dont on donnera l’expression litt´

erale en fonction de r,Get MS. En d´

eduire

un ordre de grandeur num´

erique de l’intervalle de temps s´

eparant deux repositionnements cons´

ecutifs

de la sonde Planck.

FIN DE LA PARTIE III

IV. — Pression de radiation

Le but de cette partie est de justifier l’expression de l’´

equation d’´

etat du rayonnement utilis´

ee dans

la partie II.B. Le rayonnement cosmologique peut ˆ

etre consid´

er´

e comme une superposition d’ondes

´

electromagn´

etiques planes progressives monochromatiques de fr´

equences et de directions de propa-

gation diff´

erentes. On note ul’´

energie du rayonnement par unit´

e de volume, moyenn´

ee en temps

et en espace et pla pression de radiation, c’est-`

a-dire la force par unit´

e de surface, moyenn´

ee en

temps, qu’exercerait le rayonnement sur les parois parfaitement r´

efl´

echissantes d’une enceinte qui le

contiendrait. Avec ces notations, on veut ´

etablir l’´

equation d’´

etat du rayonnement : p=u/3. Pour cela,

on commence par ´

etudier la r´

eflexion d’une onde ´

electromagn´

etique monochromatique en incidence

oblique sur un miroir m´

etallique parfaitement conducteur.

Page 5/7 Tournez la page S.V.P.

6

6

7

7

1

/

7

100%