7 La France et l`Europe en 1815

JE RÉVISE / HISTOIRE DES ARTS

« Je révise » disponible en version interactive. Lib’ : audio «

La Marseillaise

».

1)

Se situer dans le temps

1. 1804 ; 2. 1792 ; 3. 1789 ; 4. 1801 ; 5. 1798 ; 6. 1789 ; 7. 1789 ;

8. 1792.

2)

Comparer deux situations historiques (voir tableau ci-dessous)

3)

Connaître le vocabulaire du chapitre

1. Suffrage censitaire ; 2. Le préfet ; 3. Souveraineté nationale ;

4. Légion d’honneur ; 5. Peuple ; 6. Code civil.

Histoire des arts

La Marseillaise

n’est pas née à Marseille !

1)

Le Chant de guerre pour l’armée du Rhin est composé par Rouget

de Lisle alors que la France est entrée en guerre contre la Prusse et

l’Autriche. Des volontaires affluent vers le Nord-Est de la France. Parmi

eux, des soldats originaires de la région de Marseille et de Montpellier,

qui s’emparent de ce chant. Ils l’entonnent lorsqu’ils entrent à Paris en

juillet 1792 : les Parisiens le rebaptisent spontanément La Marseillaise.

2)

Les expressions « aux armes », « formez vos bataillons » ou

« combats avec tes défenseurs » montrent que La Marseillaise est

un chant de guerre. Le passage sur les « rois conjurés » indique qu’il

s’agit également d’un chant révolutionnaire.

19

Chapitre 7 x La france eT L’europe en 1815

7La France et l’Europe en 1815

[ pp. 88-99 du manuel ]

Programme officiel Correspondance avec le manuel

II. La Révolution et l’Empire

Thème 3 – La France et l’Europe en 1815

Connaissances

L’Europe, en 1815, donne l’illusion d’un retour à l’ordre ancien. Mais

les guerres révolutionnaires ont répandu les idées de la Révolution

française et engendrent en réaction le sentiment national.

Chapitre 7. La France et l’Europe en 1815

x

Cours – Un retour à l’ordre ancien ?

pp. 94-95

x

Dossier Histoire des arts – Goya et la nation espagnole

pp. 90-91

x

Dossier – L’Europe en 1811 et en 1815

pp. 92-93

x

Histoire des arts – Goethe déçu par la Révolution française

p. 99

Démarches

L’analyse d’une carte de l’Europe en 1815 sert de support à l’étude.

Les témoignages sur l’affirmation du sentiment national sont mis en

évidence notamment au travers d’œuvres artistiques au choix.

x

Dossier – L’Europe en 1811 et en 1815

pp. 92-93

x

Dossier Histoire des arts – Goya et la nation espagnole

pp. 90-91

x

Histoire des arts – Goethe déçu par la Révolution française

p. 99

Capacités

Connaître et utiliser le repère suivant : Congrès de Vienne, 1815.

Décrire les grandes transformations sociales, politiques et territo-

riales issues de la période révolutionnaire en Europe.

x

Cours – Un retour à l’ordre ancien ?

pp. 94-95

x

Exercices –

pp. 96-98

voir programme compLet pp. 348-349

La France avant 1789 FONDATIONS La France en 1815

Tous les pouvoirs au roi

Français sujets

Découpages administratifs complexes

Politiques et

administratives

Constitution séparant les pouvoirs

Français citoyens

Départements et communes

Société d’ordres, privilèges

Droits seigneuriaux

Censure

Armée de professionnels

Sociales

Égalité de tous devant la loi

Droits seigneuriaux abolis

Liberté d’expression

Armée de citoyens-soldats

Diversité des monnaies, des poids et des mesures

Réglementation de la production et douanes intérieures Économiques Le Franc, poids et mesures unifiés

Liberté d’entreprise et de commerce

Pas de liberté de culte

Église riche Religieuses Liberté de culte

Clergé salarié de l’État

© Éditions Belin 2011

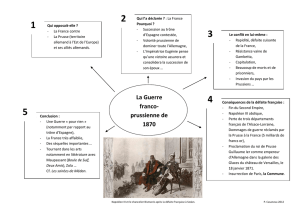

OUVERTURE DU CHAPITRE [pp. 88-89]

La France et l’Europe en 1815

x x Problématique

Comment les souverains réorganisent-ils l’Europe après la période

révolutionnaire et impériale ?

Les guerres de la Révolution française et de la période impériale ont

diffusé les idées nouvelles dans toute l’Europe et permis l’éveil d’un

sentiment national au sein des empires. Après la chute de Napoléon I

er

,

la principale préoccupation des souverains est de maintenir l’intégrité

de leur royaume et d’étouffer tout foyer révolutionnaire potentiel.

x x Réponses aux questions

Doc. 1 Pendant la période impériale, l’occupation par les troupes

napoléoniennes entraîne des révoltes. Les populations rejettent la

domination française au nom des idéaux que les guerres révolu-

tionnaires ont diffusés : liberté, égalité des droits et souveraineté

nationale. L’attitude même des personnages donne l’impression

d’une liberté retrouvée, après la fin de l’occupation française.

Doc. 2 La victoire est symbolisée par l’aigle impérial gisant sur

le sol, aux pieds des souverains. Ces derniers se réunissent sous

la croix. Mais derrière le principe religieux, ciment de la « Sainte

Alliance », il s’agit bien d’un rapprochement politique.

DOSSIER [pp. 90-91]

Sur www.libtheque.fr : fiche d’activités. Lib’ : vidéo « Francisco de Goya », œuvre animée.

Goya et la nation espagnole

x x Problématique

Comment Goya témoigne-t-il de l’affirmation du sentiment national

espagnol ?

Le Tres de Mayo demeure l’œuvre emblématique de la résistance

espagnole à l’occupation napoléonienne. Goya peint ce tableau en

1814, alors que le roi Ferdinand VII est rétabli sur le trône et que les

troupes françaises ont évacué le pays. Il s’agit d’ailleurs d’une com-

mande du gouvernement provisoire espagnol, suggérée par Goya,

tout comme le Dos de Mayo, dans lequel le peintre rend également

hommage aux insurgés espagnols.

x x Histoire des Arts

1)

Doc. 1 et 2 Le Tres de Mayo est réalisé par Francisco de Goya en

1814. Il décrit la répression française contre les insurgés madrilènes,

le 3 mai 1808. L’œuvre (266 x 345 cm) est conservée au musée du

Prado à Madrid.

2)

Au moment de l’insurrection, c’est le frère de Napoléon I

er

, Joseph

Bonaparte, qui dirige l’Espagne. Lorsque Goya réalise ce tableau,

Ferdinand VII, qui avait dû abdiquer en 1808, a retrouvé son trône.

3)

Doc. 1 Dans la partie gauche du tableau, des cadavres jonchent

le sol, alors que d’autres hommes s’apprêtent à être fusillés par

des soldats ou sont poussés vers le peloton d’exécution. Leur

attitude exprime des sentiments divers : la peur, le désespoir, mais

également le courage. Représentés de dos, les soldats français, par

contraste, n’expriment aucun sentiment.

4)

Doc. 2 et 3 Les Espagnols se révoltent au nom de leur aspiration

à la souveraineté nationale, bafouée par l’autorité d’un souverain

étranger imposé. Mais ils réagissent également contre la brutalité

de l’occupation française, les exactions des soldats, puis contre la

violence de la répression exercée contre les « patriotes ».

5)

Goya souhaite rendre hommage au martyr subi par les insurgés

madrilènes. Son message est celui de l’unité d’un peuple face à un

ennemi commun, jusque dans le sacrifice.

6)

Le peintre utilise les couleurs et la lumière pour donner de la

force à son œuvre. Le personnage central du tableau, à gauche de

la scène, est représenté par des couleurs très claires et se trouve

en pleine lumière, ce qui renforce sa posture et son expression. À

l’inverse, les soldats français sont déshumanisés : on ne distingue

par leurs visages et ils demeurent dans l’ombre.

7)

Par le choix du sujet, mais également par le traitement artistique

de son œuvre, Goya montre une nation fière, unie et solidaire face

à l’oppression.

x x Bilan du dossier

Les élèves doivent avoir compris que le contexte des événements

représentés par Goya n’est pas le même que celui de la réalisation

du tableau. Ils doivent également avoir retenu qu’un artiste peut

mettre son talent au service d’une cause politique. Enfin, ils doivent

pouvoir expliquer par quels procédés artistiques un peintre peut

susciter l’empathie pour une cause.

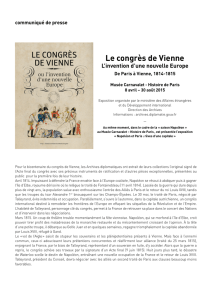

DOSSIER [pp. 92-93]

Sur www.libtheque.fr : fiche d’activités. Lib’ : cartes animées.

L’Europe en 1811 et en 1815

x x Problématique

Quelles transformations territoriales sont décidées au Congrès de

Vienne ?

Le Congrès de Vienne met définitivement fin à l’influence de la

France en Europe et scelle un retour à l’ordre ancien, confortant

ainsi les puissances de la Sainte Alliance victorieuses. Mais dans

cette nouvelle Europe, la montée en puissance des mouvements

nationaux se poursuit, même si elle est temporairement étouffée.

x x Réponses aux questions

1)

Doc. 1 Les royaumes allemands, l’Italie et la Pologne. L’occupation

des armées révolutionnaires puis, sous l’Empire, l’introduction du

Code Civil et de Constitutions, ont contribué à cette influence.

2)

Doc. 1 Ils sont situés dans la Confédération du Rhin, en Italie et en

Espagne. Ils correspondent à des pays précédemment évoqués, ou

bien, dans le cas de l’Espagne, à un royaume dans lequel l’occupa-

tion des troupes françaises renforce le sentiment national.

3)

Doc. 1 et 2 En 1815, les frontières françaises sont ramenées à

celles de 1789. La France a perdu le Nord-Ouest de l’Italie, Nice et la

Savoie, ainsi que la Belgique, les Pays-Bas et le Nord de la Prusse.

Les trois États ayant le plus étendu leurs possessions sont : l’Au-

triche, la Russie et la Prusse.

4)

Doc. 1 et 2 Le Grand-duché de Varsovie, créé par Napoléon I

er

en

1807, est démantelé par le Congrès de Vienne. La Prusse et l’Au-

triche intègrent chacune une partie de son territoire, tandis que le

royaume de Pologne est confié à l’empereur de Russie. On assiste

donc à un partage de la Pologne.

5)

Doc. 2 L’Italie et l’Allemagne demeurent morcelées, alors que

l’empire d’Autriche, le royaume des Pays-Bas et la Russie intègrent

des territoires dont les populations aspirent à former une nation

(Hongrois, Belges, Polonais).

6)

Expression écrite et orale En 1811, les frontières de la France

s’étendent jusqu’à la mer Baltique au Nord-Est, et jusqu’à la

région de Rome au Sud. De plus, les États créés par Napoléon I

er

20

© Éditions Belin 2011

et dépendant de la France ont largement entamé les territoires de

l’Autriche, de la Prusse et de la Russie. La défaite française de 1815

et le Congrès de Vienne bouleversent cette donne. La France est

ramenée à ses frontières de 1789 et les puissances victorieuses

étendent leurs territoires, annexant au passage certains États,

comme la Pologne. Cette réorganisation de l’Europe porte toutefois

en elle des foyers d’agitation dans la mesure où elle ne tient aucun

compte des aspirations nationales des peuples.

x x Bilan du dossier

On n’attend pas des élèves qu’ils retiennent le détail des boulever-

sements territoriaux de l’Europe entre 1811 et 1815, mais qu’ils aient

compris quelques idées simples : la fin de la suprématie française,

le renforcement apparent des vainqueurs de Napoléon I

er

, mais

également la contradiction entre la nouvelle géographie politique

de l’Europe et les sentiments nationaux.

COURS 1 [pp. 94-95]

Lib’ : audio « Schubert », cours lu.

Un retour à l’ordre ancien ?

x x Réponses aux questions

Doc. 1 Ce sont ceux de la République : abolition des privilèges du

clergé et de la noblesse, égalité de tous en droit et libertés indivi-

duelles. Le texte y ajoute les valeurs de paix et de fraternité.

Doc. 2 Napoléon I

er

recrée un État polonais, qu’il dote d’une

Constitution et dans lequel il impose le Code Civil. Ces change-

ments, abolis par le dépeçage de la Pologne après le Congrès de

Vienne, sont en partie à l’origine des revendications nationales qui

vont s’exprimer les années suivantes.

Doc. 3 Mme de Staël lui reproche de pressurer les Allemands d’im-

pôts et d’imposer la conscription au pays. Elle dénonce également

la présence de soldats français, ainsi que le népotisme de l’Empe-

reur : il place l’époux de sa sœur et l’un de ses frères à la tête de

deux États de la Confédération du Rhin qu’il a créée.

Doc. 4 La caricature montre des soldats français et l’Empereur lui-

même balayés d’Europe par deux soldats, anglais et prussien. Le

Royaume-Uni et la Prusse mènent effectivement la coalition qui

défait Napoléon I

er

à Waterloo, le 18 juin 1815.

Doc. 5 L’Angleterre, la Prusse, l’Autriche et la Russie. D’autres pays

appartenant à la coalition, la Suède, les Pays-Bas ainsi que plu-

sieurs États allemands ne sont pas représentés.

Doc. 6 L’officier russe accuse les monarques européens d’avoir

rétabli une oppression sur les peuples qu’ils ont privés de toute

liberté. Victor Hugo, pour sa part, met l’accent sur le fait que

le Congrès de Vienne ne tient aucun compte des aspirations

nationales.

EXERCICES [pp. 96-99]

Sur www.libtheque.fr : fiches d’activités.

1

Construire un récit historique

1)

L’entrée des troupes françaises en Savoie entraîne la fuite du roi

de Piémont-Sardaigne, souverain de la Savoie et du comté de Nice.

Sur la caricature, il abandonne sa couronne et son sceptre. Au second

plan, les troupes françaises mettent en déroute son armée. À gauche,

des habitants semblent saluer son départ tandis qu’à l’arrière-plan,

d’autres civils se réjouissent autour d’un arbre de la liberté.

2)

Les Français suppriment le régime seigneurial ainsi que les privi-

lèges des nobles et du clergé.

3)

Comme ailleurs en Europe, les armées révolutionnaires renver-

sent l’Ancien Régime et imposent les principes de 1789 : abolition

des privilèges, introduction des valeurs de liberté et d’égalité

devant la loi.

2

Composer un document

1)

Au moins 15 caricatures correspondent à la consigne, aussi, on

retiendra une sélection, même partielle.

2 et

3)

En fonction des caricatures retenues, on valorisera les

élèves qui ont souligné que les caricaturistes sont le plus sou-

vent français, bien que des artistes étrangers soient également

représentés (allemands, russes, italiens). Certaines caricatures

diabolisent l’Empereur (« Le diable l’emporte ») ou le mettent en

scène dans une danse macabre, d’autres ridiculisent la fragilité

de sa situation après la retraite de Russie (« La justice et la ven-

geance divine poursuivant le crime »), d’autres moquent égale-

ment la situation du « tyran » déchu (« Nicolas Philoctète dans

l’île d’Elbe »). Quel que soit leur choix, les élèves doivent com-

prendre que, pendant la période 1813-1815, au cours de laquelle

Napoléon I

er

subit ses premiers revers graves, les représentations

qui lui sont hostiles se multiplient.

3

Confronter des points de vue

1)

Metternich, principal inspirateur du Congrès de Vienne, est

Chancelier autrichien. Chateaubriand, écrivain français, a dû fuir la

France lors de la Révolution. C’est néanmoins un libéral. Ils écrivent

tous les deux quelques années après le Congrès de Vienne.

2)

La période qu’ils évoquent est celle qui suit immédiatement le

Congrès de Vienne et la restauration des monarques renversés par

les conquêtes révolutionnaires et l’Empire.

3)

Le constat est similaire : l’Europe entière est travaillée par des

mouvements révolutionnaires, au lendemain de la chute de l’Em-

pire. Toutefois, Chateaubriand est favorable aux nouvelles idées

de liberté, tandis que Metternich les considère comme un danger

mortel pour le nouvel ordre politique.

JE RÉVISE / HISTOIRE DES ARTS

« Je révise » disponible en version interactive.

1)

1. B ; 2. D ; 3. A et C.

2)

Empires et royaumes : A. Royaume-Uni ; B. Prusse ; C. Autriche ;

D. Russie ; E. Empire ottoman. Capitales : 1. Londres ; 2. Berlin ; 3.

Vienne ; 4. Moscou ; 5. Constantinople. États à souligner : Russie,

Autriche et Prusse.

3)

1. Guerres de la Révolution et de l’Empire ; 2. Diffusion des

principes de la Révolution ; 3. Poids de la domination française ; 4.

Affirmation du sentiment national ; 5. Un retour à l’ordre ancien ?

Histoire des arts

Goethe déçu par la Révolution française

Goethe est favorable aux idées de la Révolution française et à l’ar-

rivée des armées révolutionnaires parce qu’il pense qu’elles vont

permettre la diffusion des idées des Lumières en Europe. Lorsqu’il

constate que la domination française se caractérise par une « oppres-

sion » et un pillage, il exprime sa déception et son amertume.

21

Chapitre 7 x La france eT L’europe en 1815

© Éditions Belin 2011

1

/

3

100%