02-cours-ville-suite

Récapitulatif:

On l’ a vu, ce qui permet de caractériser la ville, dont les première manifestations s’observent

à Sumer au 4e millénaire av JC, c’est l’idée de centralité. Cette centralité assure la rencontre

et l’échange entre les hommes. Le processus d’irrigation est également un moteur essentiel

du développement urbain en permettant la maîtrise des système hydrologiques naturels assez

chaotiques. Les premières villes sont nées le long des grands fleuves.

On a pu distinguer le mode de regroupement urbain du mode villageois, issus de la

progressive sédentarisation et de l’évolution de la chasse et de la cueillette vers l’élevage et

l’agriculture, en s’appuyant sur deux types de critères: des critères morphologiques et des

critères liés aux relations sociales.

Nous avons également mis en évidence la différenciation des fonctions sur laquelle s’appuie

cette analyse et notamment que la ville vit «!aux dépens!» des agriculteurs et des éleveurs et

qu’elle repose sur l’existence séparée d’un secteur artisanal à côté du secteur agricole ainsi

que sur l’émergence de fonctions politiques, militaires et religieuses.

Le passage du village à la ville est donc le fruit d’une lente évolution.

DIAPO 1

L’antiquité

Dans l’antiquité romaine, plus tardive, le phénomène est différent: on assiste à un

mouvement de fondations de villes nouvelles, fondation qui vont de pair avec le

développement politique et l’expansion des empires. Parfois on transforme une cité

conquise, parfois on la créé de toutes pièces.

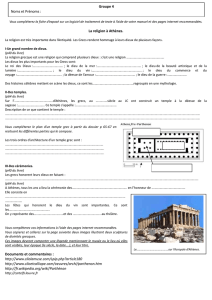

L’édification d’une ville est un acte essentiellement religieux.

Dans l’antiquité lointaine, une religion à constitué la famille, établi l’autorité paternelle, fixé

les rangs de parenté, le droit de propriété, etc. Cette religion, après avoir étendu la famille, a

formé une association plus grande: la cité. Attention, la cité n’est pas une ville !

Cette lente filiation de la communauté familiale à la communauté politique est présentée

dans le livre de D N Fustel de Coulanges, La Cité Antique.

DIAPO 2

Il y a 35 siècles, les Aryas d’orient (en sanskrit, Arya veut dire noble), mais aussi les

populations gréco-italiennes et sumérienne pensaient que l’âme, après la mort, allait passer

sa seconde existence sous terre. De nombreux témoignages attestent de cette pensée (Virgile,

Ovide, Pline le Jeune, etc.). On enterrait donc la personne (pour que lâme reste en place)

avec ses vêtements, ses objets, on lui souhaitait une terre légère, on plaçait des aliments et

du vin pour apaiser faim et soif.

Polyxene est enterrée avec Achille qui l’a reçue en butin.

DIAPO 3

voir à ce propos l’extrait:

«!De cette croyance primitive dériva la nécessité de la sépulture. Pour que l'âme

fût fixée dans cette demeure souterraine qui lui convenait pour sa seconde vie, il

fallait que le corps, auquel elle restait attachée, fût recouvert de terre. L'âme qui

n'avait pas son tombeau n'avait pas de demeure. Elle était errante. En vain

aspirait-elle au repos, qu'elle devait aimer après les agitations et le travail de cette

vie; il lui fallait errer toujours, sous forme de larve ou de fantôme, sans jamais

s'arrêter, sans jamais recevoir les offrandes et les aliments dont elle avait besoin.

Malheureuse, elle devenait bientôt malfaisante. Elle tourmentait les vivants, leur

envoyait des maladies, ravageait leurs moissons, les effrayait par des apparitions

lugubres, pour les avertir de donner la sépulture à son corps et à elle-même. De là

est venue la croyance aux revenants. Toute l'antiquité a été persuadée que sans la

sépulture l'âme était misérable, et que par la sépulture elle devenait à jamais

heureuse. Ce n'était pas pour l'étalage de la douleur qu'on accomplissait la

cérémonie funèbre, c'était pour le repos et le bonheur du mort.!»

Fustel de Coulanges, La Cité antique, Editions d’aujourd’hui, T1, p10.

On craignait donc moins la mort que la privation de sépulture (Cf. Antigone).

Il s’établit donc une religion de la mort et les morts deviennent des êtres sacrés. Ils

deviennent des dieux et conservent, après leur mort, leurs penchants de leur vie passée. Leur

rendre culte est donc important. Cf. Les Choéphores d’Eschyle (v 475): «!Ô bienheureux qui

habitez sous terre, écoutez mon invocation, venez au secours de vos enfants et donnez-leur

la victoire!».

Pour les Romains, les morts étaient les dieux Mânes (lares, génies, demons, heros).

Parallèlement à ce culte des morts, se développe le culte du feu, du foyer (en Inde également)

et toute offrande ou tout sacrifice aux dieux devait nécessairement commencer et finir par

une prière au foyer. Il devait être pur et le choix du bois est déterminant; on ne pouvait se

présenter à lui sans s’être lavé de ses souillures. On devait l’entretenir et partager le repas

avec lui (on lui donne du vin et des aliments).

Quand les hommes ont pris l’habitude de représenter leurs dieux par des personnes et de

leur donner un nom propre, l’autel du foyer, du feu sacré, fut également personnifié et on

l’appela STIA en grec et VESTA en latin (ce qui signifie la même chose: un autel).

DIAPO 4

«!Remarquons d'abord que ce feu qui était entretenu sur le foyer n'est pas, dans la

pensée des hommes, le feu de la nature matérielle. Ce qu'on voit en lui, ce n'est

pas l'élément purement physique qui échauffe ou qui brûle, qui transforme les

corps, fond les métaux et se fait le puissant instrument de l'industrie humaine. Le

feu du foyer est d'une tout autre nature. C'est un feu pur, qui ne peut être produit

qu'à l'aide de certains rites et n'est entretenu qu'avec certaines espèces de bois.

C'est un feu chaste; l'union des sexes doit être écartée loin de sa présence. On ne

lui demande pas seulement la richesse et la santé; on le prie aussi pour en obtenir

la pureté du cœur, la tempérance, la sagesse. « Rends-nous riches et florissants,

dit un hymne orphique; rends-nous aussi sages et chastes. » Le feu du foyer est

donc une sorte d'être moral. Il est vrai qu'il brille, qu'il réchauffe, qu'il cuit

l'aliment sacré; mais en même temps il a une pensée, une conscience; il conçoit

des devoirs et veille à ce qu'ils soient accomplis. On le dirait homme, car il a de

l'homme la double nature: physiquement, il resplendit, il se meut, il vit, il procure

l'abondance, il prépare le repas, il nourrit le corps; moralement, il a des

sentiments et des affections, il donne à l'homme la pureté, il commande le beau

et le bien, il nourrit l'âme. On peut dire qu'il entretient la vie humaine dans la

double série de ses manifestations. Il est à la fois la source de la richesse, de la

santé, de la vertu. C'est vraiment le Dieu de la nature humaine. Plus tard, lorsque

ce culte a été relégué au second plan, par Brahma ou par Zeus, le feu du foyer est

resté ce qu'il y avait dans le divin de plus accessible à l'homme; il a été son

intermédiaire auprès des dieux de la nature physique; il s'est chargé de porter au

ciel la prière et l'offrande de l'homme et d'apporter à l'homme les faveurs divines.

Plus tard encore, quand on fit de ce mythe du feu sacré la grande Vesta, Vesta fut

la déesse vierge; elle ne représenta dans le monde ni la fécondité ni la puissance;

elle fut l'ordre; mais non pas l'ordre rigoureux, abstrait, mathématique, la loi

impérieuse et fatale, ananké , que l'on aperçut de bonne heure entre les

phénomènes de la nature physique. Elle fut l'ordre moral. On se la figura comme

une sorte d'âme universelle qui réglait les mouvements divers des mondes,

comme l'âme humaine met la règle parmi nos organes.!»

Fustel de Coulanges, La Cité Antique, pp 28,29.

DIAPOS 5 à 9

Une des hypothèses les plus probables est que le foyer n’a été que le symbole du culte des

morts et que sous la pierre du foyer, c’est l’ancêtre qui reposait. Le feu y était allumé pour

l’honorer. On avait effectivement coutume d’enterrer les morts dans les maisons.

DIAPO 10

«!Dans la haute antiquité, la religion n’est pas celle d’un dieu unique, elle est

essentiellement domestique. C’est ce qui est à l’origine de la constitution de la

famille qui est le premier degré vers la constitution d’une communauté sociale

plus vaste, celle de la cité, de la polis.

Le culte des morts ne ressemblait en aucune manière à celui que les chrétiens ont

pour les saints. Une des premières règles de ce culte était qu'il ne pouvait être

rendu par chaque famille qu'aux morts qui lui appartenaient par le sang. Les

funérailles ne pouvaient être religieusement accomplies que par le parent le plus

proche. Quant au repas funèbre qui se renouvelait ensuite à des époques

déterminées, la famille seule avait le droit d'y assister, et tout étranger en était

sévèrement exclu. On croyait que le mort n'acceptait l'offrande que de la main

des siens; il ne voulait de culte que de ses descendants. La présence d'un homme

qui n'était pas de la famille troublait le repos des mânes. Aussi la loi interdisait-

elle à l'étranger d'approcher d'un tombeau. Toucher du pied, même par mégarde,

une sépulture, était un acte impie, pour lequel il fallait apaiser le mort et se

purifier soi-même. Le mot par lequel les anciens désignaient le culte des morts est

significatif; les Grecs disaient patriazein les Latins disaient parentare. C'est que la

prière et l'offrande n'étaient adressées par chacun qu'à ses pères. (La Cité Antique

p 32)!»

Si les sacrifices étaient toujours accomplis suivants les rites, si les aliments étaient portés sur

le tombeau aux jours fixés, alors l’ancêtre devenait un dieu protecteur, hostile à ceux qui ne

descendaient pas de lui. Du coup, les vivants et les morts étaient soudés par des liens forts et

tous membres d’une même famille faisaient un corps inséparable. Toute cette religion était

enfermée dans l’enceinte de la maison et le culte n’en était pas public.

DIAPO 11

«!Toute cette religion était renfermée dans l'enceinte de la maison. Le culte n'en

était pas public. Toutes les cérémonies, au contraire, s'accomplissaient au milieu

de la famille seule. Le foyer n'était jamais placé ni hors de la maison ni même

près de la porte extérieure, où l'étranger l'aurait trop bien vu. Les Grecs le

plaçaient toujours dans une enceinte qui le protégeait contre le contact et même

le regard des profanes. Les Romains le cachaient au milieu de leur maison. Tous

ces dieux, Foyer, Lares, Mânes, on les appelait les dieux cachés ou les dieux de

l'intérieurs. Pour tous les actes de cette religion il fallait le secret.

Pour cette religion domestique, il n'y avait ni règles uniformes, ni rituel commun.

Chaque famille avait l'indépendance la plus complète. Nulle puissance extérieure

n'avait le droit de régler son culte ou sa croyance. Il n'y avait pas d'autre prêtre

que le père; comme prêtre, il ne connaissait aucune hiérarchie. Le pontife de

Rome ou l'archonte d'Athènes pouvait bien s'assurer que le père de famille

accomplissait tous ses rites religieux, mais il n'avait pas le droit de lui commander

la moindre modification. Chaque famille avait ses cérémonies qui lui étaient

propres, ses fêtes particulières, ses formules de prière et ses hymnes. Le père, seul

interprète et seul pontife de sa religion, avait seul le pouvoir de l'enseigner, et ne

pouvait l'enseigner qu'à son fils. Les rites, les termes de la prière, les chants, qui

faisaient partie essentielle de cette religion domestique, étaient un patrimoine,

une propriété sacrée, que la famille ne partageait avec personne et qu'il était

même interdit de révéler aux étrangers. Il en était ainsi dans l'Inde: «Je suis fort

contre mes ennemis, dit le brahmane, des chants que je tiens de ma famille et que

mon père m'a transmis! » Ainsi la religion ne résidait pas dans les temples, mais

dans la maison; chacun avait ses dieux; chaque dieu ne protégeait qu'une famille

et n'était dieu que dans une maison.!» Fustel de Coulanges, La Cité Antique, pp

36,37.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%