M 071/2008 SAP Le 17 septembre 2008 SAP C Motion 1567 Fuchs

C:\Program Files (x86)\Neevia.Com\Document Converter\temp\CONVERT_c66506495a394802a52407ed714804cf.DOC

M 071/2008

SAP Le 17 septembre 2008 SAP C

Motion

1567 Fuchs, Berne (UDC)

Cosignataires: 0 Déposée le: 28.03.2008

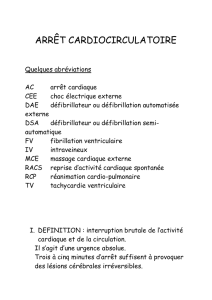

Défibrillation précoce : mise en place d’un réseau de premiers répondants

Le Conseil-exécutif est chargé

1. de mettre en place un réseau de premiers répondants,

2. de faire en sorte que les rudiments de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) soient en-

seignés à l’école.

Développement

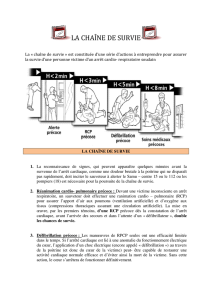

Un défibrillateur automatique a été installé dans la salle du Grand Conseil qui nous rappel-

le qu’un arrêt cardio-circulatoire peut survenir à tout moment et qu’en pareil cas, les chan-

ces de survie dépendent de la rapidité des secours.

Le taux de décès consécutif à un arrêt cardiaque a certes baissé ces dernières années,

mais cette pathologie reste fréquente en Suisse : on enregistre 5 à 8000 cas par année

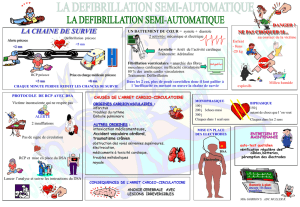

hors hôpital, soit un cas toutes les 66 minutes. Chez la plupart des patients, le mécanisme

de l’arrêt est une fibrillation ventriculaire (battements extrêmement rapides et désordonnés

du cœur qui ne joue plus son rôle de pompe). Il faut pratiquer la RCP le plus rapidement

possible et défibriller le patient. Sinon, la fibrillation ventriculaire est suivie au bout de huit

à douze minutes d’une asystolie (électrocardiogramme plat) qui signifie la mort du patient.

Les chances de survie sans séquelles irréversibles ne sont que de cinq pour cent.

Dans ce domaine, la Suisse est mal placée en comparaison internationale. La RCP multi-

plie les chances de survie par deux ou trois, la défibrillation précoce par trois à dix. La

phase critique pendant laquelle le cerveau n’est pas oxygéné ne doit en tout cas pas dé-

passer trois à cinq minutes. Pour dispenser les premiers secours, il faut savoir pratiquer la

RCP, disposer d’un défibrillateur (semi-)automatique et, dans le cas idéal, d’un dispositif

d’insufflation.

Sans RCP, les chances de survie diminuent de dix pour cent par minute entre l’arrêt car-

diaque et la défibrillation ; elles ne diminuent que de cinq pour cent si la RCP est prati-

quée. La chaîne des secours doit dans ces conditions comprendre un maillon supplémen-

taire, celui de la défibrillation précoce. Les services de sauvetage étant responsables de

vastes zones, ils ne peuvent en effet assurer seuls cette tâche dans les délais utiles. On

trouve aujourd’hui sur le marché une offre toujours plus large de défibrillateurs (semi-

automatiques le plus souvent) faciles à utiliser par des non-médecins. Toutefois, l’appareil

seul n’augmente pas les chances de survie. Encore faut-il qu’il soit utilisé correctement.

Il s’agit donc non seulement d’installer plus de défibrillateurs dans les lieux publics, mais

aussi de mettre en place un réseau d’équipes de premiers répondants.

2

On pourrait imaginer que des secouristes (sapeurs-pompiers, samaritains p. ex.) inter-

viennent sur les lieux parallèlement au service de sauvetage. Ces secouristes sont formés

spécialement et équipés pour dispenser les premiers secours jusqu’à l’arrivée des servi-

ces de sauvetage (ils couvrent un faible rayon d’action et connaissent bien les lieux).

Les cantons de Soleure et du Tessin ont mis en place un réseau de premiers répondants

couvrant quasiment tout leur territoire et ont acquis le savoir-faire. D’autres cantons mè-

nent des projets pilotes dans certaines régions.

Dans le canton de Soleure, plus de 400 sapeurs-pompiers et samaritains assurent les

premiers secours depuis l’an 2000. Dans la plupart des cas, une équipe de deux à quatre

personnes est suffisante. Le coordinateur de la centrale d’alarme décide en fonction de

l’appel d’urgence si les fonctions vitales du patient sont menacées ; il avertit les secouris-

tes par bipeur. Plus de 1400 interventions ont été effectuées depuis la mise en place du

réseau. En moyenne, les premiers répondants étaient sur les lieux dans les cinq minutes

suivant l’appel. Ils sont sauvé la vie de 16 personnes, ont dispensé les premiers secours à

de très nombreuses autres personnes et augmenté nettement les chances de survie des

patients ayant subi un arrêt cardiaque hors de l’hôpital. Relevons que lorsque le patient et

le secouriste se connaissent, ce qui est le cas dans les petites communes, les interven-

tions peuvent être éprouvantes psychiquement. Dans les situations particulièrement diffici-

les, les secouristes doivent être débriefés par des professionnels. Un réseau de premiers

répondants peut couvrir un vaste territoire à relativement faible coût (env. 600.- CHF par

intervention).

La défibrillation précoce augmente les chances de survie sans séquelles irréversibles.

Conjuguer l’installation de défibrillateurs dans les lieux à forte affluence du public ou à ris-

que élevé et la mise en place d’un réseau de premiers répondants semble être la meilleure

stratégie pour sauver un maximum de vies à un coût supportable. Sauver une vie est le

meilleur cadeau qui soit pour les secouristes.

Réponse du Conseil-exécutif

Contexte

En Suisse, quelque 8000 personnes décèdent chaque année d’un arrêt cardiaque subit.

Dans plus de 80 pour cent des cas, les victimes présentent, dans les minutes qui précè-

dent, une fibrillation ventriculaire. Celle-ci peut être traitée en pratiquant une défibrillation

précoce, à condition toutefois d’intervenir dans les cinq à huit minutes. Faute de réanima-

tion cardio-pulmonaire (RCP), chaque minute qui passe réduit les chances de survie de

10 pour cent. Les statistiques montrent que la majorité des cas d’arrêt cardiaque subit se

produisent en zone urbaine. Si les services de sauvetage professionnels du canton de

Berne sont en principe en mesure, en particulier en ville, de se rendre sur place dans les

minutes suivant l’alerte, il arrive cependant que des circonstances extérieures – des em-

bouteillages, par exemple – ne leur permettent pas d’atteindre le lieu d’intervention dans

les temps.

Stratégies d’intervention

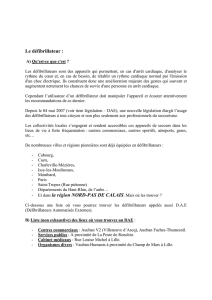

Ces dix dernières années ont vu le développement de nouveaux défibrillateurs semi-

automatiques (DSA) spécialement conçus pour des non-professionnels. On distingue deux

catégories principales: les défibrillateurs PAD (Public Access Defibrillation), prévus pour

être installés dans des lieux très fréquentés, et les défibrillateurs mobiles, apportés sur le

lieu de l’intervention lors d’une urgence et utilisés par une équipe formée (systèmes de

premiers répondants).

Défibrillateurs semi-automatiques mobiles (systèmes de premiers répondants)

Les premiers répondants sont des auxiliaires formés et équipés qui pratiquent des gestes

de prompt secours (Basic Life Support [BLS]) jusqu’à l’arrivée du service de sauvetage. Si

nécessaire, ils peuvent être mobilisés parallèlement à ce dernier, car ils sont intégrés au

système d’alerte. Les premiers répondants types sont les sapeurs-pompiers, les samari-

3

tains et les agents de police. Initialement, l’idée était de mettre en place des systèmes de

premiers répondants dans les régions requérant pour les services de sauvetage profes-

sionnels de longs temps de parcours. Depuis lors, il est apparu que même dans des zones

à forte densité de population, il n’est pas toujours possible de défibriller des patients victi-

mes d’un arrêt cardio-circulatoire dans les cinq à huit minutes suivant l’accident. La zone

d’intervention couverte par les équipes de premiers répondants ne doit donc pas rester

limitée aux régions périphériques.

Dans le canton de Berne, les services de premiers secours sont bien développés et offrent

de ce fait de nombreuses possibilités de recours à la défibrillation précoce. La stratégie

consistant à utiliser des appareils mobiles peut aisément être mise en œuvre grâce à

l’intervention volontaire des organisations de milice (p. ex. sapeurs-pompiers, samaritains),

quitte à faire appel, selon les régions, à des services professionnels comme les médecins

urgentistes ou la police. Il importe dans tous les cas que les interventions de défibrillation

précoce soient confiées à des organisations existantes, afin d’utiliser les synergies et

d’économiser des coûts en termes d’alerte, d’équipement et de formation. S’agissant de

cette dernière, certains membres d’organisations de milice ont déjà suivi des cours en vue

de pratiquer les gestes de prompt secours et ont donc juste besoin, pour intervenir comme

premiers répondants, d’apprendre à utiliser un défibrillateur semi-automatique.

Expériences enregistrées avec les défibrillateurs fixes

De nombreuses études menées tant en Europe qu’aux Etats-Unis ont montré que la mise

à disposition de défibrillateurs PAD dans des endroits névralgiques peut augmenter les

chances de survie des patients dans une proportion allant jusqu’à 74 pour cent (observa-

tion de l’incident, fibrillation ventriculaire initiale, défibrillation dans les minutes qui suivent).

La plupart des enquêtes ont porté sur une région limitée où ces appareils avaient été ins-

tallés de manière stratégique afin de réduire au minimum le temps écoulé jusqu’à

l’intervention. Il s’agit donc d’identifier ces points névralgiques. Il convient cependant de

préciser que seul un tiers des personnes victimes d’un arrêt cardio-circulatoire sont trai-

tées au moyen d’un défibrillateur fixe.

Comparaison entre les systèmes

Les arrêts cardio-circulatoires se produisent relativement rarement dans un lieu public.

Dans 60 à 70 pour cent des cas, en effet, ils surviennent au domicile des patients, où la

défibrillation doit aussi être pratiquée le plus rapidement possible, ce qui requiert inévita-

blement l’intervention d’une équipe de premiers répondants. De plus, il arrive souvent que

les PAD ne soient pas utilisés, car les personnes se trouvant à proximité ne disposent pas

d’une formation suffisante ou craignent de ne pas s’en servir correctement. Leur utilisation

est en réalité très simple, mais elles sont paralysées par l’appréhension. En outre, le fait

que la défibrillation doive intervenir au maximum dans les huit minutes suivant l’incident

nécessite l’installation d’un très grand nombre de ces appareils. Les communes et les ré-

gions devraient donc être équipées sur l’ensemble de leur territoire et, malgré cela, seul un

tiers des patients en bénéficieraient.

Outre que les arrêts cardio-circulatoires surviennent le plus souvent à domicile et que les

intervenants non formés appréhendent d’utiliser ces appareils, l’installation de ces derniers

sur l’ensemble du territoire représente un investissement considérable. Cela étant, la pose

de défibrillateurs fixes se révèle trop coûteuse et inappropriée, même dans des régions à

forte densité de population. Les premiers répondants, en revanche, sont en mesure

d’évaluer les situations d’urgence de manière fiable et de pratiquer une défibrillation pré-

coce comme il se doit.

Massage cardiaque et ventilation artificielle

Même s’il existe aujourd’hui des défibrillateurs semi-automatiques, les gestes de prompt

secours (en l’occurrence: massage cardiaque et ventilation artificielle) continuent de

contribuer pour une part essentielle à la survie des personnes victimes d’un arrêt cardio-

circulatoire. Le plus souvent, les secouristes non formés n’ont pas les connaissances né-

cessaires pour évaluer correctement la situation. De plus, la peur de commettre une erreur

4

et l’appréhension les empêchent d’avoir un comportement approprié. Pendant les deux

ans qui ont précédé le projet pilote mené à Olten (cf. ci-après), aucun non-professionnel

n’avait pratiqué une réanimation cardio-pulmonaire (RCP) adéquate en dehors de l’hôpital

et aucun patient n’avait survécu à un arrêt cardio-circulatoire survenu hors milieu hospita-

lier.

A l’échelle internationale, la région de Seattle (Etats-Unis) a mis sur pied un système de

sauvetage particulièrement bien organisé. Les chances de survie en cas d’arrêt cardio-

circulatoire avec fibrillation ventriculaire se situent en effet autour de 20 pour cent. Ce suc-

cès est dû à la sensibilisation de la population au déroulement d’une opération de sauve-

tage et, plus encore, à la formation d’une bonne partie de cette dernière à la technique de

prompt secours. Il serait donc bien que les rudiments de cette méthode soient déjà ensei-

gnés dans les écoles.

L’exemple du canton de Soleure

Dans le cadre d’un projet pilote lancé en juillet 2000 dans la région d’Olten, des équipes

de premiers répondants (sapeurs-pompiers et samaritains) sont mobilisées aux côtés des

services de sauvetage lors d’urgences cardiaques. La chaîne des secours comporte de-

puis lors un maillon supplémentaire: la défibrillation précoce. Les équipes interviennent

donc en complément du service d’ambulance et non en concurrence avec ce dernier. Les

34 sapeurs-pompiers et samaritains associés au projet, qui couvrent quatre districts re-

groupant 82 000 habitants, ont suivi une formation en RCP et appris à utiliser les défibrilla-

teurs semi-automatiques. Les équipes sont alertées par la centrale d’appels sanitaires

urgents (n° 144), où un sauveteur professionnel expérimenté décide, sur la base d’une

liste d’indications, de l’opportunité de faire appel à elles.

Depuis bientôt sept ans que le projet a débuté, près de 1200 interventions ont été condui-

tes dans la région Olten/Gösgen/Gäu/Tal. Les équipes de premiers répondants étaient en

moyenne sur place dans les cinq minutes suivant l’alerte soit, dans 81 pour cent des cas,

six minutes avant l’arrivée de l’ambulance.

Sur les quelque 20 pour cent de patients qu’elles ont dû réanimer, 16 d’entre eux (6%) ont

survécu sans séquelles neurologiques et sans dommages graves à l’arrêt cardiaque subit

survenu hors de l’hôpital, ce qui n’aurait selon toute probabilité pas été le cas si elles

n’étaient pas intervenues. Durant une période d’enquête de deux ans menée dans la ré-

gion avant le lancement du projet, personne n’avait survécu à un arrêt cardiaque subit

hors milieu hospitalier, mais cela était certainement dû aussi, entre autres, au fait qu’aucun

secouriste non professionnel n’avait pratiqué une RCP adéquate avant l’arrivée du service

de sauvetage. Les craintes selon lesquelles un nombre plus important de patients survi-

vent suite à une défibrillation précoce, mais avec de graves déficits neurologiques, ont pu

être clairement démenties: aucun patient n’a subi de dommage et aucune mauvaise mani-

pulation n’a été observée.

Au vu de ces expériences positives, le canton de Soleure a prévu d’instaurer des systè-

mes de premiers répondants chez les sapeurs-pompiers, mais sur une base volontaire: il

appartient aux communes de décider si elles entendent leur confier cette tâche supplé-

mentaire. L’introduction de ces systèmes a occasionné pour le canton de Soleure des in-

vestissements d’environ un demi-million de francs. Quant aux coûts annuels (interven-

tions, formation, matériel), ils se montent à deux francs par habitant.

Conclusion

Chiffre 1:

Selon l’état actuel des connaissances et l’évaluation des modèles déjà expérimentés, le

Conseil-exécutif est d’avis que la mise sur pied, sur une base volontaire, d’un réseau de

premiers répondants couvrant l’ensemble du canton de Berne pourrait constituer un com-

plément aux services de sauvetage pour améliorer les chances de survie des patients vic-

times d’un arrêt cardio-circulatoire. Se fondant sur les données chiffrées du canton de So-

leure, il estime que les coûts d’investissement devraient se situer entre 1 et 2 millions de

francs et les coûts annuels se monter à deux francs par habitant.

5

Il convient cependant au préalable d’étudier si, dans le canton de Berne, les conditions

sont réunies pour que les expériences soient aussi positives que dans le canton de Soleu-

re. A cette fin, il faudrait élaborer un plan couvrant la totalité du territoire cantonal – sur le

modèle du cadastre des risques – pour déterminer les endroits où il est réellement proba-

ble que les équipes de premiers répondants arrivent sur place avant les services

d’ambulance. Un «cadastre des défibrillateurs» devant tout d’abord être établi avec les

communes, la motion ne peut donc être adoptée que sous forme de postulat. Il s’agit par

ailleurs de vérifier s’il existe une base légale pour la mise sur pied d’un réseau de premiers

répondants et la participation des communes à ce dernier, mais aussi de s’assurer que le

rapport coût-avantage est raisonnable.

En ce qui concerne l’introduction d’un système de premiers répondants parmi lesquels

figureraient notamment les sapeurs-pompiers, il convient de relever que les représentants

de certaines organisations (Frutigen, ville de Berne) pratiquent déjà la RCP. La loi du

20 janvier 1994 sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP;

RSB 871.11) dispose toutefois, à l’article 13, alinéa 1, que les sapeurs-pompiers «luttent

contre le feu, les éléments naturels et d’autres événements dommageables» et, à

l’article 14, alinéa 2, qu’ils ne sont pas tenus d’accomplir des tâches plus étendues. Il y

aurait en outre lieu d’étudier la question de la prise en charge des coûts supplémentaires

occasionnés entre autres par l’achat d’équipement, la formation et le perfectionnement, et

de veiller à ce que l’instruction et l’encadrement des sapeurs-pompiers soient assurés.

Chiffre 2:

Conscient que la technique de prompt secours reste un maillon important de la chaîne de

sauvetage, le Conseil-exécutif est disposé à étudier la demande du motionnaire d’en en-

seigner les rudiments à l’école.

Proposition:

Adoption sous forme de postulat.

Au Grand Conseil

1

/

5

100%