Les antibiotique

Plan de travail :

Introduction.

Définition des antibiotiques.

Historique.

Mode d’action des antibiotiques.

La classification des antibiotiques.

Micro-organismes producteurs.

Production d’antibiotique (Mise en œuvre industrielle) :

Préparation de l’inoculum.

Conservation des souches.

Propagation.

Mies en œuvre de la culture de production.

Mode de culture.

Composition et préparation du milieu.

Extraction et purification.

Séparation liquide-solide.

Extraction primaire.

Purification.

Les facteurs influençant sur la production des antibiotiques.

Amélioration de la production par modification des souches :

La mutagénèse aléatoire.

Amélioration par génie métabolique.

Amélioration par génie génétique.

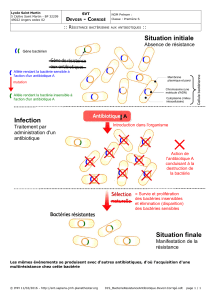

Résistance aux antibiotiques :

Définition de la résistance des souches productrices.

Différents types de résistances.

Application en agronomie.

Conclusion.

Introduction :

Depuis plus de 50ans, l’antibiothérapie est le moyen de défense majeur contre les

infections microbiennes.

Parmi les fermentations industrielles, la production d’antibiotique est l’un des secteurs

les plus importants. Le criblage (sélection) de souches productrices d’antibiotique naturel a

conduit à la production des antibiotiques dits de première génération.

Ces antibiotiques sont des métabolites secondaires qui sont des molécules généralement

produites par des organismes après la phase active de croissance lors de la phase appelée

« idiophase » (phase stationnaire et ralentissement de croissance) par opposition à la phase de

croissance active appelée « Trophophase ».

La production de ces métabolites secondaires n’est liée ni aux besoins de croissance ni

aux besoins énergétiques des micro-organismes producteurs.

La production par les microorganismes non génétiquement modifiés est toujours très

faible, pour cela des programmes d’amélioration de la production par modification des

souches ont été mis en œuvre tels que :

Elucidation des voies métaboliques de synthèse des antibiotiques et de régulation de

ces voies.

Compréhension des mécanismes de résistance des souches aux antibiotiques.

Les techniques récentes d’évolution moléculaire et de génie génétique permettent

d’envisage la production de nouveaux antibiotiques par recombinaison des gènes entre

diverses souches productrices.

Actuellement, ils sont obtenus au laboratoire par synthèse soit à partir de dérivés

artificiels, soit en récréant des substances primitivement extraites de micro-organismes.

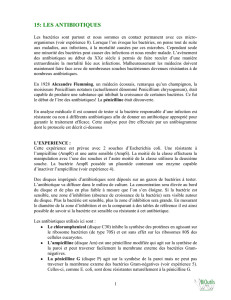

Historique :

Il faut remonter à LOUIS PASTEUR(1828-1895) pour trouver l’origine de la découverte

théorique des antibiotiques quand il remarqua que certaines moisissures (bactéries

saprophytiques) élaboraient des substances capables d’arrêter le développement de certains

champignons (germes d’anthrax) , mais il faut attendre les travaux du microbiologiste

britannique ALEXANDRE FLEMING (1881-1955), le 3 Septembre 1928 , pour découvrir

fortuitement qu’une moisissure non pathogène « Penicillium notatum » élaborait une

substance capable de tuer une souche microbienne de staphylocoque .

Il fallut plusieurs années pour extraire et étudier ce principe actif qu’on dénomma

« pénicilline »

Ce n’est qu’en 1939, que HOWARD WALTER FLOREY, pathologiste britannique, et

ERNST BORIS CHAIN, biochimiste et pathologiste d’origine allemande, réussirent à isoler

l’agent actif de la pénicilline à l’aide d’une fraction de moisissure. Un an plus tard, on

obtenait les premiers résultats positifs quant à l’injection de ce premier antibiotique sur des

hommes.

En 1945, ces trois homme (FLEMING, FLOREY, CHAIN) se partagèrent le prix Nobel de

la médecine pour leurs contributions à la mise au point du traitement antibiotique par la

pénicilline.

Reconstitution de ce que Fleming avait observé

Définition des antibiotiques:

Un antibiotique (du grec anti : « contre », et bios : « la vie »), est une substance

antibactérienne d’origine biologique produites par des microorganismes ou tout substances

chimiques utilisés à la mise à mort (bactéricide) ou empêchent la croissance des organisations

(action bactériostatique), en particulier des bactéries et des mycètes infectieux. Le terme

« antibiotique » est réservé uniquement à l’action sur les bactéries.

WAKSMAN (1943) : " toutes les substances chimiques produites par des micro-

organismes capables d'inhiber le développement et de détruire les bactéries et d'autres

micro-organismes"

TURPIN ET VELU (1957): " Tout composé chimique, élaboré par un organisme

vivant ou produit par synthèse, à coefficient chimiothérapeutique élevé dont l'activité

thérapeutique se manifeste à très faible dose d'une manière spécifique, par l'inhibition

de certains processus vitaux, à l'égard des virus, des microorganismes ou même de

certaines êtres pluricellulaires".

Mode d'action des antibiotiques :

Les antibiotiques peuvent être classés en fonction de leur mode d'action sur les bactéries.

Les bactéries sont des organismes parmi les plus simples du monde vivant, ils sont

unicellulaires et dénués de noyau « procaryotes ». Le cytoplasme est le milieu interne à la

cellule, il contient le patrimoine génétique (ADN circulaire) et les éléments de la synthèse

protéique. Il est séparé de l'extérieur par une membrane plasmique et une paroi cellulaire.

Les antibiotiques agissent généralement sur un des éléments de la structure bactérienne.

Action sur la paroi bactérienne :

L’antibiotique bloque la synthèse de la paroi par inhibition de la transpeptidase ce qui

inhibe la synthèse du peptidoglycane. Ceci empêche la formation de nouvelles bactéries et

peut entraîner la destruction de celles déjà existantes. Les ß-lactames (famille à laquelle

appartient la pénicilline) agissent suivant ce mode d'action.

Action sur la membrane cellulaire :

L’antibiotique a des propriétés de surfactant qui lui permettent de s'insérer parmi les

phospholipides de la membrane externe. Cela perturbe la perméabilité membranaire

(augmentation anormale) et permet la diffusion de substances hydrosolubles hors de la

bactérie, ce qui entraîne sa destruction. Les poly myxines (lipopeptides cycliques) agissent

suivant ce mode d'action.

Action sur l'ADN :

L'antibiotique agit en se liant au complexe ADN-ADN gyrase bactérienne ce qui a

pour effet d'inhiber la gyrase. Cet enzyme rajoute des super tours négatifs à l'ADN,

préalable indispensable à l'ouverture de la double hélice. Cela inhibe la réplication de

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%