Telecharger le PDF

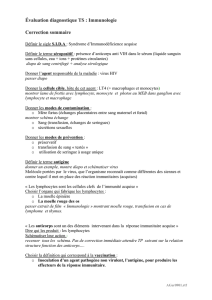

Les tests virologiques

J.-M. Pawlotsky

La virologie prend actuellement une place de plus en plus importante en pathologie humaine. A l'épidémie de

SIDA est maintenant venue s'ajouter l'épidémie d'hépatites C, qui pourrait toucher près de 600 000

personnes en France. Les progrès des thérapeutiques médicales, en particulier des greffes d'organes, sont à

l'origine de nouvelles pathologies virales touchant les sujets immunodéprimés. Le développement des

infections virales a induit l'essor des techniques de diagnostic virologique.

On dispose aujourd'hui de nombreux tests, dont la signification en pathologie reste parfois obscure pour le

non spécialiste. L'objectif de cette synthèse est de fournir un bref rappel du principe des techniques

virologiques, de leurs indications au cours des principales infections virales pouvant être transmises au cours

de la reproduction et de la procréation médicale assistée (PMA) qui seront développées dans le chapitre

suivant par le Professeur F. Denis, et des informations qu'elles peuvent apporter, principalement en matière

de contagiosité.

Principe des tests virologiques

Le diagnostic des infections virales repose, quel que soit le virus, sur deux types de tests : directs et

indirects.

Les tests indirects

mettent en évidence non le virus lui-même mais la réaction spécifique de l'hôte dirigé contre le virus. C'est la

détection d'anticorps spécifiques qui peuvent être soit des IgG, soit des IgM. Cette mise en évidence repose

essentiellement aujourd'hui sur des techniques immuno-enzymatiques ou d'immunofluorescence.

Deux types de techniques immuno-enzymatiques peuvent être utilisés :

- des techniques de dépistage des anticorps, généralement réalisées en microplaques, relativement peu

coûteuses et surtout facilement automatisables (tests ELISA) ;

- pour certains virus, des techniques plus spécifiques ont été développées et sont utilisées pour confirmer la

présence d'anticorps circulants. Ces tests, de deuxième intention, sont fondés sur les techniques d'"

immunoblotting" et sont aujourd'hui utilisées dans le diagnostic des infections par les rétrovirus et le virus de

l'hépatite C. Selon le type d'infection virale, la présence d'anticorps spécifiques n'est pas obligatoirement

associée à une réplication du virus. Elle est en fait le signe d'un contact du malade avec le virus, dont

l'infection peut être passée ou présente, aiguë ou chronique.

1/4

A côté des tests virologiques indirects existent des tests directs, qui mettent en évidence directement le

virus ou certains de ses composants (antigènes viraux, génome viral) dans les tissus et fluides de

l'organisme.

La mise en évidence des particules virales en microscopie électronique est exceptionnellement réalisée dans

des centres spécialisés et dans des indications précises. La mise en évidence d'antigènes ou d'acides

nucléiques viraux représente, en revanche, une part importante de l'activité des laboratoires de virologie.

Les antigènes viraux peuvent être recherchés, le plus souvent à l'aide d'anticorps monodonaux spécifiques,

par des techniques immuno-enzymatiques ou d'immunofluorescence. Leur mise en évidence peut se faire

soit directement dans un prélèvement (fluide ou solide), soit sur une culture cellulaire ensemencée avec le

prélèvement du malade après quelques heures à quelques jours de culture. Ce type de technique, appelée

culture virale rapide, permet de sensibiliser considérablement la recherche d'antigènes viraux et est très

spécifique.

La recherche de génomes viraux est fondée sur les techniques de biologie moléculaire qui prennent une

place de plus en plus importante dans le diagnostic virologique. Les génomes viraux (ADN ou ARN) peuvent

être mis en évidence par hybridation moléculaire avec des sondes spécifiques de taille variable,

éventuellement après amplification par la technique de polymerase chain reaction (PCR) qui permet

d'augmenter considérablement la sensibilité de la détection. Des techniques de quantification des génomes

viraux sont en cours de développement et permettent de mesurer l'importance de la réplication de certains

virus. Enfin certaines techniques permettent d'étudier la séquence nucléotidique des génomes viraux et ses

variations, ce qui peut avoir un intérêt diagnostique pour classer les souches virales.

Globalement, les techniques de diagnostic directes peuvent permettre de répondre à trois types de questions

:

a) Le virus réplique-t-il dans l'organe ou le fluide étudié ?

b) Quel est le niveau de la réplication virale ? (information parfois importante pour le pronostic et la décision

thérapeutique),

c) A quel catégorie (génotype, sérotype) le virus appartient-il ?

Diagnostic virologiquedes principales infections virales pouvant

jouer un rôle en PMA

aRétrovirus

Les rétrovirus humains pathogènes sont principalement le VIH et, moins souvent, les virus HTLV1 et HTLV2.

Le diagnostic de ces infections repose sur la mise en évidence d'anticorps spécifiques dans le sérum des

malades. Au cours des infections par le VIH, la mise en évidence d'anticorps spécifiques est toujours

associée à une réplication virale et à une contagiosité du malade.

Le diagnostic repose sur la positivité de deux tests ELISA différents et doit toujours être confirmé, sur un

nouveau prélèvement, par un test de confirmation de type Western-blot. La découverte récente de nouveaux

2/4

génotypes viraux à l'origine de profils sérologiques inhabituels, voire de sérologies négatives (type O)

souligne l'intérêt d'inclure des antigènes spécifiques de ces types dans les tests. Les tests directs n'ont pas

d'intérêt dans le diagnostic des infections rétrovirales. Les techniques de quantification de l'ARN viral

pourraient trouver, très prochainement, une indication dans l'établissement du pronostic des infections à VIH

et le suivi des traitements antiviraux.

Virus de l'hépatite B

Au contraire des infections par le VIH, le diagnostic des infections par le virus del'hépatite B (VHB) est

complexe. Un certain nombre de marqueurs d'infection par le VHB peuvent être recherchés : des marqueurs

indirects (anticorps anti-Hus, anticorps anti-HBc totaux et IgM anti-HBc, anticorps anti-HBe) et des

marqueurs directs (antigène HBs, antigène HBe, ADN du VHB).

Dans un contexte d'hépatite aiguë, 4 marqueurs sont utiles : l'antigène HBs, les anticorps anti-HBc totaux, les

IgM anti-HBc et les anticorps anti-HBs. L'hépatite aiguë B est caractérisée par la présence simultanée de

l'antigène HBs, des anticorps anti-HBc totaux et, surtout, des anticorps anti-HBc de type IgM, en l'absence

d'anticorps anti-HBs. La disparition de l'antigène HBs et l'apparition des anticorps anti-HBs signent la

guérison de l'infection. Le malade gardera toute sa vie des anticorps anti-HBc et des anticorps anti-HBs, qui

peuvent cependant fluctuer. En cas de vaccination contre l'hépatite B, seuls les anticorps anti-HBs seront

présents.

Chez un malade porteur chronique de l'antigène HBs (présence de l'antigène HBs depuis plus de six mois),

les tests suivants pourront être utiles : antigène HBs, anticorps anti-HBs, anticorps anti-HBc totaux et IgM

anti-HBc, antigène HBe, anticorps anti-HBe, recherche de l'ADN du VHB. Dans tous les cas, l'antigène HBs

est présent et l'anticorps anti-HBs absent. Si l'antigène HBe est détectable (et l'anticorps anti-HBe absent), la

réplication virale est certaine et sera confirmée par la recherche d'ADN du VHB. Au contraire, si l'antigène

HBe est absent et l'anticorps ti-HBe présent, la recherche d'ADN viral est indispensable pour déterminer s'il

existe une réplication virale. Quel que soit le profil sérologique, l'existence d'une réplication virale est

associée à une maladie chronique du foie et à la contagiosité de l'individu pour le VHB. Elle peut conduire à

la mise en route d'un traitement antiviral.

Virus de l'hépatite C

Comme pour le VIH, le diagnostic des infections par le VHC repose en grande partie sur les tests

sérologiques. Deux tests ELISA de dépistage sont réalisés dans les conditions légales. Le résultat est

souvent confirmé par un test de validation de type immunoblot dont l'utilité est, aujourd'hui, mise en question.

Dans le contexte d'une hépatite chronique, la mise en évidence d'anticorps antiVHC est caractéristique d'une

hépatite chronique C et le sujet doit être considéré comme potentiellement contagieux.Les tests sérologiques

ont cependant des limites qui peuvent rendre nécessaire la recherche de l'ARN viral par PCR, exclusivement

dans les indications suivantes : le diagnostic des hépatites aiguës et chroniques séro-négatives, en

particulier chez l'immunodéprimé et chez l'hémodialysé, les sérologies dissociées et indéterminées, les

nouveau-nés de mère anti-VHC positive, la surveillance des traitements anti-viraux. La quantification de

l'ARN viral et la détermination du génotype viral pourraient trouver un intérêt futur dans la décision

thérapeutique.

dCytomégalovirus

Le cytomégalovirus (CMV) est un virus particulièrement important en pathologie néo-natale. Le diagnostic

3/4

des infections à CMV est souvent difficile car il s'agit d'un virus présent à l'état latent chez environ 50 % des

individus, pour lequel les tests sérologiques sont relativement peu informatifs. La recherche d'IgG antiCMV

par technique immuno-enzymatique permet de savoir si le sujet a été en contact ou non avec le virus et est

donc ou non susceptible d'abriter le virus latent.

Les tests actuels donnent cependant lieu à de nombreux faux positifs et faux négatifs. Le diagnostic de

réactivation virale, qui correspond à une réplication virale active et donc à une contagiosité maximale, repose

sur la mise en évidence directe du virus au niveau des différents prélèvements. Celle-ci peut se faire par la

détection d'antigènes viraux dans les leucocytes du malade ou par la mise en évidence d'antigènes viraux

après culture rapide. La détection de l'ADN du CMV dans le LCR est de plus en plus utilisée en cas de

localisation neurologique. La présence d'IgM anti-CMV est habituelle au cours des réactivations mais n'est ni

sensible, ni spécifique pour le diagnostic.

Dans le cas particulier de la suspicion d'infection congénitale, la mise en évidence d'une virurie dans les

premières semaines de vie, ou du virus dans le sang du cordon, un organe ou un fluide du nouveau-né sont

des éléments diagnostiques importants.e - Virus herpès humainLe virus herpès humain HSV2 peut

également être à l'origine de graves infections congénitales. Le diagnostic des infections par ce virus se

confond avec celui des infections à virus HSV1 puisqu'il n'existe pas de test spécifique. Les lésions sont

souvent très évocatrices. La recherche d'anticorps spécifiques n'a d'intérêt que pour la mise en évidence

d'une séroconversion chez l'enfant. Le diagnostic est donc direct et repose sur la mise en évidence

d'antigènes viraux après culture rapide. La recherche d'ADN viral dans le LCR au cours des tableaux

neurologiques est également utile.

Papillomavirus

Il n'existe, en dehors des techniques moléculaires encore peu spécifiques, aucun test courant permettant le

diagnostic des infections à papillomavirus. Ces virus sont associés à des pathologies tumorales bénignes ou

malignes dont le diagnostic morphologique et histologique est habituellement facile.

Service de Bactériologie-Virologie - Hôpital Henri Mondor, Créteil. :

4/4

1

/

4

100%