Le Plateau, version imprimable

www.vd.ch/biodiversite-plateau juillet 2010 1/8

6. Le Plateau

Le Plateau vaudois couvre plus de 1'400 km2, soit près de la moitié du canton. Longtemps

considéré comme le grenier de la Suisse Romande, ce vaste territoire essentiellement agricole

a subi, durant la seconde partie du 20ème siècle, de profondes mutations en lien avec

l'augmentation de la productivité des terres. Les drainages, l'agrandissement des parcelles,

l'utilisation de fertilisants et de pesticides, la suppression des haies ont grandement facilité la

tâche des agriculteurs, mais ce sont autant d’interventions ayant entraîné une banalisation du

paysage rural. Cette évolution s’est également traduite par une banalisation moins visible des

milieux naturels et par un appauvrissement de la flore et de la faune, autrefois riches, qui

dépendaient des milieux semi-naturels créés par l’agriculture traditionnelle. Prairies naturelles,

zones humides, flore des moissons, faune des haies ont ainsi fait les frais de cette évolution.

Cette tendance s'est toutefois ralentie ces dernières années. En effet, dès le début des années

1990, de profondes réformes de la politique agricole ont été opérées, parallèlement à une prise

de conscience des enjeux biologiques et paysagers dans l'agriculture. De nombreuses mesures

de promotion de la biodiversité en zone agricole ont alors été mises en place. Désormais,

prestations écologiques, surfaces de compensation et réseaux écologiques visent à favoriser la

diversité des habitats naturels, de la faune et de la flore. Coquelicots, bleuets, bruants jaunes,

pie-grièche écorcheurs, lièvres figurent ainsi parmi les espèces que vous pouvez observer en

parcourant le Gros de Vaud.

Si l'agriculture a tout intérêt à prendre soin de la biodiversité, c'est que celle-ci le lui rend bien,

en lui fournissant aussi de précieux services : les milieux naturels proches des cultures abritent

de nombreux auxiliaires de l’agriculture, tels les insectes pollinisateurs ou prédateurs des

ravageurs. La diversité des plantes et les haies assurent également la stabilité des sols et

limitent l’érosion. Et finalement, nous profitons tous de cette diversité biologique des

campagnes, même si l'économie de marché peine encore à reconnaître à son juste prix cet

élément qualitatif essentiel. Une majorité d’entre nous accorde cependant une importance

croissante à un paysage de qualité. Les plus curieux retrouvent même des saveurs gustatives

végétales que l’on croyait oubliées, le long des haies ou des chemins, et jusque sur les

meilleures tables de la région.

www.vd.ch/biodiversite-plateau juillet 2010 2/8

Le Plateau, diversité des habitats

Le Plateau vaudois représente près de la moitié de la superficie du canton. C'est un vaste

territoire de plus de 1'400 km2 aux enjeux multiples. Sa topographie le prédispose en effet

aussi bien à l’agriculture qu’à l’urbanisation. Pour répondre aux besoins croissants d’une

société en développement, la densité des infrastructures et les surfaces construites n'ont cessé

de croître durant la seconde partie du 20ème siècle. Alors qu’en 1960, il était encore possible de

parcourir 18 km2 sur le Plateau suisse sans rencontrer d’obstacles artificiels, cette surface s’est

réduite à 8 km2 en 2007. Parallèlement, des efforts considérables ont été consentis pour

améliorer la productivité des terres et en rationaliser l’exploitation: augmentation de la surface

moyenne des parcelles, suppression des obstacles (haies, arbres isolés), drainage des zones

humides etc. Les pratiques agricoles ont suivi cette évolution, avec un fort accroissement des

apports de fertilisants de synthèse, d'herbicides et de pesticides, et une accélération de la

rotation des cultures… Le paysage rural traditionnel semi-naturel a progressivement cédé la

place à un paysage toujours plus maîtrisé et technique.

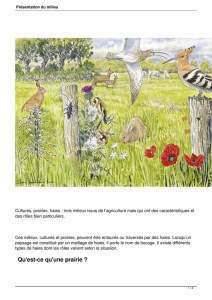

Ces grandes mutations ont eu un impact significatif sur le paysage et les habitats naturels,

dont le nombre et la diversité ont drastiquement diminué: marais, prairies maigres humides ou

sèches, cours d’eau, haies, arbres isolés ont payé un lourd tribut. Cette banalisation ne

concerne pas uniquement la valeur esthétique du paysage rural. Elle touche également à sa

substance biologique, plus discrète, en appauvrissant les communautés animales et végétales.

Cette évolution est particulièrement marquée dans les régions d'agriculture intensive, comme

le Gros de Vaud ou la plaine de l'Orbe. Seules les régions les moins rentables d'un point de vue

agricole ont conservé jusqu'à aujourd'hui un peu de leur caractère bocager traditionnel,

marqué par la présence de haies, de bosquets et de vergers.

Îlots forestiers dans un paysage

céréalier © D. Gétaz Les arbres, sentinelles paysagères

dans le territoire rural © P. Patthey Mosaïque de vergers, de prairies et de

champs de colza © G. Porchet

Cette évolution se poursuit encore aujourd'hui, de manière atténuée. Pourtant, depuis

plusieurs années, la multifonctionnalité de l'agriculture et sa contribution à la conservation du

patrimoine naturel et paysager sont unanimement reconnues. Dès le début des années 1990,

la prise en compte des enjeux biologiques dans l'agriculture a conduit à la mise en place de

nombreux programmes incitatifs destinés à promouvoir la diversité des habitats dans les zones

cultivées: les prestations écologiques requises, les surfaces de compensation écologique et les

réseaux écologiques sont autant d'instruments au service de la nature et du paysage mis en

place dans les exploitations.

Les surfaces de compensation écologique représentent approximativement 10% de la surface

agricole cantonale. Il s'agit essentiellement de prairies extensives, de jachères, de haies et

bosquets, de prés à litière. Gérés de manière différenciée (entretien tardif permettant à la flore

et à la faune de compléter leur cycle reproductif), souvent extensive (sans fumure, sans

produits phyto-sanitaires), ces milieux constituent actuellement les refuges vitaux de la

biodiversité en zone agricole.

www.vd.ch/biodiversite-plateau juillet 2010 3/8

Un pré à litière dans la région de

Lavigny. L'exploitation agricole permet

à de nombreuses espèces de se

maintenir, dont la rainette verte © J.

Pellet

Une jachère florale, refuge et lieu de

nourrissage de nombreuses espèces

des milieux agricoles © D. Gétaz

Un chemin non revêtu, habitat de

nombreuses espèces, dont la sauge

des prés © S. Jutzeler

Une étude récente des stations de recherche agronomique a démontré que, malgré ces efforts,

les surfaces de compensation écologique sont souvent comme des îles dans un paysage

uniforme et que le manque de liaisons entre elles limite considérablement leur intérêt

biologique. Il est en effet indispensable que ces surfaces soient disposées dans le territoire de

manière à permettre des échanges entre elles pour la faune et pour la flore. C'est le rôle des

réseaux écologiques, dont la promotion est assurée depuis 2001 par l'Ordonnance sur la

Qualité Ecologique (OQE).

Dans le canton de Vaud, plus de 200 exploitants agricoles ont mis en réseau leurs surfaces de

compensation dans 14 régions du canton, pour une surface totale de plus de 12'000 hectares.

Ces réseaux écologiques sont constitués de manière à préserver la biodiversité en général,

mais également à favoriser des cortèges bien précis d'espèces exigeantes qui font l'objet de

mesures particulières (fauche retardée, plantation de haies avec de nombreux épineux, etc.).

Le succès de ces réseaux pour ces espèces démontre l'important potentiel de biodiversité que

recèlent encore nos paysages ruraux.

Une prairie extensive comme élément

semi-naturel dans un réseau OQE ©

A. Maillefer

Les bandes herbeuses en lisière sont

des lieux de passage importants pour

la faune dans les réseaux OQE © A.

Maillefer

Les réseaux OQE permettent de

valoriser des surfaces improductives

potentiellement intéressantes pour les

espèces-cibles. Ici un champ

s’inondant au printemps. © S.

Jutzeler

www.vd.ch/biodiversite-plateau juillet 2010 4/8

Le saviez-vous?

Le Réseau Ecologique National (REN) est le fruit d'une étude de grande

ampleur dont l'objectif est de préserver la flore et la faune par la mise

en réseau de leurs habitats. Ce réseau identifie les zones refuges pour la

flore et la faune et précise les lieux de passages préférentiels de cette

dernière. Parfois qualifié de "réseau vert suisse", le REN est un outil

fondamental pour une planification territoriale durable. Sa

retranscription au niveau cantonal est le REC (Réseau écologique

cantonal), en cours d'élaboration. Il comprend différents sous-réseaux

(milieux humides et eaux stagnantes, eaux courantes, zones agricoles…)

destinés chacun à satisfaire au mieux les exigences des espèces

animales et végétales qui leur sont liées.

Le Plateau, diversité des espèces

Jusque dans les années 1950-60, le paysage rural du Plateau vaudois abritait une grande

diversité d'espèces végétales et animales, directement liée à la diversité des milieux naturels

particuliers créés par l'exploitation agricole: prairies maigres, haies, jachères, bassières

inondables ou champs de céréales, pour n'en citer que certains.

Emblématique de cette richesse, la flore messicole, ou flore des moissons, comprend des

dizaines d’espèces en Suisse, dont les plus populaires sont le coquelicot, le bleuet ou la

camomille. On y trouve aussi des plantes parmi les plus menacées du pays. Compagne de

l’être humain depuis les débuts de l’agriculture, étroitement dépendante des travaux des

champs, cette flore a été très appauvrie par l’intensification de l’agriculture. Les espèces les

plus sensibles, comme l'adonis d'été, ont disparu du canton.

La mise en place de réseaux écologiques axés sur la flore messicole, là où les conditions sont

favorables, offre l'opportunité de conserver ce patrimoine: l’espacement de quelques lignes de

cultures, le renoncement aux engrais et aux traitements phytosanitaires au bord des champ

font partie des mesures à encourager.

L'adonis d'été, disparu du canton de

Vaud © B. Bäumler, CRSF

La camomille, plante médicinale

autrefois récoltée dans les champs

cultivés © S. Jutzeler

Bleuets et coquelicots dans un champ d’orge

© S. Jutzeler

www.vd.ch/biodiversite-plateau juillet 2010 5/8

On considère que la moitié des oiseaux nicheurs de nos campagnes sont actuellement

menacés. L'absence de surfaces extensives pour les nicheurs au sol, la disparition des haies et

des bosquets, ou l'absence de vieux arbres à cavités pour les nicheurs cavernicoles sont autant

de facteurs aggravant. Ces petites structures sont des éléments clés de l'habitat de nombreux

oiseaux nicheurs, comme le bruant jaune et la pie-grièche écorcheur.

Le torcol fourmilier est un oiseau

devenu rare dans nos paysages

agricoles en raison de l'absence

d'arbres à cavités nécessaire à sa

nidification © A.-C. Plumettaz

Le tarier des prés, un nicheur au sol

qui a besoin des surfaces extensives à

grande échelle © P. Rapin

Le bruant jaune, une espèce

caractéristique des paysages bocagers

où abondent les haies buissonnantes

© P. Rapin

Habitant symbolique de nos paysages agricoles, le lièvre brun a subi un rapide déclin durant la

seconde moitié du 20ème siècle. Il est actuellement répandu dans le canton, mais ses effectifs

sont faibles et au seuil de l'extinction dans bon nombre de régions. Le lièvre fait l'objet d'un

important programme de suivi dans le canton afin d'évaluer dans quelle mesure la mise en

place de jachères florales, de prairies extensives et de haies lui est favorable.

Le lièvre brun, un habitant discret de

nos campagnes © G. Porchet

Le castor est un habitant des cours d'eau de plaine; il est donc naturellement présent dans les

zones agricoles du Plateau. Eteint au début du 19ème siècle suite aux persécutions de l'homme,

le castor a été réintroduit en Suisse dans les années 1960. Au total, 141 castors ont été lâchés

en Suisse de 1957 à 1977, dont 21 dans le canton de Vaud. Le dernier recensement national

fait état de 1'600 castors répartis sur 470 territoires. Un succès total! Afin de maintenir et

développer les populations de castor tout en réduisant les conflits avec l'agriculture et les

propriétaires forestiers, la Conservation de la faune a démarré cette année la rédaction d'un

plan d'action cantonal en faveur du castor. Ce document stratégique sera disponible en ligne

dès le printemps 2011.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%