L`exercice chez le diabétique de type 2

53le clinicien décembre 2002

Le diabète de type 2 est destiné, dans les prochaines

années, à atteindre des proportions endémiques, autant

chez les enfants et les adolescents que chez les adultes.

Environ le tiers des cas ne sont ni diagnostiqués ni

traités, ce qui représente approximativement 5 à 6 mil-

lions de personnes aux États-Unis.1Compte tenu de

l’incidence et de la prévalence accrue du diabète, on

peut aisément anticiper une augmentation des risques

de complications, tels que les maladies cardiovascu-

laires, l’hypertension artérielle, les problèmes vascu-

laires périphériques, l’atteinte rénale, les neuropathies

ou les rétinopathies. Pourtant, une grande proportion

des cas de diabète de type 2 pourraient être évités par

de saines habitudes de vie. Ainsi, il a été démontré que

de l’exercice physique pratiqué de façon régulière peut

diminuer considérablement les risques d’apparition de

la maladie, de l’ordre de 25 % à 50 %.2-5

L’exercice

chez le diabétique de type 2 :

la peur de l’hypoglycémie

Par Annie Ferland, Dt.P., et Paul Poirier, M.D., Ph.D., FRCPC, FACC

Le diabète de type 2 est destiné, dans les prochaines années, à atteindre des

proportions endémiques, autant chez les enfants et les adolescents que chez les

adultes. Pourtant, une grande proportion des cas de diabète de type 2 pourraient être

évités par de saines habitudes de vie, dont l’exercice.

A, B, D, et E

Le cas de Daniel

Daniel est âgé de 43 ans et il est diabétique de type 2

depuis maintenant 4 ans. Il est sédentaire, présente un

indice de masse corporel de 30 kg/m2et reçoit comme

traitement 500 mg de metformine 3 fois par jour. Il désire

entreprendre un programme d’entraînement afin de

perdre un peu de poids, mais il est craintif et ne sait pas

quelle sorte d’activité pratiquer. Quelle devrait-être votre

approche?

a) Prescrire un test à l’effort.

b) Soumettre le patient à un examen médical

complet.

c) Déconseiller toute forme d’exercice.

d) Recommander la pratique de 30 minutes d’activité

aérobie modérée, telle la marche ou le vélo, idéalement

tous les jours.

e) Référer le patient à un kinésiologue afin qu’il l’aide à

mettre au point une stratégie de départ et à choisir

avec lui les activités qui lui conviennent, au besoin.

Réponses :

La prévention du diabète

de type 2

Le diabète de type 2 est étroitement lié à un problème

d’obésité et à une mauvaise alimenta-

tion. Une bonne maîtrise métabolique

dépend de plusieurs facteurs tels la

diète, un poids santé, l’activité

physique et la prise ou non d’hypo-

glycémiants. On considère que

toute personne ayant un indice de

masse corporelle (IMC) entre

20,0 et 24,9 kg/m2a un poids santé,

donc court moins de risques de souf-

frir de diabète, même en ayant des

antécédents familiaux défavorables

ou de mauvaises habitudes de vie. Outre l’alimenta-

tion, la sédentarité a un impact très important sur le

poids et les risques de complications métaboliques.

Les bienfaits de l’exercice dans la prévention et le

traitement du diabète de type 2 sont importants. Un

programme d’activité physique régulière peut

améliorer la maîtrise de la glycémie, l’efficacité de

l’action de l’insuline, la condition physique et favori-

ser la perte et le maintien du poids, tout en permettant

même, potentiellement, de conserver une bonne

santé.6Toutefois, les profession-

nels de la santé conseillent la plu-

part du temps aux patients de ne

pas faire d’exercice sans avoir con-

sommé un repas ou une collation

au préalable, par crainte d’hypo-

glycémie. Pourtant, des preuves

récentes suggèrent le contraire. Il

est donc important de mieux pres-

crire l’exercice chez les patients

afin d’obtenir une maîtrise

métabolique adéquate et sécuritaire.

54 le clinicien décembre 2002

L’exercice et le diabète

En bref :

L’exercice et le diabète

Un programme d’activité physique régulière peut

améliorer la maîtrise de la glycémie, l’efficacité de

l’action de l’insuline et la condition physique, en plus de

favoriser la perte et le maintien du poids.

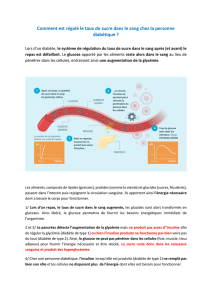

De façon générale, on observe une diminution des

concentrations d’insuline plasmatique lors d’une

séance d’exercice d’intensité modérée, entraînant ainsi

une augmentation de la production du glucose sanguin

et le maintien de celui-ci dans les limites normales.

Il a été prouvé récemment que la glycémie ne s’abaisse

que très peu à la suite d’une séance d’exercice d’une

heure, ou qu’elle ne change pratiquement pas lorsque

celle-ci est pratiquée à jeun.

Avant de commencer un programme d’entraînement, le

patient diabétique de type 2 devrait se soumettre à une

évaluation médicale approfondie.

La prescription d’un test à l’effort est suggérée lorsque

le patient présente des risques de maladie cardio-

vasculaire.

Il est suggéré de pratiquer au moins 30 minutes

d’exercice aérobie d’intensité modérée 3 à 5 fois par

semaine ou mieux, tous les jours.

Mme Ferland est diététiste et

étudiante à la maîtrise en

kinésiologie, Faculté de

médecine, Centre de recherche

hôpital Laval.

Le Dr Poirier est cardiologue et

responsable médical du

programme de prévention

des maladies cardiaques, hôpital

Laval et Institut universitaire de

cardiologie.

POURQUOI

SOURIT-IL?

Voir page 26

L’exercice et le diabète

L’impact de l’exercice sur

la glycémie

L’activité physique aérobie fait partie du traitement

du patient présentant un diabète de type 2 traité

avec des hypoglycémiants oraux, au même titre que

l’alimentation. Une séance d’exercice provoque une

intensification des besoins en énergie, ce qui

entraîne la mobilisation du glycogène dans les sites

de réserve ainsi qu’une augmentation de l’oxyda-

tion par les muscles. Pendant la première phase de

l’exercice, les muscles sollicités utiliseront le

glycogène musculaire comme source d’énergie. Si

l’exercice se prolonge, le glucose sanguin

provenant de la glycogénolyse hépatique et les

acides gras provenant de la lipolyse du tissu

adipeux prendront graduellement la relève, au fur et

à mesure qu’il y aura déplétion du glycogène

musculaire.7Ces différentes réserves sont

d’importance variable. Le tableau 1 permet de

visualiser la distribution de 1 800 Kcal des réserves

glucidiques d’un patient pesant 68 kg.8On remar-

que que la proportion provenant des glucides san-

guins est minime et rapidement épuisée. Toutefois,

les muscles squelettiques et le foie présentent une

réserve de glycogène beaucoup plus importante et

peuvent ainsi fournir une quantité appréciable de

glucose par la glycogénolyse. Les changements

dans les taux d’hormones circulantes (insuline,

glucagon, catécholamines) ainsi que dans l’activité

du système nerveux sympathique gouvernent la

mobilisation et l’utilisation des sources d’énergie.

Le but ultime est de maintenir la glycémie stable,

afin de préserver les fonctions du système nerveux

central. De façon générale, on observe une diminu-

tion des concentrations d’insuline plasmatique lors

d’une séance d’exercice d’intensité modérée,

entraînant ainsi une augmentation du glucose san-

guin et le maintien de celui-ci dans les limites nor-

males.9Toutefois, chez le patient diabétique, cette

diminution de l’insuline sera beaucoup moins

importante, entraînant par le fait même l’inhibition

de la production de glucose sanguin.10

Toute personne ayant

un indice de masse corporelle

entre 20,0 et 24,9 kg/m2court

moins de risques de souffrir de

diabète, même en ayant de

mauvaises habitudes de vie.

DIVISION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES

LABORATOIRES ABBOTT, LIMITÉE

SAINT-LAURENT (QUÉBEC) H4S 1Z1

Tableau 1

La distribution des réserves de glycogène

et de glucides sanguins, musculaires et

hépatiques chez un patient pesant 68 kg

Glucose sanguin 80 Kcal

Glycogène hépatique 3 210 Kcal

Glycogène musculaire 1 400 Kcal

Total 1 800 Kcal

Adapté de : Clark, N : Sports Nutrition Guidebook, deuxième

édition, Human Kinetics, 1997, p. 111.

le clinicien décembre 200258

L’exercice et le diabète

L’ h ypoglycémie au moment de l’exercice n’est

pas chose courante chez une personne non diabé-

tique, puisque des ajustements dans la sécrétion

d’insuline permettent de maintenir la glycémie à un

niveau normal. La réaction du métabolisme à

l’exercice peut varier en fonction de plusieurs fac-

teurs tels l’âge, le statut nutritionnel et la capacité

cardiovasculaire. Chez la personne diabétique, la

production de glucose par la glycogénolyse muscu-

laire reste sensiblement la même que chez une per-

sonne non diabétique. Il a toutefois été prouvé que

la production de glucose par le foie diminue pen-

dant l’exercice. 10,11

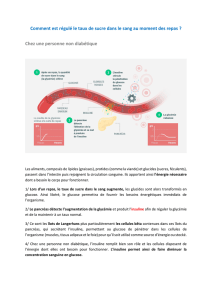

L’activité physique et

les risques d’hypoglycémie

Des séances d’exercice régulières permettent de mieux

maîtriser la glycémie et peuvent entraîner une réduction

de la médication hypoglycémiante nécessaire chez le

patient diabétique. Même si les bienfaits de l’exercice

physique dans la prévention du diabète sont bien connus,

l’impact d’une séance d’exercice sur la glycémie

demeure controversé. Quelques études ont évalué l’influ-

ence d’un exercice pratiqué à jeun et à la suite d’une

brève interruption de la médication, mais ceci est peu

représentatif de la situation réelle à laquelle le clinicien

fait face.12 Plusieurs professionnels de la santé tiennent

encore pour acquis qu’il y a un risque d’hypoglycémie

important lorsqu’un patient diabétique de type 2 fait de

l’exercice à jeun. Cette recommandation, associée tant

aux patients diabétique de type 1 que de type 2 traités à

l’insuline, a été appliquée ad litteram aux diabétiques

traités avec des hypoglycémiants oraux. Cette crainte est

amplifiée par le risque potentiel d’hypoglycémie induit

par un traitement aux sulfonylurées, contrairement à la

metformine. Selon la recommandation de leur médecin,

la vaste majorité des sujets diabétiques de type 2 vont

s’entraîner à l’état postprandial à cause de la peur d’in-

duire une réaction hypoglycémique lorsqu’ils sont à jeun.

Pourtant, de récentes preuves révèlent que la glycémie ne

s’abaisse que très peu à la suite d’une séance d’exercice

d’une heure et qu’elle ne change pratiquement pas

lorsque celle-ci est pratiquée à jeun.11,13,14 Même chez

les patients traités aux sulfonylurées, il n’est pas néces-

saire de restreindre les périodes d’exercice à l’état post-

prandial. Cependant, on peut anticiper une baisse signi-

ficative de la glycémie lorsque cette même séance d’ex-

ercice est effectuée après un repas. Les risques d’une

réaction hypoglycémique sont plus élevés lorsqu’un

patient diabétique de type 2 pratique une activité après un

repas plutôt qu’à jeun.11 Il faut alors lui suggérer d’omet-

tre de prendre sa médication hypoglycémiante avant

ladite séance. Une surveillance de la glycémie avant et

après l’exercice est toutefois recommandée afin de

sécuriser le patient et de créer un effet de motivation.

Outre le statut nutritionnel, plusieurs autres facteurs, tels

la durée et l’intensité de la séance d’exercice et le type de

traitement pharmacologique, peuvent influencer la

réponse glucidique à l’exercice.

Impact de l’exercice sur

la sensibilité à l’insuline

L’ exercice physique pratiqué de façon régulière a une

Tableau 2

Les critères permettant d’identifier

les personnes diabétiques de type 2 qui

nécessitent un test d’effort

Personne âgée de plus de 35 ans

Personne souffrant de diabète de type 2 depuis plus

de 10 ans

Présence de un ou de plusieurs facteurs de risque de

maladie coronarienne

Présence d’un problème vasculaire tel

une rétinopathie ou une néphropathie (incluant

la microalbuminurie)

Problème vasculaire périphérique

Neuropathie autonome

Adapté de American Diabetes Association : Clinical Practice

Recommandation. Diabetes Care 25 (suppl.1):S64, 2002.

L’exercice et le diabète

influence favorable sur la sensibilité à l’insuline

chez le patient diabétique de type 2. Que ce soit

une activité aérobie ou musculaire, celle-ci a un

effet positif sur la tolérance au glucose.10 Outre

ces bienfaits, toute activité physique sollicitant

intensément la masse musculaire peut accélérer la

perte de poids chez un sujet obèse, entraînant une

meilleure maîtrise métabolique. L’impact de

l’exercice sur la sensibilité à l’insuline serait dû à

l’effet résiduel de la dernière séance. Pour avoir

des effets plus durables, il faut que l’exercice

engendre une perte de masse adipeuse.15

Les recommandations au

patient diabétique de type 2

Les bénéfices apportés par la pratique régulière

d’une activité physique sur la santé sont consid-

érables et constituent une partie importante du

traitement du patient diabétique de type 2.

Pourtant, la majorité de la population ne satis-

fait pas aux normes établies en matière d’exercice

physique. Avant de commencer un programme d’en-

traînement, le patient diabétique de type 2 devrait se

soumettre à une évaluation médicale approfondie. Un

examen physique est nécessaire

afin de déceler tous signes ou

symptômes pouvant révéler une

complication touchant les yeux,

les reins, le cœur ou les vais-

seaux sanguins. La prescription

d’un test à l’effort est indiqué

lorsque le patient présente des

risques de maladie cardiovascu-

laire. En ce sens, le tableau 2

indique les recommandations

pour lesquelles une personne

devrait être soumise à un test à

l’effort.12 Ce type de test nous

fournit l’information relative à

la réponse hémodynamique en

terme de fréquence cardiaque et de tension artérielle

lors d’un exercice maximal. Toute anomalie au niveau

de l’électrocardiogramme à l’effort nécessite une éva-

luation plus spécifique par imagerie nucléaire ou par

PrADVAIR®est indiqué comme traitement d'entretien de l'asthme chez les patients atteints d’une maladie

obstructive réversible des voies respiratoires, lorsque l'utilisation d'une association médicamenteuse

est jugée appropriée. PrADVAIR®ne devrait pas être utilisé chez les patients dont l'asthme peut être

maîtrisé par l'administration occasionnelle d'un ß2-agoniste en inhalation à courte durée d'action.

PrADVAIR®renferme un ß2-agoniste à longue durée d'action et ne doit pas être utilisé comme

médicament de secours. Pour le soulagement des symptômes d'asthme aigus, il faut avoir recours à

un bronchodilatateur en inhalation à courte durée d'action (comme le salbutamol).

Chez les adolescents et les adultes, les effets indésirables le plus souvent signalés sont l'irritation de

la gorge (2 %), l’enrouement et la dysphonie (2 %), la céphalée (2 %), la candidose (2 %), qui peut être

atténuée par le rinçage de la bouche et le gargarisme avec de l’eau après l’inhalation, et les

palpitations (≤1 %).

Monographie du produit fournie sur demande.

PrADVAIR®et DISKUS®sont des marques déposées, utilisées sous licence par GlaxoSmithKline Inc.

MCL’apparence, à savoir la couleur, la forme et la taille, du dispositif d'inhalation DISKUS®est une mar-

que de commerce, utilisée sous licence par GlaxoSmithKline Inc.

ADVAIR

100, 250 et 500 ADVAIR

125 et 250

ADVAIR DISKUS

®

ET MAINTENANT ADVAIR AÉROSOL-DOSEUR

SONT INSCRITS À LA LISTE DE MÉDICAMENTS DU QUÉBEC.

Tableau 3

Exercice recommandé

Type Aérobie : musculation, course à pied, vélo,

ski de fond, raquette, etc.

Musculation (entraînement en résistance à une

intensité modérée) : programme en circuit

utilisant des poids légers en effectuant 10 à

15 répétitions

Intensité 60 % à 90 % de la fréquence cardiaque

maximale ou 50 % à 80 % du VO2max

Durée 20 à 60 minutes, avec une période de 5 à

10 minutes d’échauffement et de retour au

calme

Fréquence Au minimum de 3 à 5 fois par semaine,

idéalement tous les jours

Adapté de : Campaigne, BN : ACSM’s resource manual for guidelines

for exercise testing and prescription. American College of Sports

Medicine, quatrième édition, 2001, p. 277.

VO2max : consommation maximale d’oxygène.

6

6

7

7

1

/

7

100%