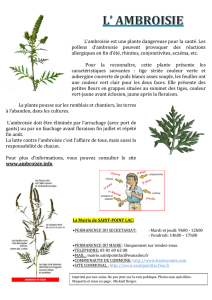

Fiche d`identification

L’Ambroisie (très allergisante 5 sur 5)

L’ambroisie à feuille d’armoise (

Ambrosia artemisiifolia

L. de

la famille des Asteracées), appelée également petite herbe à

poux au Québec, est une espèce originaire d’Amérique du

Nord qui envahit aujourd'hui la France et l'Europe.

Très allergisante et envahissante, l’ambroisie colonise les

villes et les campagnes de France. En Région Rhône-Alpes,

depuis le

premier cas de

pollinose due à

l’ambroisie,

observée par un

médecin, le

professeur

Roger Touraine,

en 1964, la maladie se développe au même rythme

que la diffusion de la plante. Responsable de

pollinoses saisonnières sévères (rhinite,

conjonctivite, asthme…), elle affecte aujourd'hui

selon les zones de 6% à 20% de la population

exposée et représente non seulement une

souffrance et un handicap pour les personnes

sensibilisées mais encore un préjudice financier

pour la collectivité.

L’ambroisie a été introduite à la fin du 19

ème

siècle

(puis tout au long 20

ème

siècle) dans de nombreuses

régions du monde probablement

avec des importations de

semences et de fourrage.

Actuellement, les régions les plus

envahies en France sont la région

lyonnaise et les départements

limitrophes du Rhône, le Bas-

Dauphiné (Nord-Isère), la vallée

du Rhône (de Lyon à Montélimar,

voire Avignon) et le Roannais.

Elle est en pleine progression

vers la Bourgogne et le Nord de

la France et de nombreuses

populations d’ambroisies sont

signalées en Poitou-Charentes et

Midi-Pyrénées.

Plante annuelle germant au

printemps (fin mars), l'ambroisie

mesure en moyenne de 30 à 70

cm de haut (jusqu’à 200 cm).

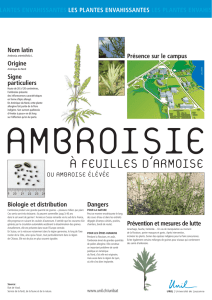

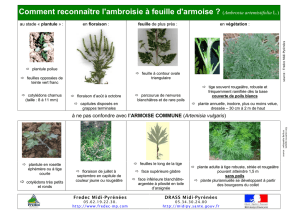

Fiche d’identification

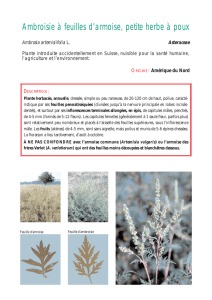

Ambrosia artemisiifolia L. Ambroisie à feuille d’armoise

Famille : Astéracées

Description

Plante herbacée annuelle dressée, ramifiée, de 10 à 150 cm de haut. Tige souvent

rougeâtre, pourvue de sillons. Racine à pivot. Le mot grec “ambrosia” signifie

“odeur exhalée par les feuilles”, “artemisiifolia” = “à feuille d’armoise”.

Feuilles : opposées à la base de la plante puis alternes vers le haut. Très découpées

et minces, à contour ovale-triangulaire, bi-pennatiséquées, de 3 à 10 cm de long, plus

ou moins poilues. Les feuilles froissées sont odorantes.

Fleurs : regroupées en inflorescences terminales allongées.

Fleurs mâles et femelles le plus souvent séparées sur un même pied (plante

monoïque). Il existe des plantes femelles exclusivement. Inflorescences mâles en

grappes. Capitules de 3 à 5 mm de diamètre (formés de 5 à 20 fleurs) situés au

sommet des tiges et produisant le pollen, vertes devenant jaunes lors de la

pollinisation. Fleurs femelles situées à l’aisselle des feuilles supérieures et sur les

axes floraux.

Floraison et pollinisation de août à octobre.

Pollen : bien caractérisé au niveau du genre, le pollen d’ambroisie est parfaitement

identifiable en microscopie photonique. Les grains de pollen sont légèrement

longiaxes, tricolporés, finement échinulés. Leur diamètre moyen est de 25

micromètres.

Fruits : akènes non plumeux (donc non transportés par le vent) de 4 à 5 mm de long,

cylindriques, poilus, munis de 5 à 6 épines dressées, se terminant par un bec de 1

mm environ. Fructification d’octobre à novembre.

Carte approximative de répartition de

l’ambroisie en France

Considérée comme une espèce opportuniste, envahissante et pionnière, elle s’adapte à toutes

les situations écologiques mais tolère difficilement la compétition des plantes à développement

rapide. Elle s’installe préférentiellement dans les sols nus et remaniés (chantiers ; voies de

communication : talus de routes, d’autoroutes et de voies ferrées, bords des rivières), dans les

jachères, dans les cultures à levée tardive, et les vergers. Dans certaines cultures comme le

tournesol, qu’elle envahit préférentiellement, la récolte peut être totalement détruite en raison

de la compétition imposée par cette mauvaise herbe. Dans les céréales, immédiatement après la

moisson, elle peut à nouveau réinfester les sols, par l’intermédiaire de ses semences. En effet, la

contamination due à l’ambroisie cause, en plus de la pollution de l’air par les grains de pollen, celle

du sol par ses semences qui ont une longévité pouvant atteindre 40 ans.

En France, la floraison de

l’ambroisie débute en moyenne

début août (semaine 31) et se

poursuit jusqu’à fin octobre

(semaine 44) avec un maximum

des émissions polliniques centré

sur les semaines 35 et 36

(dernière semaine d’août et

première semaine de septembre).

D’une année à l’autre, on peut

toutefois enregistrer une

variabilité importante au niveau

de la date de floraison (cf. dates

du milieu de la pollinisation à Lyon-Bron). Par ailleurs, on enregistre une légère précocité des

dates de floraison que l’on peut attribuer au réchauffement climatique. En effet, au début des

années 80 la date du milieu de la floraison de l’ambroisie se situait autour du 248

ème

jour (5

septembre) à Lyon-Bron, alors quelle se produit aujourd’hui le 243

ème

jour (31 août).

Au niveau de la production pollinique (somme des productions hebdomadaires), on enregistre

globalement une augmentation des émissions que l’on peu attribuer à la diffusion de la plante sur

le territoire français. Toutefois, on enregistre des différences importantes d’une région à

l’autre.

Evolution de la date du milieu de floraison de l’ambroisie à

Lyon-Bron entre 1982 et 2007. Axe des ordonnées : nombre

de jours écoulés depuis le 1

er

janvier de l’année considérée.

(sources AFEDA)

230

235

240

245

250

255

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Années

Date moyenne (1997-2007) de floraison de l'ambroisie à

Lyon-Bron (sources : AFEDA)

0

5

10

15

20

25

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Semaines

% de floraison

Dans la région Lyonnaise, « berceau » de l’ambroisie, les mesures réalisées depuis 1982

traduisent une évolution en 3 temps :

• de 1982 à 1994 les concentrations polliniques d’ambroisie ne cessent d’augmenter (l’année

1983 est caractérisée par des concentrations particulièrement fortes en raison de

l’immense chantier d’EUREXPO). La production pollinique annuelle passe de moins de 300

grains au début des années 1980 à plus de 1400 grains en 1994.

• de 1994 à 2000 les concentrations polliniques d’ambroisie diminuent significativement.

Elles passent de 1432 grains en 1994 à 330 grains en 2000.

• de 2000 à 2007 les concentrations polliniques d’ambroisie sont stables avec une

production annuelle moyenne de l’ordre de 300 grains.

L’évolution des concentrations polliniques depuis les premières mesures réalisées en 1982 peut

s’expliquer de différentes façons :

• l’environnement du capteur de Lyon-Bron a évolué au fil du temps. La proximité de

l’agglomération lyonnaise a favorisé l’urbanisation des communes limitrophes réduisant

ainsi les terrains propices au développement de l’ambroisie. Les ambroisies qui étaient,

dans un premier temps, favorisées par les activités humaines (chantier, routes,...) ont été

progressivement concurrencées par les espaces urbains.

• les campagnes d’arrachage et de lutte (préventive et currative), reconduites chaque

année depuis le milieu des années 90, commencent à produire leur effet sur les

populations qui se maintenaient en milieux urbain et périurbain.

• un effort considérable a été réalisé par le monde agricole qui est sensible à la

problématique de l’ambroisie. Des interventions durant la culture (désherbage chimique

et/ou mécanique) et en interculture permettent de réduire la pression de cette

adventice.

• une diminution de la culture du tournesol dans l’ensemble de la région Rhône-Alpes en

raison de la concurrence de l’ambroisie (perte de rendement jusqu’à 70%).

Les mesures polliniques réalisées sont représentatives de l’ensemble d’une région

topographiquement homogène. Toutefois, dans le cas d’une espèce invasive ou d’une espèce qui a

une distribution hétérogène, comme c’est le cas pour l’ambroisie, des différences peuvent être

observées au sein d’une même région. Ainsi, à Lyon-Saint-Exupery, la production pollinique

d’ambroisie et deux fois plus importante qu’à Lyon-Bron distant d’une vingtaine de kilomètres

Evolution de la production annuelle d’ambroisie à Lyon-Bron et

Lyon-Saint-Exupery entre 1982 et 2007 (sources : AFEDA)

Ambroisie

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006

Années

Prod. pollinique LYB

0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

Prod. pollinique LYS

Lyon-Bron Lyon-St.-Exupery

seulement. Cette différence, que l’on retrouve durant toute la période d’enregistrement

commune (96-07), s’explique par l’environnement des capteurs. A Lyon-Bron, proche banlieue de

Lyon, les quartiers résidentiels et les zones commerciales ne laissent que peu de place à

l’ambroisie. Au contraire, à Lyon-Saint-Exupery, les champs et les friches sont favorables à

l’ambroisie qui colonise les chaumes de blé et les tournesols.

Dans les autres régions françaises on enregistre partout une augmentation significative des

concentrations polliniques d’ambroisie. La comparaison d’enregistrements réalisés à plus de 20

ans d’intervalle dans 4 villes

françaises (Nevers,

Montélimard-Ancône, Lyon-Bron

et Ambérieu-en-bugey) montre

que la production pollinique a

augmenté partout sauf dans la

région lyonnaise. Au nord et au

sud de Lyon les concentrations

ont ainsi été multipliées par 4.6

fois traduisant ainsi un

envahissement majeur de ces

zones. La zone de Montélimar,

particulièrement envahie est

devenue en l’espace de 2

décennies « l’épicentre » de

l’ambroisie en France. Cette situation, en grande partie attribuable au manque de réactivité des

pouvoirs locaux, traduit la capacité d’envahissement de cette espèce.

L’ambroisie, qui gagne aujourd’hui du terrain partout en France deviendra sans nulle doute un

problème de santé publique majeur. Pour freiner sa propagation il est nécessaire d’aborder cette

question globalement et non plus localement comme c’est actuellement le cas.

L'AFEDA

En France, l’histoire de l’ambroisie est écrite en grande partie par

l’Association Française d’Etude des Ambroisies (AFEDA). Créée en 1983,

cette association s’est donnée comme objectif "de développer la connaissance

scientifique des ambroisies, pour limiter leur extension en France et en

Europe. Soulager les malades (voire les animaux) qui souffrent des troubles

provoqués par la pollution atmosphérique qu’elles engendrent,

essentiellement dans la région Rhône-Alpes" (extrait des statuts).

Outre son rôle dans de nombreuses études scientifiques qui ont donné lieu à

une centaine de publications, l’AFEDA a contribué à l’information et

l’éducation des institutions et du public confrontés à une plante presque

inconnue il y a 35 ans. Les études réalisées par l’AFEDA ont ainsi suscité des

mesures au niveau législatif (mise en place de décrets spécifiques aux

niveaux départemental et communal) et au niveau social (mise en place de

chantiers d’arrachage par certaines collectivités). Sur le plan sanitaire,

l'AFEDA édite depuis 1985 des documents destinés à la sensibilisation du

public tels des calendriers polliniques qu’elle diffuse maintenant par le biais

du Minitel, de l’Audiotel, de l’Internet.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Années

Production pollinique

Nevers (x 2,5)

Montélimar-Ancône (x4,6)

Lyon-Bron (x 0,8) Ambérieu-en-Bugey (x4,6)

1

/

4

100%