Cellules souches hématopoïétiques

Stammzellen und regenerative Medizin

Nationales Forschungsprogramm NFP 63

Cellules souches et médecine régénérative

Programme national de recherche PNR 63

Stem Cells and Regenerative Medicine

National Research Programme NRP 63

Module 2

Exercice 1: Cellules souches hématopoïétiques

1. Causes de décès en Suisse (2010)

La figure suivante montre les causes de décès les plus fréquentes en Suisse en 2010, telles

qu’elles ont été relevées par l’Office fédéral de la statistique.

Hommes

Femmes

0 –24 25– 44 45– 64 65– 84 85 et plus

0 –24 25– 44 45– 64 65– 84 85 et plus

Maladies

cardio-

vasculaires

Tumeurs

malignes

Maladies

de l’appareil

respiratoire

Accidents

et morts

violentes

Démence

Autres causes

de décès

Les surfaces sont

proportionnelles

au nombre absolu

de décès.

Source:

Office fédéral de

la statistique

Principales causes de décès selon le groupe d’âge

Figure 1: Causes de décès en Suisse1

Questions:

1. Quelles informations vous sont données par le schéma?

Les causes de décès se modifient avec l’âge et sont différentes en fonction du sexe.

2. Comment les causes de décès évoluent-elles avec l’âge?

Les maladies cardio-vasculaires et les démences augmentent fortement avec l’âge. Le

cancer est surtout entre 45 et 84 ans une cause de décès fréquente.

3. Quelles sont les différences entre les hommes et les femmes?

1 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/02/04/key/01.html (état: janvier

2013)

Page 2 of 6

Stammzellen und regenerative Medizin

Nationales Forschungsprogramm NFP 63

Cellules souches et médecine régénérative

Programme national de recherche PNR 63

Stem Cells and Regenerative Medicine

National Research Programme NRP 63

En particulier jusqu’à 45 ans, les hommes meurent plus souvent d’accidents et de

mort violente. Les hommes meurent plus jeunes que les femmes. Les femmes meurent

plus souvent de démence que les hommes.

4. Quelles sont les principaux moyens de traitement des trois maladies les plus

fréquentes?

Par exemple des traitements médicamenteux ou des interventions chirurgicales.

5. Ces moyens de traitement aboutissent-ils à une guérison complète?

Seulement dans des cas très rares. En général, on peut seulement ralentir la

progression de la maladie ou soulager les symptômes.

2. Quelles sont les possibilités offertes par la médecine régénérative?

L’exemple des cellules souches hématopoïétiques

Directive: lisez le texte suivant puis répondez aux questions.

En Suisse, environ 35 000 personnes sont atteintes chaque année d’un cancer. Le taux de

mortalité parmi ces patients est de près de 50%. Chez les enfants, le cancer est relativement

rare. En Suisse, il touche chaque année environ 200 enfants (parmi eux, environ 40

contractent une leucémie). Les chances de guérison des enfants sont plus grandes: environ

70% survivent à la leucémie.

Traitement par greffe de cellules souches hématopoïétiques

La chimiothérapie est un des moyens de traitement des patients atteints de leucémie. Il s’agit

d’un traitement médicamenteux (substances chimiques) visant à tuer les cellules

cancéreuses de manière aussi ciblée que possible ou à inhiber leur prolifération. Mais ce

traitement n’aboutit à une guérison durable de la leucémie que chez une partie des patients.

Une autre possibilité est la greffe (ou transplantation) de cellules souches hématopoïétiques

saines.

Dans le cas de la greffe de cellules souches hématopoïétiques, on remplace les cellules

souches malades par des cellules souches saines. Ce traitement se déroule en deux étapes:

1. Tout d’abord, le patient est soumis à un traitement extrêmement intensif par

chimiothérapie à haute dose – parfois en combinaison avec une irradiation corporelle

totale –, de manière à détruire toute sa moelle osseuse. Ceci induit la destruction des

cellules souches hématopoïétiques, sources de toutes les cellules sanguines, y

compris les cellules saines. Le système immunitaire est par conséquent si affaibli que

la vie est en danger. Ce traitement préparatoire est aussi appelé «conditionnement».

2. Ensuite, en remplacement de la moelle osseuse détruite, on transplante au patient

des cellules souches hématopoïétiques saines provenant d’un donneur compatible ou

du patient lui-même (autogreffe). Les nouvelles cellules souches hématopoïétiques

sont transplantées par perfusion. Les cellules souches hématopoïétiques migrent vers

les cavités médullaires des os, s’y implantent et commencent à se différencier en de

nouvelles cellules sanguines aptes à fonctionner.

Page 3 of 6

Stammzellen und regenerative Medizin

Nationales Forschungsprogramm NFP 63

Cellules souches et médecine régénérative

Programme national de recherche PNR 63

Stem Cells and Regenerative Medicine

National Research Programme NRP 63

En général, il faut compter trois à six semaines en moyenne pour que le système sanguin

retrouve ses fonctions. Si la greffe réussit, c’est-à-dire si l’hématopoïèse reprend et qu’aucune

cellule leucémique n’a survécu au conditionnement, le patient est durablement guéri.

Quand une greffe de cellules souches hématopoïétiques peut-elle avoir lieu?

La condition requise est de trouver un donneur compatible. Certaines caractéristiques des

cellules souches hématopoïétiques du donneur (appelées types HLA) doivent être compatibles

avec celles du patient. Il peut être extrêmement difficile de trouver un donneur (voir le

paragraphe ci-dessous: Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques).

Une autre condition à la greffe de cellules souches hématopoïétiques consiste à atteindre une

rémission, c’est-à-dire qu’une grande partie des cellules leucémiques soient détruites par la

chimiothérapie. En outre, un âge avancé ou un mauvais état de santé général du patient

peut empêcher de réaliser l’intervention car il s’agit d’un traitement extrêmement lourd.

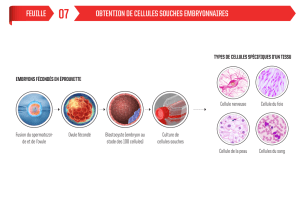

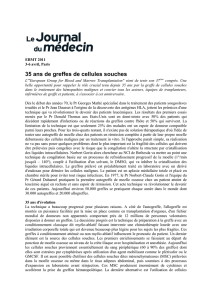

Quelles sont les différentes possibilités de greffe?

Il existe en principe trois possibilités: greffe allogène (ou allogreffe), greffe autogène (ou

autogreffe), greffe de cellules souches périphériques.

Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques:

Dans le cas de la greffe allogène ou allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, le

patient reçoit des cellules souches d’un donneur. Celui-ci est de préférence un frère ou une

sœur du patient car les chances de compatibilité avec le receveur sont alors meilleures. La

compatibilité entre le donneur et le receveur est indispensable pour que l’organisme du

receveur ne rejette pas les cellules souches hématopoïétiques du donneur. La probabilité de

trouver un donneur adéquat au sein d’une famille est d’environ 25%.

Si on ne trouve pas de donneur adéquat dans la famille, on peut chercher un donneur ayant

les caractéristiques voulues dans les registres nationaux et internationaux de donneurs de

moelle osseuse. En raison du grand nombre de donneurs potentiels dont on dispose, cette

recherche aboutit dans plus de 70% des cas.

Autogreffe de cellules souches hématopoïétiques:

Dans le cas de la greffe autogène ou autogreffe de moelle osseuse, on transplante au

patient ses propres cellules souches hématopoïétiques préalablement prélevées (pendant la

phase de rémission). Cette méthode présente cependant le risque de réintroduire ainsi des

cellules leucémiques ayant survécu à la chimiothérapie. La maladie peut alors se déclarer à

nouveau. Pour réduire ce risque, on utilise diverses méthodes pour «purifier» l’échantillon

avant de le réinjecter au patient. L’autogreffe est surtout utilisée lorsque l’on ne trouve pas de

donneur compatible.

Page 4 of 6

Stammzellen und regenerative Medizin

Nationales Forschungsprogramm NFP 63

Cellules souches et médecine régénérative

Programme national de recherche PNR 63

Stem Cells and Regenerative Medicine

National Research Programme NRP 63

PatientDonneur

(p. ex. parent)

Cellules souches

hématopoïétiques

Cellules souches

hématopoïétiques

TransplantationTransplantation

autogèneallogène

Cryoconservation

Chimiothérapie

à haute dose

Figure 2: Le principe de l’allogreffe et de l’autogreffe de cellules souches hématopoïétiques

Greffe de cellules souches hématopoïétiques périphériques:

Une alternative de plus en plus souvent utilisée aujourd’hui consiste à transplanter des

cellules souches ne provenant pas de la moelle osseuse mais de la circulation sanguine du

donneur ou du patient. En effet, les cellules souches hématopoïétiques ne sont pas

seulement présentes dans la moelle osseuse, mais aussi dans le sang en circulation

(périphérique). Les cellules souches sont collectées à partir du sang veineux du donneur à

l’aide d’une centrifugeuse spéciale. Afin d’obtenir suffisamment de cellules souches pour une

greffe réussie, il faut effectuer ce processus deux à six fois. Ce type de greffe présente

plusieurs avantages: le prélèvement peut avoir lieu sans anesthésie générale, l’hématopoïèse

du receveur s’effectue plus rapidement après une telle greffe et la phase de risque aigu

d’infection (après le conditionnement) s’en trouve abrégée.

Risques de la greffe de cellules souches hématopoïétiques

La greffe de cellules souches hématopoïétiques présente toujours des risques de

complications, par exemple le risque, certes faible, mais réel que les cellules transplantées ne

se multiplient pas. Dans le cas de l’allogreffe, il y a aussi le risque que les cellules

immunitaires injectées avec le transplant reconnaissent l’organisme du receveur (hôte)

comme étranger et l’attaquent. Cette réaction est appelée maladie ou réaction du greffon

contre l’hôte (en anglais: Graft versus Host Disease, GvHD). Elle se retourne essentiellement

contre la peau, le foie et l’intestin du patient et est potentiellement mortelle. Pour éviter

l’apparition d’une GvHD ou en réduire l’intensité, on administre après la transplantation des

médicaments qui affaiblissent les réactions immunitaires. Ce traitement a pour effet de

prolonger le risque accru d’infections après la transplantation. Un agent pathogène

particulièrement redouté après une greffe est le cytomégalovirus (CMV) qui entraîne des

pneumonies graves.

Page 5 of 6

Stammzellen und regenerative Medizin

Nationales Forschungsprogramm NFP 63

Cellules souches et médecine régénérative

Programme national de recherche PNR 63

Stem Cells and Regenerative Medicine

National Research Programme NRP 63

Autres effets secondaires de la greffe

La (radio-)chimiothérapie intensive qui précède la greffe proprement dite détruit presque

entièrement les défenses immunitaires du patient. Celui-ci a donc pendant un certain temps

un risque majeur d’infections par des bactéries, des champignons ou des virus. Par mesure

de précaution, il reçoit donc un traitement préventif. Avant et après la greffe, il doit aussi

rester dans un environnement stérile, où seuls les médecins et le personnel soignant ont

accès, et ce uniquement avec des vêtements de protection et un masque. Après la greffe, le

patient doit prendre pendant relativement longtemps des médicaments destinés à empêcher

une réaction de rejet de la moelle osseuse étrangère. Il faut compter environ un an avant que

le système immunitaire de l’hôte soit entièrement rétabli. Pendant ce temps, le patient est

beaucoup plus vulnérable aux infections que d’autres personnes.

Séquelles à long terme de la greffe

Une greffe de cellules souches hématopoïétiques s’accompagne de diverses séquelles à long

terme, dues en particulier à la chimiothérapie à haute dose et à l’irradiation corporelle totale.

La chimiothérapie entraîne généralement une infertilité définitive, tant chez la femme que

chez l’homme. Chez la femme, la ménopause se produit précocement. En raison de

l’irradiation corporelle totale, un glaucome (affection oculaire) peut également se déclarer. Il

peut se soigner par une opération chirurgicale. En outre, un certain risque subsiste qu’une

deuxième tumeur se déclare des années après le traitement. En dépit de tous ces effets

secondaires éventuels, la greffe de cellules souches hématopoïétiques est souvent la seule

chance de guérison pour les patients atteints de leucémie.

Questions:

1. Où se trouve le site de production des cellules souches hématopoïétiques?

Dans la moelle osseuse, par exemple dans la moelle du fémur.

2. Quelles sont les différences fondamentales entre ce type de traitement et d’autres?

On n’utilise pas de substances actives, mais des cellules vivantes. Les médecins

doivent donc disposer d’un donneur.

3. Quels sont les risques et les effets secondaires liés

a) à l’utilisation de cellules souches?

Il existe toujours un risque que l’intervention échoue et qu’il y ait rejet des cellules

du donneur.

b) à l’utilisation de la radiothérapie et de la chimiothérapie?

La chimiothérapie est très puissante et porte en général atteinte à la fertilité. De

plus, une autre tumeur peut apparaître ultérieurement. Le patient est très affaibli

pendant des mois, il est donc vulnérable aux infections.

4. Décrivez en une phrase chacune la greffe allogène (allogreffe) de cellules souches

hématopoïétiques, la greffe autogène (autogreffe) de cellules souches

hématopoïétiques et la greffe de cellules souches hématopoïétiques périphériques.

Dans le cas de l’allogreffe, le patient reçoit un don de cellules d’un membre de sa

famille. Dans le cas de l’autogreffe, on utilise les propres cellules du patient qui lui

sont prélevées au préalable, puis regreffées après la chimiothérapie. Dans le cas de la

greffe de cellules souches périphériques, on prélève les cellules souches du donneur,

non dans la moelle osseuse, mais dans le sang en circulation.

5. Imaginez comment on pourrait utiliser les cellules souches pour des traitements

entièrement nouveaux et régénératifs d’autres maladies.

6

6

1

/

6

100%