Mode d`entrée psychiatrique dans la maladie de Wilson

L’Enc´

ephale (2007) 33, 924—932

journal homepage: www.elsevier.com/locate/encep

CAS CLINIQUE

Mode d’entr´

ee psychiatrique dans la maladie de

Wilson : `

a propos d’un cas `

ad

´

ebut tardif

The onset of psychiatric disorders and

Wilson’s disease

T. Benhamlaa, Y.D. Tirouchea, A. Abaoub-Germain b,∗, F. Theodorea

a15—17, rue du Clos-B´

enard, EPS de Ville-Evrard, secteur 93G06, 93300 Aubervilliers, France

b17, rue Charles-Tillon, 93300 Aubervilliers, France

Rec¸u le 1 avril 2005 ; accept´

ele28ao

ˆ

ut 2006

Disponible sur Internet le 5 septembre 2007

MOTS CL´

ES

Maladie de Wilson ;

Troubles

psychiatriques

polymorphes ;

Autosomie r´

ecessive ;

Anneau de

Kayser-Fleischer ;

Cupr´

emie, cupriurie ;

C´

eruloplasmine ;

Traitement `

a vie

Résumé Décrite en 1912, la maladie de Wilson est une pathologie rare, autosomique réces-

sive, résultant d’une perte de fonction d’une adénosine triphosphatase (ATP7B ou WDNP)

secondairement à une mutation, insertion ou délétion du gène ATP7B situé sur le chromosome

13q14.3—q21.1. Cela entraîne une diminution ou une absence du transport du cuivre dans la

bile et son accumulation dans les organes, en particulier le cerveau. Elle débute sous la forme

d’une maladie hépatique, neurologique ou psychiatrique chez au moins 90 % des patients. Les

formes se révélant au-delà de 50 ans sont rares. Chez certains patients, l’atteinte du système

nerveux central peut être prédominante. La maladie de Wilson peut alors se traduire par des

troubles du comportement, une dépression ou par une psychose impossible à distinguer d’une

schizophrénie ou d’une psychose maniacodépressive. L’association d’une céruloplasmine basse,

d’un anneau de Kayser-Fleischer, d’une cuprémie basse et d’une cuprurie élevée permettent

de poser le diagnostic. En cas d’hémolyse, la cuprémie peut être élevée. L’IRM peut retrou-

ver des anomalies de signal des noyaux gris centraux, de la substance blanche et du tronc.

L’étude génétique est actuellement réalisée de deux fac¸ons. En cas d’antécédent familial par

l’analyse de liaison (dans le cadre du dépistage familial) et par recherche directe de mutation,

c’est-à-dire par diagnostic génotypique direct (différentes mutations peuvent être constatées

au sein d’une même famille, ainsi qu’une diversité d’expression phénotypique d’organe parmi

les membres d’une fratrie porteur de la même mutation). Nous présentons un cas clinique ori-

ginal où l’entrée dans la maladie de Wilson prend la forme d’un tableau de psychose tardive

de l’adulte. Bien que rare, la maladie de Wilson est importante à aborder en psychiatrie car

∗Auteur correspondant.

Adresse e-mail : [email protected] (A. Abaoub-Germain).

0013-7006/$ — see front matter © L’Enc´

ephale, Paris, 2007.

doi:10.1016/j.encep.2006.08.009

Mode d’entr´

ee psychiatrique dans la maladie de Wilson 925

les manifestations psychiatriques peuvent pr´

ec´

eder les troubles somatiques et aider `

a poser le

diagnostic. Nous soulignons l’importance du diagnostic pr´

ecoce d’une pathologie dont l’issue

est fatale en absence d’un traitement sp´

ecifique.

© L’Enc´

ephale, Paris, 2007.

KEYWORDS

Wilson’s disease;

Polymorphous

psychotic disorder;

Autosomal recessive;

Kayser-Fleischer’s

ring;

Ceruloplasmin;

Treatment for life

Summary Wilson’s disease is an infrequent, autosomic recessive pathology, resulting from a

loss of function of an adenosine triphosphatase (ATP7B or WDNP), secondarily to a change (more

than 60 are described currently), insertion or deletion of the ATP7B gene located on the chro-

mosome 13q14.3—q21.1, which involves a reduction or an absence of the transport of copper in

the bile and its accumulation in the body, notably the brain. Wilson’s disease is transmitted by

an autosomic recessive gene located on the long arm of chromosome 13. The prevalence of the

heterozygote is evaluated at 1/90 and the homozygote at 1/30,000. Consanguinity, frequent

in the socially geographically isolated populations, increases the prevalence of the disease.

The toxic quantities of copper, which accumulate in the liver since early childhood and per-

haps before, remain concentrated in the body for years. Hence, cytological and histological

modifications can be detected in the biopsies, before the appearance of clinical or biological

symptoms of hepatic damage. The accumulation of copper in the liver is due to a defect in the

biliary excretion of metal and is accompanied invariably by a deficit in ceruloplasmin; protein

synthesized from a transferred ATP7B gene, which causes retention of the copper ions in the

liver. The detectable cellular anomalies are of two types: hepatic lesions resulting in acute

hepatic insufficiency, acute hepatitis and finally advanced cirrhosis and lesions of the central

nervous system responsible for the neurological and psychiatric disorders. In approximately

40—50% of the patients, the first manifestation of Wilson’s disease affects the central nervous

system. Although copper diffuses in the liver towards the blood and then towards other tissues,

it has disastrous consequences only in the brain. It can therefore cause either a progressive

neurological disease, or psychiatric disorders.

Wilson’s disease begins in the form of a hepatic, neurological, or psychiatric disease in at least

90% of the patients. In some rare cases, the first manifestations of the disease can be psychiatric

which, according to the literature, accounts for only 10% of the cases. The disease can be

revealed by isolated behavioral problems, an irrational syndrome, a schizophrenic syndrome,

or a manic-depressive syndrome. Damage to the central nervous system can be more severe,

thus, several differential diagnoses have been discussed:

•a psychotic disorder of late appearance;

•a depressive state;

•a mental confusion disorder.

The clinical syndrome is complex. Indeed, it is the polymorphism, which dominates in the des-

cription of the psychiatric demonstrations of the disease. This can lead to prejudicial diagnostic

wandering, particularly since heavy sedative treatment may be required to suppress behavioral

problems.

Clinically, Wilson’s disease generally appears between the age of 10 and 20. It rarely remains

masked until after the age of 40. The first manifestations are hepatic (40% of the cases), neuro-

logical (35%) or psychiatric (10%). The inaugural disorder can finally take on a haematological,

renal, or mixed form in approximately 15% of the cases. We have detailed the principal clini-

cal elements. In approximately 40—50% of the patients, the first manifestation of the disease

affects the central nervous system, where it can cause either a progressive neurological disease,

or psychiatric disorders.

The ophthalmologic disorder is dominated by Kayser-Fleischer’s ring, representing a green

or bronze colored ring on the periphery of the cornea. It occupies the higher pole of the cor-

nea, then the lower pole, and extends to the whole circumference. It is generally only visible

under examination with a slit lamp. It disappears on average within 3—5 years following copper

chelating therapy. Kayser-Fleischer’s ring has been described other than in Wilson’s disease,

in exceptional cases of prolonged cholestasis. On haematological level, the hyperhaemolysis

is due to the toxicity of the ionic copper, released massively in the plasma by hepatocellular

necrosis. The other manifestations can be found in the following organs: renal, osteoarticular,

cardiac, endocrine, cutaneous, and in the teguments.

Until 1952, the diagnosis was evoked only on clinical symptomatology. It can henceforth be

marked unambiguous, even in the absence of any symptom, by the description of a ceruloplas-

min plasma concentration of less than 200 ml/l, and of a Kayser-Fleischer’s ring. Hepatic copper

on sample is constantly increased during the disease (from 3 to 25 mol/g of dry weight). On the

926 T. Benhamla et al.

other hand, the absence of a reduction in the plasma ceruloplasmin does not make it possible to

exclude the diagnosis. Conversely, a reduction in ceruloplasmin can exist other than in Wilson’s

disease (nephritic syndrome, malabsorption syndrome, or severe hepatic insufficiency).

Kayser-Fleischer’s ring is quasiconstant among patients with neuropsychiatric demonstrations

(thus, its absence represents a very strong argument against the diagnosis). It can on the other

hand be lacking during hepatic forms, and in this case, its absence is not an argument against the

diagnosis. Magnetic resonance imaging can reveal abnormal signals of the grey cores. A genetic

study is conducted by liaison analysis in the event of a family history of the disease.

When it is not treated, Wilson’s disease induces lesions of the tissues, the outcome of which is

always fatal. Treatment relies on the regulation of copper chelation, which improves the prog-

nosis, and zinc, which captures the copper in a nontoxic form. The severe psychiatric disorders

observed during Wilson’s disease may require tranquilizers, but care should be taken because

of potential neurological or hepatic side effects. Lithium seems an interesting treatment and

remains theoretically indicated, taking into account the scarcity of the extrapyramidal symptoms

and the hepatic dysfunction among patients at the stage of cirrhosis, since it is not metabolized

in the liver.

Although rare, it is important to approach Wilson’s disease in psychiatry because the psychiatric

manifestations can precede the somatic disorders and help to pose the diagnosis. We stress the

importance of the early diagnosis of the pathology, the outcome of which is fatal in the absence

of specific treatment.

© L’Enc´

ephale, Paris, 2007.

Introduction

La maladie de Wilson est une affection h´

er´

editaire au cours

de laquelle un d´

efaut de l’excr´

etion biliaire du cuivre

conduit `

a son accumulation excessive dans l’organisme.

Cette accumulation se manifeste presque exclusivement par

des anomalies h´

epatiques et neuropsychiques. En 1912, Wil-

son [24] donna le nom de «d´

eg´

en´

erescence lenticulaire

progressive »`

a un syndrome familial rare et toujours fatal

de l’enfance, constamment associ´

e`

a une cirrhose du foie

et responsable de troubles psychomoteurs graves. Wilson

pr´

evoyait que le foie se r´

ev`

elerait ˆ

etre `

a l’origine de ce qu’il

nomma «l’agent pathog`

ene »de la maladie [21]. Celui-ci fut

identifi´

e comme ´

etant le cuivre en 1948.

Bien que cette affection soit rare, il est important

de connaˆ

ıtre ses manifestations. En effet, le diagnostic

´

evoqu´

e peut ˆ

etre rapidement confirm´

e par des investiga-

tions simples. Nous rapportons dans cet article l’histoire

d’un patient pr´

esentant des manifestations psychiatriques

inaugurales de la maladie de Wilson.

Vignette clinique

En janvier 2000, Monsieur B., 53 ans, est accompagn´

e par

sa famille aux urgences psychiatriques du centre hospita-

lier universitaire de Constantine (Alg´

erie). Il pr´

esente des

troubles du comportement ´

evoluant depuis plusieurs mois.

La famille rapporte un changement progressif d’attitude

du patient. Depuis environ six mois, Monsieur B. s’isole,

reste mutique plusieurs heures, se met en retrait de la vie

familiale. Cette modification du comportement est d’abord

discr`

ete, Monsieur B. vit en famille dans une zone rurale, il

est mari´

eetp

`

ere de trois enfants. La notion de consangui-

nit´

e des parents de Monsieur B. est rapport´

ee. Il n’existe

pas d’ant´

ec´

edents psychiatriques personnels ni familiaux

connus. Monsieur B. poursuit son activit´

e professionnelle, il

est employ´

e dans une usine de mat´

eriaux plastiques depuis

une trentaine d’ann´

ees. Depuis trois semaines, les troubles

du comportement s’aggravent, Monsieur B. pr´

esente une

bizarrerie, des crises d’agitation inexpliqu´

ees, une inversion

du rythme nycth´

em´

eral, une inapp´

etence alimentaire. Ses

propos sont incompr´

ehensibles pour l’entourage. Monsieur

B. passe ses journ´

ees, en partie, prostr´

e`

a l’int´

erieur de son

domicile.

L’examen `

a l’admission retrouve une pr´

esentation fig´

ee,

un ´

etat de perplexit´

e anxieuse. `

A l’entretien le contact

est laborieux, les r´

eponses sont laconiques mais le patient

est vigilant, l’orientation dans l’espace est pr´

eserv´

ee mais

perturb´

ee dans le temps. Des troubles de la m´

emoire sont

not´

es `

a type d’amn´

esie lacunaire et r´

etrograde. L’humeur

est triste avec un ralentissement psychomoteur av´

er´

eet

des id´

ees suicidaires. Les propos spontan´

es sont incoh´

erents

(n´

eologismes) sans organisation d´

elirante v´

eritable. Mon-

sieur B. est admis dans un service de psychiatrie en urgence.

Le diagnostic de trouble psychotique probable est retenu.

L’examen somatique `

a l’admission note une h´

epatom´

egalie

et un syndrome ict´

erique discret. Un bilan organique com-

plet est prescrit, un traitement `

a base de psychotropes est

instaur´

e (antid´

epresseur : amitryptiline, 80 mg/jour et neu-

roleptique : halop´

eridol, 10 mg/jour).

L’´

evolution clinique r´

ev`

ele un tableau tr`

es fluctuant au

cours des premiers jours d’hospitalisation, non am´

elior´

e par

la chimioth´

erapie. Une semaine apr`

es l’admission, Monsieur

B. pr´

esente des h´

emorragies digestives hautes de moyenne

abondance `

a type d’h´

emat´

em`

ese imposant son transfert

en service de m´

edecine. L’examen clinique retrouve un

patient ict´

erique avec une h´

epatom´

egalie, des troubles neu-

rologiques `

a type de tremblements des extr´

emit´

es et un

syndrome c´

er´

ebelleux. L’exploration paraclinique met en

´

evidence une an´

emie h´

emolytique avec un test de Coombs

n´

egatif, des varices oesophagiennes et une gastropathie

hypertensive `

a la fibroscopie digestive haute. La ponc-

tion biopsie du foie et son analyse anatomopathologique

d´

ec`

ele une cirrhose h´

epatique install´

ee, avec un taux anor-

malement ´

elev´

e de cuivre au niveau des h´

epatocytes. La

Mode d’entr´

ee psychiatrique dans la maladie de Wilson 927

cupr´

emie et la cuprurie dos´

ees secondairement sont au-

dessus des valeurs physiologiques (cupr´

emie `

a75mol/l et

cuprurie `

a10mol/l). Le taux de c´

eruloplasmine est alors

de 13 mg/dl. L’examen ophtalmologique `

a la lampe `

a fente

r´

ev`

ele l’anneau de Kayser-Fleischer. Le diagnostic de mala-

die de Wilson est ´

etabli.

Un traitement curateur par d-p´

enicillamine est pro-

pos´

e, l’´

evolution `

a trois mois retrouve une r´

egression des

´

el´

ements neurologiques, en particulier des tremblements.

En revanche chez Monsieur B., les complications de la

cirrhose telles que l’ascite et les h´

emorragies digestives

perdurent. L’´

evolution psychiatrique `

a cours terme est

d´

efavorable avec peu d’am´

elioration clinique `

a trois mois :

le tableau est marqu´

e par des troubles du comportement

variables, des ´

el´

ements de la s´

erie psychotique peu modifi´

es

par un traitement psychotrope bien conduit, une confusion

mentale fluctuante. Le patient issu d’un milieu rural ´

eloign´

e

du centre hospitalier universitaire ne s’est pas pr´

esent´

e aux

consultations ult´

erieures malgr´

e les sollicitations par cour-

rier.

Discussion

Chez certains sujets, la maladie de Wilson peut ˆ

etre r´

ev´

el´

ee

par des troubles du comportement isol´

es, un syndrome

d´

ementiel, un syndrome schizophr´

enique ou un syndrome

maniacod´

epressif. Nous y reviendrons dans la description

des manifestations cliniques g´

en´

erales de la maladie de Wil-

son. Chez Monsieur B., les premi`

eres manifestations de la

maladie de Wilson sont psychiatriques, ce qui repr´

esente

selon la litt´

erature seulement 10 % des cas. L’atteinte du

syst`

eme nerveux central a ´

et´

e, semble-t-il, isol´

ee au d´

ebut,

ainsi le patient a ´

et´

e hospitalis´

e en psychiatrie car plusieurs

diagnostics diff´

erentiels se discutaient :

•un tableau de psychose d’apparition tardive devant l’ˆ

age

du sujet (53 ans), l’´

evolution insidieuse des troubles,

les bizarreries du comportement, l’agitation nocturne. Il

n’apparaissait pas cependant d’organisation d´

elirante ni

d’´

el´

ements dissociatifs ;

•un ´

etat d´

epressif, ´

evoqu´

e devant la pr´

esence d’une tris-

tesse, d’un retrait, d’un mutisme, de troubles du sommeil

et de l’app´

etit, et des vell´

eit´

es suicidaires (crit`

eres DSM

IV de d´

epression majeure) ;

•un tableau de confusion mentale, ´

evoqu´

e devant la

d´

esorientation temporospatiale, les troubles mn´

esiques.

Le tableau clinique est complexe, c’est en effet le

polymorphisme qui domine dans la description des manifes-

tations psychiatriques de la maladie. Cela peut conduire `

a

une errance diagnostique pr´

ejudiciable, d’autant plus qu’un

traitement s´

edatif important peut ˆ

etre n´

ecessaire pour

juguler les troubles du comportement. Wilson d´

ecrivait en

1912 une «grande variabilit´

e des alt´

erations mentales, `

ala

fois dans leur intensit´

e et leur forme »[24]. L’auteur pensait

que les symptˆ

omes psychiatriques «formaient une impor-

tante, quoique peut-ˆ

etre pas int´

egrante, partie du tableau

clinique »et il commentait d`

es lors que «les symptˆ

omes psy-

chotiques ne sont pas transitoires, alors que les d´

esordres

affectifs sont fr´

equents mais variables »[24]. Dans ce cas cli-

nique, le diagnostic est tardif, `

a l’occasion d’une h´

emorragie

digestive signant une maladie de Wilson `

a un stade avanc´

e

(cirrhose compliqu´

ee). Les donn´

ees de la litt´

erature rap-

portent actuellement un d´

elai moyen de deux ans entre

l’apparition des premiers symptˆ

omes et le diagnostic de

la maladie. Ainsi, Prashanth et al. [18], dans une ´

etude

r´

etrospective concernant 140 patients, rapportent l’analyse

d’un ´

echantillon de patients s´

ev`

erement atteints par la

maladie (11 filles, 18 garc¸ons). L’ˆ

age moyen d’apparition des

premiers symptˆ

omes est 11,5 ans (±6,4) et l’ˆ

age moyen dans

l’´

echantillon au moment du diagnostic est 13,3 ans (±7,0).

Par ailleurs, la maladie de Wilson se manifeste le plus

souvent entre 10 et 20 ans, rarement `

aunˆ

age aussi avanc´

e

que chez Monsieur B. La maladie est rare, voire exception-

nelle apr`

es 40 ans. Bellary et Vian Thiel [5] rapportent en

1993 deux cas cliniques `

ar

´

ev´

elation tardive, avec une mode

d’entr´

ee h´

epatique (chez une femme de 42 ans) ou neurolo-

gique (chez un patient de 56 ans). L’auteur souligne la raret´

e

des formes qui se r´

ev`

elent `

aunˆ

age aussi avanc´

e. L’histoire

clinique de Monsieur B. nous permet d’attirer l’attention

sur une maladie rare, qui peut se r´

ev´

eler tardivement, au-

del`

a de 50 ans, et dont le diagnostic est relativement facile.

Chez les patients qui pr´

esentent une maladie psychiatrique,

l’existence d’un d´

eficit en c´

eruloplasmine pose le diagnostic

de maladie de Wilson confirm´

e par la d´

etection de l’anneau

de Kayser-Fleischer `

a l’examen `

a la lampe `

a fente.

La maladie de Wilson, bien que rare, a toute son

importance en psychiatrie car sa psychopathologie et ses

manifestations psychiatriques peuvent pr´

ec´

eder les troubles

somatiques et orienter le diagnostic. Par ailleurs, ces mani-

festations peuvent r´

egresser apr`

es un traitement ch´

elateur

du cuivre ; mais plus le diagnostic est tardif, plus les chances

de r´

egression sont faibles [8]. En raison de sa raret´

e, le

diagnostic est rarement pos´

e. Nous proposons d`

es lors de

d´

etailler cette pathologie g´

en´

etique peu courante.

´

Epidemiologie et pathog´

enie

Maladie h´

er´

editaire du m´

etabolisme du cuivre, la maladie

de Wilson est transmise par un g`

ene autosomique r´

ecessif

localis´

e sur le bras long du chromosome 13. Elle touche

les sujets ayants deux all`

eles d’ad´

enosine triphosphatase

(ATP7B mut´

es) et se caract´

erise par l’accumulation de quan-

tit´

es excessives de cuivre dans le foie, le syst`

eme nerveux

central, les yeux et d’autres organes [19].

Ce g`

ene anormal semble pr´

esent dans tous les groupes

ethniques ; la pr´

evalence des porteurs h´

et´

erozygotes est

´

evalu´

ee `

a 1/90 et celle des porteurs homozygotes `

a

1/30 000. La consanguinit´

e, fr´

equente dans les populations

g´

eographiquement ou socialement isol´

ees, augmente la

pr´

evalence de la maladie. Les quantit´

es toxiques de cuivre,

qui s’accumulent dans le foie d`

es la petite enfance et peut-

ˆ

etre avant, restent concentr´

ees dans cet organe pendant

des ann´

ees [19]. Ainsi, les modifications cytologiques et his-

tologiques peuvent ˆ

etre d´

etect´

ees dans les pr´

el`

evements

biopsiques avant l’apparition de symptˆ

omes cliniques ou bio-

logiques d’atteinte h´

epatique.

L’accumulation du cuivre dans le foie est due `

aund

´

efaut

de l’excr´

etion biliaire du m´

etal et s’accompagne invariable-

ment d’un d´

eficit en c´

eruloplasmine ; prot´

eine synth´

etis´

ee

`

a partir d’un g`

ene ATP7B mut´

e, ce qui entraˆ

ıne la r´

etention

des ions cuivres dans le foie. Le d´

efaut d’excr´

etion biliaire

928 T. Benhamla et al.

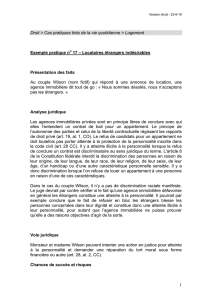

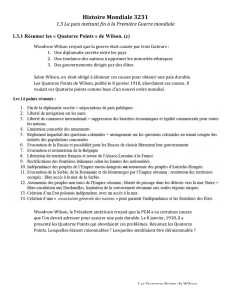

Tableau 1 R´

esum´

e des donn´

ees de patients atteints de maladie de Wilson, de porteurs h´

et´

erozygotes et de sujets normaux

[9].

Groupe C´

eruloplasmine s´

erique Concentration h´

epatique en cuivre

Nombre de

patients

Moyenne ±´

ecart-type

(mg/dl)

Nombre de

patients

Moyenne ±´

ecart-type

(g/g de poids sec)

Maladie de Wilson

Pr´

esymptomatique 31 3,6 ±5,3 36 983,5 ±368

Symptomatique 84 5,9 ±7,1 33 588,3 ±304

Porteurs h´

et´

erozygotes 95 28,4 ±8,5 14 117,0 ±51

Sujets normaux 180 30,7 ±3,5 16 31,5 ±6,8

du cuivre d´

etermine une accumulation de cuivre dans les

tissus, qui est `

a son tour responsable des manifestations

cliniques de la maladie de Wilson. La c´

eruloplasmine plas-

matique est normalement comprise entre 0,20 et 0,35 g/l.

Elle est inf´

erieure `

a 0,10 g/l chez 70 % des patients atteints

de la maladie de Wilson. Elle est comprise entre 0,10 et

0,20 g/l chez 25 % d’entre eux et normale dans 5 % des cas.

La cuprurie des vingt-quatre heures est comprise entre 3

et 5 mol/l/24 h (normalement inf´

erieure `

a2mol/l/24 h)

(Tableau 1).

Anatomopathologie

Les anomalies cellulaires d´

etectables sont de deux ordres

[4] : les l´

esions h´

epatiques et les l´

esions du syst`

eme nerveux

central.

Les l´

esions h´

epatiques

Les l´

esions histologiques du foie apparaissent pr´

ecocement,

d`

es l’enfance. Les premi`

eres anomalies visibles en micro-

scopie optique sont la pr´

esence de noyaux h´

epatocytaires

clairs, riches en glycog`

ene et une st´

eatose macrov´

esiculaire.

`

A un stade avanc´

e de la maladie, il apparaˆ

ıt une hyper-

plasie des cellules de Kupffer, des infiltrats inflammatoires

et une fibrose portale et p´

eriportale. Dans les formes

r´

ev´

el´

ees par une insuffisance h´

epatique aigu¨

e, on observe

une n´

ecrose des h´

epatocytes, des corps de Mallory et par-

fois une st´

eatose microv´

esiculaire. Dans la plupart des cas,

une cirrhose est d´

ej`

a constitu´

ee. Dans d’autres cas, la

fibrose ´

evolue vers une cirrhose micro ou macronodulaire

sans que les infiltrats inflammatoires et la n´

ecrose soient

tr`

es marqu´

es.

Les l´

esions du syst`

eme nerveux central

Lorsque les manifestations neurologiques existent, l’aspect

ext´

erieur du cerveau est le plus souvent normal. `

Ala

coupe, le putamen est constamment atteint. Il peut ˆ

etre

le si`

ege d’une cavitation. L’atrophie du pallidum, du noyau

caud´

e, de la substance blanche et du cortex est plus

inconstante. L’examen microscopique met en ´

evidence une

prolif´

eration diffuse d’astrocytes anormaux constituant la

glie d’Alzheimer de Type II, plus marqu´

ee au niveau du

putamen, du pallidum et du noyau caud´

e. `

A un stade tar-

dif, on peut observer une prolif´

eration gliale, une atrophie

diffuse, un ´

epaississement de l’endoth´

elium des capillaires,

une d´

eg´

en´

erescence spongieuse et une cavitation.

Manifestations cliniques

Cliniquement, la maladie de Wilson peut apparaˆ

ıtre d`

es

l’ˆ

age de trois ans [1] et se manifeste le plus souvent entre 10

et 20 ans. Rarement, elle reste masqu´

ee jusqu’apr`

es 40 ans.

Les premi`

eres manifestations sont h´

epatiques (40 % des cas),

neurologiques (35 %) ou psychiatriques (10 %). Le tableau

inaugural peut enfin prendre une forme h´

ematologique,

r´

enale ou mixte dans environ 15 % des cas [9]. Nous d´

etaillons

les ´

el´

ements cliniques principaux.

Les manifestations h´

epatiques

Elles peuvent se traduire par une insuffisance h´

epatique

aigu¨

e, une h´

epatite aigu¨

e et une cirrhose compliqu´

ee.

Insuffisance h´

epatique aigu¨

e

L’insuffisance h´

epatique aigu¨

e est un mode de r´

ev´

elation

rare et grave de la maladie de Wilson. Elle s’observe

essentiellement chez les enfants, les adolescents ou les

adultes jeunes. Elle se caract´

erise par l’installation brutale

d’un ict`

ere intense, d’une ascite, d’une fi`

evre et parfois

d’une enc´

ephalopathie. Des signes de maladie chronique

du foie sont associ´

es : consistance dure du foie, angiomes

stellaires, circulation veineuse collat´

erale. L’anneau de

Kayser-Fleischer peut ˆ

etre absent `

a ce stade de la mala-

die. Les aminotransf´

erases sont mod´

er´

ement ´

elev´

ees. Une

an´

emie h´

emolytique `

a test de Coombs n´

egatif est constante.

En absence de traitement, l’´

evolution se fait habituelle-

ment vers la mort en quelques jours ou semaines. Un tableau

similaire peut ˆ

etre observ´

e chez les patients stoppant bru-

talement leur traitement au long cours par les ch´

elateurs du

cuivre.

H´

epatite aigu¨

e

Il s’agit alors d’une asth´

enie et d’un ict`

ere progressive-

ment croissant, auxquels peuvent s’associer fi`

evre, douleurs

abdominales, arthralgies, voire am´

enorrh´

ee.

Cirrhose compliqu´

ee

Bien que la cirrhose se constitue `

a un stade tr`

es pr´

ecoce de

la maladie, elle ne devient cliniquement patente qu’`

aun

stade plus tardif (entre 20 et 40 ans). Les signes d’atteinte

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%