Module 2 - EU-RL GMFF

WORLD HEALTH ORGANIZATION

REGIONAL OFFICE FOR EUROPE

WELTGESUNDHEITSORGANISATION

REGIONALBÜRO FÜR EUROPA

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

BUREAU REGIONAL DE L’EUROPE

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО

Analyse d’échantillons alimentaires pour la

présence d’organismes génétiquement modifiés

Module 2

Présentation du manuel, méthodes de travail et

introduction au cours

M. Querci

Présentation du manuel, méthodes de travail et introduction au cours 2

Analyse d’échantillons alimentaires pour la présence d’organismes génétiquement modifiés Module 2

Table des matières

Module 2

Présentation du manuel, méthodes de travail et

introduction au cours

COMMENT DETECTER LES OGM 3

AVANTAGES INHERENTS ET LIMITATIONS DES APPROCHES BASEES SUR L’ADN ET SUR LES

PROTEINES 4

REMARQUES GENERALES ET PRESENTATION DU MANUEL 7

REFERENCES 11

Présentation du manuel, méthodes de travail et introduction au cours 3

Analyse d’échantillons alimentaires pour la présence d’organismes génétiquement modifiés Module 2

Comment détecter les OGM

Comme indiqué précédemment, les végétaux transgéniques se caractérisent par

l’insertion d’un nouveau gène (ou d’un nouvel groupe de gènes) dans leur génome.

Les nouveaux gènes sont ensuite transcrits et la nouvelle protéine est exprimée.

Ceci donne au végétal une nouvelle caractéristique telle que la résistance à certains

insectes ou la tolérance aux herbicides. La base de tout type de technologie de

détection d’OGM consiste à exploiter la différence entre la variété non modifiée et la

plante transgénique. Ceci peut se faire en détectant le nouvel ADN transgénique qui

a été introduit ou la nouvelle protéine exprimée ou, si la protéine joue le rôle

d’enzyme, en procédant à une analyse chimique pour détecter le produit de la

réaction enzymatique.

Deux approches scientifiques sont généralement utilisées aujourd’hui pour détecter

la modification génétique dans des cultures telles que le soja, le blé, le coton et

d’autres. L’une d’elles, ELISA (essai d’immunoabsorption enzymatique), implique la

recherche de la présence de protéines spécifiques en exploitant la spécificité de

liaison entre l’antigène exprimé et l’anticorps cible ; l’autre, la PCR (réaction de

polymérisation en chaîne), repose sur la détection de nouvelles séquences d’ADN

insérées dans le génome de plantes cultivées. Ces méthodes révèlent l’absence ou

la présence d’OGM dans l’échantillon, mais peuvent aussi fournir une indication sur

la quantité (pourcentage) présente dans un échantillon testé.

La première méthode validée au niveau de l’UE était une technique de contrôle

basée sur la PCR qui permettait de détecter la plupart des OGM actuellement

approuvés pour la commercialisation (Lipp et al., 1999). Mise au point par Pietsch et

al. (1997), cette méthode repose sur la détection des séquences de contrôle qui

accompagnent le gène nouvellement introduit, en l’occurrence le promoteur 35S et le

terminateur nos. La validation a été coordonnée par l’Unité Produits Alimentaires et

Biens de Consommation de l’IPSC du Centre Commun de Recherche, et exécutée

en collaboration avec l’Institut des Matériaux et des Mesures de Référence (IRMM)

du CCR, qui était responsable de la production de matériaux de référence certifiés.

Comme indiqué ci-dessus, des efforts de recherche ont été également dirigés vers le

développement de méthodes reposant sur les protéines. Une méthode très

spécifique à l’examen du soja Roundup Ready® basée sur le test ELISA a été

validée (Lipp et al., 2000), tandis que d’autres ont été mises au point

(http://mbg.jrc.ec.europa.eu/home/ict/methodsdatabase.htm).

Présentation du manuel, méthodes de travail et introduction au cours 4

Analyse d’échantillons alimentaires pour la présence d’organismes génétiquement modifiés Module 2

Avantages inhérents et limitations des approches basées sur l’ADN

et sur les protéines

L’approche basée sur l’ADN

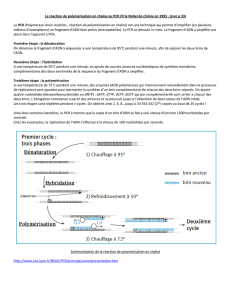

L’utilisation des méthodes analytiques basées sur la technologie PCR pour détecter

des séquences d’ADN associées aux OGM est de plus en plus courante.

La PCR permet d’amplifier sélectivement des fragments spécifiques d’ADN qui se

trouve en faible quantité dans un mélange complexe d’autres séquences d’ADN.

Dans la PCR, les petits éléments d’ADN complémentaires sont appelés des amorces

et s’utilisent en paires. Ces amorces sont conçues pour s’hybrider sur des sites de

reconnaissance de séquence complémentaires situés sur le brin opposé du gène

d’intérêt. Par le biais d’une série de cycles thermiques différentiels répétitifs, un

enzyme de polymérase d’ADN aide à répliquer et à amplifier la séquence de manière

exponentielle entre la paire d’amorces. Ces gènes amplifiés sont enfin soumis à une

électrophorèse sur gel standard de manière à pouvoir en détecter la présence en se

basant sur la détermination de leur taille.

Diverses méthodes basées sur la PCR ont été élaborées dans le but de détecter et

de quantifier les OGM dans des espèces cultivées pour l’alimentation humaine et

animale. La détermination de l’identité génétique permet, en outre, la ségrégation et

la traçabilité (préservation de l’identité) sur toute la chaîne d’approvisionnement des

cultures GM.

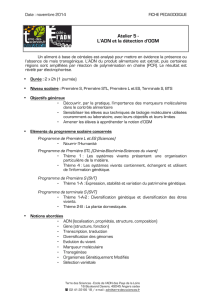

Afin de pouvoir détecter les OGM, il est essentiel de connaître le type de modification

génétique, notamment la constitution moléculaire du gène introduit et les éléments

régulateurs connexes (promoteurs et terminateurs). Une quantité minimale du

matériau d’échantillon contenant un ADN intact comportant le gène cible s’impose

pour pouvoir procéder à l’analyse.

La PCR est une technique de laboratoire qui nécessite un personnel formé et un

équipement spécialisé.

Les caractéristiques principales du diagnostic PCR sont, entre autres, les suivantes :

- Il peut être extrêmement sensible, capable de détecter une ou plusieurs répliques

d’un gène ou d’une séquence cible d’intérêt dans le matériel génétique complet d’un

organisme (ou génome). Cette sensibilité élevée a pour résultat que des taux de

contamination accidentelle très faibles peuvent produire de faux positifs. En

conséquence, il est très important de veiller à prévenir toute contamination croisée.

Présentation du manuel, méthodes de travail et introduction au cours 5

Analyse d’échantillons alimentaires pour la présence d’organismes génétiquement modifiés Module 2

- Par rapport aux essais immunologiques (synthèse de l’amorce par rapport à la

production d’anticorps), il requiert un temps de développement par réactif

relativement limité.

- La plupart des réactifs nécessaires sont disponibles dans le commerce et peuvent

être aisément obtenus auprès d’un grand nombre de fournisseurs. Une licence est

toutefois parfois réclamée afin de pouvoir utiliser certains de ces réactifs dans des

applications diagnostiques commerciales.

- L’analyse de l’échantillon prend environ un jour.

- La PCR peut établir une distinction entre divers types de modification génétique

(également appelés « événements de transformation ») si elle est correctement

développée. Les méthodes diagnostiques permettant d’identifier des événements de

transformation spécifiques requièrent un temps de développement et des efforts de

validation supplémentaires.

L’approche basée sur les protéines

La méthode de test basée sur les protéines utilise des anticorps spécifiques à la

protéine d’intérêt. Le test ELISA détecte ou mesure la quantité de protéine d’intérêt

présente dans un échantillon, lequel peut en contenir diverses autres. Le test ELISA

utilise un anticorps unique pour établir la liaison avec la protéine spécifique, un

second anticorps pour amplifier la détection (facultatif) et un anticorps conjugué à un

enzyme dont le produit génère une réaction colorée facile à visualiser et à quantifier

en la comparant à une courbe standard de la protéine d’intérêt.

Pour être correct, l’essai doit être exécuté par un personnel dûment formé sur un

équipement spécialisé.

Les caractéristiques principales du test ELISA sont les suivantes :

- Une moins grande sensibilité que la PCR et donc un moins grand risque de « faux

positifs » induits par de faibles niveaux de contamination.

- Des coûts en amont élevés pour le développement des essais et la génération des

anticorps et des protéines de référence.

- Un coût peu élevé par échantillon à partir du moment où les réactifs sont

développés.

- Il ne peut établir de différence entre des modèles et des modes d’expression

différents entre divers événements transgéniques exprimant des caractéristiques

protéiniques similaires.

- Les méthodes basées sur les protéines ont un temps de production important pour

le développement des réactifs et la mise au point de la méthode.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%