Guide Pédagogique Taoki et compagnie CP - Méthode de Lecture Syllabique

Telechargé par

manon.tournaillon

Méthode de lecture syllabique

CP

Isabelle CARLIER

Professeur des écoles

Angélique LE VAN GONG

Professeur des écoles

Guide

pédagogique

Responsable de projet : Delphine DEVEAUX

Création de la maquette de couverture : Estelle CHANDELIER

Illustration de la couverture : Patrick CHENOT

Création de la maquette intérieure : Estelle CHANDELIER

Mise en pages : TYPO-VIRGULE

Fabrication : Nicolas SCHOTT

ISBN : 978-2-01-116555-8

© Hachette Livre 2010, 43 quai de Grenelle, 75905 Paris Cedex 15.

Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation réservés pour tous pays.

Le Code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes des articles L. 122-4 et L. 122-5, d’une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées

à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et, d’autre part, que « les analyses et les courtes citations » dans un but d’exemple ou

d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ».

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation de l’éditeur ou du Centre français de l’exploitation du droit de copie

(20, rue des Grands-Augustins – 75006 Paris), constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

3

Avant-propos

Avant-propos

Ce guide pédagogique apporte les compléments péda-

gogiques nécessaires à la mise en œuvre des activités

du manuel et des cahiers d’exercices de la méthode de

lecture Taoki et compagnie.

L’ORGANISATION

DU GUIDE PÉDAGOGIQUE

Le guide pédagogique est divisé en deux parties, comme

le manuel : une partie « Apprentissage du code » et une

partie « Lecture ».

Chaque leçon d’apprentissage du code est proposée sur

deux jours, au cours desquels le son, son graphème,

le déchiffrage et les lectures de mots, de phrases et de

texte sont progressivement abordés.

Parmi les neuf extraits de textes de littérature jeunesse

de la partie « Lecture » du manuel sept sont étudiés sur

deux jours. Une seule journée est consacrée à la bande

dessinée dont le texte est plus court. Le dernier texte,

œuvre complète, est proposé sur quatre jours étant don-

né sa longueur et sa richesse lexicale. Nous avons choisi

de ne pas imposer de moment précis pour l’exploitation

de ces textes. Nous avons seulement indiqué la période

de l’année à partir de laquelle ceux-ci sont lisibles par

les élèves. L’enseignant a ainsi toute liberté de choisir le

moment favorable pour les étudier en classe.

Le déroulement de l’exploitation du manuel a été conçu

dans le souci d’alterner les formes et les modalités de

travail. En effet, une progression cohérente a été mise

en place dans nos séances en suivant une construction

identique :

– découverte et observation ;

–

étude du code (discrimination auditive, puis visuelle) ;

– observation et étude de la langue ;

– entraînement ;

– réinvestissement et formalisation.

Dans chaque ensemble d’activités, nous alternons les

formes de travail : collectif, individuel, à l’écrit, à l’oral.

Pour faire le lien avec la découverte du monde, des prolon-

gements sont proposés en fi n de leçon ainsi qu’une biblio-

graphie permettant à l’enseignant d’enrichir le thème.

L’APPRENTISSAGE DU CODE

L’apprentissage du code se fait par l’étude de 54 sons.

Chaque leçon du manuel est construite autour d’un son :

de sa discrimination auditive à la découverte du gra-

phème, de la formation de syllabes au déchiffrage de

mots, de phrases et enfi n à la lecture de textes.

◆ L’exploitation de la scène

La scène illustrée représente l’histoire des personnages

qui accompagneront les élèves tout au long de l’année.

Hugo et Lili, deux enfants de 6 ou 7 ans et leur ami

Taoki, le dragon venu d’un monde imaginaire, vont vivre

et partager avec les élèves des aventures très variées,

tout au long de l’année. La scène (et son poster) sera

l’occasion de suivre ces épisodes et de débattre collecti-

vement de ce qui leur arrive.

Les thèmes abordés sont très divers : dans les premiers

mois, ils sont volontairement proches des enfants et de

leur quotidien (la maison, l’école, le sport…) et devien-

nent plus éloignés au fi l du temps (les voyages, les châ-

teaux forts…). L’objectif est d’impliquer les élèves et de

susciter leur intérêt tout en développant leur curiosité

et en élargissant leur culture.

C’est à partir de la scène, clé de voûte de l’apprentis-

sage du code, que les élèves seront amenés à observer,

à s’exprimer, à construire et anticiper tout en dévelop-

pant leur langage oral. Ce travail collectif permettra de

créer du sens en élaborant des hypothèses sur l’histoire,

hypothèses qui seront ou non confortées lors de l’étude

du texte. L’observation de la scène permettra également

de travailler un vocabulaire thématique qui pourra être

étayé dans les leçons suivantes sur le même thème ou

dans les prolongements proposés en fi n de leçon.

C’est aussi dans la scène illustrée que les élèves pour-

ront rechercher les dessins des mots comportant le son

étudié.

Les 30 premières scènes sont proposées en format pos-

ter : elles correspondent aux sons simples des deux pre-

mières périodes de l’année. L’affi chage du poster peut

faciliter le travail oral de tout le groupe classe.

◆ L’étude du code

Étape importante, la phonologie permet à l’élève de

développer et de travailler son écoute. C’est pourquoi

nous avons choisi de commencer systématiquement

les leçons par un travail spécifi que de phonologie qui

a pour fonction d’entraîner les élèves à écouter le son

afi n de se l’approprier et de pouvoir le réinvestir lors

de la séance.

• La discrimination auditive

Chaque séance commence par un travail de discrimi-

nation auditive du son étudié. Tout au long de l’année,

le nouveau son est introduit par des moyens différents :

des comptines, des devinettes, des phrases. L’objectif

est d’habituer les élèves à écouter et à repérer le son ré-

pété. Une fois le son repéré suivent des exercices oraux

de discrimination (jeu du pigeon vole, du Maharadjah,

du marché de Rodomodo, du magasin de Mariette…).

Les élèves découpent les mots en syllabes pour discri-

miner le son à l’intérieur des mots.

C’est dans le cahier d’exercices (1 ou 2) que les élèves

complètent cette discrimination auditive par d’autres

activités : la recherche de mots contenant le son, le clas-

sement « je vois / j’entends », la recherche de mots in-

trus…

• La discrimination visuelle

Une fois l’écoute et le repérage du son à l’oral établis, la

graphie est introduite. Les élèves vont pouvoir associer

un phonème à un graphème. Un mot repère est alors

proposé, c’est le mot étiquette qui servira de référence

aux élèves.

Le travail sur l’écriture et le sens d’écriture de la lettre

étudiée est alors mené, avec la possibilité d’utiliser le

cahier d’écriture de la méthode. Il est indispensable de

faire effectuer les gestes aux élèves dans l’espace pour

qu’ils perçoivent avec leur corps le sens de la graphie

avant de passer aux contraintes du cahier. Cette recon-

4

naissance de la graphie est ensuite travaillée et exploi-

tée dans le cahier d’exercices (1 ou 2) avec des travaux

de reconnaissance de lettres et des classements.

• La lecture de syllabes, de mots et de phrases

Passer du son à la graphie est l’étape importante de l’ap-

prentissage de la lecture qui va permettre aux élèves

de comprendre et d’accéder au déchiffrage. Au fur et

à mesure de l’étude des sons, ils vont pouvoir associer

des lettres pour former des syllabes, puis des mots,

jusqu’aux phrases et aux textes.

Le travail d’association commence dès l’étude du pre-

mier son consonne. Le choix de la progression des sons

s’est porté en premier sur les consonnes longues, plus

faciles à tenir par les élèves pour comprendre le méca-

nisme d’association d’une consonne avec une voyelle.

Dès que l’élève est capable de lire des syllabes, il pour-

ra lire des mots, puis des phrases, en fonction des sons

étudiés.

Tous les mots proposés à la lecture dans le manuel et les

cahiers d’exercices sont lisibles par les élèves en fonc-

tion de la progression de l’étude des sons.

Le travail de déchiffrage et de lecture en collectif au

tableau permet de canaliser les attentions et une réelle

recherche de groupe. La relecture dans le manuel est

un moment de réinvestissement individuel. Même s’il

s’agit des mêmes mots, les élèves sont alors confrontés

à leurs acquis et à leurs lacunes. Cette relecture indi-

viduelle permet aussi à l’enseignant de circuler et de

constater les diffi cultés de certains.

• Les mots outils

Les mots outils apparaissent dès les premières leçons.

Même s’ils ne sont pas déchiffrables directement, ils

sont nécessaires pour enrichir les constructions des

phrases et la structuration des histoires de Taoki. Il est

indispensable que les élèves les lisent sans hésitation

et apprennent leur orthographe, soit à la fi n de chaque

étude de son, soit lors des révisions.

• Le passage à l’écrit

On ne peut dissocier le décodage de l’encodage. Pour ce

faire, il est indispensable que l’écriture soit travaillée

dans le même temps que l’acquisition des sons et le dé-

chiffrage de syllabes. Dans un premier temps, ces acti-

vités d’écriture se présenteront sous la forme de dictées

de syllabes, puis de dictées de mots et de phrases.

Si ce travail est encore simple en début d’année, il

prend ensuite une importance croissante pour habituer

les élèves au passage à l’écrit. Des exercices de formes

variées dans les cahiers d’exercices de la méthode com-

plètent les propositions faites au cours des séances du

guide.

◆ L’histoire de Taoki

Le texte de « l’histoire de Taoki » vient clore chaque

séance d’apprentissage du code. Il met en scène les per-

sonnages et raconte ce qu’il se passe dans l’histoire et

ce qui est représenté sur la scène illustrée. Il permet

de faire du sens, de conforter ou non les hypothèses

émises par les élèves lors de l’observation de la scène,

de faire des liens entre le texte et l’illustration et de

faire comprendre aux élèves que l’écrit peut compléter

une image.

Le texte de l’histoire permet un réinvestissement des

sons déjà étudiés. Chaque mot est lisible. Des mots ou-

tils sont parfois introduits pour enrichir les phrases. Le

texte ne cesse de s’allonger tout au long de l’année, au

fur et à mesure de l’avancement dans la progression de

l’étude des sons et de l’évolution des capacités de lec-

ture et de compréhension des élèves.

Un travail spécifi que est proposé dans les cahiers

d’exercices 1 et 2 sur le texte de « l’histoire de Taoki ».

Les activités sont variées, mais toutes concernent la

compréhension de l’histoire : des vrai / faux, des textes

à corriger, des phrases à compléter, à relier, à barrer,

à numéroter, des questions sur le texte… Ce type de

travail permet à l’enseignant de vérifi er la bonne com-

préhension qu’ont les élèves de l’histoire.

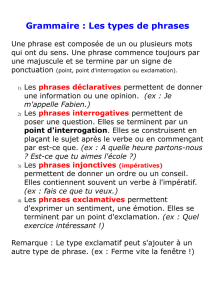

◆ L’observation de la langue

Comme indiqué dans les Programmes 2008, les élèves

doivent avoir observé et repéré un certain nombre de

constructions grammaticales à l’issue du CP, notam-

ment :

– la phrase et la ponctuation ;

– les classes de mots : le nom, l’article, le verbe et une

première approche du pronom en tant que substitut du

sujet ;

– le genre et le nombre des noms ;

– le passé, le présent, le futur.

Nous avons choisi de travailler ces quelques points

de grammaire au travers des leçons du manuel, sans y

consacrer une rubrique spécifi que mais en les instillant

dans les phrases proposées. Par contre, dans les Cahiers

d’exercices 1 et 2, les points de grammaire sont traités

spécifi quement dans la rubrique « J’observe la langue »

et font l’objet d’exercices particuliers et d’un travail

oral et écrit en classe.

Les phases d’étude de la langue restent du domaine de

l’imprégnation. Il est nécessaire de répéter le plus sou-

vent possible lors des lectures des « histoires de Taoki »

le questionnements sur la phrase (majuscule en tête et

point fi nal), le genre et le nombre des mots, le verbe et

les marques du pluriel afi n de sensibiliser les élèves à

ces points de grammaire qui seront développés en tant

que tels en CE1.

◆ Les prolongements

Pour aider l’enseignant à créer des liens avec la décou-

verte du monde et les autres domaines des Programmes

comme l’Instruction civique et morale ou les Arts vi-

suels, une rubrique « Pour aller plus loin » est propo-

sée à la fi n de chaque leçon. Elle répertorie quelques

activités possibles pour enrichir le thème abordé. Une

bibliographie complète ce dispositif, en proposant des

documentaires à mettre à la disposition des élèves ou

des albums pour développer le plaisir de lire.

◆ La différenciation

Chaque fois que cela nous a paru utile, des proposi-

tions d’activités de différenciation et de remédiation

complètent les séances : pour remédier aux diffi cultés

des élèves moins à l’aise, mais aussi pour permettre aux

élèves plus à l’aise de continuer à progresser dans leur

apprentissage.

5

LA PRODUCTION D’ÉCRITS

L’apprentissage de la lecture et celui de l’expression

écrite sont complémentaires et indissociables, l’un et

l’autre s’enrichissant mutuellement. Écrire un mot re-

quiert la même analyse et la même synthèse que le dé-

chiffrage. C’est pourquoi la progressivité des cahiers

d’exercices 1 et 2 amène les élèves à écrire, notamment

au travers des projets d’écriture associés à « l’histoire

de Taoki ».

Il est également proposé dans les cahiers d’exercices 1

et 2 des projets d’écriture plus conséquents. Par le

biais du questionnement, elles ont pour fonction de

dégager les caractéristiques d’un type d’écrit différent :

sa fi nalité, sa mise en page, sa structure, son vocabu-

laire. Cette étude permet de dégager la « silhouette »

du texte, qui sert ensuite de base à la production d’écrit.

Les élèves vont ainsi pouvoir se l’approprier. Par le

cheminement proposé et par les propositions orales

recueillies par l’enseignant, les élèves sont guidés

dans l’écriture de leur projet. La qualité de la pré-

sentation doit être l’objet d’une attention constante.

Les productions réalisées pourront par la suite faire

l’objet d’une lecture ou d’une présentation à d’autres

classes ou aux parents sous forme d’affi che, par

exemple.

LES TEXTES DE LECTURE

La seconde partie du manuel propose des extraits de

littérature de jeunesse, ainsi que des documentaires.

Ces textes, gradués dans la diffi culté de lecture, peu-

vent être lus en fonction de la progression des sons, le

premier étant lisible à partir de la période 3. Ils permet-

tent d’aborder un genre littéraire, d’ouvrir les horizons

de lecture des élèves pour ne pas lire uniquement les

« histoires de Taoki » et de leur donner le goût de la

lecture.

Sur les neuf textes proposés, cinq sont issus de la liste

du ministère de l’Éducation nationale pour le cycle 2,

dont l’un est présenté dans son intégralité. Nous avons

choisi de varier les types d’écrit : documentaires, al-

bums, récits, théâtre…

Chaque séance d’exploitation propose d’alterner l’ob-

servation du texte et de ses illustrations, le déchiffrage

et la compréhension. Les élèves vont ainsi pouvoir réin-

vestir ce qu’ils ont appris dans l’étude du code.

Des photofi ches sont proposées en fi n de guide pour

compléter cette étude de textes.

Nous avons eu à cœur de rendre la lecture accessible à

tous pour qu’elle devienne un plaisir.

Les auteurs

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

147

147

148

148

149

149

150

150

151

151

152

152

153

153

154

154

155

155

156

156

157

157

158

158

159

159

160

160

161

161

162

162

163

163

164

164

165

165

166

166

167

167

168

168

169

169

170

170

171

171

172

172

173

173

174

174

175

175

176

176

177

177

178

178

179

179

180

180

181

181

182

182

183

183

184

184

185

185

186

186

187

187

188

188

189

189

190

190

191

191

192

192

193

193

194

194

195

195

196

196

197

197

198

198

199

199

200

200

201

201

202

202

203

203

204

204

205

205

206

206

207

207

208

208

209

209

210

210

211

211

212

212

213

213

214

214

215

215

216

216

217

217

218

218

219

219

220

220

221

221

222

222

223

223

224

224

225

225

226

226

227

227

228

228

229

229

230

230

231

231

232

232

233

233

234

234

235

235

236

236

237

237

238

238

239

239

240

240

241

241

242

242

243

243

244

244

245

245

246

246

247

247

248

248

249

249

250

250

251

251

252

252

253

253

254

254

255

255

256

256

257

257

258

258

259

259

260

260

261

261

262

262

263

263

264

264

265

265

266

266

267

267

268

268

269

269

270

270

271

271

272

272

273

273

274

274

275

275

276

276

277

277

278

278

279

279

280

280

281

281

282

282

283

283

284

284

285

285

286

286

287

287

288

288

1

/

288

100%

![révisions [k] [s] [z] – Exercices CM1](http://s1.studylibfr.com/store/data/007647580_1-d0ac28f4c67655ab45f51e9cf8de5896-300x300.png)