1

La TVA remboursable, aussi appelée crédit de TVA, désigne la portion de la taxe sur la

valeur ajoutée (TVA) que l’entreprise a payée sur ses achats (biens ou services) et qu’elle

peut récupérer si cette TVA est supérieure à celle collectée sur ses ventes.

📘 Principe général de fonctionnement

Une entreprise collecte la TVA sur ses ventes (TVA collectée).

Elle paie de la TVA sur ses achats ou ses dépenses (TVA déductible).

Si la TVA déductible est plus élevée que la TVA collectée, l’entreprise est en crédit de

TVA.

Dans ce cas, elle peut demander le remboursement de la différence ou la reporter sur la

période suivante.

� Exemples concrets

1. Entreprise exportatrice

o Elle vend des biens à l’étranger : ses ventes sont exonérées de TVA.

o Mais elle paie de la TVA sur les achats (matières premières, services).

o Elle peut demander le remboursement de cette TVA, puisqu'elle n’a pas pu la compenser

par des ventes taxées.

2. Investissements importants

o Une start-up achète du matériel coûteux (ordinateurs, machines).

o Elle n’a pas encore généré de ventes.

o Elle est donc en crédit de TVA et peut en demander le remboursement pour améliorer sa

trésorerie.

3. Entreprises dans le bâtiment

o Un artisan achète des matériaux avec TVA.

o S’il fait peu de ventes ce mois-là, il peut aussi se retrouver en crédit de TVA.

📍 Bon à savoir Le remboursement se fait auprès de l'administration fiscale, via une

demande spécifique. Les règles peuvent varier selon les pays, notamment en Afrique

francophone.

La dette fiscale, c’est l’ensemble des impôts et taxes qu’une personne (physique ou morale)

doit à l’administration fiscale et qu’elle n’a pas encore réglés. Cela peut concerner des

retards de paiement, des redressements fiscaux, ou des montants dus à la suite d’un contrôle.

Quelques exemples de dette fiscale

1. Retard de paiement d'impôt

o Une entreprise doit payer la TVA le 15 du mois.

o Elle ne paie que le 25 : les montants dus + pénalités constituent une dette fiscale.

2. Non-paiement de l’impôt sur le revenu

o Un commerçant déclare ses revenus mais ne paie pas l’impôt correspondant.

o L’impôt devient une dette fiscale jusqu'à régularisation.

3. Redressement fiscal

o L’administration fait un contrôle et constate un manque à gagner.

o Elle réclame des arriérés d’impôts → cette somme devient une dette fiscale.

4. Amendes et majorations

o En cas de déclaration incomplète ou fausse, des pénalités sont ajoutées.

o Ces pénalités s’ajoutent à la dette fiscale.

2

💬 À noter : En cas de dette fiscale, l’administration peut mettre en œuvre des mesures de

recouvrement : saisies, mises en demeure, voire poursuites judiciaires. Certaines juridictions

permettent aussi d’étaler la dette ou de négocier un plan de règlement.

La guerre commerciale, c’est un bras de fer économique entre pays qui utilisent des droits

de douane, des quotas ou des restrictions pour protéger leurs industries nationales ou

exercer une pression politique. Elle peut bouleverser les équilibres mondiaux, ralentir la

croissance, et créer des tensions diplomatiques.

🔥 Conséquences sur l’économie mondiale

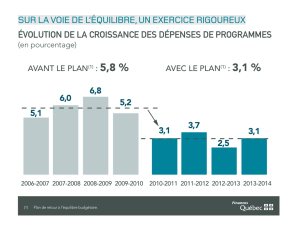

Ralentissement de la croissance : Les échanges internationaux diminuent, ce qui freine la

production et l’investissement. La Banque mondiale estime que les tensions commerciales

ont réduit la croissance des pays émergents de 0,5 à 0,8 point en 2019.

Inflation : Les droits de douane augmentent les prix des produits importés, ce qui pèse sur

le pouvoir d’achat des consommateurs.

Perturbation des chaînes d’approvisionnement : Les entreprises doivent revoir leurs

fournisseurs, entraînant des retards et des surcoûts.

Instabilité financière : Les marchés réagissent aux annonces de sanctions ou de

représailles, créant de la volatilité.

🇪🇺 Impact sur l’économie européenne

Exportations pénalisées : L’accord du 27 juillet 2025 entre Trump et l’UE impose un tarif

moyen de 15 % sur 70 % des biens européens exportés vers les États-Unis, notamment dans

l’automobile, les semi-conducteurs et les produits pharmaceutiques.

Pression sur les PME : Les petites entreprises exportatrices ont du mal à absorber les

surcoûts, perdant des parts de marché.

Inflation importée : Les hausses de prix touchent aussi les consommateurs européens,

notamment dans les secteurs du luxe et de la santé.

Reconfiguration industrielle : Certaines entreprises européennes relocalisent leur

production aux États-Unis pour éviter les droits de douane.

� Exemples récents (2025)

Trump relance la guerre commerciale : Nouveaux droits de douane de 25 à 50 % sur les

importations du Mexique, du Canada, de la Chine et de l’UE.

Réactions en chaîne : Le Canada impose 25 % de taxes sur des produits américains comme

la bière et les appareils électroménagers. La Chine envisage une plainte à l’OMC.

Effets sur les marchés : Wall Street chute, Amazon perd de la valeur, et les annonces de

licenciements augmentent aux États-Unis.

Industries touchées en France : Les vins, spiritueux et produits pharmaceutiques sont

particulièrement vulnérables aux surtaxes américaines.

📌 Conclusion La guerre commerciale est un jeu à somme négative : tout le monde y perd

en compétitivité, en stabilité et en croissance. Elle pousse les pays à revoir leurs alliances,

leurs chaînes de production et leurs stratégies économiques.

3

La diminution des échanges internationaux freine la croissance économique en limitant

les débouchés, les investissements, l’innovation et la productivité. Voici comment cela se

manifeste, avec des exemples récents :

🔄 Moins d’exportations = moins de revenus

Exemple : Allemagne (2023–2024) En raison des tensions commerciales et de la baisse de

la demande chinoise, les exportations allemandes ont chuté de 6 %. Résultat : ralentissement

du PIB, baisse de l’activité industrielle et montée du chômage dans les secteurs exportateurs.

🏭 Perturbation des chaînes de valeur mondiales

Exemple : Guerre en Ukraine La guerre a désorganisé les chaînes d’approvisionnement

en énergie et en céréales. Les pays dépendants des importations russes ou ukrainiennes ont

vu leurs coûts de production grimper, ce qui a freiné leur croissance.

Exemple : COVID-19 Les confinements mondiaux ont réduit les flux de marchandises. Les

entreprises ont dû ralentir leur production faute de composants, comme dans l’automobile

ou l’électronique.

💸 Moins d’investissements étrangers

Les échanges favorisent la confiance et la stabilité. Quand ils diminuent, les investisseurs

deviennent frileux.

Exemple : Afrique subsaharienne (2022) La baisse des échanges mondiaux a entraîné une

chute des investissements directs étrangers, réduisant les projets d’infrastructure et

d’industrialisation.

� Moins d’innovation et de transfert technologique

Le commerce international permet aux pays d’accéder à des technologies avancées.

Exemple : Restrictions sur les semi-conducteurs (2024) Les limitations imposées par les

États-Unis à l’exportation de puces vers la Chine ont ralenti le développement de certaines

industries chinoises, affectant leur compétitivité mondiale.

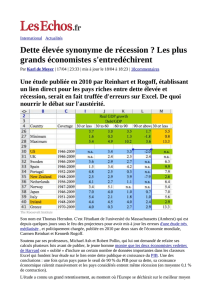

📊 Effets globaux sur la croissance

Selon Les Échos, la croissance du commerce international devrait rester plus lente que celle

du PIB mondial pendant la décennie à venir, en raison de la régionalisation des échanges et

des tensions géopolitiques.

Cela signifie que les pays devront miser davantage sur leur marché intérieur, ce qui est plus

difficile pour les économies émergentes.

Le pétrole représente 90 % des exportations et 50 % des revenus de l’État en République

du Congo parce qu’il est la principale ressource économique du pays, tant en volume

qu’en valeur. Voici comment cela fonctionne concrètement :

📦 Pourquoi 90 % des exportations ?

Le Congo exporte principalement du pétrole brut, notamment les qualités Djéno Blend,

Nkossa Blend, et Yombo.

4

Ces exportations sont acheminées via le terminal de Djéno, qui centralise 95 % de la

production nationale.

Les autres secteurs exportateurs (bois, minerais, agriculture) restent marginaux en

comparaison.

En 2019, le pays produisait environ 339 000 barils/jour, ce qui le plaçait au 3ᵉ rang en

Afrique subsaharienne, derrière le Nigeria et l’Angola.

💰 Pourquoi 50 % des revenus de l’État ?

L’État congolais perçoit des revenus via :

o Les contrats de partage de production : une part du pétrole extrait revient directement à

l’État.

o Les impôts et taxes sur les compagnies pétrolières.

o Les dividendes de la SNPC (Société nationale des pétroles du Congo), qui commercialise

la part étatique.

En 2014, le pétrole représentait 80 % des recettes budgétaires. Ce chiffre a baissé à 50 %

dans la loi de finances 2021, en raison de la chute des prix du baril et du déclin naturel des

champs.

� Exemple concret

En 2025, la SNPC a présenté au Parlement des projets comme Marine XXIXA et NANGA

V, visant à augmenter la production nationale pour maintenir les recettes pétrolières à un

niveau élevé.

Ces projets sont essentiels pour compenser la baisse naturelle des anciens gisements et

soutenir les finances publiques.

📌 Conclusion Le pétrole est à la fois le p poumon commercial et le levier budgétaire

du Congo. Tant que l’économie reste peu diversifiée, cette dépendance structurelle au

pétrole rend le pays vulnérable aux chocs extérieurs (prix du baril, géopolitique, climat).

En 2023, la dette publique totale de la République du Congo était estimée à environ

12 971 milliards de FCFA, soit 99 % du produit intérieur brut (PIB)2. Cela signifie que

le pays est quasiment endetté à hauteur de toute sa richesse annuelle produite.

� Composition de la dette

Dette extérieure : 47,12 % du total (environ 6 110 milliards FCFA)

Dette intérieure : 52,88 % du total (environ 6 861 milliards FCFA)

📈 Évolution récente

Année

Dette totale (milliards FCFA)

Dette (% du PIB)

2021

8 130,56

116,05 %

2022

8 149,54

93,77 %

2023

12 971

99,01 %

Ces chiffres montrent une légère amélioration en 2022, suivie d’une remontée en 2023, liée

à de nouveaux emprunts et à la reprise post-COVID2.

5

📌 Pourquoi cette dette est importante ?

Elle limite la capacité de l’État à investir dans les secteurs sociaux (éducation, santé).

Elle rend le pays vulnérable aux fluctuations des prix du pétrole, principale source de

revenus.

Elle nécessite des négociations régulières avec le FMI et les créanciers pour éviter le

surendettement.

La dette extérieure de la République du Congo est composée de plusieurs éléments,

chacun représentant une source ou une forme d’emprunt contracté à l’international. Voici

les principales composantes :

🏦 1. Dette multilatérale

Dette contractée auprès d’organismes internationaux :

FMI (Fonds monétaire international)

Banque mondiale (IDA, BIRD)

Banque africaine de développement (BAD)

Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA)

Ces prêts sont souvent à taux préférentiels et accompagnés de programmes de réforme

économique.

🤝 2. Dette bilatérale

Dette contractée auprès d’États étrangers :

Club de Paris : regroupe des pays créanciers comme la France, l’Allemagne, le Japon, etc.

Club de Londres : créanciers privés ou commerciaux

Autres accords bilatéraux avec des pays comme la Chine, l’Inde ou le Koweït

💼 3. Dette commerciale ou privée

Emprunts auprès de banques internationales ou d’investisseurs privés

Obligations souveraines émises sur les marchés financiers

Crédits fournisseurs pour des projets d’infrastructure

4. Dette garantie par l’État

Prêts contractés par des entreprises publiques ou des provinces, mais garantis par l’État

central

Souvent utilisés pour financer des projets stratégiques (routes, énergie, télécoms)

📉 Risques associés

Taux de change : la dette est souvent libellée en devises étrangères (USD, EUR, CNY), ce

qui expose le pays à des fluctuations

Service de la dette : le remboursement annuel peut absorber une part importante du budget

national

6

6

7

7

1

/

7

100%