1

Fiche de lecture

Texte choisi :

Durkheim Emile, Les règles de la méthode sociologique (chapitre premier « Qu’est-ce qu’un fait social

? »), Paris, Flammarion, coll. Champs, 1988, pp. 95-107.

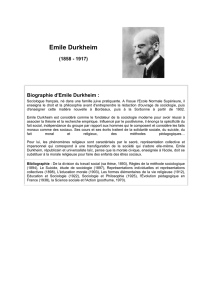

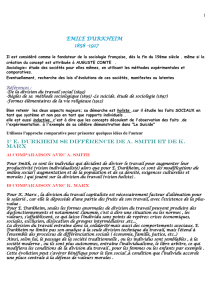

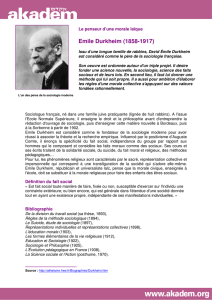

La sociologie est née de différentes contributions individuelles, d’esprits affranchis des philosophes

(comme ces précurseurs que sont Rousseau et Montesquieu) et des circonstances avec une société en

crise au XIXème siècle mais tournée vers une curiosité scientifique accrue.

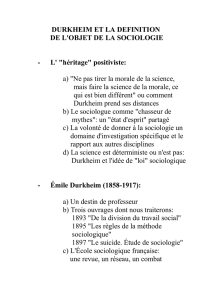

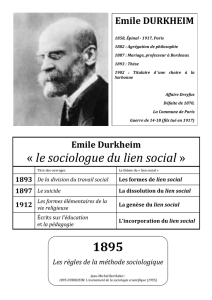

Après avoir été entremêlée à la philosophie, une rupture épistémologique a lieu avec Emile Durkheim

et son ouvrage princeps, Les règles de la méthode sociologique (1894). Au contraire des philosophes,

la fille aînée de la philosophie ne se contente pas de réfléchir à ce que la société devrait être mais

cherche à analyser ce qu’elle est réellement. sans jugement de valeur. Dès le premier chapitre de son

livre, Durkheim va d’ailleurs montrer en quoi elle se dissocie aussi de la biologie et de la psychologie.

Durkheim se penche ici sur une question fondamentale : il cherche à définir précisément en quoi

consiste l’objet de cette nouvelle science, le fait social d’où le titre éloquent de ce chapitre : « Qu’est-

ce qu’un fait social ? »

Son texte se déroule en étudiant différents aspects les uns après les autres pour enrichir et affiner de

manière ciselée et synthétique la définition du fait social.

Il réfléchit d’abord au besoin de définir le fait social puis donne ses caractéristiques essentielles que

sont leur extériorité et la contrainte, il montre alors comment identifier les faits sociaux et donne divers

exemples concrets pour les illustrer et enfin intègre les phénomènes de morphologie sociale avant de

livrer la définition complète.

Le texte s'ouvre par une introduction sur la nécessité de définir ce qu'est un fait social. En effet, l’usage

courant des termes « fait social » recouvre tous les faits de la société faisant donc confondre l'objet de

la sociologie à celui de la biologie et de la psychologie. Or c’est loin d’être le cas et pour cela, il est

indispensable de préciser rigoureusement ce que ces termes recouvrent.

En réalité, ces phénomènes spécifiques, bien distincts de ceux étudiés par les autres sciences existent

dans toute société. Ceux-ci ne dépendent pas des individus pris isolément, mais sont extérieurs à lui,

produits par la société et transmis de génération en génération, notamment à travers l'éducation. Les

faits sociaux préexistent à l’individu et ne dépendent pas de sa volonté personnelle. Ils existent “en

dehors des consciences individuelles”, comme la langue, la monnaie…

Aussi, ces phénomènes s'imposent aux individus et prennent parfois la dimension de contraintes qui,

si elles ne sont pas suivies, génèrent des conséquences nuisibles aux individus. Cela peut se faire de

façon plus ou moins visible. Ainsi, si une personne enfreint la loi, elle risque une sanction, comme une

amende ou une peine de prison. De même, ne pas suivre les normes sociales, comme porter des

vêtements inappropriés dans une certaine situation, peut entraîner des moqueries ou du rejet. Même

quand on respecte ces règles de bon gré car elles sont intériorisées, elles sont néanmoins toujours

2

présentes comme une contrainte, prête à se manifester en cas de non-respect. Une pression sociale

est exercée en permanence sur l’individu qui la ressent plus ou moins. « [Les faits sociaux] consistent

en des manières d’agir, de penser et de sentir, extérieures à l’individu et qui sont douées d’un pouvoir

de coercition en vertu duquel ils s'imposent à lui. » Ils diffèrent des phénomènes biologiques ou

psychologiques, puisqu’ils sont des actions et des représentations et qu'ils n’existent pas dans la

conscience individuelle mais dans la société elle-même.

Le fait social peut exister même en dehors d’organisation bien définie. « C’est ce qu’on appelle les

courants sociaux ». Ces phénomènes s’imposent aussi aux individus et s'ils cherchent à en nier les

manifestations, la puissance de coercition externe propre à la société s'exerce sur eux. Aussi, ces

phénomènes sont extérieurs et indépendants. Les individus n’en sont pas à l'origine mais sous leur

influence. Cependant la généralité d’un phénomène ne suffit pas à le qualifier de fait social sans sa

contrainte.

L’éducation est un exemple clé pour illustrer la contrainte sociale : elle inculque aux enfants des

normes et des comportements collectifs qui en font des êtres sociaux. Les normes sociales sont

intériorisées jusqu’à en devenir des habitudes : se laver, être poli, respecter les autres, travailler, etc.

Ces apprentissages ne viennent pas naturellement à eux, mais leur sont imposés par leur entourage et

par la société.

Les faits sociaux se distinguent aussi des comportements individuels par leur régularité et leur

répétition qui leur donnent une consistance différente et une réalité sui generis. Ainsi, des

phénomènes comme le taux de natalité ou le taux de suicide ne concernent pas une personne en

particulier, mais représentent une tendance collective. Ces faits sociaux qui peuvent être mis en

évidence par les statistiques, montrent l’existence d’une réalité collective qui dépasse les individus.

Durkheim critique ici des théories comme celle de Gabriel Tarde, qui considérait que les faits sociaux

sont simplement le résultat de répétitions d’actes individuels. Pour Durkheim, les faits sociaux existent

indépendamment des individus qui les vivent et possèdent une autonomie propre.

Enfin, les faits sociaux ne concernent pas seulement des actions (comme respecter des lois ou

pratiquer une religion). Durkheim étend la définition du fait social aux phénomènes de morphologie

sociale, comme la densité de population ou la distribution des habitations, en montrant qu’ils sont

également contraignants. Même ces éléments « matériels » reflètent des habitudes et des choix

collectifs consolidés au fil du temps.

Dans sa conclusion, Durkheim reformule sa définition de manière synthétique, soulignant la

contrainte, la généralité et l’objectivité des faits sociaux : « Notre définition comprendra donc tout le

défini si nous disons : Est fait social toute manière de faire, fixée ou non, susceptible d'exercer sur

l'individu une contrainte extérieure ; ou bien encore, qui est générale dans l'étendue d'une société

donnée tout en ayant une existence propre, indépendante de ses manifestations individuelles. »

Pour conclure, la contribution de Durkheim oriente de manière décisive une discipline en voie de

constitution. C’est le premier à définir précisément le fait social qui est l'objet central de la sociologie

et par cela fait déjà de la sociologie une science à part entière. Cet ouvrage assoit la sociologie sur des

fondements solides.

Dans la suite de l’ouvrage, il s’attachera à définir la méthode qui convient à l'étude de ces faits sociaux.

Sa compréhension passe par une démarche rigoureuse qui le distingue des phénomènes individuels

ou psychologiques, et cette méthodologie garantit l’autonomie de la sociologie comme science.

1

/

2

100%