Politiques sociales et cadre législatif en France

Telechargé par

Loreleijoe .Loreleijoe

POLITIQUES SOCIALES

ET CADRE LÉGISLATIF

Sommaire

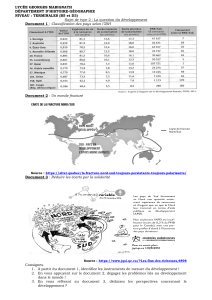

A. Lois générales 2

Constitutions, et DDHC, anamnèse du système actuel 2

Ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, portant création de la sécurité sociale 2

Lois de décentralisation 3

Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 4

B. Lois essentielles dans le champ de la protection de l’enfance 4

Historique de la protection de l’enfance 4

La Déclaration de Genève de la SDN, 1924 5

La loi ROUSSEL du 23 décembre 1874 relative à la protection des enfants du premier âge 6

La loi N°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance 6

La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, relative au renforcement de la protection de l’enfance 6

C. Lois essentielles dans le champ de l’insertion sociale 7

La loi N° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions 7

La loi N° 2007-293 du 5 mars 2007 instituant le DALO 7

Loi du 12 octobre 1988 instituant le RMI 8

La loi n°99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la CMU 8

D. Lois essentielles dans le champ du handicap 8

Historique de la définition du handicap sur le plan international 8

Lois d’orientation du 30/06/1975 9

Loi du 11/02/2005 (2005-102) 9

Convention relative aux droits des personnes handicapées 10

Stratégie TND 2023-2027 (anciennement plans autisme) 11

Bibliographie 12

Sitographie 12

Liste des sigles 14

Annexe 1 16

Annexe 2 17

1 of 18

A. Lois générales

Constitutions, et DDHC, anamnèse du système actuel

Dès le siècle des Lumières, on voit apparaître de nouvelles valeurs prônées par les philosophes (Montesquieu,

Voltaire, Rousseau, Diderot, D’Alembert, etc.), telles que la tolérance, la liberté, l’égalité, mais aussi le

rationalisme, l’individualisme, le libéralisme, s’opposant au pouvoir absolu de la monarchie, et à l’obscurantisme

et la superstition de l'Église catholique de l’époque.

On entre alors dans une période d’instabilité des régimes politiques (voir frise chronologique, annexe 1), qui

amène de profondes modifications politiques, et bouleversements de l’ordre social. En 1789, avec la Révolution

française, la monarchie absolue cède sa place à une monarchie constitutionnelle, puis à la 1re République.

La DDHC (1789) permet de garantir les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme (droits et devoirs), telles

la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.

La constitution (15 constitutions à ce jour, voir frise chronologique, annexe 1) édicte les droits fondamentaux des

citoyens, tel que l’égalité des citoyens, mais aussi la séparation des pouvoirs, la mise en place du suffrage

universel, le principe de laïcité, etc.

L’une des premières grandes modifications mise en place dans le domaine du social a été de conférer à l'État la

responsabilité de fournir assistance aux personnes vulnérables, mettant fin à la délégation de cette tâche au

clergé. Rapport à cet héritage, elle fut nommée “dette sacrée” de l’Etat.1

De ce principe est issu notre système de protection social actuel, basé sur une logique d’assurance, d’assistance, et

de protection universelle, comme nous le verrons dans le prochain chapitre.

Il est important, selon nous, de connaître l’origine de notre système, les souffrances, et les combats qui ont pu

amener des améliorations, afin de comprendre l’importance de les défendre, lorsqu’ils sont mis en péril.

Nous aimerions citer l’article 35 de la 2de Constitution (1793), qui n’a jamais pu être adopté/appliqué, à cause du

contexte historique (la Terreur, période de violence et de répressions outrancières qui a suivi la Révolution), et qui

a ensuite été retiré des constitutions suivantes (pourquoi ?), qui instituait que :

“Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du

peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.”

A titre indicatif, le gouvernement Borne a déjà fait appel vingt fois, à l’article 49 alinéa 3 de la constitution, au 1er

décembre 2023 (avec 27 motions de censure déposées, ce qui est un record pour la Ve République).

Et pour conclure ce chapitre, une dernière petite digression, en rendant un hommage à Stéphane Hessel2, qui, de

part son histoire, et son désir de transmission, a tenté de rappeler qu’il est important de s’indigner et de

s’engager, quand le système ne joue plus son rôle de providence, et tenterait même de revenir sur les droits des

citoyens.

Ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, portant création de la sécurité sociale

Pour anticiper l'issue de la 2de guerre mondiale, le programme du CNR, initialement nommé Les jours heureux, et

adopté par tout l'éventail politique représenté au sein de la Résistance française, prévoit la mise en place d’un «

plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où

ils sont incapables de se le procurer par le travail » (1944). Ce principe universel va donner naissance à la Sécurité

sociale française par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945, et sera mise en œuvre par le ministre du Travail

Ambroise Croizat. La charte des DUDH, à laquelle la France adhère, reprend également ce principe3.

Elle garantit aux citoyens français l'égalité d'accès aux soins, la qualité des soins et la solidarité.

Actuellement, elle est constituée de 5 branches : maladie (CNAM, CARSAT, CPAM), famille (CAM, CAF),

recouvrement (ACOSS, URSSAF), vieillesse (CNAV, anciennement “retraite des vieux”), et depuis 2005, la lutte

contre la dépendance (CNSA).

3 DUDH, Art. 22 — Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction

des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort

national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.

2 Il a participé, en tant que secrétaire à l’ONU, à la rédaction de la charte des DUDH (Déclaration universelle des droits de l'homme) en

1948.

1 Constitution de 1793, Article 21. - Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit

en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.

2 of 18

Elle est l’un des 4 niveaux de la protection sociale, avec les régimes complémentaires (couverture

complémentaire), l’Unedic (régime d'assurance chômage), et l’aide sociale (gérée par l’Etat et les départements)4.

Elle est financée principalement par les impôts et les cotisations sociales (à hauteur de 80/90 %).

Certaines problématiques actuelles nous amènent à réfléchir sur les points suivants :

- Le “droit à des moyens convenables d’existence” pour toute personne qui “en raison de son âge, de son état

physique ou mental, de la situation économique se trouve dans l'incapacité de travailler”, est inscrit dans le

préambule de la 15eme Constitution (1946). Malgré cela, on a pu voir certains politiciens (en période

électorale surtout), tenter d’attiser la jalousie, de créer un sentiment d’injustice sociale, chez des populations

déboussolées, mettant à mal la solidarité nationale. Le mythe de l'assistanat est pourtant une croyance

erronée.

- Depuis une vingtaine d'années5, la sécurité sociale constate un déficit financier, dit dette sociale (alias le trou

de la sécu), dû à un déséquilibre entre cotisants et bénéficiaires (liés au départ à la retraite des

“baby-boomers” et au chômage en augmentation). Les politiques des différents gouvernements tentent de la

résorber, soit en rognant sur les avantages des assurés, soit en augmentant les prélèvements, ainsi qu’en

luttant notamment contre la fraude aux cotisations sociales, qui était estimée à 8 milliards par la sécurité

sociale en 20206 (estimée à 20 milliards en 20137). Ce déficit, que l’on constate dans d’autres pays également,

devrait augmenter en 2024, d’après l’analyse de la CDC. Cette situation nous interpelle, concernant la

pérennité de notre système de sécurité sociale de type bismarckien tel qu’on le connaît, avec la possibilité de

privation des organismes d’assurance, tel que cela existe au USA.

Lois de décentralisation

Elles interviennent en corrélation avec la déconcentration des pouvoirs, initiée plus avant, qui, elle, avait pour

objectif d’asseoir le pouvoir de l’état, via une répartition d’organes de l’état dans les différentes régions françaises

(l’une des premières mises en place de déconcentration fut la création des préfets par Bonaparte, en 1800, afin

d’affirmer la prééminence de l' Etat dans les départements).

Quant à la décentralisation, initiée en 1972, elle n’a réellement été concrétisée qu’à partir de 1982, avec les lois

Deferre, constituant l’acte I de cette politique, suivi de l’acte II de 2003 à 2007, pendant lequel cette

décentralisation est inscrite dans la constitution, et enfin de 2007 à nos jours.

Ces lois successives de décentralisation donnent naissance aux collectivités territoriales de plein exercice, en

transférant et répartissant progressivement le pouvoir d'exécution et les moyens aux régions, départements, et

communes, permettant une redistribution des compétences, entre l'État et les collectivités locales.

L’objectif de ces transferts est de permettre aux collectivités d’avoir une politique locale adaptée aux

problématiques qui leur sont propres, une plus grande “marge de manoeuvre”, des stratégies locales, dans des

domaines tels que : logement, action sociale, urbanisme, environnement, aménagement du territoire,

développement économique, culture, sport, tourisme, transport scolaire, etc.

Les lois MAPTAM (2014) et NOTRe (2015) ont également participé à la mise en place de cette nouvelle

organisation, en clarifiant les compétences des collectivités territoriales, réduisant le nombre des régions de 22 à

13, et créant un statut pour les métropoles.

Une tentative de mutualisation des moyens a aussi été pensée, au sein de ces politiques, afin de réduire les coûts.

Les problématiques que l’on peut relever :

- Le bilan après 40 ans est mitigé (cf vidéo Youtube : bilan de la CDC). Les solutions mises en place au niveau

des collectivités, pensées comme plus adaptées au public, sont peu accessibles aux usagers de part la

complexité du système créé : l’analogie avec le mille-feuille est parlant, concernant la superposition des

découpages administratifs.

- L'interopérabilité voulue entre collectivités pêche à se mettre en place.

7 https://web.archive.org/web/20161116091641/https://www.securite-sociale.fr/La-fraude-sociale

6 PLFSS 2023 – DOSSIER DE PRESSE

https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/PLFSS/2023/DP_PLFSS_2023.pdf

5 Historique des plans de redressement de la dette sociale : https://www.cairn.info/revue-regards-2022-1-page-195.htm

4 https://www.vie-publique.fr/fiches/24121-comment-la-protection-sociale-est-elle-organisee-en-france

3 of 18

- A titre d’exemple, sur le terrain, on peut également évoquer la difficulté rencontrée par certains parents

d’enfant(s) en situation de handicap, qui en viennent à déménager dans une autre région, lorsque leur

démarche de recherche d'établissement en mesure d’accueillir leur enfants échouent, pour cause de

saturation/manque de structure (que l’on peut voir comme un reflet des disparités/inégalités entre les

territoires, liées aux priorités différentes des politiques régionales).

Loi 2002-2 du 2 janvier 2002

rénovant l'action sociale et médico-sociale

Selon l’article L116-1 du CASF, “l'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel,

l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les

exclusions et à en corriger les effets”.

Cette loi permet de décloisonner le secteur sanitaire et le secteur social. Complétant la loi d’orientation 75-535 de

1975, relative aux institutions sociales et médico-sociales (voir chapitre sur les lois du champ du handicap), elle

permet de replacer la personne au centre de son accompagnement, en tant que sujet acteur et citoyen, en

opposition au rôle de personne assistée anciennement usitée.

Les objectifs sont de :

- Réaffirmer les droits de la personne

- Elargir les missions de l’action sociale et médicosociale, diversifier les interventions des établissements et

services concernés, doter les décideurs d’outils de pilotage (schémas d’organisation juridiquement opposable),

pérenniser les contrats entre l’Etat, les régions, et les départements (attribution budget sur 5 ans via les CPOM),

et harmoniser les services proposés des établissements avec les besoins des territoires (via l’attribution de

l’autorisation de fonctionnement).

- Mettre en place des outils pour garantir l’effectivité de l’exercice des droits, avec la mise en place de :

- documents (livret d’accueil, charte des droits et libertés, règlement de fonctionnement, contrat de séjour

(ou document individuel de prise en charge), projet personnalisé, et le projet d’établissement (ou de

service).

- d’instances (conseil de la vie social, et “personne qualifiée”/médiateur, pour faire valoir ses droits),

- de procédures d’évaluation (auto-évaluation tous les 5 ans et une évaluation externe tous les 7ans),

- de sanctions en cas de non-respect des droits des personnes accueillies (articles 38 à 47 de la loi), et de

protection des salariés dénonçant de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne

accueillie (article 48).

Cependant, toutes ces modifications ne sont pas toujours concrètement appliquées sur le terrain.

En effet, "malgré tous les apports, il existe encore un écart important entre le principe de la participation des

usagers et la pratique" 8 9

Par ailleurs, à notre connaissance, les politiques sociales sont souvent le fruit de personnes “non-vulnérables”,

prétendument “expert”, bien que n’ayant peu ou prou connaissance du terrain. A moins que cela ne soit qu’une

vue de l’esprit de notre part ?

B. Lois essentielles dans le champ de la protection de l’enfance

Historique de la protection de l’enfance

« La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir

son développement physique, affectif, intellectuel et social, à préserver sa sécurité, sa moralité et son éducation,

dans le respect de ses droits.». ART 1 de la loi 2016-297 du 14 mars 2016.

Le code de l’action sociale et des familles définit les actions de la protection de l’enfance comme étant la mise en

place des actions de prévention par rapport l’enfant ainsi que ses parents, la recherche de situations de danger ou

de risques de danger pour l’enfant ainsi que leur traitement, la prise de mesures administratives (par le conseil

départemental) tels que des contrats jeunes majeurs, des accueils temporaires en famille ou en établissements,

ainsi que des mesures judiciaires (par le juge des enfants) tels que le placement etc.

9 Rapport du Conseil supérieur de travail social (CSTS) : Refonder le rapports aux personnes, “Merci de ne plus nous appeler

Usagers” https://www.cnle.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Merci_non_usagers-CSTS-2.pdf

8 Un nouveau paradigme, le travail social « en résonance », Conseil supérieur de travail social (CSTS), article ASH, sept. 2017

4 of 18

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%