1

Syllabus du cours de « Diplomatie économique »

Université Cheikh Anta Diop

Faculté des sciences économiques et de gestion – FASEG

Master 2 « Politiques et Négociations Commerciales Internationales » (PNCI)

Programme du cours de « Diplomatie économique »

Elaboré par Ndiaga Mboup, Expert en Diplomatie économique et du développement

Email : [email protected] ;

Objectifs :

- Formation et renforcement des capacités des apprenants ainsi que des agents diplomatiques, dans

le cadre d’une formation initiale ou continue, en mettant à leur disposition les fondamentaux

institutionnels, techniques et d’analyse, en matière de diplomatie économique, pour leur

permettre d’être des interlocuteurs et décideurs bien avisés, ayant acquis les connaissances

appropriées requises en la matière, ainsi qu’une maitrise des causes, effets et enjeux économiques

et stratégiques des décisions qu’ils seront amenées à prendre dans le cadre de leurs fonctions

actuelles ou futures.

- Sur le plan juridique, en particulier à l’occasion des négociations commerciales internationales,

identification des opportunités et contraintes légales, en termes de droits et obligations, ainsi que

des marges de manœuvre principielles ou factuelles prédéfinies, aussi bien au niveau bilatéral,

que régional ou multilatéral.

- Sur le plan économique et administratif, identification des réalités spécifiques des pays africains

et du Sénégal en particulier, en termes de potentialités, de capacités, de contraintes et de besoins,

pour une mise en œuvre adéquate d’une politique de diplomatie économique performante.

Méthodologie :

- Exposé - Débats

- Etude de cas

Bibliographie :

- Littérature générale sur la diplomatie économique ;

- « Economie internationale » : Lindert et Kindleberger ;

- « L’échange inégal » : Samir Amin ;

- Littérature générale sur l’intégration régionale ;

- « Théorie de l’Union douanière » de Jacob Viner

- Traité de la CEDEAO ;

- Traité de l’UEMOA

- Accord et textes réglementaires de la Zone de libre – échange continentale africaine (ZLECaf) ;

2

- Résultats des Négociations Commerciales Multilatérales du Cycle d’Uruguay (textes juridiques) ;

- Convention de Kyoto révisée.

Plan du cours de « Diplomatie économique »

Section A / PROBLEMATIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UNE POLITIQUE DE DIPLOMATIE

ECONOMIQUE : CAS DU SENEGAL.

A 1. Historique et Place de la diplomatie économique dans la gouvernance publique

A 2. Contexte politico – économique actuel du Sénégal

A 3. Evolutions récentes de la géopolitique et de la diplomatie mondiale

A 4. La diplomatie économique en Afrique et au Sénégal

A 5. Mesure du progrès économique : interprétation du taux de croissance

Section B / PORTEE ET CONTENU DE LA DIPLOMATIE ECONOMIQUE

B 1. Diplomatie économique bilatérale :

B 2. Diplomatie économique multilatérale

➢ B 2. I / Les principales Institutions à vocation économique du Système des Nations Unies

La Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED)

• Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

• Le Conseil Economique et Social des Nations Unies (ECOSOC)

• Le Centre du Commerce International (CCI)

• La Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA)

• Les grandes Résolutions de l’ONU en matière économique et de développement :

❖ L’institution du groupe des pays les moins avancés (PMA) et du Groupe des

pays en développement

❖ Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)

❖ Les Objectifs de Développement Durables (ODD)

❖ L’octroi de 0,7% du revenu national des pays développés en faveur de l’aide

publique au développement

B 2.2 : Les principales Institutions monétaires et financières internationales

- Le Fonds Monétaire International (FMI)

- La Banque Mondiale

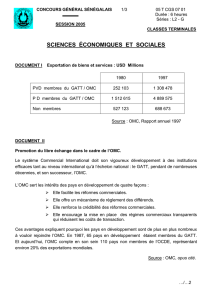

➢ B2. 3 / Le Système commercial multilatéral (SCM)

1. Evolution historique du SCM : De la « Charte de la Havane » (GATT de 1947) à

l’Uruguay Round et l’Accord de Marrakech (GATT DE 1994) et l’institution de

l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

3

2. Objectifs du Système Commercial Multilatéral : La libéralisation du commerce

international et l’accroissement des échanges mondiaux comme source et moteur

de croissance et de développement ;

Fondements théoriques du Système commercial multilatéral :

- Rappel de la théorie pure du commerce international

- Définition et rôle du droit de douane dans le commerce de marchandises.

3. Principes généraux du SCM :

- Règles d’engagements multilatéraux du GATT - OMC : statu quo,

désarmement, démantèlement, engagement unique ;

- Commerce sans discrimination ; Transparence multilatérale et Prévisibilité.

4. Instruments juridiques fondamentaux du SCM :

- Clause de la « Nation la plus favorisée » (NPF) ; Dérogations à la

Clause NPF : Article XXIV du GATT et Clause d’habilitation.

- Clause du « Traitement national » ;

- Mécanismes de transparence multilatérale : notification et examen

périodique des politiques commerciales.

5. Résultats de l’Uruguay Round : Le « GATT de 1994 », l’Accord de Marrakech et la

création de l’OMC ;

- Les principaux Accords multilatéraux de l’OMC : Agriculture, Services

(AGCS), Propriété intellectuelle (ADPIC), Règles correctives et de défense

commerciale (sauvegarde, antidumping, mesures compensatoires,

mesures sanitaires et phytosanitaires, licences à l’importation), Valeur en

douane, Règles d’origine, etc. ; Organe de Règlement des Différends de

l’OMC ; etc.

- Les principes nouveaux : « l’engagement unique » et la mondialisation.

- « Questions de Singapour » :

6. Le Cycle de Négociations commerciales multilatérales de Doha

- Portée du Cycle : sujets anciens et nouveaux (Facilitation des échanges,

Pêche et questions environnementales) ;

- Modalités des négociations multilatérales ;

- Le contenu du « Paquet de Juillet 2004 » de l’OMC ;

4

- Résultats des Conférences Ministérielles de l’OMC de Doha (2001), Hong

Kong (2005) et de Bali- Indonésie (2013) ;

- Conclusion de l’Accord sur la « Facilitation des Echanges » ;

- Impasse sur les autres sujets et blocages des négociations ;

- Persistance des divergences entre Membres de l’OMC, aggravées avec

l’arrivée au pouvoir du Président Trump : remise en cause profonde du

Système Commercial Multilatéral - retour à des pratiques protectionnistes.

7. Les principales Conventions de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) :

- La Convention sur le Système Harmonisé (SH) de nomenclature, de

codification et de classification douanière ;

- La Convention de Kyoto sur la simplification des procédures douanières.

8. Conclusions générales sur le Système commercial multilatéral.

9. Evaluation de la mondialisation.

B 3/. Accords préférentiels et Intégration économique régionale

B 3.1 : Accords préférentiels non réciproques

a. Base légale : Clause d’habilitation du GATT

b. Présentation des principaux accords préférentiels non réciproques

- SGP (Système Généralisé de Préférences)

- AGOA

- Accord de Cotonou UE – ACP

- Initiative « Tout sauf les armes » --

- *Accords de partenariat économiques (APE)

B 3. 2 Accords commerciaux régionaux et Intégration économique

a. Base légale : article XXIV du GATT

b. Justification systémique des accords régionaux préférentiels :

c. Pertinence géostratégique et économique :

d. Les différentes formes d’intégration régionale

- Zone de libre-échange

- Union douanière

- Marché commun

- Union monétaire

- Union économique et union politique

e. Considérations générales et problématiques de l’intégration régionale

5

* Présentation des Communautés économiques ouest africaines : CEDEAO, UEMOA

* Présentation de la Zone de libre-échange continentale Africaine (ZLECAf)

COURS DE DIPLOMATIE ECONOMIQUE

Section A / PROBLEMATIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE D’UNE POLITIQUE DE DIPLOMATIE

ECONOMIQUE : CAS DU SENEGAL.

A 1. Historique et Place de la diplomatie économique dans la

gouvernance publique

Historiquement, les préoccupations économiques ont été de tous temps, même parmi les plus

reculés, au cœur des missions dévolues aux représentations diplomatiques des Etats souverains,

même lorsque les questions politiques ou militaires semblaient prioritaires.

L’omniprésence de l’économique dans la diplomatie, s’observe quelle que soit la forme politique

de l’Etat, même sous des régimes d’ultralibéralisme, c’est-à-dire de non implication relative de

l’Autorité publique dans l’activité économique.

Cette tendance s’est accentuée avec la généralisation des modèles de gouvernance de type

keynésien, caractérisés par la croyance en la pertinence d’un ‘’ Etat providence ‘’

interventionniste dans la vie économique.

Sous l’ère de la mondialisation d’aujourd’hui, la diplomatie économique est érigée en instrument

régalien de gouvernance par excellence dans les politiques publiques des Nations modernes, aussi

bien au niveau des pays développés que des BRICS, et autres pays en émergence. Il en est de

même dans certains autres Etats en développement, notamment en Asie et en Amérique latine,

qui ont placé la diplomatie économique parmi leurs priorités.

En Afrique, l’Egypte, le Maroc, la Tunisie, l’Afrique du Sud, et maintenant le Rwanda dans une

certaine mesure, s’inscrivent aussi dans cette mouvance.

Le Sénégal vient de s’y engager formellement à travers la lettre de politique générale du président

Macky Sall. Toutefois, cet engagement est pour le moment sans suite, aucune action concrète

significative n’ayant encore été menée dans ce sens, en matière de diplomatie.

L’introduction d’une dimension économique dans la politique diplomatique a été favorisée par la

complexité des relations économiques internationales et la survivance de réflexes

protectionnistes dans toutes les régions du monde, rendant impératif pour tout Etat moderne,

de se doter d’une diplomatie à vocation économique, pour protéger et promouvoir son secteur

productif, ainsi que l’accès de ses exportations aux marchés extérieurs. La diplomatie aurait donc

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

1

/

93

100%