Pr. I. YALAOUI Troubles du rythme et de la conduction cardiaques – 4 Année Médecine Dentaire

1

Université 3 de Constantine

Faculté de médecine de Constantine

Département de Médecine Dentaire

Enseignante : Pr I. YALAOUI

Anesthésie Réanimation

Service d’Anesthésie Réanimation

CHU de Constantine

TROUBLES DU RYTME ET DE LA CONDUCTION CARDIAQUES

PLAN DU COURS

I. Définition

II. Physiopathologie

III. Diagnostic positif

IV. Troubles du rythme cardiaques

V. Troubles de la conduction cardiaques

OBJECTIFS DU COURS :

1. Reconnaître un trouble du rythme cardiaque.

2. Reconnaître un trouble de la conduction.

3. Comprendre leur mécanisme physiopathologique.

I. DEFINITION

Un trouble du rythme et de la conduction cardiaque est une variation anormale du rythme des battements du cœur

perturbant son bon fonctionnement. Ils résultent d'une anomalie électrique du cœur et sont de gravité variable.

II. PHYSIOPATHOLOGIE

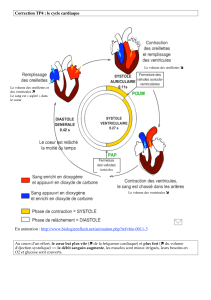

Le cœur est un muscle qui pompe continuellement le sang vers le reste du corps ce que nous appelons

communément un battement du cœur qui est en réalité l’ensemble des contractions rythmiques des cavités

cardiaques. Chaque battement cardiaque est stimulé par des signaux électriques qui cheminent à travers des voies

spécifiques au niveau du cœur. Le signal électrique du cœur commence au niveau du nœud sinusal ou

nœud sino-auriculaire (NSA) situé au niveau de l’oreillette droite, le

signal se propage vers les deux oreillettes droite et gauche rapidement

suivi d’une contraction auriculaire simultanée poussant le sang vers les

ventricules correspondants. Le signal électrique continue vers le nœud

auriculo-ventriculaire puis le faisceau de His puis vers ses bronches

gauche et droite situées à l’intérieur des ventricules (Fig. 1). Ces signaux

peuvent être suivis et enregistrés par un électrocardiogramme (ECG).

Lorsque le signal électrique dépolarise tous les ventricules, ces derniers

se contractent et le sang sera pompé du ventricule droit vers le les

poumons (petite circulation) et du ventricule gauche vers l’aorte et tout le

corps (grande circulation).

Le rythme cardiaque est régulé automatiquement par le système nerveux autonome, qui est constitué par les

systèmes sympathique et parasympathique. Le système sympathique augmente le rythme cardiaque par

l’intermédiaire d’un réseau de nerfs appelé plexus sympathique. Le système parasympathique augmente le

rythme cardiaque via un seul nerf, le nerf vague. La fréquence cardiaque est aussi augmentée par les hormones

sécrétées dans le flux sanguin par le système sympathique (Épinéphrine = Adrénaline et Norépinéphrine =

Noradrénaline) et par la thyroïde.

Ce système fonctionne comme un stimulateur cardiaque du corps et le rythme cardiaque reste régulier. Chez

l’adulte au repos, le rythme cardiaque normal est généralement de 60 à 100 battements par minute. Cependant la

fréquence des battements cardiaques peut être légèrement plus lente ou plus rapide selon chaque individu et varie

en fonction de l'âge, de l’état émotionnel, de l'effort physique, ou de l'heure de la journée et du degré de la douleur.

Chez les jeunes adultes et les personnes en bonne condition physique, des rythmes cardiaques plus faibles

peuvent être normaux. Le rythme cardiaque peut être modifié lors d’une situation pathologique (anémie, fièvre,

insuffisance cardiaque, embolie pulmonaire...etc).

Responsable du module : Pr H. Debbeche

Module : Pathologie médicale

Etudiants de 4eme ANNEE Médecine Dentaire

Année universitaire 2023 - 2024

Fig. 1. Cavités cardiaques

Pr. I. YALAOUI Troubles du rythme et de la conduction cardiaques – 4 Année Médecine Dentaire

2

Le rythme cardiaque n’est considéré anormal que si son rythme est anormalement élevé (tachycardie), lent

(bradycardie) ou irrégulier, ou quand les impulsions électriques empruntent des voies anormales.

III. DIAGNOSTIC POSITIF

Lorsque les battements ne sont plus réguliers ou lorsque leur fréquence s'accélère ou ralentit anormalement, on

parle de troubles du rythme ou arythmie cardiaque. Ils résultent d'une anomalie de l'activité électrique du cœur.

Le diagnostic clinique est pauvre basé essentiellement sur la palpation du pouls et confirmé par un enregistrement

sur un scope ou par un ECG.

3.1. Pouls

La régularité du rythme cardiaque peut être constatée en prenant le pouls (battements des artères dus aux

contractions du cœur) facilement perceptibles à plusieurs endroits du corps. Habituellement, le médecin prend le

pouls au niveau du poignet (là où passe l'artère radiale) ou ausculte le cœur avec un stéthoscope et compte les

battements plus précisément. La fréquence cardiaque est également donnée par le tensiomètre lors de la prise de

tension artérielle à domicile ou en cabinet médical.

3.2. ECG

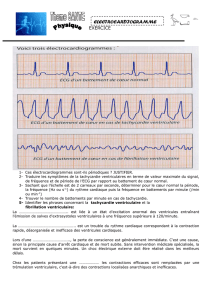

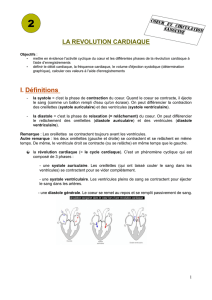

L’activité enregistrée par l’ECG provient de courants extracellulaires liés à la propagation d’un front de

dépolarisation (onde P atriale, puis complexe QRS ventriculaire, ST, et onde T) (Fig. 2) :

L’onde P est la dépolarisation des oreillettes.

L’intervalle PR est le reflet de la conduction auriculo-

ventriculaire.

Le complexe QRS est la dépolarisation des ventricules :

onde Q : première onde négative et pas toujours présente

onde R : première onde positive du complexe

onde S : deuxième onde négative

Le segment ST correspond au temps pendant lequel l'ensemble

des cellules myocardiques sont dépolarisées

L’onde T est la repolarisation ventriculaire

IV. TROUBLES DU RYTME CARDIAQUE

Le type du trouble du rythme varie selon :

1. La régularité : rythme régulier ou irrégulier.

2. L’origine : rythme sinusal ou non sinusal.

3. La fréquence : tachycardie ou bradycardie.

4. Le siège du déclenchement de l’anomalie électrique :

Au niveau des oreillettes : on parle de troubles du rythme supraventriculaires.

Au niveau des ventricules : on parle de troubles du rythme ventriculaires.

Entre oreillettes et ventricules : on parle de troubles du rythme jonctionnels.

Tout médecin dentaire doit poser ces quatre questions.

4.1 Anomalies de la fréquence

3.1.1. Tachycardie sinusale

Trouble du rythme supraventriculaire.

Rythme cardiaque sinusal régulier supérieur à 100 battements par minute (bpm) au repos.

Tachycardie sans anomalie du circuit électrique du cœur.

Le cœur accélère son rythme pour s'adapter à certaines situations physiologique ou pathologiques.

Son rythme se régularise lorsqu'on traite la cause.

3.1.2. Bradycardie sinusale

Troubles du rythme supraventriculaires

Rythme cardiaque sinusal régulier inférieur à 60 bpm.

La bradycardie du sportif entraîné est bien tolérée et normale.

Elle se traduisant par un essoufflement, une fatigue, des malaises avec brèves pertes de

connaissance nécessite un bilan et un traitement.

Fig. 2. Tracé ECG

Pr. I. YALAOUI Troubles du rythme et de la conduction cardiaques – 4 Année Médecine Dentaire

3

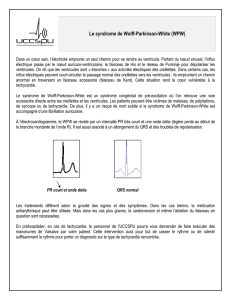

3.1.3. Tachycardie jonctionnelle

Troubles du rythme de la jonction entre l’oreillette et le ventricule.

Secondaire à un court-circuit au niveau de cette jonction.

Rythme cardiaque jonctionnel (non sinusal) régulier supérieur à 180 bpm.

Causes : maladie de Bouveret, Wolff-Parkinson-White.

3.1.4. Tachycardie ventriculaire

Trouble du rythme ventriculaire

Rythme cardiaque non sinusal régulier rapide jusqu’à 280bpm avec des QRS larges.

Risque de mort subite.

3.2. Anomalies de la régularité

3.2.1. Extrasystole

Le déclenchement électrique de l'extrasystole a lieu soit au niveau des oreillettes, soit dans la jonction

entre oreillettes et ventricules ou dans les ventricules.

Ce sont des battements du cœur qui surviennent en dehors des battements normaux.

Ces battements s’accompagnent d’une sensation de palpitations, de choc dans la poitrine ou de pause

cardiaque.

Elles sont le plus souvent bénignes sauf si le cœur présente une autre anomalie.

3.2.2. Fibrillation auriculaire

Trouble du rythme cardiaque supraventriculaire : le plus fréquent.

Rythme non sinusal irrégulier et souvent rapide supérieur à la normale souvent 140 à 160 bpm.

Déclenché par plusieurs foyers auriculaires au lieu du nœud sinusal.

3.2.3. Flutter auriculaire

Trouble du rythme cardiaque supraventriculaire.

Rythme non sinusal régulier et souvent rapide supérieur à la normale souvent 150 bpm.

Secondaire à un macro-circuit de réentrée intra-auriculaire.

3.2.4. Fibrillation ventriculaire

Trouble du rythme cardiaque ventriculaire.

Rythme non sinusal irrégulier ultrarapide (ondulations de base asynchrones)

Risque de mort subite.

4.2.5. Torsade de pointe

Trouble du rythme cardiaque ventriculaire.

C’est un accès de tachycardie ventriculaire polymorphe différent de la tachycardie et de la fibrillation

ventriculaire.

Avec allongement de l’intervalle QT

V. TROUBLES DE LA CONDUCTION CARDIAQUE

Les troubles de la conduction cardiaque résultent d’un blocage de la transmission des signaux électriques dans

les oreillettes, dans les ventricules ou entre les oreillettes et les ventricules (Fig. 1).

On distingue donc différentes formes de troubles de la conduction cardiaque en fonction de l’endroit où le blocage

de la transmission se situe :

Bloc sino-auriculaire : les impulsions électriques ne sont pas correctement transmises du nœud sinusal

(nœud électrique) aux muscles des oreillettes ;

Bloc auriculo-ventriculaire : les impulsions électriques ne passent pas correctement

des oreillettes aux ventricules ;

Bloc de branche : le trouble de conduction électrique se situe à l'intérieur des ventricules.

Les troubles de la conduction cardiaque ont de multiples causes : anomalie cardiaque congénitale, maladie

des valves cardiaques, séquelles d'infarctus du myocarde, prise de médicaments (bêta-bloquants par exemple), etc.

1

/

3

100%