Examen de parasitologie: parasites, trématodes, maladies

Telechargé par

manel.pharma22

PARASITOLOGIE

1. Les parasites :

A – sont par définition toujours pathogènes

B - ont toujours besoin d'un vecteur pour assurer leur multiplication.

C - peuvent être uni ou pluricellulaires

D – se reproduisent de facon sexuée ou asexuée.

E – évoluent généralement en plusieurs stades successifs

F - ont toujours besoin d'un hôte ou de plusieurs hôtes successifs pour assurer la survie de leur espèce

2. Les trématodes :

A. sont des vers plats segmentés en forme de feuille (syn. distoma, douves)

B. ils sont très commun chez l’homme et plus encore chez l’animal (chez un très grand nombre d’espèces)

C. ils ont obligatoirement un cycle à 2 hôtes intermédiaires dont le premier est un mollusque

D. ils sont transmis à l’homme par voie alimentaire

E. on classe dans ce groupe : Clonorchis sinensis, Fasciola hepatica, Paragonimus sp, Taenia, Toxocara,

Trichinella

F. en phase d’invasion, ils donnent une éosinophilie

G. ils sont tous sensibles au praziquantel ou au triclabendazole

COM. A. vers non segmentés (ces derniers sont les cestodes, ex. taenia) ; E. Taenia (cestode), toxocara et

trichine (nématodes) ne sont pas des trématodes

3. Impasse parasitaire :

A. on appelle ainsi un parasite dont l’homme n’est pas l’hôte habituel, mais qui l’infecte de façon

accidentelle

B. le parasite est à l’état larvaire, et ne peut pas compléter son cycle chez l’homme ; il ne parvient donc pas

au stade adulte

C. la larve erre ainsi dans les tissus humains, on parle de larva migrans cutanée ou viscérale

D. la LM cutanée est en général très symptomatique (prurit, oedème, ver visible, éosinophilie), la LM

viscérale le plus souvent asymptomatique sans éosinophilie

E. la LM viscérale peut être très sévère (voire mortelle) lorsqu’elle intéresse des organes nobles comme

l’oeil ou le SNC

F. dans ce dernier groupe on classe : cysticerca, angiostongylus, gnathostoma, trichinella, anisakis,

sparganum

G. il n’y a en général pas de traitement médical (antiparasitaire) très efficace

COM. la LM viscérale est évidemment plus grave ;

4. Gnathostomose

A. est une helminthiase tropicale due à un nématode et transmise par des aliments crus ou mal cuits (food

borne) : viande de chasse, porc, poulet, oiseaux ichtyophages, poisson & crustacés d’au douce, batraciens &

serpents

B. l’Asie (du Sud Est : Laos, Thaïlande, Vietnam) et l’Amérique centrale et du sud sont les régions de

transmission

C. les hôtes définitifs naturels et habituels sont les chiens, chats et divers mammifères sauvages

D. Gnathostoma est chez l’homme en impasse parasitaire : la larve circule dans les tissus, le plus souvent la

peau (larva migrans cutanée)

E. Plus rarement l’oeil ou le SNC sont atteints : méningo-encephalite à éosinophiles qui peut être très sévère

voire fatale

F. le diagnostic est très difficile (la larve n’est jamais vue) et repose sur un séro-diagnostic peu accessible

G. il n’y a pas de traitement spécifique très efficace (albendazole, ivermectine et corticoïdes ont un effet

limité)

5. Angiostrongylose

A. est due à Angiostrongylus cantonensis, un nématode de rat qui infeste accidentellement l’homme

B. ce ver parasite les tissus humains à l’état de larve qui a un tropisme pour le SNC

C. cette larve est responsable exclusif de la méningite à éosinophiles

D. l’homme se contamine en mangeant des escargots crus ou des légumes crus contaminés par les escargots,

qui sont l’hôte intermédiaire du parasite

E. le tableau clinique est celui d’une méningo-encéphalite, avec fièvre absente à modérée

F. le diagnostic est facilement établi : le LCR contient des éosinophiles (> 10%) et des larves mobiles bien

visibles

G. le diagnostic est difficile : l’éosinophilie du LCR n’est pas spécifique, les larves ne sont quai jamais

visibles, et seule la sérologie est utile mais peu disponible

H. le traitement repose sur les corticoïdes, car aucun antiparasitaire n’a démontré d’efficacité > 50%

COM. F. inexact : diagnostic très difficile , on ne trouve quasiment jamais la larve dans le LCR

6. La viande de porc consommée crue peut transmettre

A - Toxoplasmose

B - Trichinose

C - Paragonimose

D - Taeniasis

E - Toxocarose

7. Une transmission directe de personne à personne est possible pour :

A - Ascaridiose

B - Cryptosporidiose

C - Oxyurose

D - Giardiase

E - Anguillulose

F - Amibiase

8. Un syndrome dysentérique peut être causé par :

A - Ascaris lombricoïdes

B - Giardia lamblia

C - Schistosoma japonicum

D - Entamoeba histolytica

E - Trichuris trichiura

9. Des légumes mal lavés, peuvent transmettre :

A - Taeniasis à Taenia solium

B - Opisthorchiose

C - Giardiose

D - Ascaridiose

E - Cysticercose

10. Les sidéens sont facilement atteints des parasitoses suivantes :

A - Isosporose

B - Cryptosporidiose

C - Pneumocystose

D - Toxoplasmose

E – Opistorchiase

F – Giardiase

G – Ascaridiose

11. Ascaridiose :

A. est transmise par ingestion d’ oeufs présents dans des aliments souillés

B. des complications chirurgicales sont possibles liées aux ascaris qui remontrent les voies bilio-

pancréatiques

C. à la phase d'invasion, le tableau clinique peut se caractériser par le syndrome de Loeffler

D. la contamination peut se faire par les mains sales.

E. l'examen de selles ne montre jamais des oeufs pendant l'épisode de migration larvaire.

F. Il arrive qu’un enfant vomisse un ascaris ou le rejette par le nez

12. Quel(s) parasite(s) est/sont hématophage(s)?

A - Ascaris

B - Ankylostome

C - Anguillule

D - Oxyure

E - Tricochéphale

F – Trichinella

13. Physiopathologie de l'accès palustre : quelles sont les affirmations correctes?

A - La fièvre s'explique par la libération de substance pyrogène lors de l'éclatement des

hématies..

B - Les signes neurologiques de l'accès pernicieux sont causés par l’obstruction des capillaires intra-

cérébraux par des érythrocytes parasités, générant une anoxie

C - Les signes neurologiques sont dus à l'envahissement du parenchyme cérébral par les parasites dans le

parenchyme.

D - L'anémie observée est d'origine hémolytique.

E - L'acidose métabolique de l'accès pernicieux est secondaire à l’anoxie tissulaire

F – la splénomégalie observée est due au fait que les plasmodium ont un tropisme particulier pour les

cellules lymphoïdes spléniques

COM. les plasmodium n’envahissent pas les cellules cérébrales, ni les lymphocytes spléniques ; les

hématies détruites sont simplement phagocytées et détruites dans la rate

14. Les espèces de Plasmodium principales qui sévissent en Asie du sud-est sont :

A - P. vivax

B - P. falciparum

C - P. malariae

D - P. ovale

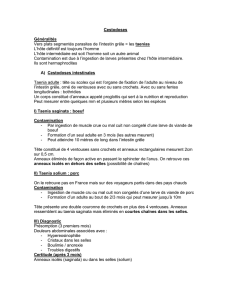

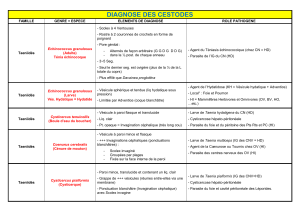

15. Téniasis :

A - la prévention repose sur l'utilisation de l'eau potable.

B - le traitement fait appel au niclosamide ou au praziquantel.

C - on ne trouve pas ce type de parasite dans les pays industrialisés.

D - l'homme s'infeste en mangeant de la viande du porc (T. solium) ou du boeuf (T. saginata) crue ou

insuffisamment cuite.

E – les taenias sont des helminthes appartenant au groupe des Cestodes.

F – les taeniases sont souvent asymptomatiques.

16. La cysticercose est causée par quel parasite ?

A - Taenia saginata

B - Taenia solium

C - Echinococcus granulosus

D – Bothriocéphale

F – Cysticerca volvulus

17. Cysticercose : comment un patient atteint a-t-il pu se contaminer ?

A - en consommant de la viande porc insuffisamment cuite.

B - en consommant des légumes crus souilles par des matières fécales.

C - en consommant de la viande boeuf insuffisamment cuite.

D - par auto infestation s'il est porteur d'un Taenia solium.

E - par auto infestation s'il est porteur d'un Taenia sagginata.

F - en consommant des grenouilles insuffisamment cuites.

18. Cysticercose : la famille d'un patient atteint craint de se contaminer à son contact ; quels conseils

donnez-vous ?

A - Pour éviter tout risque de contamination, il faut nettoyer les latrines utilisées par le patient avec une

solution chlorée.

B - Il faut faire attention à bien laver les légumes frais avant consommation et à se laver les mains.

C - Il ne faut pas partager les repas avec le malade pendant toute la durée du traitement.

D - Il n'y a aucun risque de se contaminer au contact du patient.

E - Le risque de se contaminer au contact du malade est important. Il faut se laver les mains après le contact.

F - Il faut bien faire cuire la viande avant de la consommer.

COM. Il n'y a aucun risque de se contaminer au contact du patient. Par contre l’environnement qui a

contaminé le patient peut contaminer ses proches, d’ou des précautions d’hygiène générale qui

concernent le milieu, pas le patient

19. Distomatose hépatique à Fasciola hepatica :

A – il s’agit d’une infestation à nématode d’origine alimentaire

B - synonyme de fasciolose a F.hepatica ou de grande douve du foie

C - un syndrome hépatique clinique avec urticaire et hypereosinophilie suggèrent le diagnostic.

D - le traitement repose principalement sur l'albendazole.

E - elle n'est symptomatique que chez l'immunodéprimé.

F - la contamination se fait par ingestion de poisson d'eau douce mal cuit.

COM. A. trématode, non nématode ; D. triclabendazole, non albendazole ; E. symptomatique chez tout le

monde ; F. inexact transmission par consommation de végétaux aquatiques : cresson, lotus, marrons

d’eau etc..

20. Paragonimose

A. Il s’agit d’une trématodose, retrouvée exclusivement en Asie

B. Transmise à l’homme par ingestion de crabes & crevettes d’eau douce crus

C. La maladie touche surtout le poumon et la plèvre

D. Les symptômes principaux sont la toux chronique et l’hémoptysie récurrente, la fièvre, une dyspnée, un

amaigrissement, une éosinophilie

E. Les signes cliniques et radiologiques sont source de confusion avec la tuberculose

F. Le diagnostic est facile : on trouve des oeufs operculés caractéristiques dans les crachats

G. L’albendazole est curatif

COM. A. aussi en Afrique et Amérique centrale et du sud; D. ni fièvre, ni d’amaigrissement en général

(ce qui permet de différencier de la TB) ; G. praziquantel, pas albendazole

21. Amibiase intestinale : quel est aujourd’hui le meilleur traitement

A - Cotrimoxazole

B - Métronidazole

C - Praziquantel

D - Tilbroquinol

E – Ceftriaxone

F - Dihydro-émétine

22. Amibe dysentérique : le nom de la forme infestante est :

A - Entamoeba histolytica forme végétative

B - Entamoeba histolytica kyste

C - Entamoeba histolytica forme végétative minuta

6

6

7

7

1

/

7

100%