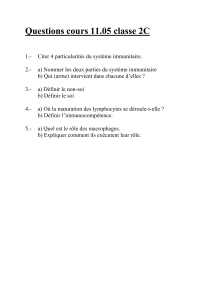

Exercices d'Immunologie - Lycée Cheikh Mourath Ndao

Telechargé par

Aïssata Abdoulaye Diallo

1

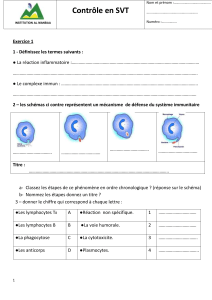

EXERCICE 1

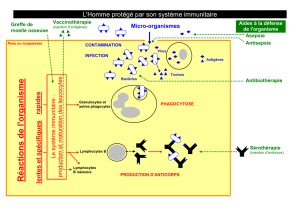

Sujet 1.Par un exposé structuré et illustré, montre comment les macrophages interviennent dans la réaction

inflammatoire puis dans la réaction immunitaire adaptative.

Sujet 2.Les cellules immunitaires sont les principales cellules cibles du virus de l'immunodéficience humaine

ou VIH. Après avoir montré en quoi les lymphocytes T4 sont nécessaires à la production d'anticorps, explique

comment le VIH limite cette production. Ta réponse sera structurée et illustrée.

Sujet 3.L’introduction de toxine tétanique dans l’organisme déclenche une réaction immunitaire qui aboutit sa

neutralisation. Par un exposé structuré et bien illustré, présentez les différentes phases de la réaction

immunitaire spécifique de neutralisation de la toxine tétanique.

Sujet 4.Dans un exposé structuré et illustré, présente les caractéristiques des lymphocytes T4 et

montre leur rôle dans la réponse immunitaire.

Sujet 5

Pour dépister une infection virale dans l’organisme humain, le médecin recherche dans le plasma du

sujet la présence d’anticorps dirigés contre le virus.

Par un exposé clair et illustré, explique le mécanisme de l’apparition des anticorps circulants au cours

de l’infection virale et leur mode d’action dans l’élimination du virus.

EXERCICE 2

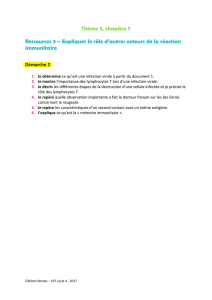

Le 28 juillet est célébrée la journée mondiale de lutte contre les hépatites. A la fin des activités de

sensibilisation sur l’hépatite B, un de tes camarades se demande pourquoi certains individus qui

fouillent les poubelles et se servent des objets souillés, ne tombent malades que très rarement en

dépit de ces expositions quotidiennes aux agents infectieux.

« Peut-être qu’ils guérissent naturellement de certaines infections bactériennes et virales ! » rétorque

un autre élève. Une discussion s’engage et tu promets de faire des recherches pour leur préciser les

mécanismes de la réponse immunitaire permettant à l’organisme d’éliminer les virus comme celui de

l’hépatite B dont 80% des sujets infectés guérissent sans traitement médicamenteux. Les documents

1, 2 et 3 sont mis à ta disposition

CONSIGNE : exploite méthodiquement les documents proposés pour préciser les mécanismes

intervenant dans la réponse immunitaire spécifique contre le virus de l’hépatite B.

Document 1: résultats d’analyses sanguines de trois sujets.

L’analyse quantitative des éléments du sang chez trois sujets A, B et C a donné les résultats indiqués

dans le tableau ci-après.

Le sujet A n’a jamais été au contact du virus de l’hépatite B. Le sujet B est atteint de l’hépatite B. Le

sujet C est guéri de l’hépatite B depuis deux ans.

Document 2 . Résultats d’expériences réalisées sur cinq lots de souris.

On fait subir à cinq lots de souris des traitements appropriés, puis on les infecte par le virus de

l’hépatite C. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant :

ACADEMIE DE THIES /LYCEE CHEIKH MOURATH NDAO DE MEKHE/CELLULE SVT 2022-2023/TS2

SERIE D’EXERCICES SUR IMMUNOLOGIE

2

Document 3 : observations et expériences réalisées chez le sujet B atteint de l’hépatite B.

a – Au niveau des ganglions lymphatiques proches du lieu de l’inoculation du virus de l’hépatite B, on

trouve des cellules X en grand nombre.

b – Au niveau du lieu de l’inoculation du virus de l’hépatite B (foie), on trouve des cellules Y au contact

des cellules infectées.

c – L’observation au microscope des cellules X et Y donne les schémas indiqués ci-dessous.

Afin de préciser les conditions de formation des cellules X et Y, on réalise les cultures décrites dans le tableau et

le schéma suivants.

3

EXERCICE 3

A partir de l'exploitation logique des documents fournis, montre comment le fœtus échappe aux mécanismes

immunitaires de défense de sa mère pendant la grossesse.

Un schéma bilan est attendu

Données

Chaque personne possède à la surface de ses cellules un jeu de protéines HLA, dit classique, qui lui est propre.

Ce sont les protéines du soi.

Les cellules d'un fœtus portent pour moitié les protéines HLA de sa mère et pour moitié celles de son père.

Le fœtus est entouré d'un tissu appelé trophoblaste, qui l'isole du système immunitaire maternel ; les cellules de

ce tissu ne portent aucune protéine HLA classique mais une protéine nommée HLA-G, que l'on ne trouve qu'à

leur surface et qui est la même chez tous les fœtus.

Document 1 .Mode d'action du lymphocyte T sur l'antigène

.Les lymphocytes T cytotoxiques détruisent par cytolyse toute

cellule reconnue comme étrangère, car ils portent à leur surface

un récepteur capable d'effectuer la reconnaissance d'un

antigène associé à une protéine HLA portés par une cellule. Ce

mécanisme est un moyen de défense spécifique à médiation

cellulaire.

On met en présence de lymphocytes T cytotoxiques, d'une part

des cellules infectées par un virus (les antigènes viraux sont alors

exposés à leur surface, portés par les protéines HLA) et, d'autre

part, des cellules trophoblastiques.

Les cellules infectées sont lysées mais les cellules

trophoblastiques échappent à la destruction

Document 2 . Mode d'action des cellules NK sur l'antigène

Les cellules NK(Natural Killer) ne savent pas distinguer le soi du

non-soi ; elles sont spécialisées dans la destruction des cellules

qui ne présentent pas de protéine HLA classique à leur surface;

Ces cellules NK portent à leur surface un récepteur KIR (killing

inhibitory receptor) qui présente une complémentarité de forme

avec la protéine HLA-G.

Pour étudier le rôle des cellules NK vis à vis des cellules du trophoblaste, deux séries d'expériences ont

été réalisées :

1ère série d'expériences :

a. On cultive une lignée de cellules humaines appelées K562 qui ne présentent aucune protéine

HLA classique ; in vitro, ces cellules sont très facilement détruites par les cellules NK.

b. On fait exprimer à la surface des cellules K562 la protéine HLA-G ; elles deviennent résistantes

à l'attaque des cellules NK.

c. Si on bloque cette protéine HLA-G par un anticorps spécifique de cette molécule, on restaure

la sensibilité des cellules K562 à l'attaque des NK.

4

2ème série d'expériences :

d. Pour établir la pertinence des résultats obtenus in vitro, dans le contexte de la grossesse, on

met en présence des cellules du trophoblaste d'un fœtus et des cellules NK de sa mère. Les

cellules du trophoblaste ne sont pas attaquées.

e. On obtient le même résultat avec les cellules du trophoblaste et des cellules NK d'autres

mères.

EXERCICE 5

Le fœtus constitue une sorte d’allogreffe temporaire qui survit pendant neuf mois. Or, les cellules du

fœtus devraient constituer du non soi pour le système immunitaire de la mère, car elles expriment des

marqueurs protéiques différents de ceux de la mère. Une recherche est menée pour découvrir certains

mécanismes qui permettent au fœtus d’échapper au système immunitaire de sa mère pendant la

grossesse.

Le fœtus est entouré d'un tissu appelé trophoblaste, qui

l'isole du système immunitaire maternel. Les cellules du

trophoblaste n’expriment pas les protéines HLA de classe I

qui sont au cœur de la cytotoxicité de certains lymphocytes

vis-à-vis du non-soi (Document 1).

1. Explique le mécanisme de cytotoxicité cellulaire des

Lymphocytes Tc.

2. Détermine la cause de l’inefficacité des LTc contre les

cellules fœtales.

Par ailleurs, les cellules du trophoblaste portent sur leur

surface et secrètent dans le milieu une protéine nommée

HLA-G, molécule non polymorphe. On a proposé

l’hypothèse que cette protéine HLA-G empêche la

reconnaissance des cellules du trophoblaste par le système

immunitaire comme cellules de non-soi.

Dans le but de valider cette hypothèse, l’expérience 1 a été réalisée. Les conditions et les résultats

sont présentés dans le document 2.

5

3. Les résultats obtenus valident-ils l’hypothèse testée ? Justifie ta réponse.

Certaines cellules cancéreuses produisent également la

protéine HLA-G. Afin de savoir si cette molécule permet

aux cellules d’échapper à l’action des lymphocytes T, on

réalise les expériences 2 et 3 suivantes :

Expérience 2 : Des macrophages sont placés en contact

avec des cellules de non soi portant HLA-G. Leur

capacité d’activer les lymphocytes T4 devient réduite.

Expérience 3 : Des lymphocytes T8 sont cultivés en

présence de deux types de cellules cancéreuses. Les

résultats figurent dans le document 3 ci –contre .

4. Détermine, à partir de chacune des expériences 2 et

3, comment la HLA-G contribue-t-elle à rendre la

réponse immunitaire spécifique moins efficace.

EXERCICE 6

L’infection à VIH/SIDA est devenue une menace planétaire. Une étude menée sur une population à

risque élevé a montré que certaines personnes ont été à plusieurs reprises exposées au VIH et restent

séronégatives.

On se propose de rechercher les causes possibles de cette résistance à l’infection.

Le document 10 est relatif à l’entrée du VIH dans une cellule immunitaire.

Le tableau 5 fournit des informations génétiques et sérologiques dans une population à risque.

S et R représentent 2 allèles du gène codant la protéine membranaire CCR5 de la cellule immunitaire.

La chaîne polypeptidique synthétisée à partir de l’allèle S comporte 352 acides aminés au total alors

que celle qui est synthétisée à partir de l’allèle R a 205 acides aminés. L’allèle S est l’allèle le plus

fréquemment rencontré dans les populations humaines.

1) En exploitant le document 10, explique comment le VIH infecte les cellules immunitaires.

2) Formule une hypothèse expliquant la résistance de certains sujets à l’infection à VIH /SIDA, à partir

des informations fournies par les documents 10 et 5.

L’infection par le VIH provoque après un délai variable, un déficit immunitaire sévère puis l’apparition

du SIDA.

Le tableau 6, résume les résultats d’une enquête portant sur le génotype et sur la proportion de

personnes séropositives ayant développé le SIDA.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%