Cah. Nutr. Diét., 40, 2, 2005 97

comportement alimentaire

comportement alimentaire

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION

ALIMENTAIRE DANS L’ÉTUDE

SU.VI.MAX (1995-2002)

Chantal SAVANOVITCH1, Valérie DESCHAMPS1, Nathalie ARNAULT2, Katia CASTETBON1,

Sandrine BERTRAIS1, 2, Louise MENNEN1, 2, Pilar GALAN1, 2, Serge HERCBERG1, 2

Depuis le début des années 1970, de très nombreux travaux issus de la

recherche fondamentale, clinique et épidémiologique ont permis d’identifier

divers facteurs nutritionnels (alimentaires, marqueurs de l’état nutritionnel

et activité physique), qui en excès ou en insuffisance, sont susceptibles

d’intervenir en tant que facteur de risque, ou au contraire de protection, vis-

à-vis du développement de certaines maladies chroniques [1].

C’est sur la base de ces connaissances scientifiques et des enjeux humains,

sociaux et économiques associés à ces maladies (cancers, maladies cardiovas-

culaires, obésité, ostéoporose, diabète,..), qu’ont été fixés, en 2001, les objec-

tifs du Programme National Nutrition Santé (PNNS) [2]. Ces objectifs de

santé publique ont été traduits sous forme de recommandations d’apports

quantitatifs de groupes d’aliments, à destination du grand public et diffusées

par l’intermédiaire de guides de référence [3].

Surveiller les facteurs risque ou de protection liés à la

nutrition est un élément essentiel pour définir, évaluer

l’impact, et, éventuellement, ajuster les actions de santé

publique selon les évolutions observées. Concernant l’ali-

mentation, la plupart des informations longitudinales dis-

ponibles proviennent des données statistiques relatives

aux disponibilités alimentaires et aux achats des ménages

(FAO, Insee, données Sécodip…). Malgré l’intérêt de ces

informations indirectes sur les tendances évolutives de la

consommation alimentaire moyenne de la population, ces

données ne représentent pas les consommations réelles,

et masquent les disparités en fonction de l’âge, du sexe,

des catégories socioprofessionnelles,… Peu de données

recueillies par des enquêtes transversales répétées ou lon-

gitudinales (cohortes), permettent en France de décrire

l’évolution de la consommation alimentaire mesurée au

niveau des individus.

La cohorte constituée pour l’étude SU.VI.MAX, suivie

régulièrement sur le plan alimentaire depuis 1995, offre

l’opportunité d’analyser l’évolution des consommations,

en termes d’aliments et de nutriments, sur une large popu-

lation adultes [4]. L’objectif de cet article est de présenter

l’évolution entre 1995 et 2002, de la consommation ali-

mentaire des participants à cette étude SU.VI.MAX, par

catégories d’aliments telles qu’elles ont été définies pour

les repères de consommation du PNNS [3].

Matériel et méthodes

Population

L’étude SU.VI.MAX (Supplémentation en vitamines et

minéraux anti-oxydants) est un essai d’intervention rando-

misé en double aveugle et contre placebo, dont l’objectif

principal visait à évaluer l’impact pendant 8 ans d’un

1. Unité de Surveillance et d’Épidémiologie Nutritionnelle (USEN), Institut national

de Veille Sanitaire (InVS), Institut Scientifique et Technique de l’Alimentation

(ISTNA), Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Paris, France.

2. UMR INSERM U.557/INRA U.1125/CNAM, Unité de Recherche en Épidé-

miologie Nutritionnelle (UREN), Institut Scientifique et Technique de l’Alimentation

(ISTNA), Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Paris, France.

Correspondance : Ch. Savanovitch, à l’adresse ci-dessus.

E-mail : [email protected]

98 Cah. Nutr. Diét., 40, 2, 2005

comportement alimentaire

apport quotidien d’antioxydants (β− carotène, vitamines C

et E, sélénium et zinc) à des doses nutritionnelles, sur

l’incidence des cardiopathies ischémiques et des cancers,

et sur la mortalité [4-6]. Cette étude a également permis

de disposer d’une banque de données sur la nutrition et la

santé. Au total, 12 741 sujets (7 713 femmes âgées de

35 à 60 ans, et 5 028 hommes âgés de 45 à 60 ans) ont

été inclus et suivis depuis 1994-1995, après que près de

80 000 personnes se soient portées volontaires suite à

une campagne médiatique nationale.

Recueil des données alimentaires

Les données alimentaires ont été recueillies par déclaration

thématique de l’alimentation sur 24 heures tous les 2 mois,

soit 6 enregistrements par sujet et par an. Les jours choisis

pour les enregistrements ont été aléatoirement répartis sur

la semaine (week-ends compris), afin d’améliorer la repré-

sentativité de la mesure des apports alimentaires. À l’occa-

sion de ces enregistrements alimentaires, des précisions

étaient demandées sur les aliments consommés, les lieux de

prise alimentaire (domicile, restaurant, cantine…), les quan-

tités consommées, les modes de préparation, l’origine des

aliments (surgelés, conserves…) et les marques. Ces infor-

mations étaient utilisées pour évaluer avec précision les

apports nutritionnels des sujets.

Les jours tirés au sort, les sujets saisissaient l’ensemble de

leurs prises alimentaires selon le moment de la journée, y

compris les collations. Les données quantitatives ont été

estimées par les sujets grâce au manuel photographique

des portions alimentaires de l’étude, validé par une étude

spécifique [6]. Il comprend plus de 250 aliments (soit

1 000 aliments génériques), représentés en trois tailles

principales pour la plupart des quantités. Avec la possibi-

lité de choisir les positions extrêmes ou entre les portions,

sept possibilités de tailles différentes étaient proposées.

Analyses statistiques

Les analyses sur les données alimentaires portent ici sur

les sujets ayant répondu à au moins 6 enregistrements ali-

mentaires par période de 2 ans (si les sujets avaient

répondu à plus de 6 rappels en 2 ans, les rappels supplé-

mentaires ont été pris en compte dans les analyses). Les

périodes analysées sont : 1995-1996 (n = 6 396), 1997-

1998 (n = 4 605), 1999-2000 (n = 3 187), 2001-2002

(n = 2 035). Les analyses ont été réalisées séparément

chez les hommes et les femmes. Les apports alimentaires

ont par ailleurs été décrits au cours du temps à classes

d’âge équivalentes, pour tenir compte du vieillissement de

la cohorte.

Les données alimentaires sont décrites sous forme

d’apports quantitatifs en grammes (moyennes et écarts-

types) et de fréquences de consommation par catégorie

d’aliments, telles qu’elles peuvent être définies d’après les

repères de consommation du PNNS (tableau I). La pro-

portion de sujets atteignant les repères de consommation

du PNNS est quant à elle présentée en pourcentage. Les

indicateurs utilisés pour chaque catégorie d’aliments selon

les objectifs et repères de consommation du PNNS sont

détaillés dans le tableau II. Des tests de tendances ont été

réalisés pour comparer, aux différentes périodes d’étude,

les apports moyens des groupes d’aliments à tranche

d’âge équivalente et par sexe. L’évolution dans le temps

des pourcentages de sujets atteignant les seuils de

consommation attribués à chaque catégorie d’aliments a

été testée par un Chi-2 de tendance. Le logiciel SAS (ver-

sion 6.2) a été utilisé pour l’analyse des données.

Résultats

Fruits et légumes

En moyenne, la consommation de fruits en g/jour a aug-

menté au cours des années d’enquête chez les hommes

comme chez les femmes (tableau III). Une augmentation,

régulière au cours des périodes d’enquête, de la consom-

mation de fruits a été observée dans chaque tranche d’âge

au cours des différentes périodes d’enquête mais n’était

pas significative. Par exemple, les hommes de 50-59 ans

en 1995–1996 consommaient en moyenne 235,7 g/jour

de fruits, et ceux du même âge en 2001–2002 en

consommaient 243,4 g/jour (p = 0,23).

Globalement, la consommation moyenne de légumes a

légèrement augmenté en 2001-2002 par rapport à 1995-

Tableau I.

Exemples d’aliments inclus dans les groupes d’aliments, selon les repères de consommation du PNNS.

Groupe d’aliments Aliments

Fruits et légumes Fruits frais, au sirop, en compote, pur jus de fruit et jus de fruit sans sucre ajouté

Légumes crus ou cuits, soupes de légumes et jus de légumes

Pains, céréales, pommes de terre et légumes secs Pains, biscottes

Riz, pâtes, semoule, céréales du petit déjeuner sans sucre ajouté

Pommes de terre et légumes secs

Lait et produits laitiers Lait et boissons chaudes à base de lait, yaourts, petits suisses, fromages blancs,

fromages frais, fromages affinés

Viandes et volailles, produits de la pêche et œufs Viandes rouges, volailles, gibier, abats, jambon cuit

Poissons frais, en conserve, surgelés et crustacés

Œufs entiers, omelettes

Matières grasses ajoutées Beurre, crème fraîche, saindoux, graisse d’oie, lard, huiles, coprah, margarine,

pâte d’arachide, pâte à tartiner

Sucre et produits sucrés Miel, confiture, chocolat, gâteaux, biscuits, pâtisseries, crêpes, entremets,

crèmes desserts, glaces

Sirops, sodas, jus de fruits sucrés et nectars,

Bonbons, céréales du petit déjeuner sucrées ou chocolatées, pâte d’amande

Boissons alcoolisées Vins, bière, cidre et spiritueux

Les plats composés contenant différentes catégories d’aliments n’ont pas été pris en compte.

Cah. Nutr. Diét., 40, 2, 2005 99

comportement alimentaire

Tableau II.

Indicateurs utilisés pour chaque catégorie d’aliments selon les objectifs de santé publique et les repères de consommation du PNNS.

Catégorie d’aliments Indicateurs utilisés

Fruits et légumes < 3,5/jour* (moins d’1,5 portion de fruits et moins de 2 portions de légumes

quotidiennement)

≥ 5/jour**

Pains, céréales, pommes de terre et légumes secs ≥ 3/jour***

Lait et produits laitiers 3/jour**

Viandes et volailles, produits de la pêche et œufs (VPO) VPO : 1 à 2/jour**

Produits de la pêche : ≥ 2/semaine**

Matières grasses ajoutées Apports moyens en g/jour*** (Limiter la consommation**)

Sucre et produits sucrés Apports moyens en g/jour*** (Limiter la consommation**)

Boissons alcoolisées Hommes : ≤ 3 verres/jour**

Femmes : ≤ 2 verres/jour**

Tous : ≤ 20 g/jour* abstinents exclus ou non

* Référence utilisée pour la définition de l’objectif de santé publique.

** Repère de consommation du PNNS.

*** Indicateur utilisé pour des raisons méthodologiques.

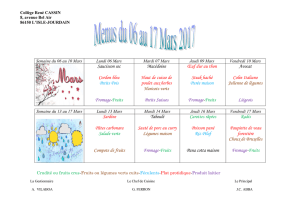

Tableau III.

Consommation de groupes d’aliments (g/jour) selon le sexe et la période.

Groupe d’aliments Année Hommes Femmes

Moy ± Ec typ Moy ± Ec typ

Fruits 1995-1996

1997-1998

1999-2000

2001-2002

232,5 ± 151,6

234,6 ± 149,2

245,6 ± 155,5

249,2 ± 160,4

216,6 ± 125,3

215,3 ± 121,7

222,5 ± 125,0

230,3 ± 127,7

Légumes 1995-1996

1997-1998

1999-2000

2001-2002

241,5 ± 129,0

238,8 ± 125,0

243,1 ± 132,8

251,1 ± 123,5

230,6 ± 114,6

225,6 ± 112,9

226,4 ± 112,0

242,4 ± 117,1

Pains, céréales,

pommes de terre et légumes secs 1995-1996

1997-1998

1999-2000

2001-2002

295,8 ± 123,3

295,6 ± 118,1

289,4 ± 109,2

295,1 ± 118,3

197,4 ± 84,9

195,8 ± 83,5

191,3 ± 81,3

190,4 ± 78,0

Lait et produits laitiers 1995-1996

1997-1998

1999-2000

2001-2002

260,4 ± 164,2

257,0 ± 163,7

259,7 ± 166,9

261,4 ± 169,2

258,2 ± 163,5

253,0 ± 155,8

254,0 ± 157,9

250,8 ± 157,3

Viandes et volailles,

produits de la pêche et oeufs 1995-1996

1997-1998

1999-2000

2001-2002

172,5 ± 65,1

163,7 ± 63,2

155,7 ± 59,9

151,5 ± 59,5

127,6 ± 49,3

117,8 ± 48,9

114,4 ± 48,1

110,1 ± 48,2

Matières grasses ajoutées 1995-1996

1997-1998

1999-2000

2001-2002

25,6 ± 13,2

24,5 ± 13,1

22,8 ± 12,7

15,2 ± 11,7

21,6 ± 10,7

20,3 ± 10,4

18,6 ± 10,0

12,8 ± 9,0

Sucre et produits sucrés 1995-1996

1997-1998

1999-2000

2001-2002

134,6 ± 92,6

133,8 ± 97,8

129,4 ± 86,6

129,9 ± 92,7

113,9 ± 77,9

113,6 ± 82,8

110,1 ± 77,7

106,0 ± 69,4

Boissons alcoolisées

(g d’alcool) 1995-1996

1997-1998

1999-2000

2001-2002

29,3 ± 24,2

31,2 ± 24,1

31,4 ± 23,6

30,5 ± 24,3

11,0 ± 13,2

12,0 ± 13,7

12,2 ± 13,6

11,3 ± 12,6

Effectifs :

Hommes 1995-1996 : 2 731 ; 1997-1998 : 2005 ; 1999-2000 : 1458 ; 2001-2002 : 962.

Femmes 1995-1996 : 3 665 ; 1997-1998 : 2 600 ; 1999-2000 : 1 729 ; 2001-2002 : 1 073.

100 Cah. Nutr. Diét., 40, 2, 2005

comportement alimentaire

1996 (tableau III). Néanmoins, les analyses à classes d’âge

équivalentes montrent une tendance à la diminution, non

significative, dans chaque tranche d’âge. Seuls les hommes

de 50-59 ans voyaient leur consommation diminuer signi-

ficativement (de 250,7 g/jour (± 35,8) à 234,4 g/jour

(± 117,5) ; p = 0,03). L’augmentation globale moyenne

semblait donc liée au vieillissement de la cohorte, puisque

les sujets des classes d’âge les plus élevées en étaient les

plus forts consommateurs : par exemple, en 2001-2002,

les hommes de 50-59 ans consommaient en moyenne

234,4 g/jour de légumes contre 268,2 g/jour chez ceux

de 60-68 ans à la même période.

Le pourcentage de petits consommateurs de fruits et

légumes, selon l’objectif de santé publique du PNNS, a

globalement diminué de 31,5 % en 1995-1996 à 21,0 %

en 2001-2002 chez les hommes, et de 25,9 % à 18,2 %

chez les femmes au cours de la même période. Si le

repère de consommation du PNNS est pris en considéra-

tion, le pourcentage des sujets consommant au moins 5

fruits et légumes par jour a augmenté sur la même période

(hommes : 14,6 % à 22,5 % ; femmes : 17,0 % à

27,5 %). Ces améliorations ont été observées également

lorsque les analyses ont été réalisées à tranches d’âge

équivalentes (fig. 2a), exprimées pour l’objectif de santé

publique (< 3,5 par jour, Figure 1a) ou le repère de

consommation (≥ 5 par jour, (fig. 2b).

Pains, céréales, pommes de terre et légumes secs

Les apports alimentaires moyens en pain, céréales, pommes

de terre et légumes secs ont été peu modifiés au cours des

quatre périodes d’enquêtes, chez les hommes comme les

femmes (tableau III). À tranche d’âge équivalente et selon

le sexe, aucune modification significative des apports en

cette catégorie d’aliments n’a été observée.

La proportion de personnes consommant du pain, des

céréales, des pommes de terre ou des légumes secs au

moins 3 fois par jour, était de l’ordre de 30 % au cours

des quatre périodes d’enquête. Cette proportion n’a pas

évolué chez les femmes et a diminuée chez les hommes

(de 33,8 % à 30,6 %) sur la période considérée. À

tranche d’âge équivalente, chez les hommes comme chez

les femmes, cette proportion augmentait chez les moins

de 50 ans, alors qu’elle diminuait chez les personnes âgées

de 50 ans et plus. Par exemple, chez les femmes, elle est

passée de 28,5 % en 1995-1996 à 30,9 % (p < 0,001)

chez les 40-49 ans, et de 32,7 % à 28,5 % chez les 60-

68 ans (p < 0,01).

Lait et produits laitiers

La consommation de lait et produits laitiers est restée rela-

tivement stable en moyenne au cours des 8 années de

l’étude SU.VI.MAX. (tableau III). Ce constat est confirmé

par les analyses sur tranches d’âge équivalentes.

De 3 % à 5 % des sujets ont consommé 3 produits lai-

tiers par jour sur la période considérée : 70 % à 75 % en

consommaient moins et 20 % à 25 % en consommaient

plus. Les individus pris en compte pour ce repère devaient

avoir consommé 3 produits laitiers (ni plus, ni moins) par

jour sur l’ensemble des enregistrements de 24 h remplis

par période de 2 ans. Aucune tendance commune signifi-

cative n’a été observée à tranche d’âge équivalente.

Viandes et volailles, produits de la pêche et œufs

La consommation moyenne de viandes, produits de la

pêche et œufs a diminuée dans les deux sexes (tableau III).

Cette diminution des apports moyens est observée pour

chaque tranche d’âge (p ≤ 0,001).

Près de 80 % des hommes de l’étude SU.VI.MAX attei-

gnaient le repère de consommation du groupe viandes,

poissons, œufs, sans variation majeure au cours du temps

(77,6 % à 79,5 % selon les années). Chez les femmes,

cette proportion est passée de 78,4 % en 1995-1996 à

74,2 % en 2001-2002, ce qui est dû surtout à une dimi-

nution de cette proportion chez les femmes les plus

jeunes : chez les femmes de 40-49 ans, elle est passée de

77,9 % à 66,4 % (p < 0,001), et de 80,7 % à 74,5 %

chez celles de 50-59 ans (p < 0,01)). De 9 % à 13 % des

hommes consommaient de la viande, du poisson ou des

œufs moins de 1 fois par jour, alors que ces chiffres

étaient de 18 % à 22 % chez les femmes. Ceux qui en

consommaient plus de 2 fois par jour étaient de 8 % à

13 % chez les hommes et de 4 % à 6 % chez les femmes.

Par ailleurs, près de la moitié des sujets ont consommé au

moins deux fois par semaine du poisson quels que soient

l’âge, le sexe et la période considérée.

Matières grasses ajoutées

Les données de l’étude SU.VI.MAX ont montré une forte

diminution des consommations de matières grasses ajoutées

sur la période étudiée (tableau III). Cette diminution a été

observée pour chaque tranche d’âge (p ≤ 0,001, (fig. 2).

5

0

10

15

20

25

30

35 P = 0,04

P = 0,05

P = 0,02

50-59 ans 60-68 ans 50-59 ans 60-68 ans

Hommes Femmes

< 3,5/jour

%

5/jour

0

5

10

15

20

25

30

35

50-59 ans 60-68 ans 50-59 ans 60-68 ans

Hommes Femmes

%

1995-1996

1997-1998

1998-1999

2001-2002

P ≤ 0,001

Figure 1.

Fréquences de sujets consommant moins de 3,5 portions par jour (a) ou au moins 5 fruits et légumes par jour (b)

selon le sexe et l’âge dans l’étude Suvimax entre 1995-1996 et 2001-2002.

Cah. Nutr. Diét., 40, 2, 2005 101

comportement alimentaire

Produits sucrés

Les consommations moyennes de produits sucrés ont légè-

rement diminué (tableau III). Les analyses à tranches d’âge

équivalentes ne montrent pas de tendance commune pou-

vant expliquer cette légère diminution des apports en

moyenne.

Boissons alcoolisées

La consommation d’alcool a peu évolué (tableau III). Quel

que soit le sexe, aucune modification significative n’a été

observée à tranche d’âge équivalente.

Le pourcentage d’hommes consommant moins de 3 verres

de boissons alcoolisées par jour est passé de 59,8 % en

1995-1996 à 56,9 % en 2001-2002. Chez les femmes,

autour de 80 % consommaient moins de 2 verres par

jour, sans que cette proportion n’ait été modifiée au cours

du temps. Quel que soit le sexe, aucune modification signi-

ficative n’a été observée à tranches d’âge équivalentes.

Discussion

Chez les adultes participant à l’étude SU.VI.MAX, âgés

de 35 à 60 ans pour les femmes et de 45 à 60 ans pour

les hommes au début du suivi (1994-1995), l’analyse de

leurs apports alimentaires moyens a montré entre 1995

et 2002 : a) une tendance à l’augmentation de la consom-

mation de fruits, ; b) une stabilité de la consommation de

féculents, produits sucrés, des produits laitiers et des bois-

sons alcoolisées, et c) une diminution de la consomma-

tion de légumes, des viandes, poissons et œufs et de celle

des matières grasses ajoutées.

Lorsque les apports alimentaires ont été analysés selon les

repères de consommation du PNNS diffusés au grand

public, cette population semblait se rapprocher des repères

de consommation pour les fruits et légumes, et s’en éloi-

gner pour les boissons alcoolisées, les autres groupes d’ali-

ments qui sont l’objet de recommandations chiffrées ne

semblant pas connaître d’évolution notable. Permettant

de tenir compte du vieillissement de la cohorte, et de

l’évolution des comportements alimentaires habituelle-

ment observée chez les adultes les plus âgés, les analyses

réalisées à classes d’âge équivalentes ont montré de façon

intéressante qu’une même tendance de la consommation

moyenne était retrouvée dans toutes les classes d’âge

pour les fruits (qui augmentaient dans les différentes

classes d’âge), les matières grasses, et les viandes, pois-

sons et œufs (qui diminuaient).

Ces résultats semblent a priori différents de ce qui est

observé dans d’autres études réalisées en France, notam-

ment celles transversales répétées, telles que le Baromètre

santé nutrition conduit par l’Institut National de Préven-

tion et d’Éducation pour la Santé (INPES) en 1996 [7] et

2002 [8] ou l’enquête Individuelle Nationale des Consom-

mations Alimentaires (INCA), enquête transversale conduite

en 1998-1999 par le CREDOC et l’Agence Française de

Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) [9]. La variété

des populations étudiées, en raison notamment de classes

d’âge plus larges dans les Baromètres de l’INPES et

l’enquête INCA, et la diversité des méthodes de recueil et

d’analyse des données alimentaires (dont la définition des

groupes d’aliments) contribuent à comprendre en grande

partie ces différences. Il est important de noter qu’en

général, la hiérarchie des groupes d’aliments est retrouvée

au travers des études, avec certains groupes d’aliments

pour lesquels la majorité de la population satisfait le

repère (par exemple le groupe des viandes, poissons,

œufs), tandis que d’autres sont atteints par une faible pro-

portion des sujets inclus (par exemple les fruits et légumes

ou les produits laitiers).

D’une façon globale, les sujets de l’étude SU.VI.MAX

montrent une évolution de leurs consommations alimen-

taires vers les recommandations actuelles, alors que ce

n’est pas le cas entre les Baromètres santé nutrition de

1996 et de 2002 [7, 8]. Par exemple, dans le Baromètre

santé nutrition 2002, seulement 10 % des personnes

âgées de 12 à 75 ans consommaient au moins 5 fruits et

légumes par jour (sans que les jus de fruits soient pris en

compte), proportion comparable à celle relevée en 1996.

Cette différence peut être liée à l’utilisation d’une

méthode d’enquête différente : un relevé unique des fré-

quences de consommation la veille de l’entretien en

février et mars de l’année d’enquête pour le Baromètre,

contre 6 enregistrements de 24 heures sur une période de

deux ans dans l’étude SU.VI.MAX. Dans cette dernière,

la tendance favorable peut également être expliquée par

la classe d’âge plutôt élevée des sujets, quoique les analyses

réalisées à classes d’âges équivalentes aient montré que

cette amélioration ne soit pas seulement liée à l’âge pour

les fruits. Bien que la majorité des sujets de l’étude

SU.VI.MAX respecte le repère de consommation, l’aug-

mentation de la consommation d’alcool reste quant à elle

préoccupante chez les hommes les plus jeunes.

Il n’existe que peu d’études de cohorte en France permet-

tant de faire des analyses équivalentes sur de larges popu-

lations d’adultes, avec un recueil de données alimentaires

suffisamment détaillé pour adapter la méthode d’analyse

aux recommandations qui ont été diffusées dans le cadre

du PNNS ultérieurement à la mise en place de l’étude.

Cependant, la participation volontaire à un essai d’inter-

vention tel que l’étude SU.VI.MAX induit des limitations

dans la portée de ces résultats. La question de l’âge des

sujets inclus, déjà évoquée précédemment, conduit à

considérer que ces résultats sont probablement à l’image de

la population adulte française d’âge mûr, ces sujets ayant

été considérés comme représentatifs de la population sur

les principales caractéristiques sociodémographiques [10],

avec la réserve supplémentaire qu’il s’agit d’une cohorte

de volontaires intéressés par l’alimentation. Disposer de

données chez des adultes d’âge moins élevé reste primor-

diale, d’autant qu’il est observé dans les études transversales

Figure 2.

Apports moyens quotidiens en matières grasses ajoutées (g/jour) selon le

sexe et l’âge dans l’étude Suvimax entre 1995-1996 et 2001-2002.

6

6

1

/

6

100%