Envoyé par Isabelle.

FIGURES MACROSTRUCTURALES

(marquage sur le référent : la figure manipule la valeur de vérité de l’énoncé)

Figures de pensée

Figures d’amplification

paraphrase : développe un thème en le diluant dans une multitude d’informations secondaires. Développement

explicatif apporté à un texte.

conglobation : ne révéler la cause d’un énoncé qu’à la fin de l’énoncé

épiphonème : courte formule, à la fin d’un texte souvent, qui prolonge la pensée de manière générale et

sentencieuse, comme la morale de la fable chez La Fontaine

épiphrase : commentaire ajouté à la fin d’un discours ou d’un récit, qui énonce un sentiment, une opinion ou

précision de l’auteur ou du narrateur

sentence, noème, proverbe : la formule seule

pointe ou chute

périphrase : formulation qui contourne un mot ou une idée en utilisant plus de mots que nécessaire. On parle de

pronomination, puisqu’elle remplace un nom, sans être un pronom, pour ennoblir l’expression. Peut cependant devenir

stéréotypée ou cliché à la longue (le billet vert pour le dollar)

circonlocution : péjoratif, périphrase alambiquée et affectée

Figures de double langage

Figures qui manipulent l’énonciation, le sujet de l’énonciation, la valeur de vérité d’un énoncé, en la sous-envaluant, en la

sur-évaluant, en l’inversant ou en en donnant une approximation partielle.

prétérition

interrogation, ou question rhétorique : déguise une assertion en question

apostrophe : allocution à l’adresse d’une personne. Elle est rhétorique quand elle ne s’adresse pas au destinataire

attendu de l’énoncé, par exemple dans un monologue de théâtre, à un personnage absent. Destinataires variés : Dieu, une

instance transcendante, une entité abstraite (> personnification), le lecteur (quand le coryphée s’adresse directement au

public dans la tragédie grecque : parabase), un interlocuteur fictif, un destinataire inidentifiable (quand un personnage

parle à la cantonnade). Détournement de l’énonciation, qui doit créer un effet inattendu dans le discours ou le récit. Sa

brièveté la distingue de l’incantation ou de l’invocation.

prosopopée : procédé d’énonciation, qui à l’intérieur d’un discours ou d’un récit, donne la parole à un absent, un

mort, un dieu ou une entité abstraite.

sermocination : dialogue intérieur avec soi-même.

ironie : issue de la raillerie, elle amène une forme d’expression souvent antiphrastique, dans laquelle le locuteur fait

mine de reprendre à son compte les propos de l’adversaire qu’il attaque, tout en en dénonçant le scandale. La théâtralité

du discours ironique vient de ce qu’il superpose deux voix, celle du locuteur et celle de l’énonciateur qui est raillé >

polyphonie, qui met à distance le discours cité, pour en faire jaillir le mal. Sous couvert d’assentiment et de louange,

l’ironie dénonce et blâme.

litote : atténue la vigueur d’un énoncé afin, paradoxalement, de lui donner plus de force. Si le but de la litote est le

même que celui de l’hyperbole, ses modalités diffèrent, car la litote exprime une idée forte, mais par une économie de

moyens. Son caractère paradoxal suppose une intention assez fine de la part de celui qui s’exprime et la possibilité d’un

décodage chez le destinataire. C’est pourquoi elle est moins répandue que l’hyperbole dont l’intention et l’effet sont plus

évidents et moins risqués au point de vue de la réception.

euphémisme : adoucit l’expression d’une réalité grossière, brutale ou susceptible de provoquer des sentiments de

gêne ou de crainte. Il nous a quittés pour il est mort. Dans la littérature classique, ce procédé permet de respecter au moins

formellement les bienséances, c'est-à-dire qu’on peut s’exprimer sans heurter la morale ou le pouvoir. Les procédés

euphémiques s’appliquent aux réalités qui choquent la sensibilité humaine.

hyperbole : exagération de l’expression, pour produire plus d’impression.

adynaton : sorte d’hyperbole produisant une image impossible ou irréaliste, comme un vent à décorner les bœufs.

hypotypose : description d’une chose ou d’une scène si vive et énergique que cette dernière s’offre aux yeux avec la

présence et le relief de la réalité, au point que le lecteur a l’impression de la vivre en direct. L’actualité de l’objet décrit

devient la sienne ; le passé a soudain le relief du présent. Un préalable à l’hypotypose est l’actualisation : c’est pourquoi

elle est souvent marquée par le présent narratif, qui superpose l’énoncé, son énonciation et sa lecture. La caractérisation

est essentielle et maximale : elle donne une série de détails. Cette fragmentation de la vision consiste à ne pas dire de quoi

l’on parle et à ne présenter du sujet que des éléments épars et fortement pittoresques. Enfin, la source de l’hypotypose est

ambiguë : effacement de la présence du narrateur, de sorte que le lecteur a l’impression de regarder avec ses propres

yeux.

allusion : pour signifier qqch de manière oblique ou approximative

épanorthose ou expolition : consiste à revenir sur un propos pour le modifier. Peut être atténuative (son attitude est

choquante, disons originale) ou majorante (son idée est rétrograde, voire moyenâgeuse).

correction : plus radicale, elle refuse un mot (vous parlez d’une voiture : j’appelle cela un tacot).

anthorisme : correction sur le mode de l’agressivité (il faut vous oublier, ou plutôt vous haïr).

rétractation ou palinodie : quand on nie ce qui précède.

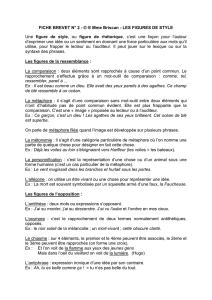

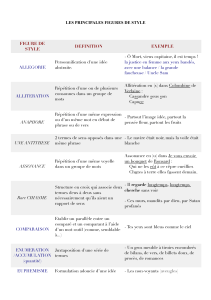

allégorie : du grec allegorein, parler autrement. Image utilisée sous forme de récit ou de tableau, utilisant des tropes

comme la métaphore, la métonymie et la synecdoque, et permettant une double lecture. Le symbole est une partie

d’allégorie, il faut un réseau cohérent de symboles pour pouvoir parler d’allégorie. Le double sens vient du fait que se

superposent deux strates d’interprétation, une strate littérale et une strate figurée, établissant un système de relations

continues entre deux isotopies. En fonction du degré d’absence ou de présence du comparé, l’allégorie est plus ou moins

énigmatique (allégorie in absentia ou in praesentia). Les marqueurs qui introduisent les allégories explicites sont des

embrayeurs rhétoriques, comme dans l’Albatros : Le poète est semblable au prince des nuées. L’allégorie se rencontre dans tout

récit porteur de signification morale : fable, proverbe, parabole, apologue, et dans les tableaux (Balzac, dans Ferragus

représente Paris comme un monstre).

Lieux du discours, topoï (structures logico-discursives stéréotypées)

dubitation : doute feint d’un narrateur ou d’un personnage qui ne sait quel parti ou quelle décision prendre.

Formes : interrogation directe ou indirecte, alternative. L’égarement est le stade paroxystique de la dubitation, cette

interrogation désespérée, dans un accès de folie.

parallèle, à des réalités historiques ou lointaines

digression : propos ou récit qui semble s’écarter du sujet initial, mais qui concourt au but que s’est fixé l’auteur ou

le narrateur. Chez Montaigne et Proust, les digressions sont des procédés d’écriture systématiques, au point qu’ils

deviennent même des récits secondaires.

parabases : digressions adressées directement au lecteur sont des.

parenthèse ou incise : courte digression sans lien syntaxique avec la proposition principale.

parembole : courte digression ayant un lien syntaxique avec la proposition principale.

accusation

imprécation : malédiction, vœu de malheur contre qq’un

apologue : récit porteur de signification morale, comme la fable, ou petite histoire moralisatrice insérée au sein du

discours.

prosopographie : description de l’apparence physique d’un personnage ou du visage.

ecphrasis : discours qui décrit une représentation, comme la description du bouclier d’Achille, dans l’Iliade.

Description médiatisée.

dialogisme : introduction d’un dialogue fictif dans un monologue ou dans un discours. Polyphonie énonciative, qui

rend le discours plus vivant et plus tragique en y introduisant la contradiction.

subjection est une forme d’énonciation qui présente une affirmation sous la forme question-réponse, dans un

simulacre de dialogue entièrement pris en charge par le narrateur ou l’orateur. Polyphonie fictive qui évite la sécheresse

du monologue ou du discours. Attention, le dialogisme diffère de la dubitation qui formule des questions sans introduire

de dialogue fictif, ni de polyphonie.

FIGURES MICROSTRUCTURALES

(FIGURAE VERBORUM)

Figures de mots, isolables, dont le repérage et le décodage sont nécessaires à la compréhension de l’énoncé. Cf.

l’incompréhension du Docteur Cottard qui ne comprend pas que l’énoncé « la danseuse brûle les planches » est une

métaphore et non à prendre au pied de la lettre.

Figures de diction : marquage sur le signifiant au plan sonore, graphique et matériel

Divers

anagramme : écart / trace

paragramme : enlever ou ajouter une lettre à un mot (merdre, Ubu roi)

aphérèse

apocope

Figures de répétitions

allitération

assonance

rime ou homéotéleute : en prose, effet de ressemblance, par leur finale, de mots situés à proximité les uns des

autres. On appelle homéoptotes des homéotéleutes produites par les terminaisons dues aux conjugaisons (je suis venu, j’ai

vu, j’ai vaincu) et polyptotes la reprise d’un terme en lui faisant subir des variations morpho-syntaxiques par la

conjugaison ou la déclinaison (base verbale identique, désinences différentes).

paronomase : ressemblance phonique de mots rapprochés dans un contexte. Figure fondée sur la paronymie.

à-peu-près : forme de calembour, sorte de paronomase in absentia (le combat des voraces et des coriaces).

épitrochasme : répétition de mots brefs, comme dans les Djinns de Hugo.

conduplication ou réduplication ou épizeuxe : répéter un mot ou groupe de mots dans une même phrase.

anadiplose : répétition sur la phrase suivante, en guise de liaison, qui se rencontre souvent dans les discours afin de

permettre aux auditeurs de mieux mémoriser les mots importants et de repérer les articulations logiques. La succession

d’anadiploses est une concaténation.

hypozeuxe : mise en parallèle d’une même structure syntaxique répétée (j’irai par la forêt, j’irai par la montagne).

anaphore : répétition d’un mot ou groupe de mots en tête de phrases ou de vers successifs.

épiphore : figure symétrique de l’anaphore, c'est la répétition d’un mot ou groupe de mots en tête de phrases ou de

vers successifs.

symploque : combinaison de l’anaphore et de l’épiphore.

antépiphore : répétition d’un vers au début et à la fin d’une même strophe.

épanalepse : figure controversée. Répétition expressive d’un mot ou groupe de mots à la suite (L’azur ! L’azur !

L’azur ! L’azur !).

antanaclase ou diaphore : le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Reprise avec un sens différent, d’un mot

prononcé par un interlocuteur ou adversaire (sens restreint moderne). L’énoncé confronte alors deux acceptions

différentes d’un même mot, pour en faire ressortir la richesse sémantique selon un rapport d’opposition ou de nuance.

Figures de construction : marquage sur le signifiant au plan syntaxico-sémantique

Figures de (dé-) construction phrastique

anacoluthe : du grec anakolouthon, absence de liaison. Rupture de l’enchaînement syntaxique, construction

délibérément fautive, d’une insolite rupture dans la concaténation de la phrase.Il est nécessaire d’avoir une connaissance

diachronique des règles syntaxiques pour ne pas prendre un décrochage ordinaire pour une anacoluthe.

aposiopèse : brusque interruption dans un discours, marquant une réticence à continuer une phrase, qui traduit une

émotion, exprime une menace, ou n’a pas besoin d’être terminée pour être comprise tout simplement. En abrégeant une

phrase que le lecteur pourrait terminer lui-même, l’aposiopèse institue une connivence entre narrateur et lecteur.

hyperbate : adjonction d’un syntagme à une phrase qui semble terminée (Albe le veut, et Rome). Elle met en valeur la

rallonge qui contient l’élément final et produit un effet de spontanéité. Certaines sont figées aujourd’hui : depuis cinquante

ans et plus. Manière de distribuer les éléments syntaxiques dans un ordre peu orthodoxe, proche du discours oral.

chiasme : juxtaposition ou coordination de deux syntagmes identiques quant à leur construction, mais disposée en

ordre inverse. Figure de symétrie 1-2 / 2-1.

épanadiplose : réduplication sous forme de chiasme d’un mot ou groupe de mots du début vers la fin d’une phrase

ou d’un vers (rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien).

antimétabole : permutation de termes d’un syntagme à l’autre (Roman des origines et origines du roman).

Figures de caractérisation non pertinente

alliance de mots : un caractérisé est affecté d’un caractérisant sémantiquement incongru (une femme briquée)

oxymore ou oxymoron : figure qui consiste à accoler des termes apparemment contradictoires dans un même

syntagme (jeune vieillard). Caractérisation totalement antithétique par rapport au caractérisé. Moyen de faire jaillir, dans une

formule très brève, une opposition sémantique qui se situe au niveau des connotations et des sens figurés. Cette union

forcée renforce la valeur des mots.

hypallage : figure qui consiste à rapporter à certains mots d’un énoncé ce qui devrait logiquement être attribué à

d’autres (elle éteignait de ses yeux l’innocente lumière pour elle éteignait de ses yeux innocents la lumière). Permutation de

caractérisants entre deux caractérisés.

pléonasme : répétition superflue d’une idée déjà contenue dans un mot de la même proposition. Caractérisation

absolument redondante par rapport au caractérisé. Cette répétition est plus ou moins fautive (les huit coins de sa tour

octogone).

redondance : elle concerne toutes les formes de superfluité dans le langage. A proprement parler, c’est le procédé

de reformulation expressive d’un énoncé.

métabole : accumulation de termes avec gradation (le dépit, la colère, la rage).

parastase ou expolition : accumulation obstinée d’idées semblables.

battologie (de Battos, roi de Cyrène, qui était bègue) : répétition fastidieuse des mêmes idées qui utilise en outre les

mêmes termes.

périssologie (du grec perissos, excessif) : formulation pléonastique motivée par un excès de minutie et qui revient à

ne faire que du remplissage.

zeugma ou attelage : réunion de termes au moyen d’un élément commun non répété et au prix d’une certaine

incohérence grammaticale ou sémantique. Coordination de deux caractérisants parfaitement discordants et

sémantiquement très hétérogènes entre eux. Les zeugmes peuvent être causés par l’ellipse ; ils sont liés alors à des

problèmes d’accords en genre et en nombre (la foudre est mon canon, les Destins mes soldats) ou bien ils viennent de

constructions incompatibles (je redoute et je m’attends à un échec). L’attelage est un zeugme sémantique, qui consiste à ajouter

un terme à un cliché pour lui redonner de la vigueur (je prends une douche et mes clefs et j’arrive).

Figures de sens ou tropes : marquage sur le signifié

Synecdoque et métonymie

synecdoque : du grec sunekdokhè, inclusion. Substitue une terme à un autre sur le fondement d’un rapport

d’inclusion et d’englobement des deux signifiés (le marbre pour la statue, car la statue est faite en marbre). Relation

tout/partie (voile pour bateau, épée pour lame), matière/objet (un vison pour un manteau de vison), genre/espèce (le bovidé pour le

bœuf ou au contraire le pain pour la nourriture en général), pluriel/singulier (l’ennemi pour les ennemis).

métonymie : trope par lequel un terme se substitue à un autre en raison d’un rapport de contiguité, de coexistence

ou de dépendance (la vengeance à la main, pour l’épée à la main, l’épée étant l’instrument de la vengeance > continuité

logique). La relation est souvent l’effet pour la cause (je te suivrai jusqu’au tombeau), la cause pour l’effet (lire Flaubert), le

contenant pour le contenu (boire une bouteille), le lieu d’origine pour la chose (boire un Bordeaux), le physique pour le moral

(avoir du nez), l’abstrait pour le concret (les fers pour la servitude). La fonction est emblématique.

A l’inverse de la métaphore, ces deux tropes ne sont pas construits sur une rupture d’isotopies : l’épée et la vengeance, le

marbre et la statue, font partie du même champ lexico-sémantique. Il en va autrement dans la métaphore rester de marbre qui

suppose un lien d’analogie entre l’humain et le minéral, isotopies différentes.

Les deux figures associent à un même signifiant deux signifiés possibles : au signifiant « vengeance », est associé un signifié

littéral « action de se venger » et un signifié tropique « épée » ; au signifiant « marbre » est associé un signifié littéral « espèce

de minéral » et un signifié tropique « statue ».

La différence entre les deux tropes est que la relation entre les deux signifiés est de contiguité dans la métonymie et

d’inclusion dans la synecdoque.

Ces deux tropes se figent et s’usent (se lexicalisent), surtout dans la langue de la tragédie classique. On leur préfère la

métaphore au pouvoir plus fortement imageant.

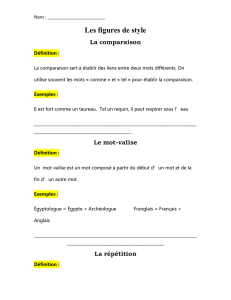

Comparaison et métaphore

comparaison : rapprochement de termes ou notions au moyens de liens explicites, à condition que le comparant et

le comparé relèvent de deux isotopies différentes (il est des parfums frais comme des chairs d’enfants). La comparaison figurative

est donc une métaphore explicite ou in praesentia. Entre le comparé et le comparant a lieu une tension sémantique, qui

engendre le motif de la comparaison et pose le problème de sa pertinence. Fonctions de la comparaison : ornementale,

argumentative, herméneutique.

métaphore : du grec metaphora, transfert. Ce trope opère un transfert de sens entre mots fondé sur un rapport

d’analogie plus ou moins explicite. Le lien est de type analogique alors que dans la comparaison, c’est davantage un lien

de ressemblance véritable. La métaphore réunit les sèmes communs à deux notions relevant d’isotopies différentes.

La métaphore

in praesentia

met en présence le comparant et le comparé, tous deux exprimés dans l’énoncé. C’est

la métaphore la plus répandue, la plus classique, dans la littérature comme dans la langue quotidienne. A la

différence de la comparaison figurative, comparant et comparé sont unis par des moyens non explicitement

comparatifs (l’attribut, l’apposition, complément du nom, juxtaposition). Ces métaphores sont souvent caractérisées

par l’absence de justification explicite, c'est-à-dire de motif, puisque les sèmes communs au comparant et au

comparé apparaissent immédiatement à l’esprit.

La métaphore

in absentia

consiste en l’ellipse du comparé, ce qui rend son décodage plus ou moins facile en

fonction du degré de tension sémantique ou stéréotypie.

La métaphore peut aussi élider le comparant (eau sourcilleuse). Elle peut être filée (ou continuée), c'est-à-dire durer et

s’étendre en utilisant plusieurs signifiants reliés en un réseau sémantiquement cohérent. Ce réseau n’est décodable qu’au

sens figuré (allégorisme). Elle peut être figée, lexicalisée > catachrèse.

1

/

5

100%