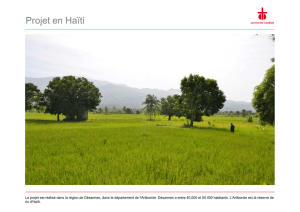

Projet binational de réhabilitation du bassin versant

du fleuve Artibonite, dans la zone frontalière

entre Haïti et la République dominicaine

- Projet n

o

4456/A-031937 -

RAPPORT

DE

L’ÉTUDE DIAGNOSTIQUE

-HAÏTI-

Décembre 2006

République d’Haïti

Ministère de l’Environnement

OXFAM QUÉBEC CRC SOGEMA

2330, rue Notre-Dame Ouest, bureau 200 1111, rue Saint-Charles

Montréal (Québec) H3J 2Y2 Longueuil (Québec) J4K 5G4

T O U S D R O I T S R É S E R V É S

©Oxfam Québec-CRC Sogema, 2006-2007

Ce document ne peut être reproduit en tout ou en partie par quelque procédé

électronique ou mécanique que ce soit, sans la permission écrite

d’Oxfam Québec et de CRC Sogema.

Sauf dans le cas où le genre est explicitement mentionné, le masculin est utilisé comme représentant les

deux sexes et se veut sans discrimination à l’égard des femmes et des hommes.

Projet binational de réhabilitation du bassin versant du fleuve Artibonite,

dans la zone frontalière entre Haïti et la République dominicaine - Projet n

o

4456/A-031937

Oxfam Québec-CRC Sogema – Rapport de l’étude diagnostique - Haïti / i

Table des matières

page

Table des matières...................................................................................................................... i

Table des tableaux.....................................................................................................................vi

Table des figures........................................................................................................................xi

Remerciements........................................................................................................................ xiii

Réalisation de l’étude par l’équipe du Projet.............................................................................xiv

Sigles utilisés ............................................................................................................................xv

Chapitre 1 - Introduction ......................................................................................................... 1

1.1

Contexte.....................................................................................................................................1

1.2

Objectifs et approche du diagnostic...........................................................................................2

1.2.1

Objectif général.............................................................................................................2

1.2.2

Objectifs spécifiques.....................................................................................................2

1.2.3

Approche.......................................................................................................................2

Chapitre 2 - Aspects biophysiques.......................................................................................... 3

2.1

Territoire de l’étude diagnostique...............................................................................................3

2.1.1

Localisation, superficie et nature du bassin versant de l’Artibonite..............................3

2.1.2

Bassins versants...........................................................................................................5

2.1.2.1

Division en sous bassins utilisée par l’OÉA...................................................5

2.1.2.2

Division du territoire en unités hydrographiques ...........................................9

2.1.2.3

Hiérarchisation des rivières alimentant le lac Péligre et à potentiel

hydroélectrique ..............................................................................................9

2.1.2.4

Zones potentielles d’intervention : les minibassins .....................................11

2.2

Divisions administratives..........................................................................................................14

2.3

Géologie, géomorphologie et topographie...............................................................................18

2.3.1

Origines et formations géologiques ............................................................................18

2.3.2

Géomorphologie .........................................................................................................20

2.3.3

Relief...........................................................................................................................21

2.3.4

Pente...........................................................................................................................25

2.4

Érosion et sédimentation .........................................................................................................27

2.4.1

Situation ......................................................................................................................27

2.4.2

Origine et aires productrices de sédiments ................................................................27

2.4.2.1

Rapports de LGL .........................................................................................28

2.4.2.2

Rapport de l’OÉA.........................................................................................32

2.4.2.3

Concordance entre les études.....................................................................33

2.4.3

Quantification de la sédimentation du lac Péligre et de l’érosion du bassin...............33

2.4.4

Risque d’érosion par la pluie et le ruissellement de surface ......................................35

2.4.4.1

Facteurs d’érosion .......................................................................................35

2.4.4.2

Risque d’érosion (UTSIG)............................................................................36

2.4.4.3

Risque réel d’érosion (IGN France, UTSIG)................................................37

2.4.4.4

Indices d’agressivité de la pluie (érosion potentielle) ..................................38

2.4.4.5

Indices d’érosion potentielle sur une parcelle nue ......................................40

2.4.5

Risque de glissement de terrain : précipitation et pente.............................................41

2.4.5.1

Intensité de la précipitation..........................................................................42

2.4.5.2

Classes de pente .........................................................................................43

2.4.5.3

Précipitation et classes de pente combinées ..............................................43

Projet binational de réhabilitation du bassin versant du fleuve Artibonite,

dans la zone frontalière entre Haïti et la République dominicaine - Projet n

o

4456/A-031937

Oxfam Québec-CRC Sogema – Rapport de l’étude diagnostique - Haïti / ii

2.5

Hydrométéorologie...................................................................................................................45

2.5.1

Données pluviométriques et isohyètes annuelles ......................................................45

2.5.2

Évapotranspiration potentielle calculée ......................................................................48

2.5.3

Variations climatiques mensuelles..............................................................................50

2.5.4

Indices de disponibilité en eau pour la végétation......................................................54

2.5.4.1

Indice de disponibilité en eau (IDE) de Hargreaves et Samani...................54

2.5.4.2

Relation d’humidité du sol (RHS) ................................................................54

2.5.4.3

Nombre de mois consécutifs avec disponibilité en eau (NM)......................54

2.5.5

Climats ........................................................................................................................61

2.5.5.1

Système de classification en Haïti et en République dominicaine ..............61

2.5.5.2

Système de classification international........................................................64

2.5.5.3

Système de classification pour le HBFA......................................................64

2.6

Hydrologie................................................................................................................................64

2.6.1

Écoulement en rivière : intérêt et disponibilité des données ......................................64

2.6.2

Bilan hydrologique annuel...........................................................................................65

2.6.2.1

Étude du PNUD-SCET (Haïti 1980) ............................................................65

2.6.2.2

Cette étude ..................................................................................................65

2.6.2.3

Variabilité des écoulements annuels...........................................................69

2.6.3

Disponibilité minimale en eau .....................................................................................69

2.6.3.1

Base annuelle ..............................................................................................69

2.6.3.2

Base mensuelle ...........................................................................................72

2.6.4

Débits journaliers de crue au barrage du Péligre .......................................................77

2.6.5

Distribution de l’écoulement dans les minibassins .....................................................77

2.6.6

Qualité de l’eau ...........................................................................................................79

2.6.6.1

Charges sédimentaires................................................................................79

2.6.6.2

Caractéristiques physicochimiques des eaux de surface............................79

2.6.7

Hydrogéologie - eaux souterraines.............................................................................79

2.7

Effets de la dégradation et de la réhabilitation du couvert végétal sur l’écoulement, l’érosion et

la qualité de l’eau .....................................................................................................................80

2.7.1

Mise en situation .........................................................................................................80

2.7.2

Rappel des fonctions hydrologiques d’un bassin boisé..............................................81

2.7.3

Récolte forestière, conversion agricole et reboisement en milieu non dégradé.........83

2.7.3.1

Écoulement..................................................................................................83

2.7.3.2

Érosion.........................................................................................................87

2.7.3.3

Qualité de l’eau............................................................................................89

2.7.3.4

Dimension des bassins................................................................................89

2.7.4

Conversion de la forêt en milieu agricole, suivi de la dégradation du sol...................90

2.7.4.1

Écoulement..................................................................................................90

2.7.4.2

Érosion et transport de sédiments...............................................................90

2.7.5

Effets de l’amélioration du couvert végétal sur les sols dégradés -

réhabilitation................................................................................................................91

2.7.5.1

Rôle de l’agroforesterie................................................................................92

2.7.6

Inondation ...................................................................................................................93

2.7.7

Qualité de l’eau et érosion – intégrer ou séparer ? ....................................................94

Chapitre 3 - Aspects socioéconomiques et accessibilité aux services................................... 95

3.1

Caractéristiques générales ......................................................................................................95

3.1.1

Densité........................................................................................................................96

3.1.2

Répartition de la population par sexe et par groupe d’âge.........................................98

3.1.3

Composition des ménages, taille et responsabilités.................................................100

3.1.4

Éducation et analphabétisme ...................................................................................102

3.1.5

Santé et nutrition.......................................................................................................104

3.1.6

Pauvreté (Hommes/Femmes)...................................................................................106

Projet binational de réhabilitation du bassin versant du fleuve Artibonite,

dans la zone frontalière entre Haïti et la République dominicaine - Projet n

o

4456/A-031937

Oxfam Québec-CRC Sogema – Rapport de l’étude diagnostique - Haïti / iii

3.2

Unités de production et division du travail .............................................................................107

3.2.1

Activités liées à la production ...................................................................................107

3.2.2

Activités liées à la reproduction ................................................................................113

3.3

Migrations au Haut Plateau Central.......................................................................................115

3.3.1

Évolution des tendances...........................................................................................116

3.3.2

Pôles de migration ....................................................................................................117

3.3.3

Conséquences ..........................................................................................................117

3.4

Infrastructures et accessibilité aux services de base ............................................................117

3.4.1

Transport (routes et pistes d’atterrissage) ................................................................118

3.4.2

Communication .........................................................................................................120

3.4.3

Eau potable...............................................................................................................120

3.4.4

Éducation ..................................................................................................................122

3.4.5

Soins de santé de base ............................................................................................123

3.4.6

Assainissement.........................................................................................................125

3.5

Conclusion partielle................................................................................................................126

Chapitre 4 - Classification du territoire, systèmes de production et vulnérabilité ................. 127

4.1

Considérations générales ......................................................................................................127

4.2

Écologie et mise en valeur des aires naturelles ....................................................................127

4.2.1

Intérêt et approche....................................................................................................127

4.2.2

Zones biologiques naturelles et formations végétales..............................................127

4.2.2.1

Forêt humide de la zone subtropicale (Fh-S) ............................................131

4.2.2.2

Forêt très humide de la zone subtropicale (Fth-S) ....................................131

4.2.2.3

Forêt humide de montagne de basse altitude (Fh-Mb) .............................131

4.2.2.4

Forêt très humide de montagne de basse altitude (Fth-Mb) .....................132

4.2.2.5

Forêt sèche de la zone subtropicale (Fs-S)...............................................132

4.2.3

Aires protégées et potentiel écotouristique...............................................................132

4.2.4

Aires à protéger et potentiel écotouristique ..............................................................135

4.3

Capacité potentielle des sols .................................................................................................136

4.4

Occupation des sols et gestion des ressources naturelles....................................................140

4.4.1

Occupation actuelle des sols ....................................................................................140

4.4.2

Gestion des ressources naturelles dans le contexte de l’occupation des sols.........140

4.5

Zonage agroécologique et systèmes de production..............................................................143

4.5.1

Définition, critères et zones agroécologiques du HBFA ...........................................143

4.5.2

Montagnes et plateaux humides...............................................................................146

4.5.3

Plateaux et montagnes semi-humides......................................................................146

4.5.4

Plateaux secs............................................................................................................146

4.5.5

Montagnes sèches....................................................................................................146

4.5.6

Situations particulières..............................................................................................147

4.6

Mise en valeur par les systèmes de cultures.........................................................................149

4.6.1

Organisation des systèmes en lien avec les zones agroécologiques ......................149

4.6.2

Descriptions des systèmes de cultures ....................................................................149

4.6.2.1

Les systèmes caféiers ...............................................................................149

4.6.2.2

Les systèmes à base d’arachide ...............................................................152

4.6.2.3

Les systèmes maraîchers..........................................................................153

4.6.2.3.1

Les sous-systèmes maraîchers des zones irriguées ...............153

4.6.2.3.2.

Sous-systèmes maraîchers des zones humides d’altitude......154

4.6.2.4

Les systèmes à base de canne à sucre ....................................................154

4.6.2.5

Les systèmes à base de riz .......................................................................155

4.6.2.6

Les systèmes à base de tabac ..................................................................156

4.6.2.7

Les systèmes vivriers ................................................................................156

4.6.3

Constats sur les systèmes de cultures .....................................................................157

4.6.3.1

Technicité de l’agriculture..........................................................................157

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

147

147

148

148

149

149

150

150

151

151

152

152

153

153

154

154

155

155

156

156

157

157

158

158

159

159

160

160

161

161

162

162

163

163

164

164

165

165

166

166

167

167

168

168

169

169

170

170

171

171

172

172

173

173

174

174

175

175

176

176

177

177

178

178

179

179

180

180

181

181

182

182

183

183

184

184

185

185

186

186

187

187

188

188

189

189

190

190

191

191

192

192

193

193

194

194

195

195

196

196

197

197

198

198

199

199

200

200

201

201

202

202

203

203

204

204

205

205

206

206

207

207

208

208

209

209

210

210

211

211

212

212

213

213

214

214

215

215

216

216

217

217

218

218

219

219

220

220

221

221

222

222

223

223

224

224

225

225

226

226

227

227

228

228

229

229

230

230

231

231

232

232

233

233

234

234

235

235

236

236

237

237

238

238

239

239

240

240

241

241

242

242

243

243

244

244

245

245

1

/

245

100%