. Le Figaro. Supplément littéraire du dimanche. 1880-12-11.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des

reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public

provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le

cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :

- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre

d’une publication académique ou scientifique est libre et gratuite

dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien

de la mention de source des contenus telle que précisée ci-après : «

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source

gallica.bnf.fr / BnF ».

- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait

l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la

revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de

fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus

générant directement des revenus : publication vendue (à l’exception

des ouvrages académiques ou scientifiques), une exposition, une

production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un support

à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de

l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes

publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation

particulier. Il s'agit :

- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur

appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,

sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du

titulaire des droits.

- des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques

ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la

mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou

autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces

bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le

producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code

de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont

régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre

pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de

son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions

d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière

de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions,

il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet

1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter

DIVORGOîsfS

m,».

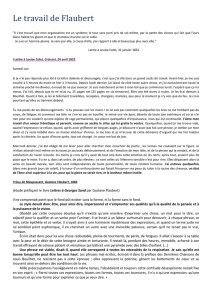

L'éclatant SBccês que la nouvelle pièce de

MM. Sarçlbu et de Najaç vientremporter au

'MM. Sargou,etdedvient deremporterdans

Palais-Royalnous adéjà décidés àciter dans

le Courrierdes Théâtres ,les amusantesthéo-

ries qtie Cyprienneexpose àson mari, dans le

premier acte de Divorçons^sur l'éducation des

jeunes-filles.

Voici une autre scène,empruntée aucommén-

cçment du second acte. C'est celle oùt résolus

tous deux, sur la foi d'une dépêche, adonner

le premier exempledu divorce, M. et Mme des

Prunelles se'traitent si bien en camarades que

Cyprienne en arrive à révéler àHenri les mys-

térieux préliminaires de son amour pour Adhé-

mar.

Nos acteurs jugeront si MM. Sardou et de

Najac ont jamaisfait preuve de plus d'esprit et

d'humour.

DES PRUNELLESET CYPRIENNE

cyprienne, sortant de chez elle, tout d'un

trait, et jetantsonchapeau etsonman-

teau sur, un meuble.

Ah! vous voilà, monsieur! (Des

Prunelles se retourne tranquillement).

C'est yous qui. défendesà.mon cocher

d'atteler, mon coupé ?•

n'ESprunelles, de même, fermantson'

journal .. :':

C'est moi, chère amie.

'i-1; çypriénnE •y;j

Sous prétexte que les chevaux sont

malades?Vf

DES PRUNELLES, de même

.Sous prétexte, vous l'avez dit1

CYPRIENNE

Monsieur,r

DES PRUNELLES, de mêmpr;

Pardony chère a,mie! Permettez d'a-

bord (Il va tranquillement, devant Cy-

prienne ahurieifermer la porte de la

chambrequ'elle ala/issèe ouverte, revient

et lui avance un faiiteiiil% toujours en

souriant. Cyprienne, stupéfaite, hésite à

s'asseoir. Ilinsisté dugeste, galamment.)

Je vous en prie (Cyprienne s'assiedma-

chinalement en le 'regardant avec stu-

peur.) La (Il prend une chaise et

.s'assied prèsd'elle). "Vbilh commentnous

devons causerdésormais,en bonsamis.

{Il lui prend lestnains qu'elleabandonne

sanseonyprekdre),ïa.mûindanslamain.

grâce à«e petit papièr.(/£lève sa main

et lui Rentre le télégramme.)

cyprienne,surprise

ÂM :• •• =.. •-• -\v

•dés jpuun-elles, gaiement

Vevis m'ayez compris

CYPRIENNE

Le divorce.?.

DES PRUNELLES ·

Le bienheureux divorce!»

CYPRIENNE

Mais tantôt, vous disiez

DES PRUNELLES

Tantôt, chère enfant, je n'osais pas y

croire Mais du moment que c'est

voté CYPRIENNE

Vous consentiriez?.

DES PRUNELLES i

Ohje crois bien1

cyprienne, avec joie

Et nous divorçons?

DES PRUNELLES .•

Quand vous voudrez!<

^cyprienne,. lui prenant la tête àdeux

mains, et l'embrassant èperâunient

Ah ah! que tu es: gentilAil que tu

es donc gentilet queje t'aime (S' arrê-

tant) Non, c'est s.ér jeux, c'est bien vrai

ce n est pas une fausse joie que tu me

donnes ?Nous divorçons c'estjuré ?..»

DES PRUNELLES

Lâche qui s'en dédit!

CYPRIENNE

0mon bon chéri Quel bonheur

Mais comment ?

•DES PRUNELLES

Oh quant aux procédés,nousn'avons

que le choix. Nous en causerons tout à

l'heure. Pour finstant, soyons tout àla

joie de cette séparation si franche 1

CYPRIENNE

Si cordiale!

DES PRUNELLES

Si tendre CYPRIENNE •

Uh c'est bien vrai. Je ne t'ai jamais

tant aimé.Ah !;queje t'aimedonc 1

DESPRUNELLES

Chère petite Etc'est si simple! on ne

seplait plus, on se quittebons amis, au

lieu de vivre comme.chiens et'chats, àse

disputer et se faire un tas de niches et

de misères.cyprienne, riant

Ah ça m'en as-tu faitdes misères?

DES prunelles, de même

Et toi des niches ? Nous pouvonsbien

en rire maintenant, n'est-ce pas? On ne

s'en veut plus. On en rit

CYPRIENNE, gaiement j

Oui, ce n'estplus que drôle. M'as-tu

assez espionnée, gros tyran? va! (Elle

htipince le menton.)

DES PRUNELLES, riant

Pas assez 1

CYPRIENNE, riant

Oh merci Et la sonnerig électri-

que! DES PRUNELLES

Ah! ça,c'estasseztrouvé,n'est-ce pas?..

na petite sonnerie1

cyprienne, de même

Mais ce qu'ilyde plus drôle, c'éjst que

ie t'ai ejitendy la nuiV

DES prunelles, de même.

Allons donc!

vcypriénnèj de même

.Mais oui Je me disais «Qu'est-ce

qu'il peut 'bien tripoterdans là, serre ?»

0

des prunelles, de même

-.J'allais pourtant bien doucement I

CYPRIENNE

Mais j'ai l'oreille fine! Et cela m'a

donné un cauchemar

1

DES PRUNELLES, riant

Ah bah 1CYPRIENNE

J'ai rêvé poignard, poison, je te voyais

aiguisantdes sabres 1

DES PRUNELLES, riant

Ah ah!1

CYPRIENNE, éclatant de rire

Est-on bête?,

DES PRUNELLES

En revanche, il yaune chose qui m'a

empêchéde dormir aussi I

CYPRIENNE

Quoi donc ?

i

DES PRUNELLES

Commentdiable Adhémar ëtait-iltou-

jours prévenu de nies sorties ?.

cyprienne,' riant

Gros bébé va! (& arrêtant) Qa. :.n.ë te

fàclierapas?.

DÉS PRUNELLES

.Mais non!1CYPRIENNE

.'I CYPRIENNE

Bien sûr? DES PRUNELLES

jMais non àprésent, voyons.

'• '• CYPRIENNE .>•

[Eh bien, un signal

DES PRUNELLES

•Bon1 Mais lequel ?Où çà 1

CYPRIENNE

Ici! DES PRUNELLES

Ici?. CYPRIENNE, riant

Oui, cherche

1

DES PRUNELLES

La fenêtre?.

CYPRIENNE

-Naturellement.

."• -DES PRUNELLE'

Un grand papier? Tu écrivais avec du

'charbon?.

cyprienne, riant

Oh c'est trop long 1

DES PRUNELLES

Alors, une bougie?. (Il fait le geste de

la lever et de l'abaisser.)

CYPRIENNE, même jeu

Oh 1tu ne trouveras pas, va J'aime

mieuxte le dire. c'est le store 1

DES PRUNELLES

Le store?

CYPRIENNE, fermant le store

Oui. Tiens ceci veut dire «II est

là. »(Elle le lève 4 demi) «II va sortir «

(Elle lâche,et le storeremordetout àfait)

«II est sorti 1

n

DES PRUNELLES, gaiement

Ali 1charmant mais dangereux. Le

hasard, un domestique.

CYPRIENNE J

Aussi personne n'y touchait que Jp1

;sépha et moi.

"•; DES PRUNELLES

Ah Jos.épba en est ?

!•• CYPRIKNNE

Parbleu 1

DES PRUNELLES

Brave fille! Je m'en doutais! Et alors

le bel Adhémar. je dis le bel Adhémar

pour te faire plaisir, car, entre nous,

c'est la seule critique que je me per-

melte^est-il si séduisant que ça, Ad "ié-

mar ?CYPRIENNE

Ah il est gentil garçon!

DES PRUNELLES

Si on veut, mais moralement. sapre-

lotte, ce n'est pas un aigle

CYPRIENNE

Qu'est-ce que je ferais d'un aigle?

fDES PRUNELLES

C'est juste1CYPRIENNE

Et puis, on n'a pas tant dexhdix en

province,il faut bien se coritenter de ce

que l'on trouve oh s'ennuie tant!

1

DES PRUNELLES

Enfin, lu en es folle?

CYPRIENNE, riant

.Oh!folle non 1Il ne faut pas non

plus exagérer.

DES PRUNELLES

Et dis-moi un peu maintenant puis-

que nous n'avons plus rien de caché 'l'un

pour l'autre, n'est-ce pas ?

CYPRIENNE

CYPRIENNE

Aquoi bon? CYPRIENNB

DES PRUNELLES

Au contrairedans l'intérêtmême du

divorce, il faut que nous soyons flséssur

tous les pQjnjts!

:CYPRIENNE

Oui! DES PRUNELLES

Eh bien quand tu m'asditce matin i

~«MonsieurI. Je suis une honnête

femme Je n'ai jamais manque àmes

devoirs!»Hém! la boiûie plaisante-

rie}âvouë-le!t"7

•. CYPRIENNE .<

MaisMM&tI

DES PRUNELLES

Ah 1voyons, mon bonpetit chat, on se

dit tout, c'est convenu. Tu jle veux pas

me faire croire que tu n'as pas donné le

plus petitcoupd'épingle au contrat 1

•CYPRIENNE •

•Mais pas un

J

DES PRUNELLES

Oh bichette voyons!

CYPRIENNE

Mais jamais1je t'assure

1

DES PRUNELLES

Pas un tout petit accroc, tout petit?,

toutpetit ?. CYPRIENNE

Mais pas ça foi d'honnête hommet

DES PRUNELLES

Depuis trois mois que ça dure.

CYPRIENNE

Quatremois 1

DES PRUNELLES

Quatre ?Je croyais.

CYPRIENNE

Quatre 1DES PRUNELLES

Raison déplus.Depuis quatre mois.

vous n?ayez. effeuillé ensemble que des'

marguerites? '•

CYPRIENNE

Ah! m.ôa pauvre chéri, si tu savais

comme on est gêné! Tout le^monde sur

votre dos on n'estjamaisseuls I

DES PRUNELLES

Bon Mais enfin tu as bien un peu

roulé en voilure avec lui ?. 1

CYPRIENNE

Oh! ça, jamais Et ce n'estpas faute

qu'il me ait demandé

jDES PRUNELLES

Et tu n'es jamaisallée chez lui?

CYPRIENNE

Mais jamais parole d'honneur j'y

'allais àl'instantpour la première fois-

après le télégramme. Mais ça, jet'avais

prévenu. DES PRUNELLES

Mais, hors d'ici, vous vous êtes bien

donné rendez-vous?

7

uCYPRIENNE -

Oui, un peupartout! sur lecours, dans

les passages, dans les églises?,aumusée.

DES PRUNELLES

Et, dans tous ces ehdroils-là,yousvous

(êtes bornés à causer?.

4'CYPRIENNE

Tendrement

DES PRUNELLES

Rien de plus sérieux? Pas le moindre

petit baiser?

CYPRIENNE, vivement

Ah! si. `

DES PRUNELLES)

Ah? CYPRIENNE

Mais ce n'est pas sérieux, ça. Tu

parles de choses sérieuses1

DES PRUNELLES

Enfin?. CYPRIENNE

Mais qu'est-ceque ça te fait àprésent,

toutes ces histoires-là?

DES PRUNELLES

Ça m'amuse 1

'• .byprienne,v

Oh bien,alors; tiens, voilà lecompte

le premierbaiser, il yaquatre mois •

sur l'épaule au bat de la Préfecture,

.en me mettantma pelisse

DES PRUNELLES

Et d'un 1CYPRIENNE

Le second, cet été. (Elle s'arrête.)Mais

vrai ?.ça ne te fâche pas?

DES PRUNELLES

Tu le vois bien1

CY PRIENNE

Le second, cet été, entre deux portes,

sur le gras du bras II amême mordu1

DES PRUNELLES

Deux CYPRIENNE

Etle troisième,il yahuit jours, sur le

cou, en regardant les petits poisspns

rouges! DES PRUNELLES

Et puis?. OYPRIENNE

C'est tout

1

DES PRUNELLES

Cyprienne! PAUNELLES

CYPRIENNE •

Mais s'il yavait autre chose, je tejure

que je te le dirais.àprésent!

DES PRUNELLES

Je serais pourtant bien curieux de

voir t. CYPRIENNE

Quoi? DES PRUNELLES

Votre correspondance.

CYPRIENNE

Ses lettres! Veux-tu?. Elles sont

là!lDES PRUNELLES

Ici?. J'ai fouillé partout! Tu ris?

.' CYPRIENNE, riant (:

Oh oui,tu as la main dessus.

DES prunelles, la main sur la, table à

ouvrage

Là-dedans ?Un secret ?

Gyprienne, poussant un bouton, Vn

tiroir s' oiiwe de côté,

Tiens!

'' DES PRUNELLES l,

Ahl

CYPRIENNE, tirant un Petit coffret et

Couvrant

Et toutes par ordre de dates!l

DES prunelles, très anxieux

La dernière seulement!

cyprienne, assise sur ses genoux et

1ouvrant le petit coffret'

La voilà.– Vois-tu,j'ai datéàu crayon:

16 novembre 1880.

DESPRUNELLES,prenant la lettrevivement

Hier! C'est bien ça! [Lisant) «Ma-

»chère âme., il y a aujourd'hui .cent

:< vingt-deux jours que je vous ai fait

»l'aveu de mon amour. »(11 s'arrête)

C'est en vers!CYPRIENNE

Tu crois? DES PRUNELLES

«Et je ne suis pas plus avancé qu'à la

»première heure! (Mouvement de stu-

vpêfaction) 0Cyprienneprenez pitié

» de mes souffrances!»

»

CYPRIENNE

Pauvre garçon1

DES PRUNELLES, s'essuyatitle front

Oufj'ai chaud1

CYPRIENNE

Tu vois que je ne t'ai pas trompé.

i; DES PRUNELLES

Mon! Eh 'bien, vrai, malgré le divorce,

'j'aime mieuxeela! (Fouillantdansle cof-

'• fret) Et tous ces .bibelots, ç'es t?.

CYPRIENNE

Des souvenirs1

DES PRUNELLES

Des fleurs, des rubans, une allumette?

(Il la tire.) CYPRIENNE

Oh ça c'est en mémoire d'une belle

peur que tu nous as faite, il yaquinze

jours.

.• DES PRUNELLES

Laquelle ? DES t~nuNELr.ES

.-• CYPRIENNE

Un soir, tu es rentré subitement!

J'étais là, tiens, avec Adhémar. Je

t'entendsouvrir la porte. Je n'ai que le

temps d'éteindre la lampe, et nous res-

tons dans l'obscurité, cois etterrifies.

Tu entres, pestant contre les domesti-

ques, et en tâtonnanttu vas àla chemi-

née. Tu trouves une boîte d'allumettes,

tu en frottes une. crac ça flambe. et

;ça s'éteint! Une autre: –crac! ça

flambe et ça s'éteint! -Une troisiè-

ime! crac! ça ne flambepas !– Il n'y

enupius! Tu sors en jurant. Adhé-

'fliat s'esquive, et j'ai' ramassé cette aïlu-:

mette, que j'ai gardéeparreconnaissance

pour la régie!

DES prunelles, gaiement

Si je me doutais!(touillantdans le

coffre, mêmeUnbouton?.

CYPR1ENNE '

De paletot? Ah ça, par exemple,

c'est drôle! Tu ne le reconnais pas?

DES PRUNELLES

Non! CYPRIENNE, riant

Tu l'as ramassé un jour sur le tapis,

et tu l'as donné àJosépha en lui disant

«Tenez, voilà un bouton à recoudre à

monpaletot »(Riant et lui prenant le

mentonàdeux mains.) C'était àAdhé-

mar!••

DES PRUNELLES

Ali 1 ah très plaisant, en effet!

DES PRUNELLES, gaiement

Allons1allons! Je suis intact! Mais

sapristi que je l'ai donc échappébelle

cyprienne,l'embrassanten riant

Ah ça, oui, par exemple 1

jMES SOUVENIRS

SUR

GUSTAVE FLAUBERT

PAR

EMILE ZOLA

Si j'écrivais jamais mes mémoires,

ceci" en serait une des pages les plus

émues. Jeveux réunirmes souvenirssur

Gustave Flaubert, l'ami illustre et si

cher que je viens de perdre. L'ordre

manquera peut-être, je n'ai d'autre am-

bition que d'être exact et complet. Il me

semble que nous avons le devoir de

dresser dans sa vérité ce grandécrivain,

inous qui avons, vécu de sa vie, pendant

les 'dix dernières années de son exis-

tence. On l'aimera d'autant plus qu'on le

connaîtra davantage, et c'est toujours

une bonne besogne que de, détruire les

Songezquels trésors nous au-

rions, si, au lendemain de, la niort de

Corneille ou de Molière, quelque ami

nous avait conté l'homme et expliqué

l'écrivain,dans une analysescrupuleuse,

prise aux meilleures sourcesde l'obser-

vàtion1"" "I

Lamort deGustave Flaubertaété pour

nous tousun coup de foudre. Six semai-

nes auparavant, le dimanchede Pâques,

nous avionsréalisé unvieux projet,Gon-

court, Daudet, Charpentier et moi nous

étions allés vivre vingt-quatre heures

chez lui, àCroisset; et nous l'avions

quitté, heureux de cetteescapade,atten-

dris de son hospitalité paternelle, nous

donnant tous rendez-vous àParis pour

les premiers jours de mai, époque àla-

quelle il devaityvenir passer deux mois.

Le samedi 8mai, je me trouvais àMé-

dan, où jem'installaisdepuistroisjours,

et je me mettais àtable, heureux d'être

débarrassé de la poussière de l'emména-

gement, rêvant pour le lendemain une

matinée de travail sérieux, lorsqu'une

dépêche m'arriva. Ala campagne, cha-

que fois que je reçois une dépêche, j'é-

crouve un sei'remçnt de cœur, da,ns la

crainted'une mauvaisenouvelle. Je plai-

santai pourtant tous les miens étaient

là, je dis en riant que la dépêche n'allait

tou jours pas nous empêcher dé dîner.

Et, le papier ouvert, je lus ces deux

mots Flaubert mort. C'était Màupassant

qui me télégraphiaiteësdeux mots, sans

explication.Un coup de piassue en plein

crâne. '

Nous l'avions laissé si gai, si bien

portant, dansla joie du livre qu'il finis-

sait Aucune mort ne pouvait m'at-

teindre ni me bouleverser davantage.

Jusqu'au mardi, jour des obsèques, il

est resté devant moi il me hantait,

la nuit surtout; brusquement, il ar-

rivait au bout de toutes mes pensées,

avec l'horreur froide du plus jamais.

C'était une stupeur, coupée de révoltes.

Le mardimatin,jesuis partipourRouen,

j'ai dû aller prendre un train à. la sta-

tion voisine et traverser la campagne,

aux premiers rayons du soleil une ma-

tinée radieuse, de longues flèches d'or

qui trouaient les feuillages pleins d'un

bavardage d'oiseaux, des haleines fraî-

ches qui se levaientde la Seine et pas-

saient comme des frissons dans la cha-

leur. J'ai senti des larmes me monter

aux yeux, quand je me suis vu tout seul,

.dans cette campagne souriante, avec le

petit bruit de mes pas sur les cailloux

du sentier. Je pensaisàlui, je me disais

due c'était fini, qu'ilne verrait plus le

S,Oléil: ••

.A Mantes, jar pris 1express. Daudet

se trouvait dans le train,; avec quelques

'écrivains et quelques journalistes qui

s'étaient dérangés rares fidèles dont le

petit nombre nous aserré le cœur, re-

porters faisant leur métier avec une

âpreté qui nous ablessés parfois. Gon-

court et Charpentier, partis la veille,

étaient déjà à Rouen. Des voitures

nous attendaient à la gare, et nous

avons recommencé, Daudet et moi, ce

voyage que, six semaines auparavant,

nous avions fait si gaiement.Mais nous

ne devions pas aller jusqu'à Croisset.A

peine quittions-nousla route de Cante-

leu, que notre cochers'arrêteet se range

contre une haie; c'est le convoi qui ar-

rive ànotre rencontre, encore masqué

par un bouquetd'arbres,au tournant du

chemin. Nous descendons, nous nous

découvrons. Dans ma douleur, le coup

terrible m'a été porté là. Notre bon et

grand Flaubert semblait venir à nous,

couché dans son cercueil. Je le voyais en-

core, àCroisset,sortant de sa maisonet

nous-embrassant sur les deux joues,

avec de grosbaisers sonores. Et, mainte-

nant, c'était une autre rencontre,-la der-

jnière. Il s'avançait de nouveau,comme

pour une bienvenue. Quand j'ai vu le

.corbiHard.avec ses tentures, ses chevaux

marchant au pas, sOn balancementdoux

et funèbre, déboucher de derrière les

arbres sur la rputè hue et venir droit à

moi, j'ai éprouvé un grand froid et je

me suis mis ù. trembler. Adroite, à gau-

che, des près s'étendent dés haies cou-

pent les herbes, des peupliersbarrent le

ciel; c'est un coin touffu de la grasse

Normandie, qui verdoiedans une nappe,

du soleil. Et le corbillard avançait tou-

jours, au milieu des verdures, sous le

vaste ciel. Dans une prairie, au bord du

chemin, une vache étonnée tendait son

mufle par dessus une haie lorsque le

corps a passé, elle s'est mise iL beugler,

et ces beuglements doux et prolongés,

dans le silence, dans le piétinementdes

chevauxetdu cortège,semblaientcomme

la voix lointaine, comme le sanglot de

cette campagne que le grand mort avait

aimée. J'entendrai-toujours cette plainte

de bête. I

Cependant, Daudetet moi, nous nous

étions rangés au bord du chemin, sans

une parole et très pâles. Nous n'avions

pas besoinde parler, notre pensée fut la

même, quand les roues du corbillard

nous frôlèrent c'réta^t le «vieuxnqui

passait; et nous niettioris,dans ce mot

toute notre tendresse pour lui, tout ce

que nous devions àl'ami et au maître.

Les dix dernières années de notre vie

littéraire se levaientdevant nous. Pour-

tant, le corbillard allait toujours, avec

son balancement, le long des prairies et

des haies et, derrière, nous serrâmes la

main de Goncourt et de Charpentier,

échangeant des mots insignifiants, nous

regardant de l'air surpris et las des

.grandes catastrophes. Je jetai un coup

d'œil sur le cortège nous étions au plus

deux cents. Dès lors, je marchai perdu

'dansun piétinement de troupeau.

Cependant, le convoi, arrivé àla route

de Canteleu, avait tourné et montait le

coteauCroissetestsimplementungroupe

de maisons, bâties au bord de la Seine,

et qui dépendent de la paroisse de Can-

teleu dont la vieille église est plantée

tout en haut, dans les arbres. La route

est superbe, une large voie qui serpente

au flanc des prairies et des champs de

blé; et, àmesurequ'on s'élève, la plaine

se creuse, l'immensehorizon s'élargit, à

perte de vue, avec la coulée énorme de

laSeine,au milieudes villageset desbois.

Agauche, Rouen étale la mer grise de

ses toitures, tandis que des fumées

bleuâtres, à droite, fondent les lointains

dans le ciel.Le long de cette côte si rude,

le cortège s'était un peu débandé.Acha-

que tournantde la route, le corbillard

disparaissait dans les feuillages; puis, an

le revoyaitplus loin, au bord d'une pièce

d'avoine, d'où ses draperies flottantes

faisaient envoler une bandede moineaux.

Des nuages traversaient le ciel si

pur le matin. Par moments, passaient

des coups de ventqui balayaientdegran-

despoussièresblanches,volantesdans le

soleil. Nous étions déjà tout blancs, et la

montée ne finissait pas, toujours l'hori-

zon s'élargissait. Ce convoi, àtravers

cette campagne,en face de cette vallée,

prenait une grandeur. Ala queue, une

trentaine de voitures, presque toutes

vides, montaient péniblement.

Ce fut là que Maupassant me donna

quelquesdétailssur les derniers moments,

de Flaubert. Il était accouru le soir

même de la mort, il l'avaitencoretrouvé

sur le divan de son cabinet, où l'apq-

plëxie l'avait foudroyé. Flaubert vivait

en garçon, servi simplementpar unedo-

mestique.La veille, dans unbesoind'ex-

pansion, il avait dit àcette femmequ'il

était bien content: son livre, Bouvard et

Pécuchet, étaitterminé,et ildevaitpartir

le dimanche pour Paris. Le samedi ma-

tin, il prit un bain, puis remonta dans

son cabinetqu il ne tarda pasàéçrouver

un malaise. Comme nétait sujet àdes

crisesnerveuses, après lesquellesiltom-

bait en syncope et se trouvait pris de

lùurd&somméils il crut àun accès

et ne s'effraya nullement.'Seulement,il

appela ladômëstique pour qu'elle courût

chez le docteur Fortin, qui habitait le

voisinage. Puis, il se ravisa, il la retint

près de lui, en lui ordonnant de parler

•

dans ses crises, il avait le besoin d'en-

tendre quelqu'un vivre àson côté. Il

n'était toujours pas inquiet, il causait,

disant qu'il aurait été beaucoupplus en-

nuyé, si l'accèsl'avait pris le lendemain

en cheminde fer; il se plaignait de voir

tout jaune autour de lui, il s'étonnait

d'avoir encore la force de déboucherun

flacon d'éther qu'il était allé prendre

dans sa chambre. Puis, revenu dans son

cabinet, il poussa un soupir et déclara

qu'il se sentait mieux. Pourtant, les jam-

bes comme cassées,il s'était assis sur le

divan turc qui occupait un coin de la

pièce. Et, tout d'un coup sans une

parole, il se renversa en arrière; il était

mort. Certainement, il ne s'est pas vu

mourir. Pendant plusieurs heures, on a

cru àun état léthargique. Mais le sang

sétait porté au cou, l'apoplexie étaitlà,

en un collier noir, comme si elle l'avait

étranglé. Belle mort, coup dé massue,

enviable, et qui m'a fait souhaiter pour

moi et pour tous ceux que j'aime cet

janéantissementd'insecte: écrasé sous un

doigt -.géant; ;

Nous arrivions àl'église, une tour ro-

mane) dans laquelle une cloché sonnait

le glas. Sousle porche,barrant la grande

porte, quatre paysans se pendaient à la

corde, emportés par le branle. On avait

descendule cercueil, et il était si grand

que les porteurs marchaient les reins

cassés. Toujours je me souviendraides

funéraillesde notre bon et grand Flau-

bert, dans cette église de village.Jetais

dans le chœur, en face des chantres. Il y

en avait cinq, rangés en file devant un

lutrinTlétraqué, montés sur des tabou-

rets, qui les haussaient'du sol comme

des poupéesjaponaisesenfiléesdans des

bâtons cinq rustres habillés de surplis

sales et donton apercevait les gros sou-

liers cinq têtes de canne, couleur bri-

que, taillées àcoups de couteau; la bou-

che de travers hurlant du latin. Et cela

ne finissaitplus; ils se trompaient,man-

quaient leurs répliques comme de mau

vais acteurs,qui ne savent pas leur rôle.

Un jeune, certainement le fils du vieux

son voisin, avait une voix aiguë, déchi-

rante, pareille au cri d'un animal qu'on

égorge. Peu àpeu.;une colère montait en

moi,; jét&is furieux et navrédecelteégà-

Jrté. dans la mort, de ce, grand homme;

que .ces gens enterraient avec leur rbu->

tine, sans une émotion, crachant sur son.

cerçueilics mômfes. 'notes fausses et les

mêmes phrases vides qu:ils-auràient cra-

chées sur le cercueil d'un imbécile. Toute

cette église froide où nous grelottionsen

venant du grand, soleil, gardait une nu-

dité, une indifférence qui me blessaient.

ih quoi 1est-ce donc vrai que, devant

Dieu, nous soyons tous de la même ar-

gile et que notre néant commence sous

ce latin que l'église vend àtout lemonde

AParis, derrière le luxe des tentures,

dans la majesté des orgues, cette bana-

lité marchande, cette insouciance née do

l'habitude, se dissimulent encore. Mais

ici on entendait la pelletée de terre tom

ber àchaque verset. Pauvre et illustr

Flaubert,qui toute sa vie avait rugi con

tre la bêtise, l'ignorance,les idéestoutes

faites, les dogmes, les mascarades des

religions, et que l'on jetait, enfermédans

quatre planches,au milieu du stupéfiant

carnaval de ces chantres braillant du la-

tin qu'ils ne comprenaientmême pas

La sortie de l'église aété pour nous

tous un véritable soulagement.Et le cor*

tège aredescendu la côté deCantele'u. Il

nous fallait gagner Rouen; traverser la

ville et remonter au cimetière Monumen-

tal, en tout sept kilomètres environ. Le

corbillardavait 1reprissa marche lente,

le cortège s'espaçait^dayantage :sur la

route, les voitures suivaient. Mais, en

entrantdans la ville, le convoi s'est res-

serré, des amis de Flaubert se succé-

daient et tenaient tour àtour les/cordons

du poêlé. Nous pouvions être alors trois

cents au plus. Je ne veux nommerper-

sonne, mais beaucoup manquaient que

tous comptaienttrouver là. Des contem-

porains de Flaubert, Edmond de Gon-

court se trouvait seul au triste rendez-

vous. Il n'y avait ensuite que des cadets,

les amis des dernières années. Encore

s'explique-t-on que beaucoupaienthésité

à venir de Paris; trente et quelques

lieues peuventeffrayerdes santés chan-

celanteset d'anciennes affections. Mais

ce qui est inexplicable, ce qui est impar-

donnable, c'est que Rouen, Rouen tout

entier n'ait pas suivi le corps d'un de ses

enfants les plus illustres. On nous aré-

pondu que les Rouennais, tous commer-

çants, se moquaientde la littérature.Ce-

pendant, il doit bien yavoir dans cette

grande villedesprofesseurs,des avocats,

des médecins enfin une population

libérale qui lit des livres, qui connaît au

moins Madame Bovary il doit yavoir

des collèges, des jeunes gens, des amou-

reux, des femmes intelligentes;enfin des

esprits cultivés qui avaient appris par

les journauxla perte que venait de faire

la littérature française. Eh bien 1per-

sonne n'a bougé; on n'aurait peut-être

pas compté deux cents Rouennaisdans le

maigrecortège,aulieude la foule énorme

de la queuedemondequenousnousatten

dions à voir. Jusqu'auxportes de la ville,

nous nous sommes imaginé que Rouen

attendait là, pour se mettre derrièrele

corps. Mais nous n'avons trouvé aux

portes qu'un piquet de soldats, le piquet

réglementaire que l'on doit àtoutcheva-

lier de la Légion d'honneur décédé;

hommage banal, pompe médiocre et

comme dérisoire,qui nous a paru bles-

sante pour un si grand mort.Le long des

quais, puis le long de l'avenue que nous

avions suivie, quelquesgroupesde bour-

geois regardaient curieusement. Beau-

coupnesavaientpasquel étaitee mort qui

passait; et, quandon leur nommait Flau-

bert, ils se rappelaientseulementle père

et le frère du grand romancier, les deux

médecins dont le nomestrestépopulaire

dans la ville. Les mieux informés; ceu>

qui avaientlù les journaux,étaient venu

voir passerdesjournalistes deParis. Pa<

le moindre deuil sur ces physionomie^

4e baûawis. Uns vgie enfoncée dans le

lucre, abêtie, d'une ignorance-lourde. Je

pensaisànos villes du Midi, à Marseille

parexemple,qui,elle àussi,trempedans le

commercejusqu'aucou; Marseilleentier

se seraitentassée sur le passage du con-

voi, si elle avait perdu un citoyen de la

taille de Flaubert. La véritédoitêtre que

Flaubert, la veille de sa mort, était in-

connu des quatre cinquièmesde Rouen

et détesté de l'autre cinquième.Voilà la

gloire.

Des boulevards à montée rapide, des

rues escarpées conduisent au cimetière

Monumental, qui dominelaville. Le cor-

billard avançaitplus lentement, avec son

roulis quis'accentuaitencore.Débandés,

soufflant de fatigue, couverts de pous-

sière, et lagorge sèche, nousarrivionsau

bout de ce voyage de deuil. En bas, dès

la porte, de grosses touffes de lilas em-

baument le cimetière; puis; des allées

serpententet se perdent dans des feuil-;

lages, tandis que les tombes étagées

blanchissentau soleil. Mais,,en haut, un-

spectaclenousavait arrêtés.:laville ,• ànos

pieds, s'étendaitsous un grand nuagecui-

vré, dontlesbords,frangés de. soleil, lais-

saittomberunepluie d'étincellesrouges

et c'était, sous cet éclairage de drame,

l'apparition brusque d'une cité du moyen

âge, avec ses flèches et ses pignons,son

gothique flamboyant, ses ruelles étran-

glées coupant de minées fosses noires

le pêle-mêle dentelé des toitures. Une

même pensée nous était venue àtous:

vomment Flaubert enfiévré du ro-

mantismede 1830, n'a-t-il mis nulle part

cette ville qui nous apparaissait comme

àl'horizon d'une balladede VictorHugo?

Il existe bien une description du pano-

rama de Rouen, dans Madame Bovary;

mais cette description est d'une sobriété

remarquable, et la vieille cité gothique

ne s'ymontreaucunement.Noustouchons

lit àune des contradictions du tempé-

rament littéraire de Flaubert, que je

tâcheraid'expliquer.

La tombe de Louis Bouilhet se trouve

ùcôté du tombeau de famille deGustave

Flaubert, et le corps du romancier adû

passer devant le poète, son ami d'en-,

fance, qui dort là depuis dix ans. Ces

deux monuments regardentla ville, du.

haut delà colline verte. Ou avait apporté

le cercueil,. àtravers une. pelouse des'

curieux, presque tous des gens du peu-

ple, s'étaientprécipités, envahissant les

étroits sentiers, autour du tombeau; si

bien que le cortège n'a pu approcherque

difficilement. D'ailleurs, pour se confor-

mer aux idées souvent-exprimées par

Flaubert, il n'y apas eu de discours. Un

vieil ami, M. Charles Lapierre, direc-

teur du Nouvelliste de Rouen, aseule-

ment dit quelques mots. Et, alors, s'est

passé un fait qui nous atous boulever-

sés quand on adescendu le, cercueil

dansle caveau, ce cercueil trop grand,

un cercueilde géant, n'a jamais pu en-

trer. Pendantplusieurs minutes, les fos-

soyeurs, commandés par un homme

maigre, àlarge chapeau noir, une figure

sortie de ITcm d'Islande, ont travaillé

avec de sourds efforts maisle cercueil,

la tête en bas, ne voulait ni remonter ni

descendre davantage, et l'on entendait

les cordes crier! et le bois se plaindre.

C'était atroce la nièce que Flauberta

tant aimée, sanglotait au bord du ca-

-veau. Enlîn, des voix ont -murmuré

«Assez, assez,attendez, plustard. »Nous

sommes partis, abandonnantlà notre

«vieux », entré de biais dans la terre.

Mon cœur éclatait.

-Eri-bas, surle port, lorsque, hébétés

de :fatigue et de chagrin Concourt^

nous aramenés Daudet et moi à

l'hôtel où il était descendu, une mu-

sique militaire jouait un pas redou-

blé, près de la statue de Boieldieu. Les

cafés étaient pleins, des bourgeois se

promenaient, un air de fête épanouissait

la ville. Le soleil de quatre heures qui

enfilait les quais, allumait la Seine dont

les refletsdansaientsur les façadesblan-

ches des restaurants, où les cuisines

ilambaient déjà, avec des odeurs deman-

geaille. Dans un cabaret, toute une ta-

blée de reporters et de poètes affamés se

commandaientune sole normande. Ah 1

les tristessesdesenterrements de grands

hommes1n

J'ai peu de détails biographiques.

Flaubertétaitdiscret sur ces matières

puis, jel'ai connu très tard,en 1869. C'est

àun ami d'enfance, ou àun confident

très intime, qu'il appartientdenous dire

sa vie. Pour moi, je me contenterai

de noter ici ce que je sais bien, et jetâ-

cherai surtout d'expliquer L'écrivain par

l'homme, en me reportantàce qu'il m'a

dit et àce quej'aipu observer.

Cependant, il me faut rappeler les

grandes lignes de son existence. Il

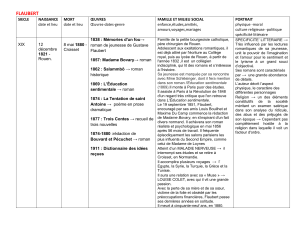

est né à Rouen, en 1821. Son père,

Achille Flaubert, était un médecin de

talent, dont le large cœur et la stricte

honnêteté sont restés légendaires. A

cette école, le jeune Gustave dut grandir

en bonté, en loyauté, en virilité. Nous le

retrouverons plus tard le fils de son père,

avec cette nature adorable .qui nous le

rendaitsi cher, une nature où il yavait

du colosseet de l'enfant. Il fit ses études*

a Rouen et yrencontratrès jeune Louis

Bouilhet et le comte d'Osmoy, dans une

pension dont il nous racontait parfoisde

bien amusantes histoires. Sonenfance et

sa jeunesse paraissent avoir été celles d'un

garçon appartenant àune famille aisée

et libérale, qui l'élevait fortement, sans

le contrarierdans ses goûts. Il céda de

bonne heure àla passion littéraire, et je

ne crois pas qu'il ait jamais eu l'idée

•l'une profession quelconque du moins

il n'en parlait point, il ne s'élait même

pas destiné sérieusement à la médecine,

comme on l'a dit. De cette époque,il rap»-

pelait surtoutavec complaisance les pro-

menades qu'il faisait-dans Rouen,avec

Louis Bouilhet. J'ai toujours, pensé que

l'Educationsentimentale était dans bien

'des pages uneconfession,une sorte d'au-

lobiographietrèsarrangée,composée de

souvenirs pris un peupartout etilpour-

rait arriver, en tenant compte des be-

soins de l'intrigue,que la grande amitié

de Frédéric et de Deslauriers fût l'écho

de l'amitié de Flaubert et de Bouilhet.

Comme Frédéric d'ailleurs, Flaubert

vint faire son droità Paris, où Bouilhet

devait le retrouver plus tard. C'estvers

cette époque, à dix-neufans, qu'il voya-

gea pour la premièrefois; jene puis dire

s'il poussajusqu'àl'Italie, maisjemesou-

viens qu'il m'a souvent raconté sonpas-

sage à Marseille, où il eut touteune aven-

tureamoureuse. AParis, il menaune vie

d'étude, coupée de quelques plaisirs vio-

lents. Sans être mondain, il menait une

existencelarge. Dès cette époque,il eut du

reste un pied àParis et un piedàRouen

son père avait acheté la maison de cam-

pagne de Croisset vers 1842, et il yre-

tournaitpasser des saisons entières. En

relisantdernièrementla viede Corneille,

j'ai été frappé des ressemblances qu'elle

offrait avec celle de Flaubert. Deux

grands faits marquent seulement son

existence, son voyage en Orient,,qu'il lit

en 1852, et le voyage qu'il entreprit plus

tard aux ruines de Carthage, pour son

livre clé Salammbô. Ea dehors de eW

échappées, il atoujours eu la vie que

nouslui avons vu menerdansces derniers

temps,-cettcvie d'étude dont j'ai parle,

tantôt s'enfermantpendant des mois à

Croisset, tantôt venant, se distraire à

Paris, acceptant des invitations àdîner,

recevant ses amisledimanche, maispas-

sant quand même des nuitsà satable dé

travail. Sa biographie est la tout entière.

On-pourrapréciserdes dates et donner

des détails on ne sortira pas de ces

grandeslignes.

La maison de Croisset est une cons-

truction très ancienne, réparée et aug-

mentée vers la fin du siècle dernier. La

façade blanche est à, vingt mètresatLplus

delà Seine, dont une grille et la route la

séparent. Agauche,.il yaune maisonde

jardinier, une petite "ferme àdroite

s'étend un parc étroit, ombragépar'des

arbres magnifiques;,puis, derrière la

maison, le coteau monte brusquement,

des verduresfontun rideau, .au-delàdu-

quel, tout en- haut, se trouvent un :pota-'

ger efc des prés plantés d'arbres- fruitiers.

Flaubert jurait qu'il n'allait pas une fois

par an au.bout.de.la propriété.. Après la

mort de sa mère, il avait même aban-

donné la maison pour se claquemurer

dans lesdeux uniques pièces où il vivait,

son cabinet de travail et sa chambre à

coucher.Il n'en sortait que pour manger

dans la salle du bas, car il avait fini par

abominerla marche, au point qu'il ne

pouvait même voir marcher les autres,

sans éprouver un agacement nerveux.

Lorsque nous avons passé une nuit à

Croisset, nous avons trouvé la maison'

nue, avec l'ancien mobilier bourgeois de

la famille. Flaubert avait le dédain des

tableauxet des bibelots modernes, tou-

tes ses concessions étaient deux chi-

mères japonaises dans un vestibule, et

des reproductions en plâtredebas-reliefs

antiques, pendues aux murs de l'escalier.

Dans soncabinet,une vaste pièce qui te-

nait tout un angle do la maison, il n'y

avait guère que des livres rangés sur

des rayons de chêne; et la les objets

d'art manquaient également,onnevoyait,

comme curiosités rapportées de l'Orient,

qu'un pied de momie,un plat persan en:

cuivrerepoussé où il jetait ses plumes,

:et quelques autres débris, sans valeur.

Entre les deux, fenêtres, se trouvait le

buste en marbre.. d'une, sœur qu'il,avait

adorée et qui était morte jeune. C'est

tout si l'on ajoute des gravures,

des portraitsde camarades d'enfance et

d'anciennes amies. Mais la pièce, dans

son désordre, avec son tapis usé, ses

vieuxfauteuils, son large divan, sa peau

d'ours blanc qui tournaitau jaune, sen-

taitbon le travail,lalutte enragée contre

les phrases- rebelles. Pour. nous, tout

Flaubert était là. Nous évoquions son

existenceentière vécue dans. cette pièce,

au milieu des bouquins si souvent con-

sultés, des cartons où il: enfermait ses

notes, des objets familiers qu'il n'aimait

pas qu'on dérangeât de leur place habi-

tuelle, par une manie d'homme séden-

tairc. ,1

AParis,je ne l'aipas connu dans son

appartement duboulevard du Temple.

La maison était voisine du théâtre du

Petit-Lazari. Elle existe encore, dans un

enfoncementoù sontvenues seraccorder

les maisons nouvelles. 11 l'habita pendant

lune quinzaine d'années au moins. Ce fut

là que sa gloire naquit et qu'il goûta ses

grandes joies. Il-y publia ses trois pre-

miers ouvrages Madame Bovary, Sa-

lammbô et l'Education santhnentale.

Tout un mouvement avait lieu autour de

lui, 'des admirateurs venaientle saluer.

Ses familiers- d'alors étaient Edmond et

Jules de Goncourt, Théophile Gautier,

Taine,Feydeau,d'âutresencore.Il les réu-

nissait chaque dimanche, l'après-midi;

et c'étaient des débauches de causeries,

d'anecdotes grasses et de discussions

littéraires. L'Empire, qui voulait avoir

ses écrivains, lui avait fait d'aimables

avances; il allait àCompiègne, il était

devenu un des hôtes habituels duPalais-

Royal, où la princesse Mathilde avait

réussi à' réunirde grands talents. Après

la guerre, il déménagea et habita la

rue Murillo son logement composé

de trois petites pièces au cinquième

étage, donnait sur le paix Monceau

une vue superbe qui l'avait décidé. Il fit

tendre les pièces d'une' cretonneàgrands

ramages mais ce fut son seul luxe, et

comme àCroissot les bibelots man-

quaient,, il n'y avait guère qu'une selle

arabe, rapportéed'Afrique, etunBoudha

de carton doré,acheté chez unrevendeur

de Rouen. C'est là que je suisentré dans

son intimité. Il était alors très seul, très

découragé. L'insuccès de" l'Education

sentimentale luiavait porté un coup ter-

rible. D'autre part, bien qu'il -n'eût au-

cune conviction politique, la chute de

l'Empire lui semblaitla fin du monde.Il

achevaitalors la Tentation de Saint-An-

toine, péniblement et sans joie. Le di-

manche, je ne trouvais guère là qu'Ed-

mond de Concourt,frappé lui aussi par

la mort de son frère,n'osant plus toucher

une plume et trèstriste. C'estrueMurillo

qu'Alphonse Daudet est, comme, moi,

devenu un des fidèles de Flaubert. Avec

Maupassant, nous étions les seuls in-

times. J'oublieTourgueneff quiétaitl'ami

le plus solide et le plus cher. Un jour,

Tourgueneff nous traduisit àlivre ou-

vert des pages de Gœthe, en phrases

comme tremblées' d'un charme péné-

traut. C'étaient des après midi déli-

cieuses, avec un grand fond de tristesse.

Je me souviens surtout d'un dimanche

gras où, pendant que les cornets àbou-

quin sonnaient dans les rues, j'écoutai

jusqu'à la nuit Flaubert et Goncourt re-

gretterle passé.

Puis, Flaubert déménageaune fois en-

core, et alla habiter le 240 de la rue du

Faubourg Saint-Honoré. Ilvoulait se rap-

procher de sa nièce, pris de l'ennui des.

vieux garçons un soir même, lui le cé-

libataire endurci, il m'avait dit son regret

de ne s'êtrepas marié uii autre jour, on

le trouva pleurant devant un enfant.

L'appartement de la rue du Faubourg

Saint-Honoré était plus vaste mais les

fenêtresdonnaient sur une mer de toits,

hérissésde cheminées. Flaubert ne prit

/-même pas le soin de le faire décorer. Il

coupa simplement desportières,dans son

ancienne tenture àramages. Le Boudha

fut posé sur la cheminée, et les après-

midirecommencèrentdans le salonblanc

et or, où l'on sentait le vide, une instal-

lation provisoire, une sorte de campe-

ment. Il faut dire que,verscette époque,

une débâcle d'argent accabla Flaubert;

il avait donné sa fortune à sa nièce, dont

le mari se trouvait engagé dans des af-

faires difficiles; tout son grand cœur,

était là, mais le don dépassait peut-

,être ses forces, il chancelait devant la

misère menaçante, lui qui n'avait jamais

eu àgagnerson pain. Il craignit un ins-

tant de ne plus pouvoirvenir àParis; et,

pendant les deux derniers hivers, il n'y

vint pas en effet. Cependant, ce fut rue

du FaubourgSaint-Honoré que je le vis

renaître, ayee sa voix tonnante et ses

grandsgestes. Peu àpeu, il s'était habi-

tué au nouvel état dechoses, il tapaitsur

tous tes partis avecle dédain d'unpoète.

Puis, le.s rfrois Cont-es, auxquels il .ira-

yanjait, raniusaient Weauôoup.Soàcercle

s'était élargi, des jeunes gens venaient,

nous étions parfois une vingtaine, le di-

manche. Quand Flaubert se dresse de-

vantnotre souvenir, ànous .ses intimes

des dernières années, c'estdans ce salon

blanc et or que nous te voyons, se plan-

tant devant nous d'un mouvement de

talons qui lui était familier, ériorine,

muet; avec ses gros yeux bleus, ou bien

éclatant en paradoxes terribles, en lan-

çant les deux poings au plafond.

.Je voudrais donner ici une physiono-

mie de ces réunions du dimanche. Mais

c'est bien difficile, car on yparlait sou-

vent une langue grasse, condamnée en

France depuis le seizième siècle. Flau-

bert, qui portaitl'hiver une calotte et une

douillette de curé, s'était fait faire pour

l'été une vaste culotte rayée blanche et

rouge et une sorte, de tunique, qui lui

donnait un faux air de Turc en négligé.

C'était pour être àson aise, disait-il

j'inclineàcroire- qu'il y. avait aussi là un

reste des anciennes modesromantiques,

car je Tài connu avec des pantalons à

grands carreaux, des redingotes plissées

ala taille, et le chapeau aux larges ailes

crânement posé sur l'oreille. Quand des

dames se présentaient le dimanche, ce

qui étaitrare, et qu'ellesle trouvaient en

Turc, elles restaient, assez effrayées. A

Croissot lorsqu'il se promenait dans

de semblables costumes, les passants

s'arrêtaient surlaroute, pourle regarder

àtravers la grille; une légende veut

même que les bourgeois deRoucn,allant

àla Bouille par le bateau, amenaient

leurs enfants, en promettant de leur

montrer monsieurFlaubert, s'ils étaient

sages. AParis, il venait souvent ouvrir

lui-môme, au coup de timbre; il vous

embrassait, si vous lui teniez au cœur et

qu'il ne vous eût pas vu depuis quelque

temps et l'on entrait avec lui dans la

fumée du salon. On yfumait terrible-

ment. Il faisait fabriquerpour son usage

des petites pipes qu'il culottait avec un

soin extrême on le trouvait parfois les

nettoyant, les classant àun râtelier puis,;

quand- ilvous aimait bien, il les tenait à!

votre disposition et même vous en- don-

nait une. C'était; de trois heures àsix

heures, un galopàtravers les sujets la:

littératurerevenait toujours, 4e livre, ou'

la pièce du moment, les questions gêné-'

raies, les théories les plus risquées;maisj

on poussait des-pointes dans toutes les

matières, n'épargnant ni les hommesni

les choses.Flauberttonnait,Tourgueneff

avait des histoires d'une originalité et

d'une saveur exquises, Goncourt ju-

geait avec sa finesse et son tour de

phrase si personnel, Daudet jouait ses

anecdotes avec ce charme qui en fait un

des compagnonsles plus adorables que

je connaisse. Quant amoi, je ne brillais

guère, car je suis un bien médiocre cau-

seur. Je ne-suis bon que lorsque j'ai une

conviction et que je me fâche. Quelles

heureuses après-midi nous avons pas-

sées, et quelle tristesse àse dire que ces

heures ne reviendront jamaisplus car

Flaubert était notrelion à tous, ses deux

grands bras paternels nous rassem-

blaient 1

Ce fut lui qui eut l'idée de notre dîner

des auteurs siffles. C'était après le Can-

didat. Nos titres étaient à Goncourt,

Henriette Maréchal àDaudet,Lise Ta-

.vernier; a moi, toutes mes pièces". Quant

àTourgueneff,il nous jura qu'on l'avait

sifflé en Russie. Tousles cinq, nous nous

réunissions donc chaque mois dans un

restaurant;• mais lfc choix de ce restau-

rant. était une, grosse; affaire, et nous

sommes allés un peu partout, passant du

poulet au kari ala bouUlàbaissi;. Dès le'

potage, les discussions et les anecdotes

commençaient.Je me rappelle une ter-

rible discussion sur Chateaubriand, qui

dura de sept houecs du soir aune heure

du matin Flaubert et Daudet le défen-

daient, Tourgueneff et moi nous l'atta-

quions, Goncourt restaitneutre. D'autres

fois, on entamait le chapitre des pas-

sions on parlait de l'amour et des fem-

mes et, ces soirs-là, les garçons' nous

regardaient d'un air épouvanté. Puis,

comme Flaubert délestait de rentrer

seul, je l'accompagnaisà travers lesrues

noires, je me couchais àtrois heures du

matin, après avoir philosophéà l'anglede

chaque carrefour.

Les femmes avaient tenu peu de place

dans l'existence de. Flaubert. Avingt

ans, il les avait aimées en troubadour.

Il me* racontait qu'autrefois• il- faisait

deux lieues pour aller mettreun baiser

,sur la; tête d'un Terre-Neuve, qu'une

dôme cai'essait. Son idée •de- l'amour

se trouve dans YEducation sentimen-

tale

•: une passion qui emplit l'exis-

tence et qui ne .se contentejamais..Sans

doute, il avait ses coups dedésirs; c'était

ùu gaillard solide dans sa jeunesse et

qui tirait des bordées de matelot. Mais

cela n'allait pas plus loin, il se remettait

ensuite tranquillementautravail. Il avait

pour les filles une véritable paternité;

une fois, sur les boulevards extérieurs,

comme nous rentrions, il en vit une très

laide qui l'apitoya et àlaquelle il voulut

donner cent sous mais la fille nous

accabla d'injures, en disant qu'elle ne

demandait pas l'aumône et qu'elle ga-

gnait son pain. Le vice bon enfant lui

semblait comique, et l'épanouissait d'un

rire àla Rabelais; il était plein de solli-

citude pour les beaux mâles, il adorait

leurs histoires, et déclarait qu'elles le

rafraîchissaient. Il répétait: «Voilà de

la santé, cela vous donnede l'air.»Ar-

rangezce goûtdes dames gaieset faciles,

avec son idéal d'un amour sans fin pour

une femme que l'on verrait unefois tous

les ans et sans espoir. Du reste, je le ré-

pète, les femmesne l'entamaient guère-.

C'étaittout de suite fini. Il le disait lui-

même, il avait porté comme un fardeau

les quelques liaisons de son existence.

Nous nous entendions en ces matières,

il me répétaitsouventque ses amis lui

avaient toujours plus tenu au cœur, et

que ses meilleurs souvenirs étaient des

nuits passées avec- Bouilhet,àfumer des

pipes et àcauser. Lesfemmes, d'ailleurs,

sentaient bien qu'il n'était pas un fémi-

nin elles le plaisantaient et le traitaient

en camarade. Cela juge un homme. Etu-

diez le féminin chez Sainte-Beuve, et

comparez.

Je donneici mes notes sur Flaubertun

peu au hasard. Ce sont autant de traits

qui doiventcompléter sa physionomie.

Tout à l'heure je parlais de la secousse

qu'ilreçut àla chute de l'Empire. Il avait

pourtant la haine de la politique et pro-

fessaitdans ses livres le néant de l'hom-

me, l'imbécillitéuniverselle. Mais, dans

la pratique,il croyait àla hiérarchie, il

avait du respect, ce qui nous surprenait,

nous qui sommes d'une générationscep-

tique une princesse, un ministre,sor-

taient àsesyeux du commun, et il s'in-

clinait, il «gobait», comme nous nous

permettionsde le dire entre nous. Il est

donc aisé de comprendre son effarement,

àla désorganisation d'un régime, dont

la pompe l'avait ébloui.

Dans une lettre écrite àErnest Fey-

deau, après la. mort de ThéophileGau-

tier, il parle de «l'infection moderne.

il déclare que, depuis le QuatreSeptem-

lire, tout est fini pour eux. Lors de mes

premières visites, il m'interrogeait cu-

rieusement sur les démagogues qu'il

croyait de mes amis. "Le triomphe des

idées démocratiques lui semblait être

l'agonie des lettres. En somme, il n'ai-

mait pas son temps, et je reparleraide

cette haine qui influait beaucoupsur son

tempérament littéraire. Bientôt,, d'ail-

leurs, le spectacle de nos luttes .politi-

quesl'emplitde dégoût,ses anciensamis,

les bonapartistes, lui parurent aussi bê-

tes et aussi maladroits que les républi-

cains.J'insiste,parce qu'il jfaut bien éta-

blir qu'aucun partine saurait le réclamer.

En dehors de ses instincts autoritaires et

de sa croyanceau pouvoir,mêmedaiisses

représentantsles plus médiocres,il avait

un trop large mépris de l'humanité. Je

trouve .en lui un exemple,assez fréquent

chez les grands écrivains, d'un révolu-

'tionnaîrc qui démolit tout, sans avoir la

conscience de sa" terrible besogne et

malgré "une bonhomie qui le fait croire

aux 'conventions sociales et aux men-

songes dont il est entouré.

Il faut noter ici un autre trait caracté-

ristique Flaubert était un provincial.

Un de ses vieux amis disait un peu iné-

•chamment «Ce diablede Flaubert,plus

il vient àParis, et plus il devient provin-

cial. » Entendez par là qu'il gardait des

naïvetés, des ignorances, des préjugés,

des lourdeurs d'homme qui, tout en con-

naissant fort bien son Paris, n'en avait

jamais été pénétré par l'esprit de blague

et de légèreté spirituelle.Je l'ai comparé

aCorneille, et ici la ressemblance s'af-

firme encore. C'était le môme esprit épi-

que, auquel le papotage et les fines

nuances échappaient. On afait re-

marquer avec raison que Madame Bo-

vary était son œuvre la plus vécue et

que, dans l'Education sentimentale, le

côté parisien offrait parfois une touche

lourde et embarrassée le salon de Mme

Dambreuse, par exempte, ressembleplus

àun sérail qu'à une réunion déjeu-

nes femmes poussées sur le pavé de

Paris. Il voyait humain, il perdait pied

dans l'espritet dans la mode. Ce côté

provincial se retrouvait chez .l'homme,

disposé à tout croire, .manquant de ce.

.scepticisme qui meten défiance jamais

personne n'aété, plus trompé que lui par.

les apparences, il fallait des catastrophes

pour Mouvrir les yeux. Sans aimer le;

monde, souffrant beaucoup de la chaleur

des salons,il se croyait forcé àdes visi-

tes, il passait son habit noir avec une

certaine solennité,tout en le plaisantant;

et, quand il étaithabillé,cravaté et ganté

de blanc, il se posait devant vous avec

son: «Voilà, mon bon!» accoutumé, où

il entrait un peu de lajoie enfantine d'un

simpleromancier qui va chez Ips grands.

Toutcela était plein de bonhomieetnous

attendrissait,mais le bourgeois de pro-

vince apparaissaitau fond.. ("

Oui, le grandmot est lâché Flaubert

étaitunbourgeois.etloplus digne,leplus

scrupuleux, leplus rangé qu'on pût voir. Il'

le disait souvent lui-même, lier de la

considération dont il jouissait, de sa vie

entière donnée au travail ce qui ne l'em-

pêchait pas d'égorger les bourgeois, de

les foudroyer àchaque occasion, avec'

ses emportements lyriques. Cette con-

tradictions'expliqueaisément. D'abord,

Flaubert avait grandi en plein roman-

tisme, au milieu des-terriblcs paradoxes

de Théophile Gautier, qui aeu sur lui

une- influence, décisive .dont je parle-

rai. Puis, il faut distinguer, l'injure

de bourgeois avait fini par être dans sa,'

"bouche un anathème généralisé et. lancé'

à la tête de l'humanité bête.; par bour-.

geois, il entendait tes sots, les écloppés,

ceux qui nient le soleil, et non lesbraves

gens qui vivent sans tapage, au coin de leur

feu. J'ajouterai que ses grandes colères

tombaient comme dos soupes au lait. Il

criait très fort, gesticulait, le sang au vi-

sage; puis, il se calmait brusquement,

c'était comme des airs de bravoure que,

dans son intimité avec les hommes de

1830, il avait appris àse jouer àlui-

même. Ace propos,on m'a racontéqu'un

écrivain russe, avec qui Tourgueneff

nous avait fait dîner, aété tellement

surpris de cetteviolence un peuthéâtrale

de Flaubert, que, dans un article où il a

parlé de lui plus tard, il l'a accusé de

«fatuité. »Ce mot me paraît si impropre,

que je proteste de toute mon énergie.

Flaubert était d'une absolue bonne foi

dans ses emportements, àce point qu'il

risquaitsouvent l'apoplexieet qu'on dur

vait ouvrir les fenêtres pour lui faire

prendrel'air;mais j'accorde qu'il yavait

eu sans douteun entraînement antérieur,

que la littérature,l'amourde la force .et

de l'éclat était pour beaucoup dans soh

attitude. Ce. que je constate, d'ailleurs;

c'est que, cet homme siviolenten paro-

les, n'a jamais eu une violence d'action.

Il était d'une douceur de père avec ses

amis, et ne se fâchait que contre les im£

béciles. Encore, avec sa bonhomie, arec

un manque de sens critique sur lequel

je reviendrai, ne traitait-il pas tous les-

imbécilesaussi sévèrement.Un lieu com-

mun échappé par hasard le jetait hors

de-lui, lorsqu'il toléraitdes médiocrités

et allait jusqu'à les défendre. La bêtise

courante,la platitude quotidienneet dont

personne n'est entièrement dégagé, l'exas-

pérait plus encoreque ce néant doulou-

reux de l'hommè qu'il asi largement

peint dans ses œuvres. Ces deuxtraits le

caractérisenttrèsfidèlement il criait au-

tant qu'il croyait,sa facilitéàse tromper

sur les hommes et les choses égalait sa

facilité àse mettre en colère. C'était un

cœur très, bon, plein d'enfantillages et

d'innocences, un cœur très chaud, qui

éclatait en indignations à la plus Légère

blessure. Son charme puissantse trou-

vait là, et voilà pourquoi nous l'adprions

tous comme un père.

III

Mes premières visites àFlaubert fu-

rent une grande.de g,illusion,presque une

souffrance. J'arrivais avec tout un Flau-

bert- bâtidans ma tête,- d'après-ses œu-

vres; un Flaubertqui étaitle pionnierdu

siècle, le peintre et le' philosophede no-'

tre monde moderne. Je me le représen-

tais comme ouvrant une voie nouvelle,

fondant un Etat régulier dans la pro-

vince conquisepar le romantisme',mar-

chant àl'avenir avec force et confiance.

En un mot, j'allais chercher l'homme de

ses livres, et je tombais surun terrible

gaillard, esprit paradoxal, romantique

impénitent, qui m'étourdissait pendant

des heures sous un déluge de théories

stupéfiantes. Le soir, je rentrais malade

chezmoi, moulu,ahuri, en me disant que

l'homme était chez Flaubertinférieur à

l'écrivain. Depuis, je suis revenu sur ce

jugement,j'ai goûté la saveurd'un tem-

pérament si plein de contradictions, je

me suis habitué, et pour rien au monde

je n'aurais voulu qu'onme changeât mon

Flaubert.- Mais l'impression première

n'en avait pas moins été une déception,

déceptionque j'ai vu se reproduire chez

tous les jeunes gens qui l'ont approché.

Par exemple, comment: voulez-yous;

qu'on écoutât sans surprise ce qu'il di-

sait de Madame Bovary. Il jurait n'a-

voir écrit ce; livre que pour faire une

«farce » aux réalistes, àChampfleuicy

et àses amis; il voulait leur montrer

qu'on pouvait être àla fois un peintre

exact du monde moderne et un grand

styliste. Et cela était dit si carrément,

qu'on en vênait àse demander s'il avait

eu conscience dé son œuvre, s'il avait

prévu l'évolutionqu'elle allait produire

dans les lettres. En vérité, j'en douteau-

jourd'hui beaucoupde génies créateurs

en sont là, ils ignorent le siècle nouveau

qu'ils apportent. Toutessesthéories con-

cluaient contre la formule que nous,

ses cadets, avons prise dans Madame

Bovary. Ainsi, il déclarait de sa voix

tonnante que le moderne n'existe pas,

qu'il n'y a pas de sujets modernes

et lorsque, effaré par cette affïrnîation,

on le poussait pour comprendre, il ajou-

tait. qu'Homèreétait tout aussi moderne

que Balzac' S'il avait dit humain, on se

serait entendu mais moderne restait

inacceptable,Du reste, il semblait nier

les évolutionsen littérature. J'ai discuté

vingt fois avec lui à ce propos, sans arri-,

verà lui faireconfesser, l'histoire de no-

trelittératurealà main,que lès écrivains

ne poussaient pas comme des phénomè-

nes isolés; ils se tiennent les uns aux

autres, ils forment une chaîne affec-

tant certaines courbes, selon les mœurs

et les époqueshistoriques. Lui, en indi-

vidualiste forcené, me criait des mots

énormes il s'en fichait (mettezun autre

terme), ça n'existait pas, chaque écri-

vain était indépendant, la société n'avait

rien àvoir dans la littérature, il fallait

écrire en beau style, et pas davan-

tage. Certes, je tombais d'accord qu'il

serait imbécile de vouloir fonder une

école; mais j'ajoutais que les écoles se

forment d'elles-mêmes, et qu'il faut

bien les subir. Le malentendu n'en .a

pas moins continué entre nous jusqu'à

la fin; sans doute il croyait que j6 rêvais

de réglementer les tempéraments, lors-

que je faisais simplement une besogne

de critique,en constatant les périodes

qui s'étaient développées dans le passé

et qui se développent encore sous :os

yeux.Lesjoursoùil s'emportaitcontreles

.étiquettes,les mots en isme, je lui ré-

pondaisqu'ilfautpourtantdes motspour

constater des faits; souvent niêmeces.

mots sont forgés et imposés par le puj

bljc," qui a besoin de se reconnaître a;ù

milieudu travail de son temps.Ensonlme,.

nous nous entendions sur le- libre déve-

loppementde l'originalité, nous avionsla

même philosophie et la même esthéti-

que, les mêmeshaineset les mêmesten-

dresses littéraires notre désaccord ne

commençaitque si je tâchais de le pous-

ser plus avant, en remontantde l'écri-

vain au. groupe, en cherchant àsavoir

d'où venait notre littérature et où elle,

allait.

Si je ne suis pas très clair ici, c'ept

qu'à la vérité, je n'ai jamais bien saisi,

l'ensemble de ses idées sur lalittérature.

Elles me semblaient fort décousues,

elles partaient brusquement dans la con-

versation avec une raideur de paradoxes

et un éclat de tonnerre, le plus souvent

pleines de contradictions et d'imprévu.

Peut-être était-cemoi qui voulais mettre

trop de logique entre le penseur et l'é-

crivain chezFlaubert. J'auraisdésiréque

l'auteur de Madame Bovary aimât le

monde moderne, qu'il se rendît compte

,de l'évolutiondont il était un des agents

les plus puissants; et cela me chagrinait

de tomber surunromantiquequi «gueu-

lait »contrôles chemins de fer, les jour-'

naux et la démocratie; sur un indivi-

dualiste^ pour qui un écrivainétait uii &h-,

solù, un simple phénomène de- rhétori-;

que. Le jour*denotreterrible discussion.

sur Chateaubriand, comme il prétendait

qu'en littérature la phrase bien faite,

seule importait, je l'exaspérais en di-

sant «Il yaautrechose que des phra-

ses bien faites dans Madame Bovary, et

c'est par cette autre chose que votre œu-

vre vivra. Dites ce que vous voudrez,

vous n'en avez pas moins porté le pre-

mier coup au romantisme. »Alors, il

cria que Madame Bovaryétait delà m.

qu'on finissait par l'assommer avec ce

bouquin-là,qu'il le donnerait volontiers

pour une phrase de Chateaubriand ou

d'Hugo-. Il se refusait absolument àvoir

autre chose que de la littératuredansles

romans des ^autres et même dans les

siens; il yniait, je ne dirai pas le pro-

grès, mais jusqu'au mouvement des

idées; de la belle langue, rien de plus.

Et son individualisme, son horreur des

groupes, venait d'un grand orgueil. Un

de ses mots favoris, quand on exposait.

ses principes dans une préface, et qu'on

s'y rattachaitàun mouvement quelcon-

que, était:«Soyezdonc plusfier! "Faire

des phrases correcteset superbes, et les

faire dans son coin,, en Bénédictin qui-

donne sa vie entière àsa tâche, tel était,

sonidéal littéraire.

J'ai dit un mot de sa haine du monde

moderne. Elle éclataitdans toutes sespa-

roles. Il avait pris cette haine dans son

intimité avec Théophile Gautier car,

l'année dernière, lorsque j'ai lu le vo-

lume de souvenirspublié par Emile Ber-

gerat sur son beau-père, je suis resté

stupéfait de retrouver tout mon Flau-

bert dans les paradoxes àjet conti-

nu de l'auteur de Mademoiselle de

Maupin. C'étaitle même amour de -l'O-

rient, la passion des voyages, loin de cet

abominableParis, bourgeois et étriqué.

Flaubert se disait né pour vivre là-bas,

sous une tente l'odeur du café lui cau-

sait des hallucinationsde caravanes en

marche il mangeait des mets les plus

abominablesavec religion, pourvu que

ces mets eussent un nom d'une belle

allure exotique. C'était les mêmes dia-

tribes contre toutes nos inventions; la

vue seule d'une machinelejetait horsde

lui, dans une crise d'antipathie ner-

veuse. Il prenait bien le chemin de fer

pour aller àRouen, simplement pour

économiser le temps, disait-il; mais il

ne cessait de gronder pendant tout le'

voyage: C'était encore les mêmes raille*'

ries devant les mœurs et les arts nou-

veaux, un regret continuel de la vieille

France, selon son expression, une sorte

d'aveuglement volontaire et de peur

sourde devant l'avenir; àl'entendre,

demain allait nous manquer, nous mar-

chions à un abîmenoir et, quand j'affir-

mais mes croyancesauvingtièmesiècle,

quand j'espérais que notre vaste mouve-

ment scientifiqueet social devait abou-

tir àun épanouissement de l'humanité,

;il me regardait fixement de ses gros

yeux bleus, puis haussait les épaules.

Dureste,c'étaientlàdesquestions généra-

les qu'il n'abordaitpas il préférait res-

ter dans la technique littéraire. Mais il

réservait surtout ses colères pour la

presse; le tapage des journaux, l'im-

portance qu'ils se donnent, les sottises

qu'ils impriment fatalementdans la hâte

avec laquelleils sont faits, le soulevaient

de fureur. Il parlait de les tous'suppri-

merd'un coup. Ce qui le blessait parti-

culièrement, c'étaient les détails qu'on

donnait parfois de sa personne. Il trou-

vait 'cela inconvenant, ildisait que l'écri-

vain seul appartenait au public. Je fus,

fort mal reçu un jourque je' me basai:-1

dai àlui dire qu'en somme le critique

qui s'occupait de son Yôteraeiit et de sa

nourriture, faisait sur lui le même tra-

vail d'analyse que lui-même,romancier,

faisait sur les personnages dont il ob-

servait les "figures dans la vie. Cettelogi-

quelebouleversa,jamais il ne voulut con-

venir qu'en somme toutmarche àla fois

et que la presse àinformationsest la pe

tite sœur, fort mal soignée si l'on veut,

de Madame Bovary. D'ailleurs, cet

homme si féroce qui parlait de pen-

dre tous les journalistes,était ému aux

larmes, des que le dernier des plumitifs

faisait sur lui un bout d'article. Il lui

trouvaitdu talent, il promenait le jour-

nal dans sa poche, Adix années de dis-

tance, il répétaitde mémoire dos phra-

ses écrites sur ses livres, encore touché

des éloges et frémissait des critiques. Il

;est toujours restéun débutantpourcette

(fraîcheur d'impression. Riche et travail-

lant, àses' heures, n'ayant pas traversé

la presse, il fignorait, ta méprisant trop

parfois et croyant parfois trop àelle.

Bien qu'ils'emportât contre toute publi-

cité;souvent une réclame, une simple

annonce lé ravissait. IL avaitcomme nous

tous, hélas lce besoin maladif d'occuper

le monde de sa personnalité. Seule-

ment, ilymettait une naïveté do" grand

enfant. Quelques semaines avant sa.

mort, comme la Vie modernepubliait sa

féerie le Château des cœurs, il fut en-

chanté parce que le journal se trouvait

étalé auxvitrines deslibraires de Rouen,

où sa vieille bonne de Croisset l'avait

vu. «Je deviens un grand hommes,

écrivait-il àBergerat. N'est-ce pas là

une note exquise ?

Cette bonhomie si charmante venait

d'un manque de critique absolu. Il faut

s'entendre, il était un très bon juge pour

lui-même, et il avait une très large éru-

dition mais, dans ses opinions sur les

autres, les proportions manquaient, ses

facilitésà croire le portaientàde singu-

lières indulgences,tandis que son entê-

tement ane jamais généraliser, àne pas

tenircompte de l'histoire des idées, l'en-

fonçait dans des sévérités de pur rhéto-

ricien. Autour de lui,il avait ainsi des

admirations quinous surprenaient, d'au-

tant plus qu'il se -montrait d'une in-

justicerévoltante àl'égard des talents

qui lui étaient antipathiques.. Pour me

faire nettement comprendre, il faut que

je revienneencore àson idéal littéraire.

Souvent, il répétait «Tout aété dit

avant nous, nous n'avons qu'à redire les

mêmes choses, dans une forme plus

belle, si c'est possible. «Ajoutez que,

lorsqu'il s'échauffait dans une discus-

sion, il en arrivaitànier tout ce qui n'é-

tait pas le style; et c'était alors des

affirmations qui nous consternaient

les bonshommes n'existaient pas dan3

un livre, la vérité était une blague.

les notes ne servaient à' rïen, un»

seule phrase bien faîte suffisait àl'im-

mortalité d'un homme paroles d'au-

tantplus troublantes, qu'il reconnaissait

lui-mômeavoir la bêtise de perdre son

temps àramasser des documents et à

ne vouloirplanter debout que des figu-

res exactes et vivantes. Quel cas étrange

et profond,l'auteur de MadameBovary

et de YEducation sentimentaleméprisan'

la vie, méprisant la. vérité, et finissant

par se tuer dans le tourment de plus eu

plus aigu de la seule perfectiondustyle!

On comprendra dès lors ses engoue-

ments et seshaineslittéraires. Il savait

par cœur des phrasesde Chateaubriand

et de Victor Hugo, qu'il déclamait avec

uneemphaseextraordinaire. Goncourt di-

sait en riant que des annonceschantons

surce tonauraient parusublimes.EtFlau-

bertne sortaitpas de ces phrases, ases

yeuxtout GhateaubriandettoutHugosem-

blaient être là. Naturellement, pour les

mêmes raisons, il tenait en petite estime

Mérimée et il exécrait Stendhal. Il appe-

lait ce dernier': monsieur Beyle, comme

il appelait Musset monsieur de Musset.

Pour lui, le poète n'était qu'un amateur

qui avait eu le mauvais goût de se mo*

quer de la langue, en lâchant la proso-

die. Quant àStendhal, n'était-ce pas ca

:railleur pincé qui s'était vanté de lira

chaque matin une page du Code pour

prendrele ton? Nous savions ce grand

psychologue, selon le mot de M. Taine,

si antipathique àFlaubert, quenous évi-

tions même de prononcer son nom. J'a-

jouteraiici qu'il devenaittrès difficile de

discuter avec Flaubert, quand on n'était

pas de son avis; car il ne discutait pas

posément, en homme qui ades argu-

ments àfaire valoir et qui consent à

écouter ceux de son adversaire, avec le

;désir de s'éclairer il procédait par

affirmationsviolenteset"perdaitpresque

aussitôt la tête, si l'on ne cédait pas de-

jvant lui. Alors? pour lui éviter un cha-

grin, pour ne pas lui faire courir le ris-

que d'un coup de sang, nous disions

'comme lui:ou bien nous gardions le si-

lence. Il étaitabsolumentinutile de vou-

loir le convaincre.

Heureusement,àcôté du styliste im7

peccable, de ce rhétoricien affoléde per-

fection, il ya un philosophe dans Flau-

bert. C'est le négateur le plus lai'gequa

nous ayons eu dans notre littérature. Il

professe le véritable nihilisme, un

mot en isme qui l'aurait mis hors de lui,

iln'a pas écrit une page où il n'ait

creusé notre néant. Le plus étrangeest,

je le répète,que ce peintre de l'avorte-

ment humain, quece sceptique amer,

était'un homme si tendre et si naïfau

fond. On se tromperait fort, si l'on se le

représentait comme un Jérémie se la-

mentantsur l'effondrement continu du

monde; dans l'intimité, il ne soulevait

guère ces questions,il sacrait quelquefois

contre les petitesmisères de l'existence,

mais sans lyrisme. Un brave homme,

voilason signalement. Son comique si

particulier demanderaitaussi àêtre étu-

dié. La bêtise l'attiraitpar une sorte de

fascination^ Quand il avait découvert

un document de grosse sottise, c'était

pour lui un épanouissement,il en parlait

pendant des semaines. Je me souviens

qu'il s'était procuréun recueil de pièces

de vers uniquement écritespar des mé-

decins il nous forçait àen écouter des