27

ergothérapies n° 76 janvier 2020

DOSSIER

Les maladies

neuromusculaires

PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Accès et intégration en emploi chez

les personnes atteintes d’ataxie récessive

spastique de Charlevoix-Saguenay :

le rôle de l’ergothérapeute

Employment access and integration for people with

autosomal recessive spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay:

the role of occupational therapists

Marjolaine TREMBLAY

Travailleuse Sociale, Ph.D. (c)

Candidate au doctorat en recherche

en sciences de la santé

Université de Sherbrooke, Faculté de médecine

et des sciences de la santé

Groupe de recherche interdisciplinaire

sur les maladies neuromusculaires

marjolaine.tremblay@usherbrooke.ca

Luc LABERGE

Ph.D.

Chercheur à ÉCOBES – Recherche et

transfert du Cégep de Jonquière

Professeur associé, Département

des sciences de la santé, UQAC

Professeur associé, Faculté de médecine

et des sciences de la santé, UdeS

Danielle MALTAIS

Ph.D.

Professeure titulaire

Département des sciences humaines

et sociales, UQAC

Marie-José DURAND

Ergothérapeute, Ph.D.

Professeure titulaire

Directrice du Centre d’action en prévention

et en réadaptation de l’incapacité au travail

(CAPRIT)

Chaire de recherche en réadaptation

au travail (Fondation J.A. Bombardier et

Pratt & Whitney, Canada)

École de réadaptation, FMSS,

Université de Sherbrooke

Chercheur régulier, CAPRIT

Centre de recherche – hôpital Charles-

Le Moyne

Campus Longueuil – Université de Sherbrooke

Maud-Christine CHOUINARD

Inrmière, Ph.D.

Professeure en sciences inrmières

à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

Cynthia GAGNON

Ergothérapeute, Ph.D.

Professeure titulaire, École de réadaptation,

Faculté de médecine et des sciences

de la santé, Université de Sherbrooke

Directrice du Groupe de recherche

interdisciplinaire sur les maladies

neuromusculaires

Chercheur régulier, Centre de recherche

Charles-Le-Moyne – Saguenay – Lac-Saint-

Jean sur les innovations en santé

Clinique des maladies neuromusculaires,

CIUSSS Saguenay – Lac-Saint-Jean,

Jonquière, Québec, Canada

cynthia.gagnon4@usherbrooke.ca

Résumé :

L’ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay (ARSCS) est une maladie

neuromusculaire dont les atteintes ont des impacts signicatifs sur la participa-

tion sociale. Parmi ces impacts, on note une difculté à intégrer et à conserver

un emploi rémunéré. En revanche, aucune étude n’a été réalisée concernant les

facteurs spéciques ou tout autre élément relié à l’ARSCS et au travail. Dans ce

contexte, les différents professionnels de la santé, dont les ergothérapeutes,

n’ont pas accès à des recommandations spéciquement liées à cette clientèle.

Les ergothérapeutes sont des professionnels particulièrement bien placés an

d’évaluer les capacités d’emploi et d’intervenir dans ce domaine. Le but de cette

étude est de présenter les particularités du parcours d’emploi des personnes

atteintes d’ARSCS et des pistes d’intervention an de mieux outiller les ergothé-

rapeutes. Pour ce faire, une étude qualitative descriptive a été réalisée, incluant

des entrevues semi-dirigées avec des personnes atteintes, des proches et des

employeu

rs, ainsi que des consultations auprès de professionnels intervenant avec

les personnes atteintes. Plusieurs problématiques peuvent potentiellement faire

obstacle à la trajectoire d’emploi des personnes atteintes. Les résultats démontrent

que la survenue précoce des atteintes ainsi que leur caractère progressif sont des

éléments importants à considérer dans les rôles et les interventions des ergothéra-

peutes et que le suivi multidisciplinaire est à préconiser avec cette clientèle.

Mots-clés :

• Ataxie

• Emploi

• Réadaptation

• Ergothérapie

• Maladies neuromusculaires

Summary:

Autsomal recessive spastic ataxia of Charlevoix-Saguenay (ARSACS) is a neuro-

muscular disease that have signicant impacts on social participation. These im-

pacts include a difculty to integrate and maintain a paid employment. However,

no studies addressed specic factors or any other elements related to ARSACS

and work. In this context, health professionals, including occupational therapists,

do not have access to specic recommendations for this population. Occupatio-

nal therapists are key professionals to assess employment skills and intervene in

this area. The purpose of this study is to document the specic career path of

people with ARSACS and to target elements that will help occupational therapists

in their interventions. To do this, a qualitative descriptive study was conducted,

including semi-directed interviews with affected people, relatives and employers,

as well as consultation with professionals working with affected people. Several

issues can potentially hinder the employment trajectory of people with ARSACS.

Results show that an early onset of the disease and its progressive nature are

important elements to consider in the activities of occupational therapists and that

multidisciplinary follow-up is recommended with this population.

Keywords:

• Ataxia

• Employment

• Rehabilitation

• Occupational therapy

• Neuromuscular diseases

28 ergothérapies n°

28

ergothérapies n° 76 janvier 2020

INTRODUCTION

L’ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay

(ARSCS) est une maladie évolutive héréditaire se

re

trouvant principalement dans les régions de Char-

levoix et du Saguenay/Lac-Saint-Jean (Québec, Ca-

nada), mais qui est maintenant diagnostiquée dans

plusieurs pays (Anheim et al., 2008 ; Bouchard et al.,

1978 ; Criscuolo et al., 2004 ; El Euch-Fayache et al.,

2003 ; Grieco et al., 2004 ; Gucuyener et al., 2001 ;

Krygier et al., 2017 ; Ogawa et al., 2004 ; Ouyang et

al., 2008 ; Vermeer et al., 2008). Les atteintes liées à

la maladie progressent de façon variable selon un

rythme encore peu décrit. L’ARSCS se manifeste

par des atteintes cérébelleuses (incoordination et

co-contraction), névritiques (perte de force) et pyra-

midales (spasticité) touchant plus particulièrement les

membres inférieurs (Bouchard, 1991). L’incoordina-

tion, la raideur progressive, la faiblesse et des défor-

mations variables aux membres inférieurs interfèrent

avec la réalisation de certaines habitudes de vie, dont

les déplacements (Gagnon et al., 2018). Les difcul-

tés à la marche se présentent dès son apprentis-

sage et progressent en menant à l’utilisation d’une

marchette entre 20 et 35 ans et d’un fauteuil roulant

généralement vers la n de la trentaine (Bouchard,

1991 ; Gagnon et al., 2018). La maladie est aussi ca-

ractérisée par une incoordination aux membres su-

périeurs (Gagnon et al., 2004) et un ralentissement

des mouvements ns, rapides et alternés (Bouchard

et al., 1978). Les personnes présentent aussi des

problèmes sur le plan du langage qui se manifestent

par une difculté de prononciation à l’adolescence

jusqu’à une dysarthrie de plus en plus marquée avec

le temps (Bouchard, 1991). Au niveau cognitif, on

rapporte un quotient intellectuel (QI) à l’intérieur des

limites de la normale (Bouchard et al., 1978 ; Drolet,

2002). En revanche, le QI non verbal est signicative-

ment inférieur au QI verbal (Bouchard et al., 1978) et

o

n peut retrouver des problèmes de mémoire visuelle

,

d’attention ou une sensibilité à l’interférence (Drolet,

2002). Certains traits de personnalité pathologique

ont aussi été identiés, tels que la rigidité mentale et

le faible niveau d’ouverture à l’expérience (Forgues,

2019). L’âge moyen au décès, documenté dans une

seule étude, est de 51ans, avec une étendue de 21

à 72ans (Bouchard, 1991). Bien que la recherche soit

très active, aucun traitement curatif n’est disponible.

Le suivi des personnes atteintes est effectué dans le

cadre des cliniques des maladies neuromusculaires

par une équipe médicale et de réadaptation

multi-

disciplinaire (neurologue, inrmier, ergothérapeute

,

physiothérapeute, etc.) selon les besoins (Choui nard

et al., 2015). La réadaptation vise la diminution des

impacts de la maladie sur la participation sociale et la

qualité de vie (Gagnon et al., 2007). Dans le cadre du

suivi multidisciplinaire, les interventions en ergothéra-

pie

ont pour but d’optimiser l’ensemble des activités

courantes et des rôles sociaux incluant le travail. Ce

dernier fait partie des facteurs importants liés à la

qualité de vie en raison de son impact sur l’épanouis-

sement personnel et sur l’intégration à la société. En

revanche, l’expérience clinique démontre que l’ob-

tention et le maintien d’un emploi se révèlent problé-

matiques pour les personnes atteintes d’ARSCS.

Les facteurs spéciques permettant d’expliquer ces

difcultés ainsi que les caractéristiques du parcours

d’emploi des personnes atteintes sont méconnus.

Dans ce contexte, les rôles spéciques des acteurs

concernés par la réadaptation au travail, dont les er-

gothérapeutes, sont difciles à cerner. C’est donc

dans l’optique de pallier ces lacunes qu’une étude

décrivant les trajectoires d’emploi des personnes at-

teintes d’ARSCS et les facteurs de l’environnement

physique et social facilitants ou faisant obstacle à

l’exercice d’un emploi a été réalisée. À la lumière des

informations recueillies, cet article présentera les

particularités liées à l’intégration et au maintien en

emploi des personnes atteintes d’ARSCS et les rôles

de l’ergothérapeute dans leur parcours.

MÉTHODE

Cette étude s’inscrit dans un devis qualitatif descriptif.

Pour répondre aux objectifs, des personnes atteintes

d’ARSCS suivies à la Clinique des maladies neuro-

musculaires (CMNM) du Centre intégré universitaire

de santé et de services sociaux du Saguenay – Lac-

Saint-Jean (Canada) ont été recrutées selon les cri-

tères suivants : 1) avoir une conrmation moléculaire

du diagnostic d’ARSCS par analyse génétique ;

2)être âgé entre 18 à 45 ans ; 3) occuper ou avoir

occupé un emploi (i.e., occuper un emploi rémunéré

au moment de l’étude ou avoir quitté le marché du

travail au cours des 24 derniers mois précédent

l’étude) ; 4) être en mesure de donner un consente-

ment éclairé ; et 5) ne pas présenter une autre condi-

tion médicale pouvant nuire à la participation sociale

ou à la participation au marché du travail. Les inr-

mières de la CMNM ont été invitées à sélectionner

des clients répondant aux critères parmi leur clien-

tèle atteinte d’ARSCS (n =175) et les ont contactés

pour connaître leur intérêt à participer au projet. Les

personnes intéressées ont été contactées par une

professionnelle de recherche et elles ont été invitées

à mentionner un proche et un employeur (si possible).

Une entrevue semi-dirigée individuelle avec le parti

ci-

pant (personne atteinte, proche et employeur) a en-

suite

eu lieu à un endroit de son choix. Ces entrevues

ont été enregistrées de façon audio et transcrites.

L’analyse de ces entrevues selon une méthode

d’analyse de contenu a permis de faire ressortir des

facilitateurs et obstacles à l’emploi. Au terme de ces

analyses, deux demi-journées d’échange et un ate-

lier lors d’un congrès national (Montréal, Canada)

réunissant des professionnels des milieux scolaire,

vocationnel et de la réadaptation ont été organisées.

Ces activités avaient pour but de dénir des pistes

d’action et des moyens concrets pour mieux soute-

nir les personnes atteintes tout au long de leur par-

29

ergothérapies n° 29

ergothérapies n° 76 janvier 2020

DOSSIER

Les maladies neuromusculaires

cours d’emploi. Les résultats ont été analysés grâce

à une technique d’analyse de contenu de façon ité-

rative. À la lumière des informations recueillies, nous

avons pu identier les particularités liées à l’intégration

et au maintien en emploi des personnes atteintes

d’ARSCS ainsi que les activités/interventions de l’er-

gothérapeute dans leur parcours.

RÉSULTATS

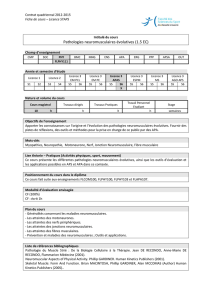

Un total de 15 personnes atteintes d’ARSCS ayant

un âge moyen de 31ans et divers niveau d’éduca-

tion et de mobilité ont participé entre le mois d’avril

et d’août 2012 inclusivement (Tableau 1), en plus de

16 proches (des mères pour la plupart) et six em-

ployeurs. Les journées d’échange ainsi que l’atelier

ont permis de réunir un grand total de 40 profession-

nels des milieux scolaire, vocationnel et de la réa-

daptation (Tableau 2).

Les résultats seront présentés en deux parties. D’une

part, les particularités spéciques aux personnes at-

teintes d’ARSCS relatives à leur parcours d’emploi

seront abordées. D’autre part, nous présenterons

les interventions de l’ergothérapeute en lien avec la

réadaptation au travail.

Les particularités du parcours d’emploi

des personnes atteintes d’ARSCS

Même si le portrait clinique des personnes atteintes

d’ARSCS présente une grande variabilité, certains

CARACTÉRISTIQUES

TOTAL DE

L’ÉCHANTILLON

(N = 15)

EN EMPLOI

(N = 9)

SANS EMPLOI

(N = 6)

Âge (année),0

Moyenne 31 31 30

Étendue 19-40 22-40 19-37

Sexe (n)

Homme 7 5 2

Femme 8 4 4

Scolarité (n)

Secondaire non terminé 1 0 1

Diplôme d’études secondaires 3 3 0

Diplôme d’études professionnelles/

Attestation de spécialisation professionnelle

422

Diplôme d’études collégiales/

Attestation d’études collégiales

211

DEP et DEC/AEC 2 2 0

Universitaire 1

er

cycle 3 1 2

Mobilité (n)

Sans aide à la marche 8 5 3

Canne 2 2 0

Marchette 2 0 2

Fauteuil roulant 3 2 1

Tableau 1. Caractéristiques des personnes atteintes d’ARSCS (n = 15).

JOURNÉE D’ÉCHANGE 1

6 JUIN 2014

JOURNÉE D’ÉCHANGE 2

8 DÉCEMBRE 2014

ATELIER

16 AVRIL 2015 TOTAL

Scolaire 6 3 2 11

Vocationnel 3 3 0 6

Réadaptation 8 8 7 23

Total 17 14 9 40

Tableau 2. Nombre de participants selon l’activité et le domaine professionnel.

30 ergothérapies n°

30

ergothérapies n° 76 janvier 2020

PARCOURS SCOLAIRE

Problématiques scolaires :

- Difcultés d’apprentissage

- Intimidation

- Abandon scolaire en raison des limitations physiques (postsecondaire)

Problématiques relatives au choix de carrière :

- Manque de connaissances au sujet des emplois possibles

- Difculté à faire l’adéquation entre les intérêts et les limitations/capacités

Problématiques liées aux proches :

- Difculté à reconnaître les limitations du jeune

- Manque de connaissance au sujet des emplois possibles

Problématiques liées aux services professionnels :

- Manque de connaissances au sujet de l’ARSCS des conseillers en orientation et des responsables des pro-

grammes d’études postsecondaires

RECHERCHE D’EMPLOI

Problématiques relatives aux caractéristiques individuelles :

- Peu d’expérience d’emploi

- Gravité des atteintes entraînant des limitations fonctionnelles

- Choix de carrière ne tenant pas compte des capacités physiques

- Autostigmatisation

- Manque de conance en soi

- Préférence pour le travail manuel

- Détresse psychologique

- Isolement, faible réseau social

- Difculté à avoir un moyen de transport

- Problèmes nanciers

- Absence de formation/diplôme d’études

- Stratégies d’évitement limitant les opportunités d’emploi

Problématiques relatives aux stratégies de recherche d’emploi :

- Manque de connaissances au sujet des services disponibles (programmes de subventions salariales, orga-

nismes d’aide à l’intégration professionnelle, etc.)

- Manque de connaissances au sujet des stratégies de recherche d’emploi (comment se présenter en entretien,

comment aborder la maladie avec l’employeur, où rechercher de l’emploi, etc.)

Problématiques liées aux services professionnels :

- Manque d’appréciation du potentiel des personnes par les conseillers en emploi

- Manque de connaissances au sujet de l’ARSCS des conseillers en emploi

- Manque de services vocationnels adaptés pour ce type de clientèle

Problématiques liées au milieu de travail :

- Discrimination et préjugés, réticence des employeurs

- Manque de milieux de travail adaptés et de possibilités d’emploi

- Perception de risques pour l’employeur à embaucher une personne ayant un handicap (assurances)

éléments devraient être pris en compte lors de l’éva-

luation et du suivi dans l’emploi. Tout au long du par-

cours d’emploi des personnes atteintes d’ARSCS,

plusieurs problématiques peuvent survenir. Selon les

personnes atteintes et les professionnels rencontrés,

plusieurs de ces problématiques ont été identiées.

Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, mais on pourra

s’en inspirer an de déterminer les difcultés vécues

par la personne à noter au plan d’intervention. Le

t

ableau 3 résume ces problématiques selon les quatre

grandes étapes de la trajectoire : le parcours sco-

laire, la recherche d’emploi, l’intégration et le main-

tien en emploi et la perte des capacités d’emploi.

Tout d’abord, dans le cadre d’une maladie progres-

sive qui se manifeste en bas âge tel que l’ARSCS, il

est important de considérer le choix de carrière et la

préparation pour l’obtention du premier emploi. Les

étapes liées au choix de carrière doivent être suppor-

t

ées par l’équipe de réadaptation incluant l’ergothé-

rapeute. Aider le jeune à choisir un métier combinant

ses intérêts et ses capacités actuelles et à venir peut

s

e révéler un dé. Effectivement, puisque les atteintes

sont variables dans leur gravité et leur évolution, il est

difcile de prédire si le jeune en question sera en me-

sure d’effectuer les tâches liées à son emploi dans le

futur. Il est donc complexe de conseiller le jeune au

sujet de son orientation professionnelle car, d’une

p

art, on doit respecter ses aspirations et, d’autre part,

on veut maximiser la probabilité de pouvoir travailler

à long terme dans son domaine.

Dans le cas où la personne éprouve des difcultés

dans la recherche d’un emploi, des problèmes peu-

vent survenir en termes de stratégies de recherche

d’emploi plus ou moins efcaces. Les services offerts

à ces personnes peuvent aussi se révéler probléma-

tiques, surtout en raison du manque de connais-

san

ces des professionnels au sujet de l’ARSCS.

Effectivement, il est difcile d’offrir des services ci-

blés pour les personnes atteintes d’une maladie pro-

gressive, en particulier lorsqu’il s’agit d’une maladie

rare. Les exigences du marché du travail font aussi

souvent obstacle à l’insertion en emploi des per-

31

ergothérapies n° 31

ergothérapies n° 76 janvier 2020

DOSSIER

Les maladies neuromusculaires

sonnes atteintes d’ARSCS. Malheureusement, selon

les participants atteints, la discrimination et les fausses

croyances sont encore communes et les employeurs

s

ont régulièrement réticents face à l’embauche d’une

p

ersonne ayant un handicap. Par ailleurs, la personne

elle-même a parfois certaines caractéristiques qui

inuencent négativement l’insertion professionnelle,

t

elles que la gravité des atteintes, des stratégies d’évi-

tement pour ne pas afcher son handicap ou des pro-

b

lèmes psychologiques ou cognitifs. Mais il semble

q

ue les caractéristiques personnelles aient plus d’im-

p

act sur le maintien en emploi, selon certains em-

ployeurs et professionnels interrogés. Effectivement,

on remarque chez certaines personnes la présence

d’une rigidité cognitive ayant des conséquences sur

ses capacités à réaliser les tâches demandées et sur

les relations de travail. Cette rigidité se manifeste,

entre autres, par certains problèmes d’attitude et de

la difculté à apprendre de nouvelles tâches. Dans son

évaluation, l’ergothérapeute devra être vigilant face à

ce type de problème, car pour les employeurs et les

professionnels impliqués dans le parcours d’emploi

des personnes atteintes d’ARSCS, ils ont plus d’im-

pacts négatifs que les limitations physiques. Concer-

nant ces dernières, certaines personnes ont aussi de

la difculté à accepter l’utilisation d’aides techniques

leur étant nécessaires. On remarque que ces per-

sonnes ont tendance à attendre que les limitations

fonctionnelles soient très importantes, voire non sé-

curitaires, avant d’y avoir recours. Parfois, il peut être

trop tard pour réaliser des interventions en réadapta-

tion. Par exemple, certaines personnes peuvent faire

de nombreuses chutes avant d’utiliser une aide à la

march

e comme une marchette. Par ailleurs, les com-

plications liées au choix de carrière, telles que nom-

mées plus haut, auront aussi un impact sur le maintien

en emploi. Manifestement, si le choix de carrière ne

tient pas compte de la progression des limitations, la

personne peut ne plus être en mesure d’effectuer

ses tâches à un moment ou à un autre, entraînant une

réorientation de carrière ou un départ du marché du

travail (volontaire ou non) bien plus rapide. De même,

on note aussi des difcultés liées au milieu de travail

ayant des effets négatifs sur le maintien en emploi.

Finalement, lorsque l’évaluation démontre des pertes

importantes de capacité à travailler, les personnes

peinent à accepter cette condition et à trouver une

alternative à l’emploi, telle que le bénévolat.

Dans son évaluation, l’ergothérapeute devra aussi

tenir compte des atouts de la personne atteinte

d’ARSCS. Les données recueillies ont permis d’iden-

tier certains facilitateurs individuels et environne-

mentaux à l’intégration et au maintien en emploi qui

sont résumés au tableau 4. Encore une fois, cette

INTÉGRATION ET MAINTIEN EN EMPLOI

Problématiques relatives aux caractéristiques individuelles :

- Rigidité cognitive (tendance à ne pas suivre les consignes, manque d’autocritique face à sa capacité d’accom-

plir les tâches demandées, difculté d’apprentissage, difculté au niveau de la mémoire de travail, ralentisse-

ment du traitement de l’information, difculté à s’organiser)

- Manque de conance en soi

- Difculté à accepter les limitations associées à la maladie et à utiliser les aides techniques nécessaires à sa

condition

- Difculté à demander de l’aide et à nommer ses besoins par crainte de perdre son emploi

- Limitations fonctionnelles entraînant des difcultés à accomplir les tâches et progression de ces limitations

- Difculté dans la réalisation des AVQ/AVD

- Difculté à avoir un moyen de transport

- Présence d’un écart de perception entre l’employeur et la personne atteinte concernant ses capacités d’emploi

- Progression des atteintes menant à des risques pour la personne et pour l’employeur (assurances) lorsqu’elle

effectue certaines tâches

Problématiques relatives au choix de carrière :

- Choix de carrière ne tenant pas compte de la progression des limitations et pouvant mener à une réorientation

de carrière

- Emploi qui ne correspond pas aux intérêts de la personne

Problématiques liées au milieu de travail :

- Stigmatisation et préjugés

- Manque de soutien dans le milieu de travail (manque d’ouverture de l’employeur face aux accommodements

nécessaires, manque de compréhension de la part des collègues, etc.)

- Relations conictuelles avec les collègues de travail et l’employeur

- Sentiment de responsabilité et de prise en charge par les collègues, ajout à leurs tâches de travail

- Absence/insufsance d’adaptation dans le milieu de travail

PERTE DES

CAPACITÉS

D’EMPLOI

Problématiques relatives aux caractéristiques individuelles :

- Difculté à accepter les limitations associées à la maladie et à utiliser les aides techniques nécessaires à sa

condition

- Manque de connaissances au sujet des alternatives possibles à l’emploi

Tableau 3. Problématiques et dés rencontrés liés au parcours scolaire ou au parcours d’emploi selon

l’étape de la trajectoire.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%