Histoire syndicale des enseignants en France : SNI au SE-UNSA

Telechargé par

Alain Chiron

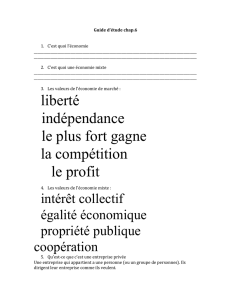

Revisiter une histoire syndicale des instituteurs puis professeurs des écoles

à l’occasion du trentenaire anniversaire de la création du Syndicat des enseignants

Pour avoir fait le choix attrayant de thématiques, l’ouvrage Du SNI au SE-UNSA: 100 ans

d’engagements pour l’École publique ne tient pas pour autant un discours problématique fort sur

l’histoire du syndicalisme enseignant de cette mouvance. Si l’on arrive bien à expliquer pourquoi les

instituteurs sont très majoritairement membres d’amicales et non de syndicats, on aurait pu un peu

mieux expliquer pourquoi ne naît pas un syndicat unique des enseignants en 1920 et exposer de

façon plus complète les raisons qui amenèrent la transformation du SNI-PEGC en SE-FEN puis en SE-

UNSA. La sortie de ce livre est donc, pour nous, l’occasion de reconstituer un grand pan de l’histoire

du syndicalisme enseignant. Notons le prix modique de ce titre, à savoir dix euros.

Avant 1924 les fonctionnaires ne peuvent constituer un syndicat mais les instituteurs le font plus ou

moins quand même soit en donnant cette fonction aux amicales soit en créant un syndicat affilié à la

CGT. La Fédération nationale des syndicats d’instituteurs, devenue la Fédération des membres de

l’enseignement laïque en 1919, entend bien choisir un à un les membres des amicales qui

deviendraient nouveaux adhérents de ce syndicat membre de la CGT en 1906. Ceci pour deux

raisons, l’une est que cette arrivée massive de nouveaux syndiqués ne manquerait pas de se traduire

par un changement de dirigeants et d’orientation de la Fédération des membres de l’enseignement

laïc et la seconde est liée à un fait précis s’étant déroulé durant la Première Guerre mondiale. En

effet Hélène Brion (ayant passé son enfance en Ardennes et institutrice à Pantin), devenue secrétaire

générale par intérim de ce syndicat (le titulaire ayant été mobilisé), fut inculpée pour propagande

défaitiste à la fin du conflit. Or non seulement les dirigeants des amicales n’apportèrent aucun

soutien à Hélène Brion pour ses opinions pacifistes mais en plus certains d’entre eux s’indignèrent

des actions bien limitées à partir de 1917, pour arrêter le conflit, de ceux qui avaient pour organe

syndical L’École émancipée.

Comme l’expliquent bien Nicolas Anoto et Benoît Kermoal, le paysage syndical se fixa avec la

création de la CGTU ; du côté de cette dernière, avec notamment des militants communistes on a la

Fédération des membres de l’enseignement laïque s’exprimant par le biais de L’École émancipée et

dans la CGT, et par ailleurs, avec plus particulièrement des militants réformistes, on trouve le

Syndicat national des instituteurs qui avait pour revue L’École libératrice à partir de 1929. Ajoutons

personnellement qu’une petite fraction des militants amicalistes refusa l’adhésion au SNI et se

regroupèrent dans la Fédération nationale des groupements professionnels d’instituteurs et

institutrices de France présidée par Sennelier natif de Rouillé dans la Vienne et directeur d’école à

Paris.

En 1935 disparaît la Fédération des membres de l’enseignement laïque, très affaiblie du fait de

passages réguliers de ses membres vers le SNI (dont le couple Cornec dont le fils fonda la fédération

des parents d’élèves FCPE). Ceci s’explique par le retour des militants de la CGTU au sein de la CGT.

Le fonctionnement du SNI se fait toutefois alors sur le modèle de la Fédération des membres de

l’enseignement laïque, à savoir le système des tendances. Celles-ci sont au nombre de trois ; leur

ordre d’importance numérique est dans l’ordre le camp où se trouvent essentiellement des

réformistes (mais aussi des syndicalistes révolutionnaires proches de Monatte comme Henri

Aigueperse ultérieurement secrétaire général du SNI de 1946 à 1953), les militants plutôt d’extrême-

gauche regroupés dans l’École émancipée et les adhérents se reconnaissant dans les idées du PCF.

Dans l’Entre-deux-guerres, le SNI peut syndiquer la presque totalité des enseignants ; en effet en plus

des instituteurs, il compte dans ses rangs les professeurs des écoles primaires supérieures qui

préparent au brevet élémentaire (passé à seize ans) et même parfois au brevet supérieur (présenté à

dix-huit ans). Les lycées, scolarisant de la grande section en terminale, sont généralement en

province un par département ; les maîtres des classes antérieures à la sixième sont syndiqués au SNI

et les professeurs des autres classes sont peu nombreux. Notons que les professeurs d’École normale

ont la possibilité d’être membres du SNI ; ils sont certes peu nombreux à adhérer mais on compte là

par exemple Léon Émery enseignant à Lyon qui donna de nombreux papiers à L’École libératrice.

Le courant pacifiste est très puissant chez les instituteurs aussi certains se firent ensuite les chantres

de la Collaboration, en adhérant généralement au RNP de Déat (rare défenseur officiel de l’école

laïque en ces temps où le SNI est interdit) ou en devenant responsable très actif au Secours national

(Auriaux issu de l’Indre-et-Loire est évoqué ici, mentionnons par nous-même Robert Jospin

professeur de cours complémentaire à Meudon et Louis Renard directeur du cours complémentaire

d’Audincourt dans le Doubs). Si les auteurs citent, pour le courant majoritaire, les noms d’André

Delmas (secrétaire général du SNI de 1932 à 1940) et Gisèle Bernadou (enseignante à Houilles en

Seine-et-Oise), ils ne mentionnent pas de syndiqués du courant de L’École émancipée. Parmi les

figures soutiens de la Révolution nationale ou du RNP, mentionnons personnellement Maurice

Wullens le militant libertaire personnalité phare de la pédagogie Freinet, Léon Émery déjà

mentionné, et le également Lyonnais André Lavenir conseiller au ministère de l’Instruction lorsqu’il

fut dirigé par Abel Bonnard Ministre de l'Éducation nationale à Vichy. Cette collaboration, largement

dénoncée par les communistes à la Libération, explique en partie la nette perte d’influence de

L’École émancipée au sein du SNI des années 1950.

Le gouvernement de Vichy transformant les écoles primaires supérieures en collège, le SNI perd une

partie de ses syndiqués potentiels à la Libération. Les professeurs de cours complémentaires

enseignent deux voire trois matières (comme mathématiques et sciences naturelles) dans des écoles

primaires et préparent au brevet, ils deviennent en 1969 des PEGC (perdant ainsi l’accès possible à la

retraite pour leur 55 ans). Le SNI, force principale d’une FEN qui a choisi l’autonomie face à la scission

de FO de la CGT, est concurrencé essentiellement par le SGEN puis aux marges par le Syndicat

national des collèges (créé en lien avec la revendication de la création du corps à venir des PEGC) et

par l’USNEF (qui deviendra le SNE) fondé en 1962 par des militants venant d’organisations qui ont

désapprouvé en particulier les positions du SNI vis-à-vis de l’arrivée au pouvoir de de Gaulle mais

aussi de l’indépendance de l’Algérie.

En 1976 le SNI se propose de devenir le SNI-PEGC et défend un projet d’école fondamentale où

l’enseignement ne serait pas aussi saucissonné que dans les lycées (d’où la formation polyvalente des

enseignants avec une dominante scientifique ou littéraire), un enseignement plus concret et plus

adapté aux intérêts des enfants avec une aide individualisée si besoin. Dans cette fin des années

soixante-dix, le SNES très présent dans les collèges tentent en vain ponctuellement de syndiquer des

PEGC. Dans un mouvement contraire, dans la même décennie, la FEN obtient que nombre de

maîtres auxiliaires du secondaire (souvent adhérents du SNES) soient titularisés comme PEGC. Le

collège devient un champ de conflit de syndicalisation entre deux syndicats de la FEN, l’un dirigé par

la tendance réformiste et l’autre comptant de nombreux militants communistes aux manettes. La

question est en voie de clarification par la décision du ministre Monory de ne plus recruter de PEGC,

et définitivement réglé par son successeur Lionel Jospin qui, après avoir accepté la création d’un

corps d’enseignant de collège, revient sur cette idée à la demande du SNES. Avec la loi d’orientation

de l’enseignement en 1989, le collège devient définitivement une propédeutique au lycée avec des

enseignants monovalents.

L’échec au début du premier septennat de la création d’un grand service public d’enseignement

intégrant l’enseignement catholique, est très mal vécu par nombre d’instituteurs. En 1969, est

apparu, par division du courant de L’École émancipée, le Front unique ouvrier qui est notamment

animé par des militants trotskystes lambertistes de l’OCI-AJS (mouvement dont Lionel Jospin a été

membre dans les années soixante). Armé d’un discours ouvriériste, d’une réticence aux nouveautés

dans la besace du Ministre Alain Savary (en poste de 1981 à 1984) ainsi qu’ à nombre de

changements des successeurs de ce dernier, et d’un discours intransigeant sur la défense de la

laïcité, ce courant va déboucher sur la création d’un syndicat FO dans l’enseignement. Ceci rompt

ainsi le pacte syndical de 1947, qui voulait laisser à la FEN le soin de trouver des adhérents sans

concurrence de la CGT et de FO. Selon nous, la fin de la perspective d'unifier l'enseignement primaire

et secondaire et le souhait d’André Bergeron secrétaire général de FO de redonner à son syndicat

une place incontournable dans une Fonction publique où il avait perdu de représentativité

expliquent l’apparition de Force ouvrière dans l’enseignement. C’est évidemment sur les terres de la

FEN qu’il va faire son miel, son discours étant totalement incompatible avec celui tenu par le SGEN

alors second syndicat en importance chez les enseignants.

Les réformistes d’UID doivent faire face au début des années 1990 à des divisions internes

conduisant à la demande de démission du Nantais Yannick Simbron secrétaire général de la FEN, au

passage dans l’opposition du SNET-AA regroupant des enseignants de lycée professionnel (dû au

départ à un impair de Yannick Simbron), et aux actions propres (en opposition au projet de la FEN)

des syndicats nationaux dirigés par des militants UA ainsi que par la trentaine de sections

départementales du SNI-PEGC tenues par les adhérents de ce même courant ou par L’École

émancipée. Les objectifs de la FEN sont très proches des projets du SNI-PEGC (dans de multiples

domaines) mais très largement en contradiction avec ceux du SNES, SNEP et SNCS.

L’idée de réunir tous les enseignants de la maternelle au lycée dans un même syndicat n’est pas

approuvée par tous les dirigeants des syndicats en opposition avec UID. Ceci alors que l’École

émancipée réclamait une organisation du type "fédération d’industrie" regroupant l’ensemble des

personnels de l’Éducation nationale, une organisation du syndicalisme telle qu’elle fut maintenue au

sein de la FSU ne pouvait être perçue comme totalement opposée à cette perspective.

La communication en interne et dans les médias est habilement maîtrisée par les adversaires de la

majorité. Cette dernière agit avec une certaine maladresse alors que sur le fond elle est dans son

droit de vouloir que la FEN cesse d’être un cartel de syndicats aux mots d’ordre contradictoires et

revendications corporatives pour tendre vers une dynamique revendicative fédérale. Notons que dès

1981 le SNES refuse de faire connaître son fichier d’adhérents à la FEN afin de couper toute

information directe de ses adhérents par la direction de la fédération syndicale à laquelle le SNES

appartient.

Le SE-FEN naît fin 1992 en entraînant derrière lui nombre de militants du SNI-PEGC mais certains

instituteurs, au lieu de saluer l’avancée qui fera d’eux des professeurs des écoles, se sentent frustrés

face aux conditions de passage dans ce nouveau corps. Les critiques de ces dernières par les

minoritaires du SNI-PEGC peuvent expliquer en partie que le SNUIPP soit devenu en 1996 plus

représentatif que le SE. À sa naissance, ce dernier compte très peu d’anciens adhérents de la FEN

dans l’enseignement secondaire. En effet des militants, pourtant opposés à leur direction UA du

SNES, comme Louis Astre sont attachés à leur syndicat et préfèrent ne pas rejoindre le SE-UNSA. La

FSU maintient l’organisation en tendances et garde une partie des instituteurs affiliés à la FEN ainsi

que la plupart de syndiqués au SNES, SNEP et SNETAA. Les dirigeants de ce dernier syndicat quittent

pourtant la FSU en 2002 et rejoignent FO en 2010. Petit à petit, devenu SE-UNSA, le syndicat des

enseignants accroît ses adhérents en collège, lycée et lycée professionnel et maintient une position

conséquente en primaire. Il espère beaucoup, en son trentième anniversaire, des résultats des

élections professionnelles de fin 2022.

Du SNI au SE-UNSA: 100 ans d’engagements pour l’École publique. Nicolas Anoto et Benoît Kermoal.

SUDEL, 2022. 304 pages.

ALAIN CHIRON

1

/

4

100%