TD TECTONIQUE GLOBALE S3

Exercice 1:

La structure du globe en surface

L’énoncé ci-dessous indique l’évolution de la vitesse de propagation des ondes sismiques

ainsi que l’évolution de la rigidité des roches des milieux traversés.

1. Indiquer comment varie la vitesse des ondes sismiques en dessous de la profondeur 150

Km.

2. Indiquer comment varie la rigidité des roches du milieu traversé en dessous de

la profondeur 150 Km.

3. La lithosphère continentale correspond à la partie du globe constituée de roches

plus rigides. Déterminer l’épaisseur de la lithosphère continentale.

4. Indiquer comment varie la vitesse des ondes sismiques quand la rigidité des roches du

milieu traversé diminue.

Exercice 2:

Les ondes sismiques ne se propagent pas à la même vitesse dans toutes les roches du globe.

Leur vitesse à différentes profondeurs a été calculée et l’on obtient le graphique suivant :

1/ Ecrire le titre de ce graphique.

2/ Indiquer la profondeur à laquelle on observe une brusque augmentation de la vitesse des

ondes sismiques.

3/ Préciser de quelle valeur à quelle valeur passe cette vitesse à cette profondeur.

4/ Décrire comment varie la vitesse des ondes de 100 à 150 Km de profondeur.

5/ Sachant que l’asthénosphère est moins rigide que la lithosphère et que les ondes sismiques

se propagent moins vite dans des roches moins rigides, indiquer la profondeur à laquelle on

passe de la lithosphère à l’asthénosphère sur ce graphique.

Exercice 3:

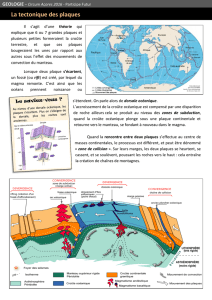

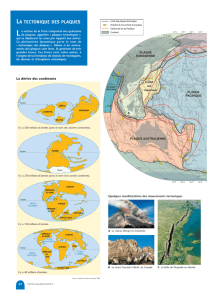

La dérive des continents

« Explorateur, astronome, météorologue, professeur de géophysique, adepte des vols

en ballon dirigeable… la vie d’Alfred Wegener (1880-1930) ne manque pas d’aventures !

Mais c’est sa théorie sur la « dérive des continents » qui le rendit célèbre. Dans un livre paru

en 1915, Wegener a émis l’hypothèse d’un déplacement des continents au cours des

temps géologiques : c’est la dérive des continents. Il a imaginé que les continents étaient

autrefois rassemblés en un seul, nommé la Pangée.

Il a en effet remarqué que la côte Ouest de l’Afrique et la côte Est de l’Amérique du

sud peuvent s’encastrer l’une dans l’autre, et que si on les rapproche Afrique et Amérique

ne forment qu’un bloc. La répartition de fossiles d’animaux et de végétaux identiques de part

et d’autre de l’Atlantique ajoute un argument à sa théorie : comment des animaux et

des végétaux qui ne pouvaient pas nager auraient pu traverser un océan !

Wegener n’ayant pas trouvé d’explications pour le « moteur » de ces déplacements, sa

théorie ne fut pas acceptée à son époque. Grâce aux outils d’aujourd’hui, tels que les données

GPS, et grâce à une meilleure connaissance de l’activité interne du globe terrestre, nous

pouvons démontrer que les plaques se déplacent à la surface de la Terre.

La théorie de Wegener, bien qu’inexacte (ce ne sont pas les continents qui se déplacent

mais les plaques) a donc servi de base pour établir le modèle de la tectonique des plaques.

Les plaques ne se déplacent que de quelques centimètres par an…mais il faut multiplier

ces déplacements par des millions d’années !»

1. Rechercher l’hypothèse émise par Wegener.

2. Rechercher le nom donné au bloc regroupant tous les continents.

3. Rechercher les arguments donnés par Wegener pour conforter son hypothèse.

4. Rechercher pourquoi son hypothèse n’a pas été retenue dans la première partie du 20 ème

siècle.

5. Rechercher la vitesse de déplacement des plaques.

Exercice 4 :

Le dessin ci-dessous représente une coupe partielle du globe terrestre qui peut être le siège de

phénomènes dynamiques, ayant des conséquences nombreuses.

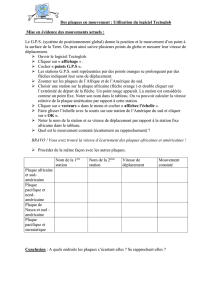

Après avoir soigneusement repris ce schéma sur ta copie :

1. Indique la lithosphère et l’asthénosphère.

2. Nomme les reliefs géologiques représentés par les lettres a, b et c.

3. Donne le nombre de plaques lithosphériques visibles et délimite-les par des traits

horizontaux sur le schéma.

4. Indique par des flèches inscrites sur la lithosphère, le sens du mouvement de ces plaques.

5. Décris les conséquences du mouvement des plaques au niveau des reliefs a, b et c.

Exercice 5 :

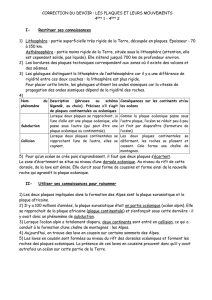

1. Repérer les phrases vraies (indiquer la lettre de la phrase et mettez VRAI devant) et

corriger celles qui sont fausses.

a. Les plaques lithosphériques sont immobiles à la surface de la Terre.

b. La croûte continentale est constituée par du basalte, la croûte océanique par du granite.

c. La lithosphère se forme au niveau des fosses océaniques.

d. On trouve des fosses océaniques au niveau des zones d’écartement des plaques.

e. L’énergie interne du globe provient de la chaleur produite par les éléments radioactifs

présents dans la croûte.

2. Schéma à légender. Le schéma ci-dessous représente une coupe réalisée dans une zone

superficielle de la Terre.

a. Nommer les couches A, B, C, D et E.

b. À quoi correspondent les zones a, b et c ?

c. Sur ce schéma, indiquer, avec des flèches bleues, les plaques qui s'écartent et, avec des

flèches rouges, celles qui se rapprochent. Placer des zones vertes pour signaler les régions

volcaniques.

Exercice 6 :

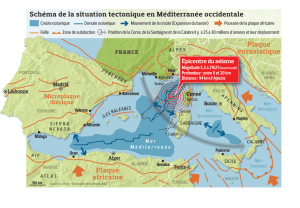

1. Sur la carte ci-dessous, indiquez avec des flèches légendées où se situent les basaltes les

plus jeunes et les plus vieux.

2. Sur la carte, tracez l'emplacement de la dorsale océanique.

3. Précisez comment évolue l'âge des fonds océaniques de part et d'autre de la dorsale.

4. Précisez l’âge du début d’ouverture de l’Atlantique? A quel moment les plaques Africaine

et Sud-américaine sont mises en évidence?

5. Dans l'Atlantique Sud, un forage distant de 190 km de la dorsale a donné des roches âgées

de 10 millions d'années. Calculez la vitesse d'ouverture de l'océan en cm/an.

Exercice 7 :

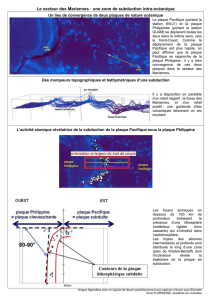

Le tableau ci-dessous donne la profondeur des foyers des séismes enregistrés en allant de

l'Ouest dans l'océan pacifique vers l'Est sur la cordillière des Andes. A l'Ouest se trouve la

plaque Nazca. A l'Est se trouve la plaque Sud-américaine.

1. Sur le graphique, placer les profondeurs des foyers en fonction de la distance.

--Echelle : en abscisses et en ordonnées 1 cm pour 100 km.

2. Représentez les plaques Nazca et Sud-américaines sur le graphique;

3. Précisez quel mouvement des deux plaques est ainsi mis en évidence.

4. Quel type de relief trouve-t-on vers le km 200?

5. Quel type de relief trouve-t-on vers le km 500?

Exercice 8 :

Le tableau suivant indique l'âge de la croûte océanique de l'Atlantique Sud en fonction de la

distance à l'axe de la dorsale.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%