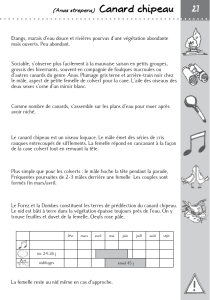

Plans d`eau douce : lacs, étangs, marais peu profonds comportant

1

févr mars avril mai juin juill août sept

silencieux l’hiver

3-4 oeufs inc 20-22 j

nidifuges 21-22 j

Plans d’eau douce : lacs, étangs, marais peu profonds comportant des plantes

aquatiques suffisamment espacées, avec une abondance de végétation

immergée.

Très souvent associé aux colonies de mouettes rieuses ou guifettes.

Cette espèce est observée sur les plans d’eau dès avril mais ces observations

précoces ne sont pas le signe d’une nidification certaine : on privilégiera

l’observation des adultes accompagnés de jeunes (presque toujours sur le dos

des adultes).

Recherche dans les milieux favorables : massifs de végétation sur les rives

(jonchaies, cariçaies) et ensemble de plantes aquatiques immergées (renouées,

nénuphars).

On notera les transports de matériaux, de nourriture et les parades.

Silencieux, mais quelques cris râpeux et trilles aigus au cours des parades.

Les couples se forment très vite, à partir de mars voire de février, mais il

ne s’installent réellement qu’en avril ou mai, suivant en cela les mouettes ou

guifettes.

Les oeufs blancs (sales) sont pondus en mai ou juin.

Nid flottant installé au milieu des joncs ou des roseaux, sur des amas de débris

végétaux et attachés à la végétation aquatique.

Les petits sont nidifuges et nagent rapidement ; ils s’envolent à trois ou quatre

semaines.

(Podiceps nigricollis)

Grèbe à cou noir

Espèce sensible en période de reproduction ; on évitera de s’approcher des nids.

2Grèbe castagneux

(Tachybaptus ruficollis)

févr mars avril mai juin juill août sept

4-6 oeufs inc 25-29 j

48 j

Les castagneux ont pour habitude de couvrir leurs oeufs de végétation quand ils

quittent le nid, ce qui les dissimule et les protège d’un soleil trop ardent.

Tous les plans d’eau même de très petite taille sauf en altitude : lacs, étangs,

mares, marais, cours d’eau lents comportant de la végétation aquatique. Plutôt

en plaine mais noté jusqu’à 1450 m en Haute-Savoie.

La nidification de cette espèce est à rechercher dès le mois d’avril sur les plans

d’eau calmes et envahis de végétation. Vif et farouche, le grèbe castagneux

plonge souvent pour réapparaître le plus souvent là où on ne l’attend pas.

Cette espèce, petite, trapue et d’aspect « rond », se repère surtout à son chant

et on ira la chercher dans les milieux favorables. On tentera de repérer la

présence de jeunes qui accompagnent les adultes dès la fin avril (nidification

précoce) mais plutôt en fin-mai et juin.

Cris et trilles aigus et sonores ressemblant à un ricanement, principalement

émis de mars à juillet.

Parades nuptiales en mars-avril : poursuites, plongeons et chant émis

régulièrement. Très territorial en période de reproduction.

Le nid est installé au milieu des joncs ou des roseaux ; les oeufs blancs (qui

deviennent sales) sont déposés sur des branchages ou débris flottants attachés

à la végétation aquatique. Les deux partenaires participent à la couvaison des

oeufs. Les poussins sont nidifuges ; en grandissant, ils prennent un plumage

plus clair que celui des adultes.

3

(Podiceps cristatus)

Grèbe huppé

févr mars avril mai juin juill août sept

4-6 oeufs inc 25-29 j

74 j

Comme chez tous les grèbes les jeunes se réfugient sur le dos des adultes dès

qu’ils quittent le nid, c’est-à-dire juste après la naissance.

Pièces d’eau : étangs, lacs naturels ou artificiels (de plus d’un hectare) qui

comportent de la végétation aquatique. Jusqu’à 1000 m en Isère (Matheysine).

Le grèbe huppé ne peut être confondu avec aucune autre espèce (plumes

ornementales dressées sur la tête marron par rapport à la tête et le cou

blancs). Espèce plongeuse qui disparaît souvent aux yeux de l’observateur,

mais le grèbe huppé n’est pas très farouche et se laisse observer d’assez près ;

il peut nicher dans des sites très fréquentés par l’homme et mener à bien la

nidification.

Ecoute attentive des émissions sonores bruyantes près des plans d’eau à

végétation palustre.

Selon les conditions climatiques, les naissances sont très échelonnées dans le

temps et on peut observer des jeunes d’avril à fin août.

Espèce bruyante : émissions de cris rauques et sonores, caquètements.

Parades nuptiales spectaculaires dès fin février et mars : face à face, les

deux partenaires tournent la tête à tour de rôle, plongent de concert puis se

dressent dans la posture du « pingouin » et se font des offrandes.

Le grèbe huppé pond ses oeufs blancs (qui se salissent ensuite) sur un petit tas

flottant de branchages qui est attaché à la végétation présente sur l’eau. Les

deux partenaires participent à la couvaison. Les petits sont nidifuges ; l’envol

à lieu à 74 jours.

4

Près des lacs, vastes étangs et grands cours d’eau.

Capture ses proies en eau peu profonde (moins de 10 mètres), dans un rayon de

quelques dizaines de kilomètres autour des colonies ; en dehors des phases de

pêche, passe la plupart de son temps perché, droit, faisant sécher ses ailes.

En vol, la silhouette de l’oiseau fait penser à une croix.

Le grand cormoran vole avec des battements fermes et des glissés occasionnels.

L’envol est laborieux, nécessitant quelques bonds à la surface avant de s’élever.

Il plonge pour capturer ses proies ; il est capable de rester sous l’eau pendant

plus d’une minute.

On sera particulièrement attentif aux oiseaux arborant un plumage nuptial.

Croassements gutturaux au nid et au dortoir ; habituellement silencieux en

dehors des colonies.

Pendant la parade nuptiale, les taches blanches des cuisses sont souvent

exposées, grâce à de fréquents et vibrants battements d’ailes, tandis que

l’oiseau projette la tête en arrière et déploie sa queue en éventail.

Le nid est une grande structure faite de rameaux et tapissé de matériaux

plus fins. Les deux parents construisent le nid sur un arbre parfois sur le sol.

Recherche de préférence les arbres morts à proximité de l’eau.

Grand cormoran

(Phalacrocorax carbo)

Généralement, le grand cormoran se reproduit d’avril à juin, selon les ressources

alimentaires locales.

Actuellement, pas de nidification régulière en Rhône-Alpes (Ain, Drôme, Savoie,

Loire) ; des oiseaux estivants sont possibles mais pas forcément nicheurs.

févr mars avril mai juin juill août sept

3-4 oeufs inc 29-31 j

60 j

5

févr mars avril mai juin juill août sept

3-6 oeufs inc 25 j

15-55 j

L’espèce est au seuil de l’extinction en région Rhône-Alpes !

Oiseau nichant uniquement dans les vastes roselières peu dérangées des zones

marécageuses.

Le butor migre avec les gelées mais il reste endurant et revient tôt (février-

mars), il peut hiverner à l’occasion.

Oiseau solitaire, farouche et très difficile à observer.

Moeurs essentiellement nocturnes avec un pic d’activité et de chant au

crépuscule et à l’aube ; le vol est lent et lourd. Si l’on contacte un chanteur, il

sera important de programmer des sorties régulières (2 fois par semaine) sur

le site afin de confirmer : un chanteur occasionnel est sans doute non-nicheur.

Le mâle produit un mugissement grave et ronflant ressemblant à une corne de

brume entendu parfois jusqu’à 5 km. On fera en secteur favorable des points

d’écoute de 30 mn minimum, en privilégiant le crépuscule et l’aube.

L’espèce est souvent polygame avec un mâle fécondant 2 ou 3 femelles.

Au coeur de la roselière, le nid est édifié avec des tiges de plantes

grossièrement assemblées sur une touffe de laîche, à proximité de l’eau

libre. Trouver le nid est extrêmement difficile et totalement déconseillé :

dérangement et piste ouverte pour les prédateurs.

À l’âge de 15 jours, les jeunes grimpent dans les roseaux et se raidissent

comme des bâtons au moindre signe de danger : il est quasi impossible de les

observer. L’envol a lieu vers le 55ème jour.

(Botaurus stellaris)

Butor étoilé

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%